EXISTENCE PHILOSOPHIES DE L'

Article modifié le

Le « Dieu perdu »

Comment se fait-il qu'une pensée originairement religieuse, celle de Kierkegaard, se soit transformée en une philosophie non religieuse et même antireligieuse ? À cette observation, on peut répondre que, s'il y a une branche non religieuse et une branche a-religieuse de la philosophie de l'existence, la tendance religieuse persiste toujours, notamment avec Gabriel Marcel.

La branche a-religieuse, si on définit ainsi la pensée de Heidegger, s'approche du religieux. Heidegger pense que le problème posé par l'idée de Dieu n'est pas un problème qui puisse se résoudre directement ; il faut passer par l'idée du divin. Cette affirmation même, appuyée sur certains poèmes de Hölderlin, montre la proximité de l'idée religieuse.

Au centre de la philosophie de l'existence apparaît l'idée de la mort de Dieu. Mais cette idée est susceptible de multiples significations. Quand Hegel parle du Dieu mort, il cite ce passage de Pascal : « La nature est telle qu'elle marque partout un Dieu perdu et dans l'homme et hors de l'homme. » Mais ce qu'il voit dans l'affirmation ou, pour prendre son mot, dans le sentiment que Dieu est mort, c'est seulement un moment, et pas plus qu'un moment, de la plus haute idée du concept pur, de l'infinité ; elle se présente comme l'abîme du néant où tout être s'enfonce et qui cause ainsi la douleur infinie. Hegel, à cet instant-là, était tout près de la méditation de son ami Hölderlin : à la tristesse infinie devait succéder le jour de fête, au vendredi saint spéculatif, la pâque de la révélation.

Le jeune Hegel, Hölderlin, Heidegger tournent également autour de l'idée du Dieu mort. Nietzsche, en un même mouvement, constate la mort de Dieu et invite l'homme à le tuer (le temps n'est pas encore venu où l'on déclarera la mort de l'homme). Pour Sartre la mort de Dieu signifie l'impossibilité de joindre l'en-soi et le pour-soi.

Nous voici donc revenus à l'idée de l'être. C'est qu'il y a une multiplicité des formes de l'être, de son équivocité. Chez Kant, on trouve la séparation entre la chose en soi et les phénomènes qui sont en relation les uns avec les autres et avec l'esprit humain. Le phénomène se voit dans l'expérience et est ordonné par les formes de l'intuition, les catégories de l'entendement et même les idées de la raison. De la chose en soi, on ne peut rien dire, du moins du point de vue de la raison théorique. C'est par le devoir, d'une part, c'est-à-dire dans la raison pure pratique, et par la considération des organismes vivants et des œuvres d'art, d'autre part, que nous arrivons tant à l'action raisonnable qu'à la vision esthétique et à la connaissance du vivant. Dans quelle mesure n'y a-t-il pas chez Kant une préfiguration des philosophies de l'existence ? L'homme moral est autonome : il se donne à lui-même une loi ; dans sa confrontation avec les œuvres d'art et avec les organismes qui sont des totalités autonomes, l'homme peut retrouver par le jugement réfléchissant les unités et les totalités, les finalités qui semblaient d'abord exclues.

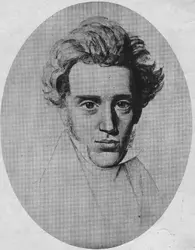

Si, chez Kant, l'être a de multiples significations, on peut dire qu'il en est de même pour Jaspers et pour Heidegger. On ne parle pas ici de Kierkegaard, qui plutôt que philosophe se veut penseur du religieux. Bien qu'il se soit finalement tourné contre Luther, sa pensée est sur certains points très proche de la sienne. « La pensée de Luther, dit-il, est toute centrée sur le pour-moi. » Dès 1804, Kierkegaard écrit : « Le Christ n'enseigne pas, il agit ; il est. » Nous ne sommes pas si loin qu'il le semblerait d'abord de la pensée du Stagyrite : « L'existence, écrit-il d'après l'enseignement d'Aristote, est quelque chose qui subsiste hors de la sphère des concepts. » D'après lui, nous ne pouvons pas définir l'existence ; quand il s'agit d'elle, s'abstenir de définir est un signe de tact. Cette idée se retrouvera chez Jaspers et Gabriel Marcel. La première caractéristique de l'existence, si l'on peut appeler cela une caractéristique, c'est qu'elle n'est pas définissable, c'est qu'elle n'est pas connaissable objectivement. Comme le dit Jaspers, on ne peut parler que de l'existence passée, c'est-à-dire de l'existence objectivée, qui n'est plus une existence réelle. Observée, l'existence s'évanouit.

Et pourtant on peut dire que Socrate est le premier existant, celui qui prend comme précepte initial : connais-toi toi-même. Mais le « je » qui est connu par le penseur de l'existence n'est pas un « je » connu du dehors. La connaissance de soi-même pour Kierkegaard devient le souci au sujet de soi-même ; l'Unique, le penseur subjectif, est celui qui est infiniment relié à lui-même, qui a un souci infini de son existence.

Le risque d'être

Chez Kierkegaard, ce souci est tourné vers le salut, chez Jaspers, il l'est vers la communication. Kierkegaard avait insisté sur l'incroyance qui se mêle à la croyance, l'incertitude qui se mêle à la certitude. Jaspers reprend ce thème quand il décrit le devenir de l'existant, sans cesse risquant son propre être. L'idée se rencontre aussi chez Heidegger : l'existant est celui qui met en jeu son propre être, qui risque son être.

Pour Jaspers, l'être se présente de multiples façons, suivant qu'on l'examine conformément à l'optique des sciences, fondées chacune sur des démarches hypothético-déductives différentes, comme Platon l'avait vu dans La République, ou que l'on s'efforce de suivre le mouvement de l'existence, ce mouvement hasardeux qui, tout à la fois, ne s'arrête jamais et s'efforce de revenir à son origine. C'est ainsi qu'il faut comprendre que Kierkegaard veuille revenir à Jésus. Ce mouvement vers l'origine, on en retrouverait l'analogue chez Nietzsche et Heidegger, quand ils accomplissent un retour aux présocratiques.

Il y a dans la pensée de Jaspers différentes classifications des êtres. Parfois il distingue l'être comme objet, l'être comme sujet, l'être en soi. Parfois il part de l'existence et l'oppose à l'objet des sciences particulières et à ce qu'il appelle la conscience en général. Mais il note bien que chacune de ces formes d'existence appelle l'autre et lutte contre l'autre.

Heidegger distingue l'être tout pur, qui serait celui des horizons et des choses qui se détachent sur l'horizon, l'être instrumental, l'être des réalités mathématiques, qui est peut-être un dérivé du précédent, et l'être de l'existence. Mais il convient de ne pas séparer intériorité et extériorité ; nous sommes être-dans-le-monde et être-avec-les-autres. Le sentiment de solitude lui-même, l'isolement, l'esseulement impliquent la présence des autres.

On a vu ainsi les dissociations de l'idée de l'être chez Jaspers et Heidegger. On connaît la distinction sartrienne de l'en-soi et du pour-soi. L'en-soi est toujours ce qu'il est. Le pour-soi, sous la forme duquel nous croyons reconnaître l'esprit, la négativité hégélienne de l'esprit, est ce qu'il n'est pas et n'est pas ce qu'il est.

Dans la Critique de la raison dialectique (1960), on ne retrouve plus cette distinction, mais, sous la forme du pratico-inerte, c'est encore l'en-soi que l'on reconnaît.

Entre l'être et le néant

Pour Kant, le monde est une idée, c'est-à-dire que l'idée du monde permet d'unifier les phénomènes extérieurs. Mais l'idée reste idée, et l'on ne peut prétendre unifier tous les phénomènes extérieurs sous l'idée de monde, pas plus que l'on ne peut unifier tous les phénomènes intérieurs sous l'idée d'âme. Peut-être, sur ce point, la pensée de Leibniz est-elle plus profonde lorsqu'il parle du monde réel et des mondes possibles. Mais, chez lui, cette idée est liée à celle de Dieu, monade des monades. Le Dieu de Leibniz laisse ouverts bien des problèmes, puisqu'il est l'origine de toutes les monades et l'explication de leur concordance.

La critique que Kant fait de Leibniz est pertinente : il a vu la trop grande rationalité de l'univers leibnizien, dans lequel nulle place n'était faite au négatif, à l'erreur, au péché.

On pourrait souligner les ressemblances, au moins sur quelques points, de Kant, de Kierkegaard, de Luther. Il est certain que Leibniz tend à faire disparaître le mal, qui n'est plus qu'un moindre bien, comme l'ombre n'est qu'une moindre lumière et le silence un moindre bruit.

Une des questions qui se posent alors est de savoir quelle place il faut faire à la contradiction, si réellement la nuit est un moindre jour ou s'il y a un principe de négativité dans le réel. La pensée rationnelle de Leibniz est souveraine dans son domaine du rationnel ; n'y a-t-il pas, cependant, une négativité qui ne se réduit pas à un moindre positif, qui est destructrice ? C'est ainsi une pensée analogue à celle de Jacob Boehme que l'on rencontre. La grandeur de Hegel est d'avoir fait apparaître la négativité, ce qu'il appelle la peine et le travail du négatif, à l'intérieur d'un schème rationnel de l'idée. C'est cette vision du Dieu perdu et du néant qui fait sa force, une fois qu'elle a été unie à la raison. Mais, précisément, cette union, Kierkegaard la met en question lorsqu'il dit : « Mon existence, mon péché, mon repentir ne font pas partie du Système. » Sans le savoir tout à fait, il retrouve l'opposition de Kant à Leibniz. Peut-être n'y a-t-il en effet existence que s'il y a cette affirmation du péché et de l'erreur.

Mais peut-on s'en tenir à cette pensée du négatif ? Kierkegaard lui-même affirmait que, du point de vue de la croyance, le péché peut être racheté et qu'il y a une Église invisible. Nous voici en effet dans cette situation : ce que dit Kierkegaard de l'existant se dissout peut-être et s'évapore dans l'idée de cet au-delà où il n'y a plus ni temporalité ni souffrance. La philosophie de l'existence ne serait donc pour Kierkegaard lui-même que pour cet être intermédiaire que nous sommes, entre le néant et l'être.

Il n'en reste pas moins que la pensée de l'existence apporte un élément nouveau à la philosophie. Il y avait bien eu, au xixe siècle, après le déclin de l'hégélianisme, des philosophies de la vie et de la valeur, des philosophies de la durée et du dialogue. C'est une nouvelle forme de pensée qui naît, pensée de la contradiction non surmontée, chez la plupart des philosophes de l'existence (même si elle est surmontée par Kierkegaard dans l'Église de l'invisible), pensée de la thèse et de l'antithèse sans la synthèse, pensée de la tension et de la limite.

Le retour à l'origine

Pour celui qui envisage la pensée de Heidegger, il y a une difficulté qui vient du fait que n'a jamais été publié le deuxième volume de L'Être et le temps (Sein und Zeit, 1927). Dès le début, il avait pensé que le problème de l'être est essentiel. Ce problème, il l'approche maintenant d'une autre manière, en se tournant vers le langage et vers les choses. L'essence de l'être, c'est d'être la vérité ; et la vérité, il continue encore à la voir dans la décision résolue (Entschlossenheit) et aussi dans les choses. C'est à partir d'elles, par exemple, à partir d'un vase, qu'il nous fait comprendre la pensée de Hölderlin ; tout est constitué par la terre, qui joue le rôle de l'ancienne matière, et par le ciel, par les mortels et par les immortels. Sans doute ne voyons-nous pas encore les immortels ; nous ne sommes pas venus à leur contact, étant venus trop tard ou trop tôt.

Pour Nietzsche, l'affirmation de l'éternel retour était la plus proche approximation de l'être que puisse avoir l'homme. Plus encore qu'un penseur de la technique, Nietzsche est pour Heidegger un penseur de l'être. Les cours qu'il a publiés sur Nietzsche apportent une contribution importante à sa propre pensée en même temps qu'à celle de Nietzsche. Si l'on se rappelle que, pour Heidegger, tous les grands penseurs ont dit une seule et même chose, on peut estimer que Nietzsche reprend à sa façon ce qu'ont dit ces penseurs opposés qui furent l'aurore de la pensée occidentale, Parménide et Héraclite. L'on retrouve donc toujours aussi le thème du retour à l'origine.

Parmi les penseurs de l'existence, on peut ranger aussi des théologiens tels que Karl Barth, des penseurs religieux tels que Berdiaeff ou même Unamuno, des écrivains tels que Georges Bataille, Maurice Blanchot, des philosophes encore comme Emmanuel Lévinas.

Martin Buber a insisté sur le caractère incomplet du schème heideggérien de la réalité. C'est que Buber a trouvé dans la tradition juive un mode de communication entre lui et les autres êtres et, avant tout, avec ce Toi absolu qui est Dieu lui-même. On peut dire que sa pensée rencontre souvent celle de Kierkegaard. Mais Buber ne passe pas par le désespoir kierkegaardien. La foi est là, qui fonde croyance et communion.

Puisée à d'autres sources, la pensée de Nicolas Berdiaeff se dirige vers des sphères semblables. Lui aussi affirme le caractère abstrait des autres philosophies. Chez lui, les idées d'individualité et de communauté, loin de s'exclure, s'appellent.

Karl Barth se rattache à la pensée de Luther comme à celle de Kierkegaard, et ses premiers écrits doivent aussi à Dostoïevski. Ce que Bataille recherche, c'est la transgression des normes établies ; c'est cette rupture qu'il voit dans la fête, comme dans l'amour.

« Cela est donc possible ? » se demande Kafka, et sa méditation tourne autour de l'idée de possibilité. Il vit dans un perpétuel sentiment d'attente : attente de quoi ? on ne sait trop.

Suivant les termes de Kafka, un assaut est livré à l'extrême frontière de ce monde. Mais ici aussi l'actif se transforme en passif, et c'est plutôt un assaut que nous subissons. Bien des explications ont été données de son œuvre, et toutes sont insuffisantes. Kafka parle de la violence de la vie ; il ne sent cette violence que parce qu'il est violenté par la vie. Mais il reste en lui un espoir infini, comme il le dit. Et nous nous trouvons en face de ce qu'il appelle l'« indestructible ».

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean WAHL : professeur honoraire à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris

Classification

Médias

Autres références

-

EXISTENCE (notions de base)

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 3 075 mots

Ce n’est qu’au xxe siècle que la notion d’existence a pris une place centrale en philosophie avec le courant « existentialiste », dont la thèse a été formulée de façon particulièrement elliptique par Jean-Paul Sartre (1905-1980) : « L’existence précède l’essence. » Mais si cette...

-

ABBAGNANO NICOLA (1901-1990)

- Écrit par Sergio MORAVIA

- 873 mots

Esprit extrêmement précoce, Abbagnano débute sur la scène intellectuelle dans les années 1920 – un début caractérisé par une vive, surprenante originalité. Dans Le Sorgenti irrazionali del pensiero (1923) et dans Il Problema dell'arte (1925), il repousse nettement le néo-idéalisme...

-

AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 1 270 mots

En août 1881, au bord du lac de Silvaplana, proche du village de Sils-Maria, dans l’actuel canton suisse des Grisons où il passait ses étés, Friedrich Nietzsche (1844-1900) eut une illumination : la « vision du Retour Éternel » (parfois dénommée « vision de Surléï »), qui le conduisit quelques...

-

ANGOISSE EXISTENTIELLE

- Écrit par Jean BRUN

- 2 552 mots

- 1 média

...constituent et qui nous coupent la parole ? Telles sont les questions que pose la philosophie de Heidegger, philosophie de l'Être et non de l' existence : l'angoisse y est tenue pour cette relation de la réalité humaine au Néant qui en fonde les négations à partir de l'Être et qui fait d'elle... -

CONTINGENCE

- Écrit par Bertrand SAINT-SERNIN

- 4 902 mots

...l'homme, ou bien on en rend sa liberté responsable. La première version peut se rattacher à la précédente, et c'est certainement la seconde qui, dans les philosophies de l'existence, a l'importance la plus grande. Ainsi entendue, la contingence signifie la liberté humaine elle-même, se frayant un chemin... - Afficher les 45 références

Voir aussi