PHOSPHORE

Article modifié le

Phosphates sédimentaires

Le phosphore est indispensable à la croissance des plantes, et l'industrie des engrais est essentiellement responsable du développement considérable de la recherche et de l'exploitation des gisements de phosphates depuis la fin du xixe siècle. L'agriculture est restée le principal débouché de ces minerais, mais d'autres usages industriels se sont développés (métallurgie, industries pharmaceutique, pétrolière, alimentaire, textile...) ; l'emploi des phosphates dans les lessives est interdit dans plusieurs pays. Plus de 80 p. 100 des phosphates exploités proviennent de gisements sédimentaires. La plupart de ces gisements ont une origine marine, mais il existe aussi des concentrations de phosphates liées à des processus continentaux.

Pétrographie

Les phosphates sédimentaires présentent des aspects et des teintes extrêmement variés qui les rendent parfois très difficiles à reconnaître macroscopiquement. Ils se présentent souvent sous forme de nodules, de grains de taille variée, de coprolithes, d'oolithes, de débris de dents ou d'os, de débris de foraminifères ou de coquilles de lamellibranches plus ou moins complètement épigénisés en phosphate de calcium. Ils peuvent se présenter encore en lits à structure massive ou sous des formes concrétionnées, et constituer parfois le ciment de certains grès.

La teneur de phosphates s'exprime habituellement en pourcentage de P2O5 ou de son équivalent en Ca3(PO4)2 que l'on désigne par les sigles B.P.L. (bone phosphate of lime) ou T.P.L. (triphosphate of lime) : 1 p. 100 P2O5 = 2,185 p. 100 B.P.L. Les phosphates ont des teneurs en P2O5 supérieures à 20 p. 100, avec une limite de l'ordre de 40 p. 100 assez rarement atteinte pour des échantillons de gros volume. Il existe pratiquement toujours une phase non phosphatée qui peut être de la silice (quartz, opale, calcédoine), de la calcite ou de la dolomie, de l'argile (à montmorillonite fréquente), de la glauconie, des oxydes de fer et des matières organiques.

Dans les séries marines, les niveaux phosphatés des gisements s'associent à des niveaux siliceux (silex, lits et bancs de cherts), des niveaux calcaires plus ou moins dolomitiques dans certains cas, des niveaux argileux et marneux dans lesquels la montmorillonite et d'autres minéraux argileux magnésiens sont fréquents. D'autres associations sont possibles (sables, grès, gypses...) ; leur éventail s'élargit lorsque la teneur des niveaux phosphatés s'abaisse.

Les phosphates sédimentaires sont très finement cristallisés ou cryptocristallins, et les minéraux qui les composent appartiennent à la série de l'apatite. Le minéral le plus fréquent est la francolite qui dérive de la fluorapatite Ca10(PO4)6F2 par des substitutions. Sa formule peut s'écrire : (Ca,Na,Mg)10(PO4)6—x(CO3)xFy(F1OH)2. x est généralement compris entre 0 et 1,5 et y est voisin de 0,4x. Le nombre de moles Na, voisin de x — y, est supérieur à celui des moles Mg.

D'autres substitutions sont possibles : PO4 par SO4, F par OH ou Cl, Ca par Sr, Na, U, Th ou par des terres rares.

En climats chauds et humides, l'altération superficielle des dépôts de phosphate de calcium entraîne une transformation minéralogique conduisant surtout à des phosphates alumino-calciques ou alumineux. De tels phosphates sont largement développés en Floride, au Brésil, au Sénégal, sur l'île Christmas. Ils ne présentent actuellement qu'une très faible valeur économique.

Les guanos constituent une source de phosphates non négligeable. Frais, ils contiennent environ 4 p. 100 de P2O5 ; après perte de leurs composants les plus volatils et les plus solubles, ils deviennent des phosphates de Ca, Mg, NH4 qui réagissent sur les roches qui leur servent de support. Au contact des calcaires se forment des minéraux de la série de l'apatite, au contact des argiles apparaissent des phosphates alumineux, et au contact des roches volcaniques, des phosphates de Fe et d'Al.

Gisements

Les gisements sédimentaires sont largement répartis à la surface du globe et appartiennent à des niveaux stratigraphiques très variés s'étageant depuis le Précambrien jusqu'au Pliocène. Les accumulations de nodules phosphatés découverts au fond des mers actuelles, notamment au large des côtes occidentales de Californie, d'Amérique du Sud et d'Afrique du Sud, montrent pour certaines d'entre elles que la sédimentation phosphatée se poursuit de nos jours.

Les principales régions productrices du monde sont : les États-Unis, avec surtout les gisements de Floride, de Caroline du Sud et de Caroline du Nord (Miocène et Pliocène) et des montagnes Rocheuses (Permien) ; la Chine, qui a fortement développé sa production depuis plusieurs années ; la Russie, avec de nombreux gisements répartis stratigraphiquement surtout entre le Précambrien, le Cambrien, l'Ordovicien, le Jurassique supérieur et le Crétacé ; le Maroc, avec ses niveaux phosphatés de l'Éocène inférieur ; la Tunisie et la Jordanie, avec surtout ses gisements du Crétacé supérieur.

La production de phosphates issus de guanos est répartie surtout entre les îlesNauru (océan Pacifique) et Christmas (océan Indien).

Le marché mondial ne concerne pratiquement que les minerais de phosphates de Ca et se montre exigeant quant à la teneur.

Sédimentation phosphatée

La teneur moyenne de l'écorce terrestre est de 0,23 p. 100 de P2O5, de sorte que la réalisation de gisements, renfermant souvent des centaines de millions de tonnes de minerai titrant généralement plus de 25 p. 100 de P2O5, exige le concours de tout un ensemble de mécanismes favorables.

Origines et mécanismes de sédimentation

Les études océanologiques montrent que la quantité de phosphore en solution dans la mer, surtout sous forme d'ions HPO42—, augmente avec la profondeur. Aussi, lorsque les eaux des fonds océaniques, mues par les courants marins ascendants, viennent se mêler aux eaux plus superficielles, celles-ci acquièrent des concentrations anormales en phosphate favorables à son dépôt. Ce mode d'alimentation en phosphate des bassins sédimentaires, proposé dès 1937 par A. V. Kazakov, a été assez généralement admis depuis. Certains auteurs, dont G. I. Bushinski, envisagent également un approvisionnement possible notable en phosphate par les eaux des grands fleuves. Un apport dû au volcanisme sous-marin ne peut non plus être exclu, mais il paraît ne pas avoir une importance de premier plan.

Kazakov pensait à une précipitation directe du phosphate à partir des eaux des courants ascendants sous la zone de photosynthèse, soit entre 50 et 200 mètres de profondeur. Mais il semble qu'une phase de concentration supplémentaire dans le phytoplancton, au développement considérablement stimulé par les solutions nutritives des courants marins ascendants, intervienne encore avant le dépôt. L'association fréquente entre la matière organique et le phosphate milite en faveur de cette hypothèse, qui implique une faible profondeur de la mer de manière qu'une mise en solution prématurée du phosphore retenu par la matière organique ne puisse intervenir.

Accumulation et concentration du phosphate

D'après les observations faites dans les gisements, la sédimentation phosphatée apparaît comme un phénomène lent. Le phosphate n'a donc de bonnes chances de s'accumuler que lorsque l'apport phosphaté est abondant et la sédimentation terrigène contemporaine fortement ralentie ; les hauts fonds et les bordures de bassins situés dans des régions propices aux courants marins ascendants (latitude du moment généralement inférieure à 450), en période chaude et sèche, géologiquement stable, constituent des contextes favorables. Les sédiments phosphatés ne s'accumulent cependant que s'ils sont piégés à la faveur d'un creux du fond marin, de l'abri d'une ride, d'un fond de golfe... La teneur en phosphore du dépôt ne peut atteindre des valeurs intéressantes que dans la mesure où une agitation mesurée des eaux du fond de la mer contribue à oxyder la matière organique et à éliminer, par une sorte de vannage, une partie des particules stériles les plus fines.

Les phénomènes d'altération superficielle, de remaniements ou de remobilisation du phosphore en solution peuvent également contribuer ultérieurement à enrichir le dépôt initial ou à alimenter des concentrations à forte teneur de cavités karstiques sous-jacentes (phosphorites du Quercy, par exemple).

Enfin, dans le cas de phosphates issus de guanos, les courants marins ascendants, le phytoplancton, les poissons, les oiseaux et les phénomènes de lessivage en milieu continental contribuent successivement à constituer des gisements pouvant, comme à l'île Christmas par exemple, renfermer des réserves considérables de minerai à bonne teneur.

Prospection

Les méthodes de recherche de nouveaux gisements se déduisent directement des règles de la sédimentation phosphatée et elles sont d'autant plus faciles à appliquer que la région est géologiquement bien connue. Schématiquement, la recherche comprend une première phase de recensement des périodes localement les plus favorables à la phosphatogenèse, par l'inventaire des indices déjà signalés dans la région considérée ou les régions voisines et des séquences lithologiques habituellement associées aux dépôts phosphatés. La seconde phase consiste à déterminer, pour chacune des périodes retenues, les zones du bassin les plus favorables, c'est-à-dire des zones à faible taux de sédimentation ayant eu une bonne communication avec la haute mer.

Les phosphates sédimentaires étant généralement radioactifs, des mesures scintillométriques dans les puits et les sondages peuvent faciliter le repérage des niveaux minéralisés.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- François MATHEY : professeur à l'École polytechnique, directeur de recherche au C.N.R.S.

- Maurice MAURIN : professeur à l'université des sciences humaines de Nanterre

- Maurice SLANSKY : docteur ès sciences, ingénieur géologue, École nationale des sciences géographiques, conseiller scientifique au Bureau de recherches géologiques et minières

Classification

Médias

Autres références

-

AGRICULTURE - Agriculture et industrialisation

- Écrit par François PAPY

- 7 422 mots

- 3 médias

-

CUIVRE

- Écrit par C.I.C.L.A. et Jean-Louis VIGNES

- 8 231 mots

- 5 médias

Les principaux éléments d'addition sont le phosphore, le zinc et le plomb. -

CYCLES BIOGÉOCHIMIQUES

- Écrit par Jean-Claude DUPLESSY

- 7 882 mots

- 6 médias

Le phosphore (P) est un élément essentiel de la matière vivante, suffisamment rare pour constituer un élément limitant pour de nombreux écosystèmes. -

DÉTERMINATION DE LA STRUCTURE 3D DES PROTÉINES

- Écrit par Emmanuelle NEUMANN , Beate BERSCH et Juan FONTECILLA-CAMPS

- 7 097 mots

- 5 médias

- Afficher les 20 références

Voir aussi

- SULFURES

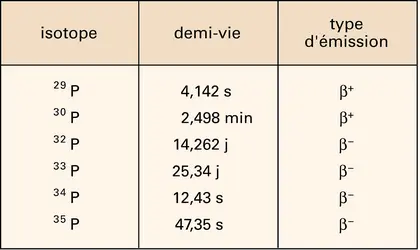

- ISOTOPES

- GUANO

- MINÉRALE CHIMIE

- OXYDORÉDUCTION

- COURANTS MARINS

- PHOSPHINES

- CYCLIQUES COMPOSÉS

- HYDRURES

- CONDENSATION, chimie

- THIOHALOGÉNURES

- ORTHOPHOSPHOREUX ACIDE

- ORTHOPHOSPHORIQUE ACIDE

- PHOSPHOREUX ACIDE

- PHOSPHORIQUES ACIDES

- PHOSPHINE (phosphure d'hydrogène)

- ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE

- ANHYDRIDE PHOSPHOREUX

- OXYHALOGÉNURES

- PHOSPHONITRILE

- THIOPHOSPHATES

- PEROXOPHOSPHATES

- PYROPHOSPHORIQUE ACIDE

- ULTRAPHOSPHATES

- ORGANOPHOSPHORÉS COMPOSÉS

- HYPOPHOSPHOREUX ACIDE

- FLUOROPHOSPHATES

- MÉTAPHOSPHORIQUES ACIDES

- HÉTÉROPOLYACIDES

- HYBRIDATION DES ORBITALES

- HALOGÉNURE DE PHOSPHORE

- OXACIDES ou OXOACIDES

- PHOSPHATES SÉDIMENTAIRES

- RÉDUCTEUR, chimie

- PHOSPHATES

- PHOSPHURES

- OXYCHLORURES

- POLYPHOSPHATES

- PROSPECTION

- TÉTRAÈDRE, stéréochimie

- GISEMENT, géologie

- CONFIGURATION ÉLECTRONIQUE

- ALLOTROPIE

- OXYDES

- YLURES DE PHOSPHORE

- HALOGÉNURES

- CHLORURES

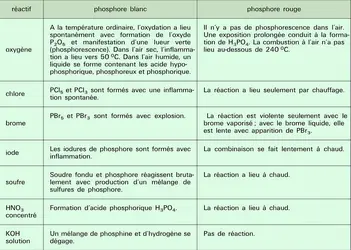

- RÉACTIVITÉ CHIMIQUE

- PHOSPHORE 31