PHYSIOGNOMONIE

Article modifié le

Chercher à savoir au plus vite, d'après son aspect, si la personne qui croise notre route peut nous nuire ou nous être bénéfique, correspond sans doute à un de nos instincts vitaux. Aujourd'hui cependant, si l'on met à part les expressions fugitives, seuls certains symptômes visibles d'états pathologiques et certains comportements (au nombre desquels figure la façon de se vêtir, de se coiffer, etc.) nous paraissent objectivement susceptibles de nous révéler sur un simple regard quelque chose d'autrui. On avait plus d'ambition autrefois. Une « science », la physiognomonie, se proposait de lire à coup sûr, dans les traits permanents du visage et du corps, les dispositions naturelles, les mœurs, le caractère. Elle se présentait comme « l'art de connaître les hommes » et notamment de percer à jour les méchants en dépit de leur dissimulation. Elle intéressait donc, outre tout un chacun, les ancêtres du psychologue, le philosophe et le médecin.

Les premiers écrits de physiognomonie remontent à l'Antiquité grecque et romaine. Recueillie et quelque peu transformée par les Arabes, de nouveau connue en Occident à partir du xiie siècle, elle s'est beaucoup développée au xvie et a atteint son apogée dans le dernier tiers du xviiie siècle avec Johann Kaspar Lavater, en dépit de nombreuses réticences et oppositions. Au xixe siècle, l'héritage de la physiognomonie est passé dans les travaux d'un certain nombre de psychologues et de médecins comme Cesare Lombroso, fondateur de l'anthropologie criminelle, mais l'évolution des connaissances dans les domaines de l'anatomie, de la physiologie, du psychisme, etc. a peu à peu ruiné ses appuis scientifiques et ses fondements théologiques ne sont plus opérants. Cela ne l'empêche pourtant pas de survivre – comme toutes les connaissances non objectives qui ne rencontrent jamais le réel – et souvent sous sa forme la plus inquiétante : le racisme n'a pas manqué d'y avoir recours. On la retrouve dans les magazines féminins, par exemple, où, dans la lignée du sâr Péladan, auteur d'un Art de choisir sa femme d'après la physionomie, on fournit des conseils pour reconnaître, d'après la bouche ou les sourcils, le ou la partenaire à rechercher ou éviter. Plus sérieusement, elle reste utilisée, sous le nom de « morphopsychologie », avec d'autres références et un vocabulaire modernisé, dans les pratiques du recrutement et elle est enseignée dans des écoles de commerce où l'on veut apprendre à mieux « cerner » le client potentiel. Plus sérieusement encore, on s'est proposé de « prolonger ou de dépasser Lavater » pour, à son exemple, chercher à extraire des informations des « seules surfaces », « sauver les phénomènes » et « fonder une certaine psychophysique » (F. Dagognet, 1982).

De telles survivances ou résurgences fourniraient déjà une raison de garder en mémoire l'histoire de la physiognomonie. Mais, de toute façon, elle fait partie intégrante de l'histoire des idées et celles qui la sous-tendaient dans l'Antiquité, à la Renaissance et au xviiie siècle ayant leur dignité, on aurait tort de ne lui réserver que du mépris. Enfin et surtout, la physiognomonie, ou du moins l'esprit physiognomonique, ont joué un rôle important dans la création littéraire et artistique.

D'Aristote à Lavater

Le texte fondateur de la physiognomonie, les Physiognomonica, fut longtemps attribué à Aristote lui-même et appartient sans doute à son école. Plus tard, trois autres auteurs y puisèrent tout en le complétant : le sophiste grec Polémon (iie s. apr. J.-C.), un anonyme latin parfois identifié à Apulée (iiie ou ive s.) et le médecin et sophiste juif Adamantius (ive ou ve s.). À la base, un postulat auquel divers courants philosophiques apportent leur explication sous forme de mythes : il y a une étroite interdépendance entre l'âme et le corps qu'elle a façonné. De même que pour soigner l'un il faut passer par l'autre, pour connaître l'âme il faut donc regarder le corps : l'aspect de ses différentes parties permet de déceler les inclinations et les penchants naturels. Les traités se divisent en deux sections. Dans la première, on dresse la liste des segments du corps, en commençant par la tête, avec en regard les indications d'ordre moral qu'ils fournissent selon leur forme, leurs dimensions, leur couleur. L'éclat des yeux, le timbre de la voix, la démarche et les mouvements comptent parmi les traits permanents, au même titre que la morphologie : couleur des cheveux, forme du front, du nez, du dos, etc. La seconde section donne la liste des « caractères » (au sens de Théophraste) avec en regard les traits physiques correspondants. Il y a donc double entrée.

Pour établir leurs listes de signes physiques et de significations morales, les physiognomonistes antiques ont peut-être fait appel à des observations personnelles, mais ils ont surtout eu recours aux lieux communs sur les sexes et les âges et à tous les textes donnant des portraits à la fois physiques et moraux : ceux de la médecine humorale, selon laquelle les tempéraments résultant de la prédominance d'une humeur se manifestent à la fois par l'aspect et le caractère ; de l'historiographie, qui dépeint les grands hommes ; de la géographie, qui décrit le faciès et les mœurs des habitants des divers « climats » ; et surtout de l'histoire naturelle et de la fable ésopique, avec ses animaux bien connus : le rusé renard, le bœuf lent et obtus, l'aigle impérieux, le lion courageux et superbe, etc. Par une démarche essentiellement symbolique, les physiognomonistes ont ensuite mis en rapport chaque trait physique avec un trait moral. Par exemple : Artaxerxès avait les bras très longs, c'est par là que se révélaient son audace et sa munificence. Ou encore : ce sont les extrémités fortes du lion qui indiquent sa force de caractère. Ensuite, il suffisait de retrouver l'un ou l'autre de ces traits physiques chez l'homme examiné pour en inférer qu'il possédait aussi le trait moral correspondant.

La physiognomonie semble avoir joui d'un certain prestige dans le monde antique, où circulaient des anecdotes sur le talent de divers praticiens, par exemple Zopirus, qui serait parvenu à déceler le mauvais naturel de Socrate. « J'étais ainsi, aurait répondu Socrate, mais j'ai su dominer ma nature. » Se connaître soi-même pour pouvoir se corriger était un des buts de la physiognomonie classique, à côté de la connaissance d'autrui, et les auteurs n'ont pas manqué de le souligner.

Les traités antiques étaient depuis longtemps perdus de vue en Occident lorsque, à partir du xe siècle, les Arabes les redécouvrirent et les traduisirent, les abrégèrent ou les complétèrent. Mais, en même temps, un autre courant ressuscitait de très anciennes croyances astrologiques selon lesquelles les planètes impriment des signes (lignes, taches, grains) sur le corps. On les lira donc sur le visage (métoposcopie) et sur la main ( chiromancie) pour connaître le caractère, mais aussi et surtout pour prédire l'avenir. D'autre part, le physiognomoniste est présenté par les traités arabes comme un mage, un voyant, et son rôle dans la vie pratique est réputé indispensable. Conseiller des rois et des chefs de famille, il pourra faire jouer son art pour sélectionner ministres, serviteurs, amis, épouses, esclaves, chevaux même, et pour démasquer les criminels.

L'Occident méditerranéen connut dès le xiie siècle l'anonyme latin et les écrits naturalistes arabes. Le pseudo-Aristote lui parvint d'abord à travers une version abrégée par les musulmans, puis le traité grec lui-même fut traduit en latin en Sicile vers 1260. Mais à partir de la fin du xiiie siècle, de très nombreux manuscrits de physiognomonie astrologique arabe parvinrent en Europe. Cette double tradition explique l'alliance durable, dans les écrits occidentaux du Moyen Âge et de la Renaissance, de la physiognomonie naturaliste et de la divination (chiromancie surtout). Bien d'autres traits d'influence arabe persistèrent d'ailleurs jusqu'à la fin du xvie siècle, en dépit des efforts des humanistes pour favoriser le retour aux sources antiques : impression du texte grec du pseudo-Aristote chez Alde Manuce en 1497, traduction latine d'Adamantius en 1504. Par ailleurs, vers 1450, dans le Speculum Phisionomiae, le médecin Michel Savonarole (oncle du réformateur) avait entrepris pour la première fois de relier systématiquement la physiognomonie à la doctrine médicale et établi une table de correspondances entre les signes physiques et les tempéraments.

À partir des premières années du xvie siècle, les publications se multiplient, qu'il s'agisse de l'impression de manuscrits médiévaux ou de productions nouvelles. Le xvie siècle apparaît comme la première grande époque de succès de la physiognomonie et cela en dépit de la défiance et de l'ironie inspirées à certains, comme Léonard de Vinci ou Rabelais, par ses accointances avec l'astrologie et la divination. Un tel essor n'est pas pour étonner. Plus qu'aucune autre époque, la Renaissance a conçu l'univers comme un système de signes par lesquels le visible renvoie à l'invisible, où il convient de chercher des concordances, des analogies, des « sympathies » entre tous les constituants de l'univers comme entre l'extérieur et l'intérieur de toute chose. Le succès était sans doute dû aussi en partie aux illustrations gravées des deux « best-sellers », qui seront encore réédités au xviie siècle : la Chiromantie ac Physionomie anastasis de Bartolomeo della Rocca dit Cocles (Bologne, 1504) et les Introductiones in Chyromantiam, Physiognomiam, etc. de Jean de Hayn ou Indagine (Strasbourg, 1522). Des vignettes y font défiler, isolées ou par deux, des séries de têtes marquées des traits révélateurs.

Le xvie siècle s'achève par une récapitulation générale de toute la tradition naturaliste et médicale : l'ouvrage fameux de Giovanni Battista della Porta, De Humana Physiognomia, paru à Naples en 1586 et dont les éditions et les traductions allaient se succéder de la fin du xvie à la fin du xviie siècle. La volonté d'énumérer et de rationaliser toutes les données antérieures y est manifeste. Le fonds est fourni par les auteurs antiques, les références médiévales n'étant que secondaires. Mais della Porta n'hésite pas pour autant à vérifier et à critiquer leurs dires à l'aide de renseignements puisés dans les textes les plus divers, le plus souvent littéraires, antiques ou modernes. L'habituelle section de chiromancie est évacuée, comme toute allusion à la « fortune », bonne ou mauvaise, liée à tel ou tel signe physique (l'Italie vit alors sous le régime de la Contre-Réforme qui combat vigoureusement l'astrologie divinatrice). En revanche, della Porta introduit une nouvelle base d'observation : la façon de se vêtir qui, pour lui, fait également partie des révélateurs de l'âme. Mais le trait le plus caractéristique de son ouvrage est constitué par le retour en force des analogies animales chères aux auteurs antiques. Le recours y est constant dans le texte et la plus grande partie des illustrations leur est consacrée. On y trouve, d'une part, des figures historiques, dont della Porta a fait dessiner le visage d'après les marbres et les médailles des collections de sa famille, confrontées à des têtes d'animaux prises, dit-il, sur le vif. On retrouve chez Platon, par exemple, le nez et le front du chien de chasse, ce qui dénote le bon sens. Leur nez également rapproche Socrate du cerf, Galba de l'aigle, tel autre empereur d'un poisson, Politien du rhinocéros... Apparaissent, d'autre part, des figures types alliant les traits de l'homme à ceux de l'animal. C'est aujourd'hui encore l'aspect le plus connu de della Porta. Les faces hybrides de l'homme-lion, de l'homme-bœuf, de l'homme-bélier, etc., dont on ne sait si elles sont nées d'une attirance particulière pour le monstrueux ou d'un humour caché, correspondaient parfaitement au goût du maniérisme pour toutes les surprises nées d'un brouillage de frontières. Mais elles lui ont survécu longtemps.

Elles ont, notamment, fasciné Charles Le Brun : il en a redessiné certaines, avec une virtuosité et une force qui surpassent de beaucoup leurs modèles, et en a inventé de nouvelles. Le Premier Peintre de Louis XIV s'est intéressé, en effet, à la physiognomonie traditionnelle, sur laquelle il donna une conférence devant l'Académie royale de peinture et sculpture en 1671. Le texte n'est plus connu qu'à travers des documents incomplets et obscurs. On croit cependant comprendre que Le Brun cherchait à la fois à repérer les traits distinctifs opposant la face humaine au faciès animal (il pensera les trouver dans l'inclinaison des yeux, la direction du regard et le froncement du sourcil) et le moyen de mesurer le degré d'animalité (ou au contraire d'humanité, c'est-à-dire d'« élévation d'esprit ») des visages humains. Ce moyen lui semblait devoir être fourni par la géométrie (le Créateur ne fut-il pas géomètre ?), dans un système complexe de triangulation préfigurant Petrus Camper et la théorie de l'angle facial. Selon lui, la même triangulation permettait de déceler, chez les animaux d'abord et ensuite chez les hommes, cruauté, voracité, force, audace, intelligence, ruse, et leurs contraires.

Cette part de l'activité de Le Brun était marginale pour l'époque et devait tomber à peu près dans l'oubli jusqu'en 1806, date à laquelle ses dessins furent gravés et accompagnés d'un commentaire dans l'esprit « lavatérien » du moment. En revanche, ses travaux sur l'expression connurent un succès immédiat. Au xviie siècle en effet, une nouvelle branche de l'« art de connaître les hommes » se constitue à côté de la physiognomonie traditionnelle : l'étude des « passions de l'âme » et de la manière dont elles modifient le visage (pathognomonie). Le traité de Descartes parut en 1649, mais c'est l'ouvrage en cinq volumes de Marin Cureau de La Chambre, médecin et conseiller du roi : Les Charactères des passions (1640-1662), qui eut le plus d'influence. La description des « signes extérieurs » des passions y était particulièrement détaillée, mais l'ouvrage n'était pas illustré. Le Brun entreprit de mettre les idées de Descartes et surtout celles de Cureau à la portée des artistes. En 1668, il prononça devant l'Académie deux conférences illustrées de dessins sommaires qu'il mit au net dix ans plus tard en reprenant la question et qui furent gravés et publiés à plusieurs reprises. Il s'agissait d'une quarantaine de têtes, schématiques ou complètes, montrant les symptômes des passions simples et composées. La mimique était donc privilégiée par rapport au geste dans l'expression des émotions et la plus grande importance était accordée au jeu des sourcils : pour permettre aux artistes d'en saisir jusqu'aux plus infimes variations, Le Brun avait même juxtaposé en d'étonnantes séries des paires d'yeux sans visages.

À l'époque des Lumières, la physiognomonie traditionnelle devient suspecte. On ne croit plus à l'existence de règles sûres pour connaître les hommes du premier coup d'œil : les traits de physionomie sont mêlés et confus, la contradiction est même possible entre l'être intime et l'apparence. En revanche, on estime que la pathognomonie, qui étudie les signes des passions, est une science authentique et légitime. On reprend les expressions de Le Brun, on s'intéresse au jeu des acteurs.

La soudaine résurgence de la physiognomonie dans le dernier tiers du xviiie siècle étonnerait donc si, par bien des aspects, elle ne participait pas, précisément, à la réaction contre l'Aufklärung. Les deux principaux auteurs de traités – ils se multiplient – appartiennent aux courants irrationalistes religieux : illuminisme, théosophie, piétisme. L'abbé Antoine-Joseph Pernety (La Connaissance de l'homme moral par celle de l'homme physique, Berlin, 1776) est le fondateur d'une secte hermétiste en Avignon. Johann Kaspar Lavater, à Zurich, est un pasteur suspect à l'orthodoxie protestante, qui finira en praticien du magnétisme et en adepte de la magie, ami de Mesmer et de Cagliostro.

L'ouvrage de Lavater, Physiognomische Fragmente (Leipzig, 1775-1778) ou Essai sur la Physiognomonie (La Haye, 1781-1803), est tout entier fondé sur une conviction religieuse. Au centre : la parabole des talents. Dieu connaît le cœur et l'âme des hommes, leurs penchants, leurs capacités. En cela comme en tout, l'homme doit imiter le Créateur et donc s'efforcer de connaître les autres hommes, en utilisant le moyen suprême de toute connaissance : les sens (Lavater est profondément sensualiste, jusque dans ses écrits mystiques). En effet, rien n'est insignifiant dans l'univers, tout y est parlant, « chaque chose porte en elle une empreinte indiquant sa nature intime et son développement, un caractère spécial qui la fait connaître pour ce qu'elle est, en la distinguant de ce qui n'est pas elle ». Pour Lavater comme pour les « sémiologues » de la Renaissance, tout être ou objet a un intérieur qui s'exprime par son extérieur et, pour lui comme pour Leibniz, cette expression obéit aux principes d'homogénéité et de continuité organiques (« la nature forme tout d'une seule pièce et en un tout cohérent »). L'absolue diversité des corps humains (il n'y a pas deux hommes semblables) manifeste donc, selon ces principes, l'absolue diversité des âmes. Comme toute la nature et plus qu'elle encore, l'homme se présente comme un « système de signes destinés à provoquer et orienter les actions humaines » (F. Azouvi, 1978). Selon Lavater, la lecture de ces signes doit poursuivre un triple but. Elle doit confirmer aux yeux de l'homme qu'il est une créature supérieure, distincte des animaux (c'est l'époque où Goethe découvre triomphalement l'os intermaxillaire qui sauvegarde la différence originelle de l'homme par rapport au singe), et du même coup l'amener à réfléchir aux intentions de son Créateur. Elle doit permettre aux pédagogues et aux juges d'avoir une juste appréciation des hommes, selon la « justice » de la parabole des talents (« L'homme est libre comme un oiseau dans sa cage. Il a sa sphère d'activité et de mobilité qu'il ne saurait dépasser [...]. Il ne peut s'élever qu'à un certain point et pas plus haut »). Contre « la philosophie de nos génies de l'école de Lucien », Lavater nie le rôle de l'éducation et des conditions de vie. Il affirme à la fois la fraternité des enfants de Dieu et l'inégalité de leurs « talents » intellectuels et moraux. La justice consistera donc à reconnaître jusque dans les êtres les plus dégradés la petite graine divine du talent pour lui donner une chance de s'épanouir et à ne pas trop exiger de ceux qui ont peu reçu. Enfin, la lecture des corps doit inspirer l'amour du bien à la vue de la beauté et l'horreur du mal devant la laideur.

Comme Shaftesbury et beaucoup de ses contemporains, Lavater postule en effet l'harmonie entre la beauté morale et la beauté physique. La vertu embellit, le vice enlaidit. En matière de beauté, le sommet a été atteint par l'homme à l'époque des Grecs (car les artistes grecs n'ont pas idéalisé la nature, mais se sont inspirés des formes qu'ils avaient sous les yeux). Ces païens, en effet, valaient mieux que les chrétiens dégénérés que Lavater voit autour de lui. Ils étaient donc plus beaux. Les Fragments s'ouvrent sur la citation d'un texte de Johann Gottfried Herder qui exalte l'image de Dieu dans l'homme et déplore qu'elle ait été profanée par le péché originel. Lavater voit partout les traces de cette profanation, mais toute amélioration morale peut faire renaître la beauté. D'autant plus que des « sympathies » mystérieuses, des effets quasi magnétiques, entre les êtres, peuvent exercer une influence favorable.

Les signes les plus importants apparaissent sur le visage. Les traits mobiles, les parties molles de la face, révèlent la vie morale. Au repos, ils permettent de lire la sensibilité, l'irritabilité, les passions habituelles ; en mouvement, les affects passagers. Les parties solides de la tête et surtout le front renseignent sur la vie spirituelle et intellectuelle. C'est à elles que s'intéresse en premier lieu Lavater, et c'est pourquoi il attache une grande importance à la silhouette. On peut devenir un bon physiognomoniste par les œuvres : observer sans relâche, dessiner, mesurer, comparer, collectionner les crânes des hommes célèbres. Mais, en ce domaine aussi, la grâce (au sens théologique) bouleverse tout : rien ne vaut la possession d'une sorte de sixième sens, le tressaillement instinctif à la vue d'une physionomie. Le physiognomoniste idéal est en sympathie immédiate avec la belle âme à travers le beau corps, et cela parce qu'il est lui-même moralement et physiquement beau. On comprend dès lors que Lavater se soit présenté comme un simple « fragment » de ce parfait connaisseur des hommes et ait déclaré que son traité, lui-même fragmentaire, n'avait pour but que d'exposer les préliminaires et de préparer les matériaux d'une science future.

À cela Kant répondait : « On ne peut nier qu'il y ait une caractérologie physiognomonique, mais elle ne peut jamais devenir une science » (Anthropologie du point de vue pragmatique). L'ouvrage de Lavater suscita, et d'abord en Allemagne, de violentes critiques. Georg Christoph Lichtenberg, professeur de physique à Göttingen, mais aussi homme de lettres et satiriste, persuadé de la dysharmonie entre le corps et l'âme (il était lui-même bossu et contrefait) et de l'ambiguïté profonde d'un « moi à double face », répliqua : « Cet être inintelligible que nous sommes nous-mêmes et qui nous paraîtrait bien plus inintelligible encore si nous pouvions nous en approcher davantage, il ne faut pas vouloir le trouver sur un front. » Selon lui, seules les traces pathognomoniques peuvent être révélatrices et le meilleur moyen de connaître les hommes est de les voir à l'œuvre. Point de vue repris par Hegel, qui déniait lui aussi au physiognomoniste le droit de prétendre connaître « le fond même » sans se préoccuper des actes (Phénoménologie de l'esprit). Lichtenberg fit en outre paraître dans son journal une étude « physiognomonique » des catogans des étudiants de Göttingen, parodiant le ton emphatique et les jugements « inspirés » et péremptoires de Lavater.

Les controverses suscitées par les Fragments ne freinèrent nullement, au contraire, le succès de l'ouvrage, qui ne fléchira que vers 1870. En 1810 avaient déjà été publiées seize versions allemandes, vingt anglaises, quinze françaises, deux américaines, une hollandaise et une italienne. L'examen physiognomonique devint une mode, qui allait être relayée un peu plus tard par celles de la phrénologie de Franz Josef Gall et des exercices de « cranioscopie ». Il est essentiel de lui restituer son côté jeu de société, mi-sérieux mi-ironique. Les idées philosophiques et religieuses qui sous-tendaient l'œuvre du pasteur zurichois n'étaient pas forcément admises, ni même connues, de tous les joueurs. Les versions populaires étaient d'ailleurs très abrégées, et la grande édition du docteur Moreau de la Sarthe (1807) donnait même une interprétation matérialiste des observations de Lavater. On a cherché des explications à ce succès prolongé, qui suffirait à lui seul à infirmer le schéma simpliste selon lequel les Fragments n'auraient été qu'une arme de la noblesse libérale et de la bourgeoisie dans la lutte des classes avant et après la Révolution (M. Dumont, 1984). Les bouleversements sociaux, la croissance rapide de la population dans les villes industrielles ont été mis en avant, sans doute à juste titre (J. Wechsler, 1982). On ne savait plus du tout, désormais, à qui l'on avait affaire et l'on cherchait à repérer les bons et les méchants au milieu des foules anonymes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Anne-Marie LECOQ : ingénieur de recherche au Collège de France

Classification

Média

Autres références

-

BALZAC HONORÉ DE (1799-1850)

- Écrit par Maurice MÉNARD

- 15 002 mots

- 3 médias

...l'« homme aux bosses », l'anatomiste et physiologiste allemand, a créé la phrénologie. Lavater, théologien suisse, philosophe et poète, a inventé la physiognomonie. L'un et l'autre fournissent à Balzac une méthode et un discours métaphorique, sinon une science ; ils permettent à l'écrivain de dire le... -

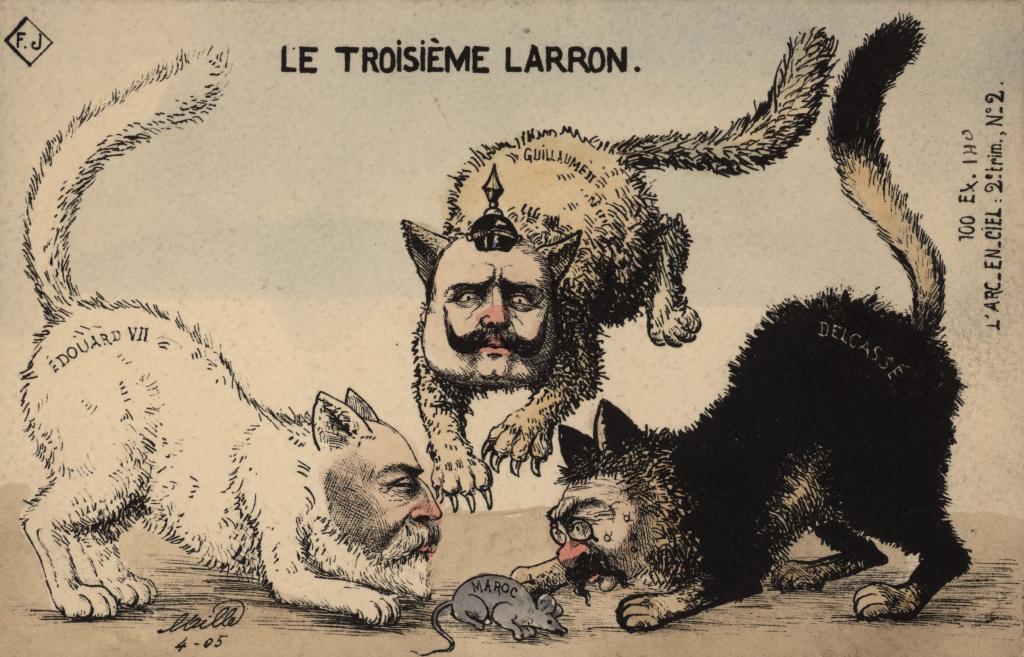

CARICATURE

- Écrit par Marc THIVOLET

- 8 335 mots

- 10 médias

LaPhysiognomonie de Lavater (1741-1801), qui fut connue en France au début du xixe siècle, a eu une grande influence sur l'art des caricaturistes. Si les théories du théologien suisse semblent maintenant périmées, elles n'en ont pas moins aidé les caricaturistes à concevoir chacune de leurs œuvres... -

CRIME ET CHÂTIMENT (exposition)

- Écrit par Robert FOHR

- 1 138 mots

Crime et châtiment, c'est le titre, emprunté à Dostoïevski, d'une exposition du musée d'Orsay (16 mars - 27 juin 2010), dont l'idée initiale revient à Robert Badinter et la conception à Jean Clair. Rassemblant quelque 475 œuvres d'art, objets et documents, elle explore une période de...

-

DUCHENNE DE BOULOGNE (exposition)

- Écrit par Jean-François POIRIER

- 1 064 mots

L'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris a présenté du 26 janvier au 4 avril 1999 une exposition Duchenne de Boulogne réalisée à partir des clichés appartenant à l'École, qui poursuit ainsi l'exploitation de son très riche fonds d'où elle avait tiré en 1998 une extraordinaire...

- Afficher les 7 références

Voir aussi

- PORTRAIT, gravure

- PORTRAIT, peinture, XVIIIe s.

- TYPOLOGIE HUMAINE

- GALL FRANZ JOSEF (1758-1828)

- CARACTÉROLOGIE

- TRAIT, psychologie

- BEAU LE

- SYMBOLISME ANIMALIER

- PERSONNAGE, roman

- PORTRAIT-CHARGE

- ROMANTISME, littérature

- MÉDIÉVALE PENSÉE

- DELLA PORTA GIAMBATTISTA (1535-1615)

- MORPHOPSYCHOLOGIE

- CHIROMANCIE

- LA CHAMBRE MARTIN CUREAU DE (1594-1669)

- CAMPER PETRUS (1722-1789)

- CHODOWIECKI DANIEL (1726-1801)