PHYTOHORMONES ou HORMONES VÉGÉTALES

Article modifié le

Les phytohormones ou hormones végétales répondent exactement à la définition des hormones dans le monde animal ; ce sont des substances organiques, de poids moléculaire moyen, diffusibles et cristallisables. Produites par certaines cellules, elles sont généralement transportées à quelque distance de leur lieu de formation et règlent, à dose oligodynamique, un processus physiologique spécifique.

Avec la découverte des auxines, les physiologistes pensaient qu'ils tenaient la clé du contrôle de la croissance des plantes. Cette notion dut être révisée lorsque les gibbérellines se révélèrent être des régulateurs naturels de croissance.

Aux auxines et aux gibbérellines, il faut ajouter actuellement les cytokinines, l'acide abscissique et une substance dont le mode d'action se rapproche de celui des hormones, l'éthylène. Par ailleurs, d'autres substances sont encore hypothétiques, par exemple l'hormone de floraison ou florigène et l'hormone de blessure ; la première a certains liens avec les gibbérellines, la seconde avec les cytokinines ou l'acide traumatique découvert bien avant. Et l'on peut encore supposer l'existence de phytohormones de nature inconnue qui expliqueraient certaines réactions.

Il est évident que les hormones n'agissent pas dans des systèmes isolés et que, dans la plante entière, elles interviennent par des interrelations. C'est ainsi que la proportion de différentes hormones peut affecter le taux de croissance et les étapes de différenciation d'un tissu ou d'un organe. La présence de plusieurs hormones, stimulantes ou inhibitrices, permet un contrôle des divers aspects du développement.

Principales substances de croissance

Auxine et gibbérellines

Découverte à la suite de recherches effectuées sur la courbure des coléoptiles de Graminées, l'auxine, ou acide indolylacétique (AIA), a été mise en évidence dans la plupart des végétaux.

Fabriquée au niveau du bourgeon terminal, elle semble responsable, en partie au moins, de l'inhibition corrélative des bourgeons axillaires ; elle favorise fortement la rhizogenèse, provoque la parthénocarpie et, d'une façon générale, stimule la croissance des fruits. C'est donc une hormone qui coordonne les phénomènes de croissance et de différenciation des diverses parties de la plante. Toutefois, son rôle primordial s'exerce sur la division cellulaire, en contrôlant à la fois le déclenchement des mitoses, l'élongation cellulaire et la formation des parois.

Les gibbérellines, isolées pour la première fois au Japon, ont des propriétés physiologiques très diverses, mais la plus spectaculaire concerne l'élongation cellulaire : l'application d'acide gibbérellique (AG) à des variétés naines de pois ou de haricot les transforme en plantes volubiles ; de même, elle transforme des maïs nains en plantes normales. Dans ce cas, il s'agit d'un nanisme génétique où un seul gène est en cause ; B. O. Phinney a pu montrer que c'était le gène responsable de la synthèse d'une gibbérelline.

Chez les plantes en rosette, maintenues en conditions non inductives, c'est-à-dire n'ayant pas subi les conditions de mise à fleurs, les gibbérellines provoquent la montaison, souvent accompagnée de mise à fleur.

G. Morel a montré que le méristème apical de la plupart des plantes ne peut se développer sur un milieu nutritif dépourvu de facteur de croissance ; si l'on ajoute de l'AG au milieu, le méristème évolue en tige feuillée.

Cytokinines

En 1941, J. Van Overbeek utilise l'albumen liquide du fruit de cocotier (Cocos nucifera) pour favoriser la croissance d'embryons immatures de Datura. Ce liquide est capable de déclencher la prolifération de tissus qui, normalement, ne prolifèrent pas et que l'on ne pouvait cultiver in vitro, en présence des seules auxines. Il stimule aussi la prolifération des tissus tumoraux qui ne réagissent pas aux auxines, si ce n'est à leur action toxique.

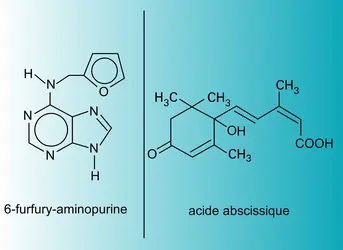

Les premiers essais d'isolement des principes actifs ont montré qu'il s'agissait de substances apparentées au groupe des bases puriques (adénine) qui entrent dans le métabolisme des acides nucléiques. Cela a conduit F. K. Skoog et ses collaborateurs à isoler d'un extrait d'ADN dénaturé la 6-furfuryl-aminopurine ou kinétine (1955). Depuis cette découverte, des recherches sur l'action stimulante de divers « laits » séminaux ont permis à D. S. Letham d'isoler du caryopse de maïs la première cytokinine naturelle appelée « zéatine » (1965). En 1966, R. H. Hall isole de l'ARN de levures l'isopentenyl adénosine (IPA), qui est lié à l'ARN de transfert de la sérine. Le même composé fut isolé plus tard de l'épinard et du pois.

Outre leur effet sur la division des cellules – c'est la stimulation de la division des cellules de moelle de tabac, cultivées en présence d'auxine, qui a permis la découverte de la kinétine –, les propriétés des cytokinines sont multiples. Elles sont capables d'induire des phénomènes de différenciation et la néoformation d'organes, en particulier de bourgeons. La différenciation des bourgeons et des racines est déterminée par les proportions relatives d'auxine et de kinétine.

Les cytokinines ralentissent considérablement le vieillissement des feuilles et elles permettent aux plantes de mieux résister à la chaleur. D'une façon générale, elles freinent la dégradation des pigments chlorophylliens et modifient le transport des métabolites. Elles sont susceptibles de lever la dormance de certaines graines et de modifier les corrélations de croissance dans les plantes entières.

Acide abscissique

La découverte de l'acide abscissique (encore appelé abscissine II ou dormine) est le résultat de recherches poursuivies pendant plus de trente ans dans des domaines différents : dormance des graines et des tubercules, photopériodisme des végétaux ligneux ou abscission des feuilles.

Les graines de fruits charnus ne germent jamais in situ : cela est dû à un facteur inhibiteur appelé « blastocholine » par A. Kökemann en 1934.

T. Hemberg (1949) constate que la dormance des tubercules de pomme de terre est due à la présence dans les bourgeons d'un facteur inhibiteur (inhibiteur β) qui disparaît lorsqu'on provoque expérimentalement la levée de dormance. Cet inhibiteur β a aussi été identifié dans un grand nombre de fruits charnus.

En 1958, P. F. Wareing et ses collaborateurs, étudiant la dormance des bourgeons d'érable, de bouleau et de robinier, remarquent qu'en photopériode courte un inhibiteur se forme en grande quantité dans les feuilles et migre vers les bourgeons qui entrent en dormance. Cet inhibiteur reçoit en 1963 le nom de « dormine » et présente beaucoup de caractères communs avec l'inhibiteur de Hemberg ; c'est non seulement une substance inhibitrice des bourgeons d'arbre, mais aussi une substance de dormance pour les graines au repos et un inhibiteur de l'élongation des plantules germées.

La chute des feuilles, expliquée autrefois par une modification du gradient auxinique, est due à une substance d'abscission qui fait défaut dans les jeunes feuilles et augmente au cours du vieillissement (D. J. Osborne, 1955) ; elle existe aussi dans les fruits. À partir de 1957, F. T. Addicott et ses collaborateurs isolent et purifient cette substance abondante dans la capsule de cotonnier. Deux composés sont mis en évidence : l'abscissine I et l'abscissine II. Le second est obtenu à l'état pur, et sa structure chimique est établie en 1965 (K. Ohkuma et coll.). La même année, on en fait la synthèse (J. N. Cornforth et coll.) ; cette substance est l'acide abscissique (ABA) et se révèle identique à la dormine. Contrairement aux auxines, aux gibbérellines ou aux cytokinines dont le pouvoir stimulant est bien connu, l'ABA est un inhibiteur qui agit surtout sur la dormance des bourgeons ou sur l'abscission, mais dont le pouvoir inhibiteur s'exerce aussi sur d'autres processus physiologiques : il empêche la floraison de plantes de jours longs (Lolium) maintenues en jours longs et permet la mise à fleurs de plantes de jours courts (Pharbitis, Chenopodium) maintenues en photopériodes non inductives ; il provoque, en jours longs, la tubérisation de Solanum qui ne tubérise qu'en jours courts ; il inhibe la croissance des coléoptiles d'avoine et, dans ce cas, est antagoniste de l'AIA ; il ralentit la croissance des feuilles de maïs, il est alors antagoniste des gibbérellines ; il est, enfin, antagoniste des cytokinines dans la germination des semences de laitue, à l'égard de la sénescence des feuilles de radis ou du développement des frondes de Lemna.

Éthylène

On sait depuis longtemps que cette molécule très simple est produite par les tissus végétaux. C'est en 1923 que V. W. Ridley constate qu'une substance dégagée par les bananes mûrissantes accélère la maturation des fruits verts. R. Gane, en 1934, démontre que la substance dégagée par les fruits est l'éthylène. Ce gaz n'est pas seulement un facteur de maturation des fruits ; il est aussi capable de provoquer l'épinastie des feuilles de tomate. Ce test a permis de montrer que de nombreux fruits fabriquent de l'éthylène. Par suite des applications industrielles possibles, le cas des fruits a retenu d'abord l'attention, mais des méthodes de mesure très sensibles, comme la chromatographie en phase gazeuse, ont souligné que l'éthylène peut aussi être produit par les fleurs ou par les organes végétatifs (feuilles, tiges, racines, graines en germination). La production a lieu quand il y a une intense activité enzymatique, au cours de la croissance ou de la dégradation des tissus par exemple.

Les propriétés physiologiques de l'éthylène sont nombreuses : ses effets se manifestent sur les fruits, la floraison, les organes végétatifs.

En accélérant la maturation des fruits, il augmente leur respiration et la synthèse de produits solubles ou volatils, il stimule la formation de composés pectiques et facilite la disparition de la chlorophylle.

L'éthylène favorise l'ouverture des fleurs et d'une façon générale facilite la floraison. L'effet le plus spectaculaire est sans doute celui observé sur l'ananas dont il est capable d'induire la floraison en toute saison. Cette action est donc comparable à celle de l'auxine. Pour certains auteurs, l'action de l'auxine sur la floraison de l'ananas ne serait que la conséquence de l'exaltation de la synthèse d'éthylène. De plus, ce composé peut modifier le sexe de certaines plantes dioïques, ce qui est à rapprocher de l'effet féminisant des cytokinines sur Mercurialis annua.

L'éthylène inhibe la croissance des tiges, comme les concentrations trop fortes d'AIA qui, d'ailleurs, stimulent la synthèse d'éthylène. Il provoque l'abscission des feuilles et, à cet égard, se comporte comme un antagoniste de l'AIA. Ce corps est aussi responsable de la courbure apicale des plantules étiolées et détermine leur développement horizontal (diagéotropisme).

L'éthylène est un produit naturel du métabolisme des végétaux ; il peut être fabriqué par les différents organes et peut agir sur les tissus, même s'ils sont étrangers aux organes générateurs. Certes, on s'est demandé si le terme d'hormone pouvait s'appliquer à une substance aussi peu spécifique et dont le transport s'effectue sous forme gazeuse. Il semble maintenant qu'il n'y ait plus de doute. Ainsi, après avoir été pendant longtemps uniquement une substance de maturation des fruits, l'éthylène doit-il être considéré comme une véritable hormone de croissance, de floraison et d'abscission.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Robert BOURIQUET : professeur à l'université des sciences et techniques de Lille

Classification

Média

Autres références

-

AUXINES

- Écrit par Catherine PERROT-RECHENMANN

- 5 008 mots

- 2 médias

Les auxines sont des hormones végétales, ou phytohormones, présentes dans tout le règne végétal, qui jouent un rôle majeur dans le contrôle de la croissance et du développement des plantes. Elles interviennent dès les premiers stades de l'embryogenèse, puis contrôlent aussi bien l'organisation...

-

BIOTECHNOLOGIES

- Écrit par Pierre TAMBOURIN

- 5 368 mots

- 4 médias

À côté de ces biotechnologies moléculaires, la découverte desphytohormones (gibbérelline, auxines, cytokinines, etc.) impliquées dans la croissance végétale et l'amélioration des techniques de culture tissulaire ont conduit au développement industriel de technologies de multiplication végétative... -

BRASSINOSTÉROÏDES

- Écrit par René LAFONT

- 290 mots

-

COMMUNICATION CELLULAIRE

- Écrit par Yves COMBARNOUS

- 6 593 mots

- 7 médias

Leshormones végétales se lient à des protéines intracellulaires qui, plus ou moins directement, affectent la transcription de gènes spécifiques. Ces protéines de liaison sont très diverses contrairement à la grande parenté des récepteurs nucléaires des animaux. Ainsi, les auxines, les jasmonates... - Afficher les 12 références

Voir aussi