PLAGES

Article modifié le

Les variations du profil

La complexité des profils réels des plages est donc due, pour une large part, à la coexistence de lambeaux de plusieurs profils successifs. C'est que les variations de pente, et partant de profil, sont rapides. Surtout, elles sont complexes et ne se produisent pas forcément sur toute la hauteur de la plage, en raison des variations rapides d'énergie de la houle et de l'interaction entre les variations de la houle et celles du niveau de la mer du fait de la marée. Aussi est-il difficile de prévoir les modifications des profils de plages.

Les variations d'énergie des houles

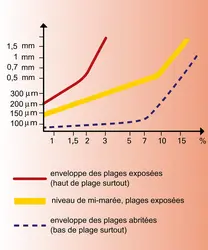

Lorsque, sans que la taille des sables en surface ait changé (un tel changement ne peut survenir qu'après une importante modification de profil qui a abouti au départ de toute une fraction granulométrique), l'énergie des houles se transforme, la pente, au niveau battu par les vagues, se modifie pour s'adapter aux nouvelles conditions. Les modalités du changement de pente rendent compte d'un certain nombre d'irrégularités rencontrées sur les plages.

Mécanisme de l'engraissement

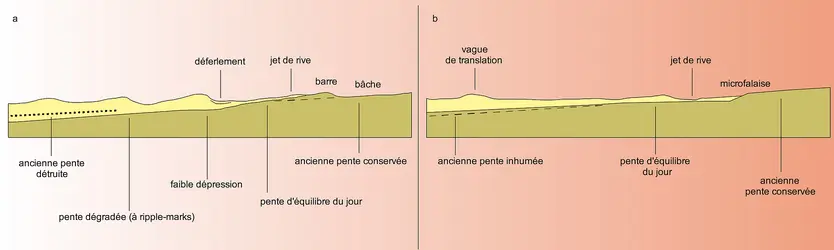

Si, après une période où l'influence dominante de la nappe de retrait a façonné une pente faible, le retour au calme rend la prédominance au jet de rive (vagues constructives), un régime de sable montant s'établit. Il s'agit en général de houles qui restent d'oscillation jusqu'au trait de côte instantané, et par conséquent le mouvement du sable dans la partie submergée de la plage est un va-et-vient sans transport net appréciable dans aucun des deux sens. Sous le jet de rive, au contraire, il y a un transport qui n'est pas compensé par la nappe de retrait. L'amas du sable dans la zone atteinte par le jet de rive crée là, tout le long de la plage, un léger relief, qui a pour contrepartie un léger abaissement du niveau du sable sous le déferlement.

À l'étale de haute ou de basse mer – et le long des mers sans marée –, cette accumulation de sable peut atteindre un certain volume, par la prolongation de l'action au même niveau. Elle est alors bordée par deux dépressions, l'une en arrière, là où les vagues ne parviennent pas et où la pente antérieure est conservée, l'autre en avant, qui a fourni, sous le déferlement, le sable qui a monté. On qualifie de barre d'estran la construction sableuse, et de bâche la dépression située en arrière.

À marée montante, la barre progresse vers le haut de plage : le jet de rive porte en effet de plus en plus haut. La zone d'ablation située sous le déferlement monte en même temps. La barre est donc détruite sur son flanc aval pendant qu'elle se rehausse sur son flanc amont et au sommet. Elle ne se stabilise en position qu'à marée haute, en atteignant le haut de plage. Son volume est alors devenu important, à cause de l'action prolongée des vagues, et une tranche de sable de même volume a été enlevée sur toute la surface de la plage, qui a servi tour à tour de lieu de déferlement.

Si la différence entre la pente initiale et celle qu'engendrent les houles du jour est assez faible pour pouvoir être entièrement exploitée en une seule marée, la pente façonnée au cours de la marée montante – et qui est visible à la basse mer suivante – est une pente constante, qui ne changera plus tant que les conditions de houle resteront les mêmes. Mais, le plus souvent, la capacité de transport n'est pas telle qu'une quantité suffisante de sable puisse être enlevée en bas de plage et transportée vers le haut de plage en un temps aussi limité. La nouvelle pente qui se forme en contrebas est alors loin de correspondre au nouvel équilibre : elle est intermédiaire entre l'ancienne pente et la nouvelle, qui n'est encore réalisée que sur le flanc aval de la barre. Ce n'est qu'après plusieurs cycles de marée, si le même temps se maintient, que l'équilibre nouveau sera atteint sur tout le profil.

À marée descendante, si les vagues restent constructives en permanence, elles tendent à construire successivement, l'une contre l'autre, une multitude de flancs aval de barres, qui aboutiront à élever toute la surface du haut de plage, aux dépens chaque fois de la partie de la plage qui se trouve sous le déferlement. La dépression située sous celui-ci migre donc vers le bas de plage, où elle formera trappe à sédiments et attirera les sables de l'avant-côte. Lorsque, après plusieurs répétitions de ce processus, il ne restera plus de sables fins en bas de plage, apparaîtront les matériaux plus grossiers sous-jacents, dont la pente est très faible, parce qu'ils ne sont remaniés, eux, que lors des très grosses tempêtes au cours desquelles tous les éléments fins ont fui vers l'avant-côte. Une partie des cas où la plage est concave est due à l'exhumation, tout en bas, de ces témoins des tempêtes décennales ou centennales.

Les barres de haute mer construites à chaque marée sont échelonnées sur l'estran en période de déchet (diminution du marnage entre la vive-eau et la morte-eau) et les couples barre-bâche rendent le profil d'ensemble assez irrégulier. En période de revif (augmentation du marnage entre morte-eau et vive-eau), au contraire, les barres anciennes sont repoussées et, au terme de la période, à la vive-eau, toute la masse des barres construites pendant la quinzaine précédente peut être rassemblée en une seule accumulation, en haut d'estran.

La construction et la migration des barres exigent toutefois, non pas une mer calme, mais des houles constructives assez développées. Si la mer s'accalmit après la construction d'une barre, celle-ci peut rester en place longtemps. Elle se dégrade alors lentement et le profil réel qui résulte de la coexistence de deux pentes différentes séparées par une barre dégradée n'a rien d'un profil d'équilibre, même s'il se maintient longtemps. Il arrive aussi qu'une barre soit trop volumineuse pour que la mer montante puisse la repousser tout entière ; elle est alors submergée, son profil est surbaissé par les houles d'oscillation de l'avant-côte et, à la marée suivante, elle forme un obstacle à la montée de la barre du jour, qui vient s'ajouter à elle. Ce processus cumulatif peut conduire à la formation de barres considérables, presque immobilisées sur l'estran, qui ne cheminent que très lentement vers le haut de plage.

Mécanisme du démaigrissement

Si, après une période où la plage a pris une pente assez forte par engraissements successifs, les caractéristiques de la houle et du vent deviennent telles que la nappe de retrait retrouve la prépondérance, les vagues destructives engendrent un régime de sable descendant. À l'étale – et dans les mers sans marée –, la nappe de retrait érode longtemps au même niveau. L'abaissement du niveau du sable affecte la partie du versant qui est battue par les vagues, alors que le haut du versant, hors de leur portée, reste intact : au contact des deux zones se forme une microfalaise plus ou moins escarpée.

À marée montante, l'ensemble du système se propage vers le haut du versant : la microfalaise recule aussi vite que monte le niveau de la mer, mais les vagues ne sont pas forcément capables d'évacuer vers la partie submergée du versant (plus précisément vers la barre d'avant-côte qui est un peu au large du déferlement et monte avec lui) tout le sable qui est fourni par cette érosion. Aussi la pente d'équilibre qui correspond aux houles du moment n'est que rarement atteinte sur toute la longueur du profil dès la première marée qui suit le changement de temps, car la capacité de transport de la nappe de retrait est généralement insuffisante (sauf dans le cas où la nouvelle pente diffère peu de l'ancienne) pour assurer l'évacuation de telles masses de sable. La première marée se borne donc, le plus souvent, à dégrader le profil antérieur en enlevant une couche de sable sur toute la hauteur de la plage.

À marée descendante, il se forme successivement une infinité de petites falaises entaillées dans la pente qui résultait du début d'évolution antérieur. Le lieu de ces falaises successives est une pente à peu près régulière, plus forte que l'ancienne. En contrebas, la nappe de retrait accentue encore peu à peu, par coups de rabot successifs, la pente du sédiment, tandis que l'altitude à laquelle s'effectue le déferlement s'abaisse progressivement, reportant la barre d'avant-côte de plus en plus bas. En bas d' estran, le sable en provenance du haut vient recouvrir le platier rocheux ou les sédiments grossiers que l'engraissement antérieur avait découverts. La pente façonnée dans les sédiments meubles se raccorde avec ce bas d'estran en très faible pente par un escarpement construit, dont la pente est celle de l'écroulement sous l'eau des matériaux de la plage.

Effets de la répartition saisonnière des houles

Les types de houle ne sont pas répartis dans le temps de façon aléatoire : sous la plupart des climats, il existe une saison où dominent les vagues constructives, une autre où dominent les vagues destructives, de sorte que les variations du profil des plages sont plus ou moins étroitement liées aux saisons. Sous les climats tempérés de l'Europe occidentale, ce lien n'est pas très rigoureux, à cause de l'irrégularité des vents. Les démaigrissements hivernaux des plages, qui atteignent souvent leur maximum en janvier et février, sont donc entrecoupés de phases plus ou moins longues d'engraissement, qui ont pour effet d'empêcher ces démaigrissements d'atteindre les profils d'équilibre nettement surbaissés vers lesquels ils tendent. Le surbaissement du profil, quand il atteint son parfait développement, a pour résultat un recul frontal du haut de plage tel qu'avec des marnages du type de ceux qui affectent les côtes de la Manche la côte devrait, là où elle ne s'adosse pas à une falaise, reculer en hiver de plusieurs dizaines de mètres si les vagues destructives se produisaient tout au long de l'hiver. Il n'en est généralement rien, parce que les périodes de mauvais temps ne sont pas assez soutenues. Ailleurs, sur les côtes américaines du Pacifique, par exemple, le recul frontal annuel est un fait constant – et souvent important – qui n'entraîne d'ailleurs que peu de dégâts, parce qu'il est prévu.

En été, normalement, il y a au contraire engraissement de la plage, accrétion frontale, les diverses barres venant tour à tour rejoindre le haut de plage et y construire une berme. Dans les mers à faible marée, les barres successives qui s'accolent ainsi atteignent des altitudes très voisines, et la berme est à peu près horizontale. Dans les mers à forte marée, les barres sont d'inégales hauteurs et la berme est irrégulière.

La constatation de ce rythme saisonnier habituel a conduit à parler d'un cycle annuel du profil d'équilibre des plages. Il est vrai que, dans certaines régions aux saisons nettement contrastées, ce cycle a une réalité. Mais, dans les pays tempérés d'Europe occidentale, un tel cycle n'existe que si l'on considère les moyennes d'un grand nombre d'années : dans le détail, il n'y a pratiquement aucune année où l'hiver ait constamment démaigri, puis l'été constamment engraissé. On peut voir des démaigrissements catastrophiques se produire en juin et durer tout l'été, des engraissements importants survenir en février ou mars. De plus, les phases d'engraissement et de démaigrissement ne sont pas concomitantes entre plages, même voisines, parce que les vents locaux jouent un grand rôle dans le caractère constructif ou destructif des houles ; sur un littoral découpé, un même vent peut avoir des effets opposés en deux endroits voisins.

Il résulte de l'extrême variabilité des conditions climatiques locales, d'une année sur l'autre et d'un lieu sur l'autre, que toute prévision précise des modifications du profil est impossible aux latitudes moyennes. Ce qu'il est possible de dire, par contre, c'est que, si à l'occasion de telle marée de vive-eau on observe simultanément une houle longue et vigoureuse de telle direction et des vents locaux qui la forcent vers la côte, un démaigrissement considérable se produira certainement dans telle partie de telle plage. On peut aussi, statistiquement, prévoir qu'à la suite de telle modification du milieu la conséquence sera, à un terme qui ne peut être défini (mais dépend de la répartition des houles décennales, centennales, etc.), la destruction de tel élément du paysage naturel ou artificiel.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Pierre PINOT : professeur à l'université de Bretagne-Occidentale, Brest

Classification

Médias

Autres références

-

ACCUMULATIONS (géologie) - Accumulations marines

- Écrit par Jean-Pierre PINOT

- 7 917 mots

- 26 médias

...des sédiments littoraux sont réglés par le rapport qui existe, du point de vue de la compétence et de celui de la direction, entre le jet de rive, ou translation de l'eau vers le haut de la plage au moment de l'arrivée de la vague, et le retrait, ou ruissellement en nappe de cette même... -

CÔTES, géomorphologie et géographie

- Écrit par Jean-Pierre PINOT

- 6 700 mots

- 13 médias

L'avant-côte, au sens strict, désigne la bande où se déposent les sédiments littoraux :devant une plage de sable, c'est la région sur laquelle s'étendent, vers le bas, les mouvements migratoires alternatifs qui caractérisent la dynamique des plages de sable (selon l'état de la... -

ÉROSION DU LITTORAL

- Écrit par Ywenn DE LA TORRE et Éric PALVADEAU

- 3 917 mots

- 6 médias

La morphologie desplages et des cordons dunaires et son évolution sont principalement gouvernées par les phénomènes de tempêtes au cours desquels les transports sédimentaires (marins et éoliens) sont les plus importants. La forme d’érosion caractéristique d’un cordon dunaire est la falaise d’érosion.... -

LITTORAL MARITIME

- Écrit par Jean-Marie PÉRÈS

- 2 229 mots

- 2 médias

...épisodique par les vagues ou les embruns ou à une immersion de courte durée par les pleines mers d'équinoxe ; bien entendu, sur les côtes occupées par des plages de sable ou de vase, la rétention d'eau par le sédiment crée des conditions particulières, et l'amplitude verticale de la zone où les organismes... - Afficher les 7 références

Voir aussi

- NAPPE PHRÉATIQUE

- PROFIL D'ÉQUILIBRE

- COMPÉTENCE, hydrologie

- HOULE

- ESTRAN

- CROISSANT DE PLAGE

- ACCUMULATIONS MARINES

- ÉROSION & SÉDIMENTATION LITTORALES

- VAGUES

- RETRAIT, océanographie

- RIDES DE PLAGE

- RIVE JET DE

- BÂCHE, géomorphologie

- BERME

- STRATIFICATION ENTRECROISÉE

- ARRACHEMENT COURANT D'

- RIPPLE MARKS

- DÉFERLEMENT

- CAPACITÉ, hydrologie