PLATON (env. 428-env. 347 av. J.-C.)

Article modifié le

Les Dialogues

La transmission du texte

L'histoire du texte de Platon est liée à celle du platonisme, faite d'une suite de renaissances : celles, d'abord, de l'Académie, sauvée du déclin chaque fois que fut éprouvé le besoin de retourner aux Dialogues pour y puiser un nouvel élan. Des lectures diverses et même opposées − sceptiques et probabilistes, ou à l'inverse mystiques et dogmatiques −sont avancées tour à tour, mais ce sont d'abord des lectures qui doivent s'appuyer sur des textes bien établis. La renaissance byzantine, œuvre du patriarche Photius, grand personnage et grand érudit, prend, au ixe siècle, le relais, suivie au xve siècle de l'italienne et enfin de la française : une fois imprimé, le texte des Dialogues ne risque plus de se perdre. Avec cette autre renaissance du platonisme qu'est l'idéalisme allemand commence une nouvelle histoire, celle de la critique philologique et philosophique des Dialogues.

Après la mort de Platon, l'Académie, outre la publication des œuvres posthumes, Les Lois et le fragment du Critias, continua à assurer la reproduction et la diffusion des Dialogues dans le monde grec. Devaient exister alors des manuscrits soignés, d'autres remplis de fautes grossières, d'autres encore corrigés arbitrairement : le problème de l'établissement correct du texte se pose dès l'Antiquité. La découverte de fragments de papyrus de qualité médiocre le confirme, et atteste l'excellence des manuscrits médiévaux grâce auxquels nous lisons Platon. Les deux principaux datent de la fin du ixe siècle ; le plus ancien est le Parisinus 807, conservé à la Bibliothèque nationale de Paris ; le Bodleianus 39, légèrement postérieur, est conservé à la Bodleian Library d'Oxford. L'ancêtre de nos manuscrits est sans doute une copie du vie siècle en usage dans les milieux néoplatoniciens, archétype lui-même copié du Livre du patriarche, sans doute l'exemplaire ancien que possédait Photius et qu'il avait annoté et corrigé. Nos manuscrits reproduisent, avec quelques variantes, le classement des Dialogues en neuf tétralogies devenu canonique à la fin de l'Antiquité (Proclus dispose d'une édition de ce genre). Attribué à Thrasylle, ce groupement reprend celui établi par l'académicien Dercyllidès pour l'édition d'Atticus (l'ami de Cicéron) qui elle-même était un remaniement de la grande édition alexandrine. C'est en effet au iiie siècle avant J.-C. que l'œuvre de Platon rencontre un éditeur digne d'elle, Aristophane de Byzance (vers 257-180) ; il a permis aux âges suivants de lire un texte établi avec discernement et prudence. L'édition alexandrine héritait elle-même de travaux antérieurs : les sous-titres donnés aux Dialogues ne sont pas de son fait (Aristote, citant le Phédon, renvoie au dialogue « De l'âme »), et entre le ive et le début du iie siècle sont proposés des modes de classement obéissant tantôt à des critères formels tantôt à des considérations de méthode ou de contenu. Aristophane choisit de constituer des trilogies, suivant en cela deux indications de Platon qui annonce un Politique et un Philosophe au début du Sophiste, un Critias et un Hermocrate au début du Timée (ni le Philosophe ni l'Hermocrate ne furent écrits, et le Critias resta inachevé) ; mais, moins doctrinaire que ne le sera Thrasylle, il laisse nombre de Dialogues « hors classement ».

En raison de la ferveur dont Platon fut l'objet de la part des écoles néoplatoniciennes et des chrétiens influencés par leur doctrine, et aussi de la violente querelle qui divisa, pendant des siècles, Pères grecs partisans de Platon et Pères romains tenant pour Aristote, l'œuvre de Platon a bénéficié d'une transmission continue et, fait exceptionnel, nous est parvenue en totalité. La remarquable traduction latine de Marsile Ficin, parue à Florence en 1482, inaugure la transmission moderne des œuvres complètes. L'édition princeps du texte grec, due à Alde Manuce, paraît à Venise en 1513. Enfin, en 1578, Henri Estienne publie une édition capitale, qui dispose en deux colonnes sur une même page le texte grec et la traduction latine de Jean de Serres, chaque colonne étant divisée en cinq paragraphes notés de a à e. De là vient l'usage consistant à citer Platon d'après la pagination des trois tomes d'Estienne, suivie de la lettre du paragraphe. L'étude scientifique du texte remonte à la grande collation de Bekker qui, grâce aux rafles effectuées par Napoléon dans les bibliothèques d'Europe, put consulter soixante-dix-sept manuscrits.

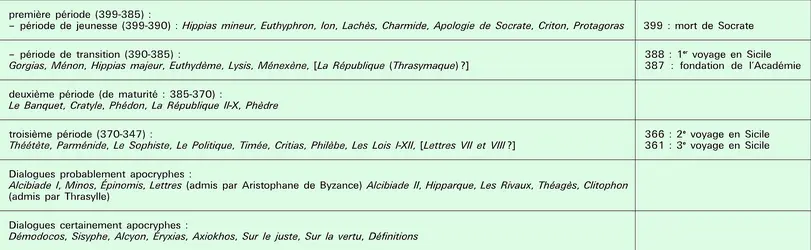

Authenticité et chronologie

Pour arriver au chiffre sacré de trente-six Dialogues (9 × 4), le classement de Thrasylle devait admettre des œuvres exclues ou suspectées par les Anciens eux-mêmes, pourtant moins soucieux que nous d'authenticité. Un auditeur de Platon comme Philippe d'Oponte ne se croyait, en effet, sûrement pas faussaire quand il ajoutait l'Epinomis aux douze livres des Lois : il ne faisait que transmettre l'enseignement du maître − ou ce qu'il en avait compris. L'édition alexandrine admettait déjà l'Alcibiade I, le Minos, l'Epinomis, et toutes les Lettres. Dans le classement de Thrasylle figurent sous le nom de Platon, outre ceux-ci, l'Alcibiade II, l'Hipparque, Les Rivaux, le Théagès et le Clitophon. Tous sont à présent tenus pour apocryphes par les spécialistes raisonnables. Car au cours du xixe siècle chacun des Dialogues a trouvé un philologue pour l'admettre ou le refuser. On s'accorde communément à présent sur vingt-six Dialogues. L'Alcibiade I n'a plus que quelques partisans (son caractère scolaire devrait pourtant suffire à le disqualifier). Après un combat furieux, l'Hippias majeur a été réhabilité ; à l'exception des Lettres III, VII et VIII, les Lettres sont rejetées en majorité.

Les successeurs de Platon et ses éditeurs antiques cherchèrent plus à constituer, tant bien que mal, un système qu'à restituer les étapes de sa pensée. C'est encore la perspective de Schleiermacher, qui, voyant dans le Phèdre le germe de ce qui s'exposera méthodiquement par la suite, le fait figurer (1807) en tête de sa traduction allemande des œuvres complètes. Son hypothèse est contestée en 1839 par K. F. Hermann, le premier à s'intéresser au développement chronologique sans abandonner toutefois le préjugé du système, ce qui le conduit à un ordre encore plus arbitraire. Le délire prend fin lorsque l'Écossais L. Campbell découvre en 1867 un critère objectif : les particularités involontaires du langage (formes syntactiques, hiatus, particules, etc.) et leurs variations au cours du temps ; cela lui permet d'étayer l'hypothèse de périodes de rédaction. Indépendamment, le philologue allemand Dittenberger met au point en 1881 une méthode stylistique et statistique, perfectionnée à l'excès par la stylométrie du Polonais Lutoslawski (1897). Les travaux informatiques poursuivis par L. Brandwood (1975), combinés à l'étude des allusions historiques contenues dans les Dialogues, achèvent de donner une base solide à une division en trois périodes, la première subdivisée en deux.

Platon n'aurait rien écrit avant la mort de Socrate, bien qu'une anecdote rapportée par Diogène montre Socrate s'écriant à la lecture par Platon du Lysis : « Que d'inventions fait à mon sujet ce jeune homme ! » ; en fait, nous n'en savons rien. Autre point épineux : l'ordre des Dialogues à l'intérieur de chaque période est, sauf indication explicite de Platon, laissé à l'appréciation des interprètes. Ce qui complique encore les choses est que Platon devait retravailler ses œuvres, à des époques différentes et peut-être éloignées : on aurait découvert une tablette de cire où les huit premiers mots de La République étaient disposés dans tous les ordres possibles, et l'auteur anonyme d'un commentaire sur Théétète avait connaissance de deux prologues différents. Il semble que le Livre I de La Républiqueait d'abord été un dialogue séparé, Thrasymaque. Cela ôte tout fondement à certains arguments discutant l'authenticité : écarter Hippias majeur sous prétexte que, dialogue de jeunesse, on y trouve déjà la « théorie des idées », ne tient pas compte d'un possible remaniement. La prudence est de rigueur en toutes ces matières.

Les doctrines non écrites

La recherche d'un platonisme cohérent s'accommode mal de la forme dialoguée, que beaucoup s'accordent, avec Hegel, à trouver « gênante ». Certains interprètes (Trendelenburg, Stenzel, Robin) se sont tournés vers des témoignages d' Aristote se rapportant à un enseignement oral de Platon, dans l'espoir qu'ils contiendraient le système cherché. On s'est d'abord contenté de penser que Platon professait à la fin de sa vie des thèses difficiles réservées aux disciples, l'étude de ce platonisme scolaire ne devant cependant ni remplacer celle des œuvres écrites ni même être mise sur le même plan qu'elles. À partir de 1959, deux professeurs de Tübingen, K. Gaiser et H. J. Krämer, vont beaucoup plus loin : les Dialogues, destinées au grand public, constitueraient « le plus bas degré du travail de formation de l'Académie ». Dès la fondation de son école, Platon aurait mené parallèlement une activité protreptique et exotérique dans ses Dialogues, et un enseignement oral ésotérique et systématique. Comment, pourtant, reconstituer une doctrine dont la caractéristique essentielle serait justement d'être orale et secrète ? En s'appuyant sur quelques textes d'Aristote (en fait, un seul mentionne des « doctrines non écrites »), de ses commentateurs, et sur une anecdote d'Aristoxène de Tarente relatant la déception d'auditeurs venus écouter une leçon de Platon sur le bien. On invoque également les textes de Platon condamnant l'écriture (le Phèdreet la Lettre VII) ou renvoyant à plus tard une définition qui ne viendra pas. À partir d'une base textuelle dont certains (Tigerstedt, et déjà Cherniss) ont montré la fragilité, l'école de Tübingen s'emploie à reconstituer une métaphysique hiérarchique. De l'un et de la dyade indéfinis, assimilables au couple un-multiple des présocratiques, ou à la cause formelle et à la cause matérielle d'Aristote, découle une structure à trois niveaux : le monde intelligible contenant les Idées-Nombres ou Nombres idéaux, les êtres intermédiaires (entités mathématiques et âmes), et le monde sensible constitué à partir des quatre éléments associés aux quatre polyèdres réguliers. Principes des Idées, elles-mêmes causes de tout le reste, l'un et la dyade seraient ces principes universels introuvables dans les Dialogues.

On n'a pas manqué de dénoncer le cercle vicieux consistant à vouloir expliquer certaines affirmations d'Aristote jugées inconciliables avec les œuvres écrites en émettant l'hypothèse d'une doctrine dont l'existence et le contenu n'ont pour preuve décisive que ces mêmes textes d'Aristote. A aussi été dénoncée une interprétation « inflationniste » des textes : là où Aristoxène parle d'une leçon sur le bien, on voit une allusion à un cours entier ; là où Platon distingue entre discours écrit, figé et stérile, et dialogue vivant, on substitue une distinction entre écriture et oralité. Or, pour Platon, un écrit, lu ou récité, reste un écrit, et une parole vivante, une fois inscrite, reste vivante puisqu'elle continue à vivre dans l'âme de celui qui la comprend. En admettant même que la condamnation de l'écrit frappe aussi les Dialogues, elle devrait s'appliquer plus encore à des leçons dogmatiques réduisant l'auditeur à la passivité. Face à ces objections, certains ont assoupli leur position et concèdent que le système caché affleure dans les œuvres écrites après la fondation de l'Académie. Mais c'est le postulat de l'entreprise qui est, en soi, discutable. La définition aristotélicienne de la philosophie comme science des premiers principes et des premières causes est tenue implicitement pour la définition de toute philosophie, celle de Platon comprise. On peut ainsi l'insérer dans une « histoire de l'esprit » allant sans rupture ni parricide des présocratiques aux néoplatoniciens. De cette histoire, Socrate est absent. L'hypothèse aboutit à la construction d'un platonisme sans Socrate, sans dialectique, sans ironie, et sans inspiration.

Une doctrine des principes attachée au nom de Platon a cependant bien existé, et elle a joué un rôle décisif dans l'élaboration du néoplatonisme. Seulement, il n'est pas nécessaire d'y voir le contenu secret d'un enseignement réservé à des initiés ; elle est due plus probablement au désir des successeurs immédiats, Speusippe et Xénocrate, de défendre leur maître contre les attaques de ceux, Aristote en tête, qui estimaient que tout philosophe digne de ce nom doit couronner son système par un principe ou un couple de principes. Ils leur ont, ce faisant, donné involontairement raison.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Monique DIXSAUT : professeur à l'université de Paris-I

Classification

Médias

Autres références

-

LE BANQUET, Platon - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 992 mots

- 1 média

Sans doute le plus connu des dialogues platoniciens, Le Banquet (Sumpósion) ou Sur l'amour, rédigé vers 375 avant notre ère – soit, comme La République, Le Phédon et Le Phédre, durant la période dite de la maturité de Platon (428 env.-347 env. av. J.-C.) – demeure un texte énigmatique....

-

PHÉDON, Platon - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 993 mots

- 1 média

-

PHÈDRE, Platon - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 918 mots

Écrit vers 370 avant J.-C., le Phèdre (Phaidros) marque le point culminant de la polémique (implicite) de Platon (428 env.-347 env. av. J.-C.) à l'égard d'Isocrate, l'auteur de Contre les sophistes (parmi lesquels il incluait les platoniciens) et fondateur d'une école de ...

-

LA RÉPUBLIQUE, Platon - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 822 mots

- 1 média

« J'étais descendu, hier, au Pirée avec Glaucon, fils d'Ariston » (ce dernier n'est autre que le père de Platon). Ainsi commence La Républiquede Platon (428 env.-347 env. av. J.-C.) – en grec Politeia, « Du régime politique », ou Peri dikaiou, « Sur la justice »...

-

THÉÉTÈTE, Platon - Fiche de lecture

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 1 122 mots

- 1 média

Probablement rendu public en 370 av. J.-C. (mais cette date n’est pas certaine), le Théétète occupe une place particulière dans l’œuvre de Platon. Consacré à une définition de la science, il inaugure ce que la plupart des commentateurs considèrent comme le troisième volet des dialogues...

-

ACADÉMIE ANTIQUE

- Écrit par Jean-Paul DUMONT

- 1 376 mots

- 1 média

-

ACTEUR

- Écrit par Dominique PAQUET

- 6 818 mots

- 1 média

...jetés. L'acteur sera pour la Grèce antique cet animal mimétique qui, grâce à la parole poétique, menace de contamination la cité. Contamination dont Platon pose les prémisses dans le dialogue du Ion : « Quand je déclame un passage qui émeut la pitié, dit Ion, le rhapsode d'Homère, mes yeux se remplissent... -

AFFECTIVITÉ

- Écrit par Marc RICHIR

- 12 231 mots

-

ÂGE DE LA TERRE

- Écrit par Pascal RICHET

- 5 145 mots

- 5 médias

...ou Zénon de Cittium (~335-~264), le premier stoïcien. La question la plus importante, celle de l’origine du monde, ne fut bien sûr pas laissée de côté. Dans la grandiose cosmologie de son dialogue le Timée, Platon affirma que le monde avait connu un début : il lui attribua comme auteur un démiurge... - Afficher les 170 références

Voir aussi

- IMMORTALITÉ

- ORDRE DU MONDE

- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE

- PARTICIPATION, philosophie

- OPINION, philosophie

- CHOSE-EN-SOI

- PROTAGORAS D'ABDÈRE (485-411 av. J.-C.)

- CAVERNE MYTHE DE LA

- SENSIBLE

- ANTIQUE PHILOSOPHIE

- DION DE SYRACUSE (409-354 av. J.-C.)

- DENYS II LE JEUNE, tyran de Syracuse (397-344 av. J.-C.)

- COSMOLOGIES, philosophie

- SAVOIR

- GRECQUE PHILOSOPHIE

- PRINCIPE

- MAÏEUTIQUE

- PLURALITÉ, philosophie

- INSTANT

- MULTIPLICITÉ, philosophie

- GENRE, logique

- IDÉES THÉORIE DES

- SIMULACRE

- PRÉSOCRATIQUES PHILOSOPHES

- SOPHISTES

- EXISTENCE, philosophie

- NON-CONTRADICTION

- PHILOSOPHIE POLITIQUE