PLURILINGUISME

Article modifié le

Langage et société

Comme les premiers bilinguismes sont contemporains des premières migrations et des premiers contacts entre populations parlant des langues différentes, on ne saurait dater précisément l'époque à laquelle ils remontent. En Afrique, bien des sociétés connaissent de tradition la pratique de deux ou de plusieurs langues, pour des raisons d'exogamie par exemple ou, plus généralement, pour des raisons de commerce. C'est dans notre tradition que celui qui parle une autre langue est considéré comme un barbare.

Bien plus près de nous dans le temps et dans l'espace, différents processus ont contribué à la formation de groupes humains bilingues et plurilingues de plus en plus nombreux : au premier plan, il faut citer la création des États et la centralisation qu'elle entraîne généralement, ainsi que la généralisation de la scolarisation et l'extension des réseaux de communication, surtout par les grands moyens de diffusion que sont la presse, la radio et la télévision. Dans l'histoire européenne, par exemple, le développement des États modernes est étroitement lié à l'idée de nation et, à travers elle, à celle de langue nationale, symbole et instrument d'une unité qui entraîne le plus souvent l'assimilation progressive des groupes linguistiques minoritaires. Les mutations entraînées par le développement industriel et les modes de vie, généralement urbains, que ce développement requiert, semblent avoir pour corrélat la disparition à terme ou, en tout cas, l'extrême affaiblissement de langues qui ne sont pas celles de pouvoirs industriels. C'est le cas en France du breton, de l'ensemble des langues d'oc aussi. Mais, même dans les cas où, contrairement à ce qui s'est passé en France, de telles langues, dites minoritaires, ont bénéficié de moyens constitutionnels dès la première moitié du xxe siècle, leur emploi tend à se restreindre. Il en va ainsi du gaélique d'Irlande et du frison dans le nord de la Hollande.

Dans les États fédératifs multinationaux tels que la Fédération de Russie ou la Suisse, l'enseignement fondamental est donné dans la langue traditionnelle du territoire, mais une deuxième langue est toujours enseignée dès le niveau primaire. Dans de tels cas, une des langues, celle de la capitale politique généralement, ou celle des régions offrant le plus d'emplois, tend à être privilégiée, principalement dans les domaines administratifs et scolaires. À l'extérieur de l'Europe, la colonisation des grands continents a conduit à des situations linguistiques de complexités diverses dont on trouve l'exemple aux États-Unis ou au Canada. Dans les pays coloniaux, la langue scolaire et administrative fut généralement la langue officielle d'État du pays colonisateur : en Côte-d'Ivoire, le français ; en Inde, l'anglais, qui reste aujourd'hui la langue d'information commune aux différents États de l'Union ; en Afrique noire de même, où la langue la plus répandue est encore l'anglais. Dans les pays nouvellement indépendants, de l'Amérique centrale à l'Afrique et à l'Asie, les langues parlées sont multiples ; la définition récente des États y interfère avec les situations locales, à cause de la définition des langues de la scolarisation, des langues officielles, voire d'une ou de plusieurs langues dites nationales, qui peuvent être différentes les unes des autres et alourdissent des situations souvent déjà complexes.

La connaissance des rapports entre langage et société s'est approfondie en même temps que se développait, depuis les années 1960, la sociolinguistique dont ils constituent l'objet. L'extension récente de ce domaine de l'étude du langage est liée aux mouvements de revendication nés de l'inégalité sociale, marquée et aggravée comme elle l'est généralement par la moindre connaissance, voire l'ignorance de la forme normalisée de la langue (standard) dont dépendent résultats scolaires et succès social. On admet aujourd'hui que de telles situations linguistiques complexes sont la règle plutôt que l'exception, qu'il s'agisse de celle des Noirs aux États-Unis, des différents groupes d'immigrés que l'on rencontre un peu partout dans le monde actuellement ou des minorités régionales en Europe et ailleurs.

Plurilinguisme et fonctions sociales des langues

Quand deux ou plusieurs langues, ou variétés de langues, sont parlées dans une population, la répartition des fonctions entre les langues est généralement stable et elle intervient elles-même comme un facteur de stabilité de la situation aussi longtemps que ces fonctions ne sont pas remises en question par l'évolution technique et culturelle de la société. Ainsi, en Inde, à la frontière du Maharashtra et du Karnataka, quatre langues sont en contact depuis des siècles, dans des rapports qui s'expliquent par la séparation marquée entre vie publique et vie privée.

Un certain nombre de tentatives ont été faites pour répertorier les fonctions remplies, dans des situations plurilingues, par les différentes langues en présence. Ces inventaires varient selon les sociétés considérées, les principales fonctions sociales du langage ayant trait à la sphère d'activité (la famille, l'église, l'école, l'occupation professionnelle), au moyen de communication employé (la presse, la correspondance privée, le sermon), au style, au type de sujet abordé, à la distance interpersonnelle (l'existence ou non d'une intimité). Le modèle de la distribution le plus simple est celui de la diglossie : la répartition des langues se fait entre deux variétés d'une même langue : l'une écrite et presque exclusivement réservée aux fonctions sociales liées à l'écriture – littérature, enseignement, liturgie, certaines cérémonies formelles –, l'autre non écrite, employée couramment dans la vie quotidienne par l'ensemble de la population. Ce fut le cas, par exemple, de l'arabe coranique en face des différentes variétés d'arabe parlé. Appliqué d'abord à de telles situations, l'emploi de la notion de diglossie est aujourd'hui plus général, quelle que soit la situation de contact.

La stabilité des langues est directement tributaire des fonctions qu'elles remplissent. Ainsi, les formes employées pour l'écriture sont plus stables que les formes parlées ; elles sont l'objet de pressions conservatrices importantes, surtout quand les textes qui les emploient ont un caractère sacré ou religieux (le Coran, par exemple). Quand, de plus, elles ont servi une tradition littéraire importante, elles tendent à se confondre avec cette tradition elle-même et à être vénérées autant qu'elle. De nos jours, de nombreuses sociétés confient une partie de leur rôle éducatif à des textes écrits. Mais, quand une langue est exclue de certaines fonctions génératrices de prestige, tel l'emploi officiel dans les affaires de gouvernement, elle se trouve dévalorisée et n'oppose plus d'obstacle important à son étiolement.

La diglossie peut alors constituer une étape transitoire entre deux états d'unilinguisme, comme cela a pu être observé dans certaines régions bilingues, utilisant le hongrois et l'allemand en Autriche, ou le gaélique et l'anglais en Écosse ; là, en l'espace de trois à cinq générations, la langue d'origine locale a été abandonnée au profit de la langue d'État. De manière plus générale, on constate que l'affaiblissement des langues régionales en Europe se conforme à un certain modèle à l'intérieur duquel opèrent deux oppositions qui additionnent leurs effets, entre d'une part générations âgées et plus jeunes, et d'autre part entre milieux et modes de vie ruraux et urbains. C'est le cas de bien des contrées en France où des langues régionales sont en voie de disparition, malgré leurs traditions littéraires et culturelles ; elles ne sont plus employées que par les vieux à la campagne. Des expériences qui tendent à l'instauration d'un « bilinguisme de masse », comme on le voit aujourd'hui en Catalogne, vont-elles contrecarrer un tel type d'évolution ? Il est trop tôt pour le dire. Les corrélations sont ici quelque peu différentes : l'unilinguisme castillan, celui des immigrés des régions pauvres du Sud de l'Espagne, est circonscrit à des zones urbaines assez délimitées, le bilinguisme catalan-castillan est quasi général parmi les adultes d'origine catalanophone. C'est dire que la plus grande résistance est offerte par le castillan qui, à l'échelle de l'État et de sa capitale politique, bénéficie d'un statut de pouvoir.

Les possibilités du schéma diglossique, même adapté en termes de tri- ou de quadriglossie, peuvent s'avérer insuffisantes face à la complexité de situations où le découpage social n'est pas produit par la définition des États politiques, par l'industrialisation, ses classes sociales et les dialectes qui les caractérisent. Un exemple parmi bien d'autres est celui de la basse Casamance (sud du Sénégal) où la population est composée d'une mosaïque d'ethnies, chacune ayant sa langue propre mais non pas un lieu particulier d'habitat, l'espace social de l'habitat étant pluriethnique. Dix langues sont parlées, certaines avec des fonctions similaires, d'autres avec des fonctions spécifiques ; chaque locuteur dispose ainsi d'un répertoire premier qui comprend la langue propre à son ethnie, la langue de ses débuts dans l'apprentissage de la parole, la langue courante des usages quotidiens, langues qui ne coïncident pas nécessairement, et un répertoire de langues secondes qui remplissent les fonctions d'intégration régionale (communication interethnique), nationale, religieuse, etc., où apparaissent d'autres langues encore que dans le répertoire premier.

Plurilinguisme, normes du groupe et valorisation des langues

L'ordre d'apprentissage des langues, l'âge où elles sont acquises, l'étendue de la connaissance éventuelle de la langue écrite sont généralement déterminés chez chacun par la société à laquelle il appartient. La répartition prévalente de l'emploi des langues en présence entraîne une mise en hiérarchie mais aussi des jugements qui affectent leurs pratiques, le bi- ou le plurilinguisme, l'alternance, les interférences. Par exemple, au Canada, un accent franco-anglais dans l'emploi de l'anglais peut dans certains cas gêner la promotion sociale, alors qu'aux États-Unis il peut la favoriser.

Une langue peut faire naître chez ceux qui la parlent des sentiments de fidélité comparables aux sentiments qu'évoque l'idée de patrie ou celle de nation. Ils conçoivent leur langue comme une totalité, en opposition avec les autres langues, et lui accordent une position élevée dans une échelle des valeurs, une position qui demande à être « défendue ». La langue devient un symbole et une cause. À cet égard, la forme écrite peut apparaître comme particulièrement précieuse. Cette représentation idéale des langues et les retentissements émotionnels qu'elle peut provoquer caractérisent la civilisation occidentale, à l'histoire de laquelle elle est profondément liée. Les pays dont on dit qu'ils sont en voie de développement tendent à s'en inspirer. Il est certain que les situations d'assimilation politique sensibilisent les groupes à ce qui fait leur originalité et en particulier aux qualités propres de leur langue, qui peut alors devenir le symbole et de l'appartenance au groupe et de l'intégrité de celui-ci. Mais, en Europe, les mobilisations que le déclin des emplois d'une « langue minorée » a pu entraîner sont généralement intervenues tardivement, à un moment où cette langue tendait à disparaître dans sa fonction de première langue des enfants. De plus, comme l'illustre l'irrédentisme linguistique du gaélique en Irlande, il ne suffit pas, comme on a longtemps pu l'espérer, qu'une langue soit reconnue et enseignée pour être pratiquée. Il ne suffit pas non plus de normaliser la pratique d'une langue, comme ce fut le cas pour le français au Québec, de prendre des mesures locales qui protègent ceux qui la parlent contre la discrimination économique, pour que soit remis en question un rapport de forces aussi défavorable à cette langue que peut l'être celui qu'offre le continent nord-américain, où elle se trouve face à l'anglais.

Cependant, les décisions humaines interviennent constamment dans la façon dont une langue, en se substituant à une ou plusieurs autres, devient langue commune. La prédominance du français en France fut assurée non seulement par l'édit de Villers-Cotterêts (1539) qui en fit la langue de la juridiction, par la Révolution qui en fit la « langue nationale », mais aussi par la politique scolaire de Jules Ferry et le service militaire obligatoire. Dans le mouvement de construction de l'État israélien, les efforts accomplis pour favoriser l'extension de l'hébreu moderne, parlé au départ par une minorité d'individus et qui n'était la langue première d'aucun d'entre eux, ont été couronnés de succès. La valeur symbolique de l'hébreu contemporain est renforcée par sa fonction dans l'unification d'une population qu'une immigration incessante de personnes d'origines linguistiques diverses peut sembler menacer d'un chaos plurilingue. Il est probable que, dans ce cas particulier, l'extension de la langue bénéficie d'un atout linguistique : la forme de tous les verbes et de la grande majorité des noms est fondée sur un nombre relativement limité de racines (quelque 3 000 dans un dictionnaire usuel). À l'intérieur d'un tel lexique, les arrangements phonologiques sont exploités au maximum et l'intégration phonologique des emprunts est difficile, du fait de l'homonymie souvent inévitable avec les formes qui existent déjà.

Plus généralement, la capacité d'un groupe de langue minoritaire à conserver sa langue, en dépit de la pression d'une autre langue, ne dépend pas de la structure de la langue première. Il est certain que, dans un monde industrialisé où la diffusion d'une langue dépend de moyens techniques coûteux (impression de textes et en particulier de manuels scolaires, émissions radiophoniques et télévisées), les petits groupes linguistiques sont désavantagés. Mais nous savons aussi que même de très grands groupes finissent par céder le terrain de leur langue : on le voit avec les langues d'oc en France.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Penelope GARDNER-CHLOROS : chercheur au C.N.R.S., professeur à l'université Louis-Pasteur, Strasbourg

- Andrée TABOURET-KELLER : professeur à l'université Louis-Pasteur, Strasbourg

Classification

Autres références

-

BILINGUISME INDIVIDUEL

- Écrit par François GROSJEAN

- 4 284 mots

De nombreux facteurs favorisent le bilinguisme tels que le contact de langues à l'intérieur d'un pays ou d'une région, la nécessité d'utiliser une langue de communication (lingua franca) en plus d'une langue première, la présence d'une langue parlée différente de la langue écrite...

-

BELGIQUE - Géographie

- Écrit par Christian VANDERMOTTEN

- 6 706 mots

- 6 médias

Environ60 % des Belges sont néerlandophones ; ceux-ci sont localisés dans le nord du pays. Les 40 % de francophones se trouvent dans le sud du pays et à Bruxelles. La très grande majorité – de l'ordre des neuf dixièmes – de la population bruxelloise utilise le français, du moins dans ses contacts administratifs,... -

CANADA - Espace et société

- Écrit par Anne GILBERT

- 12 676 mots

- 5 médias

On compte plus de six cents Premières Nations au Canada et plus desoixante-dix langues autochtones. Il est commun de les regrouper selon les territoires qu’ils occupaient au moment de l’arrivée des premiers Européens : peuples autochtones des forêts de l’Est, des plaines, du plateau, de la côte nord-ouest,... -

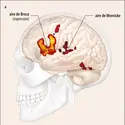

CERVEAU ET BILINGUISME

- Écrit par Jean-Marie ANNONI

- 804 mots

- 1 média

On sait, depuis les découvertes de Paul Broca en 1861 et de Carl Wernicke en 1874, et des recherches successives, que le système langagier chez le droitier monolingue repose essentiellement sur un réseau fronto-temporo-pariétal gauche. Ce constat est vrai pour plus de 90 p. 100 des sujets droitiers...

-

FRANCE (Arts et culture) - La langue française

- Écrit par Gérald ANTOINE , Jean-Claude CHEVALIER , Loïc DEPECKER et Françoise HELGORSKY

- 15 704 mots

- 2 médias

...de l'Institut national d'études démographiques (I.N.E.D.) a montré que les habitants du territoire national sont soumis, peu ou prou, à l'influence de 470 langues non françaises, langues régionales ou langues étrangères. Des cours spéciaux sont prévus pour les nouveaux arrivants et des cours de rattrapage... - Afficher les 10 références

Voir aussi

- TRAIT DISTINCTIF, phonologie

- LINGUISTIQUE QUESTION

- LANGUES ÉVOLUTION DES

- LEXICOLOGIE

- LEXIQUE

- BILINGUISME

- MONÈME

- COMMUNICATION VERBALE

- ÉCRIT CODE, linguistique

- BRETON, langue

- SOCIOLINGUISTIQUE

- PSYCHOLINGUISTIQUE

- PIDGIN

- LANGAGE & SOCIÉTÉ

- DIGLOSSIE

- CONTACT DES LANGUES

- INTERFÉRENCE LINGUISTIQUE

- EMPRUNT, linguistique