ÉNERGIE POLITIQUES DE L'

Article modifié le

L'action internationale : le cas de l'Europe

L'action internationale a d'abord pour objet d'accompagner à l'étranger les entreprises énergétiques nationales. Cette action est indispensable dans des secteurs aussi stratégiques et politiques que le pétrole, le gaz naturel, l'énergie nucléaire, les grands équipements. Aujourd'hui, dans le cas de l'U.E., l'action internationale est en outre focalisée sur deux pôles : l'Europe elle-même et les négociations internationales sur le changement climatique. Pour l'Europe, il s'agit des discussions sur la libéralisation des marchés du gaz naturel et de l'électricité, de la finalisation des objectifs européens en matière de réduction des émissions, d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables ; il y a enfin les discussions sur la prolongation du marché européen des permis d'émissions. Au niveau international, l'enjeu majeur est la mise en place de « l'après-Kyōto », c'est-à-dire la négociation d'un nouveau traité international pour prendre la suite du protocole de Kyōto, avec le souci de continuer la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une négociation longue et difficile, avec l'idée de pouvoir y associer les États-Unis, l'Inde et la Chine. La crise économique est venue frapper les pays les plus riches, de sorte que les moyens et la volonté politique de faire du climat une priorité sont remis en cause à mesure que la compétitivité industrielle est menacée et que la montée des prix des énergies crée plus de précarité énergétique chez les ménages.

Une vision européenne commune

Bien que les États membres présentent des situations énergétiques contrastées (la place occupée par chaque source énergétique, l'organisation de l'industrie, le rôle joué par l'État, la dépendance d'un pays vis-à-vis des importations, etc.), ils partagent aujourd'hui une vision commune du développement futur des marchés de l'énergie en Europe. La création d'un marché unique de l'énergie demeure un objectif central. Le Livre vert présenté en 2006 par la Commission européenne a pour la première fois officiellement affirmé les six principes de base de cette vision commune et toujours d’actualité.

– La libéralisation des marchés s'inscrit dans la dynamique européenne de construction des marchés intérieurs européens de l'électricité et du gaz naturel. Le processus de dérégulation a pris plus de temps que prévu, en raison de barrières empêchant le développement de la concurrence. La Commission européenne a mis en évidence les obstacles : la concentration des marchés avec la position des opérateurs historiques, le degré d'intégration verticale (c'est-à-dire le regroupement d'activités situées à des niveaux différents d'une même filière), le manque de transparence, l'insuffisante intégration horizontale des marchés et l'absence d'un système efficace et transparent de formation des prix. Le défi est de combiner un degré acceptable de libéralisation avec de nouvelles formes de régulation. En effet, la libéralisation n'implique pas la suppression de la réglementation, mais l'introduction de nouvelles formes de réglementation plus adaptées, permettant une sécurité d'approvisionnement, des énergies bon marché et la protection de l'environnement. Ces nouvelles régulations ne sont pas seulement étatiques, elles sont aussi locales, régionales, plurinationales et mondiales.

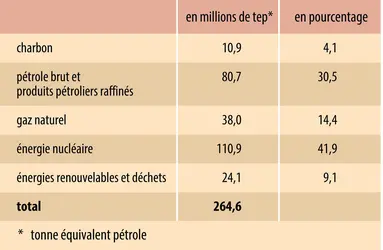

– La sécurité d'approvisionnement est une question fondamentale et récurrente, au niveau national comme au niveau européen. Les tensions sur les prix alimentent de nombreux débats sur les approvisionnements en pétrole et en gaz, avec leurs risques de ruptures, ainsi que sur l'essor des énergies renouvelables et la recherche de la maîtrise de la demande d'énergie. Une réponse peut être apportée, d'une part, au sein de l'U.E., par des mesures telles que l'efficacité énergétique (dans le sens d'une consommation mieux maîtrisée de l'énergie), la diversité du « mix énergétique » (combinaison des différentes formes d’énergie dans la consommation globale), la réduction des émissions de CO2... La politique extérieure européenne pourrait apporter, d'autre part, une réponse par un dialogue commun avec les fournisseurs d'énergie. Quoi qu'il advienne, la sécurité d'approvisionnement repose sur la solidarité entre les États membres.

– Le recours à un bouquet énergétique plus durable, efficace et diversifié. Sont ici à examiner tous les avantages et les inconvénients des différentes sources d'énergie, notamment du charbon et du nucléaire comme des énergies renouvelables.

– La lutte contre le changement climatique est devenue une priorité européenne. Les enjeux de la protection de l'environnement légitiment l'implication de la Commission européenne dans des politiques qui auparavant relevaient de la souveraineté nationale. Le marché de permis d'émissions négociables pour le carbone est un exemple de la coopération communautaire.

– La recherche et le développement de technologies à haut rendement énergétique et à faible taux d'émission de carbone représentent l'un des facteurs déterminants de l'évolution énergétique européenne. Ces technologies (telles que les microturbines à gaz pour la production distribuée, les piles à combustible, les cellules photovoltaïques, les centrales à la biomasse, etc.), constituent un marché en croissance qui pourrait devenir un pôle de compétitivité pour les entreprises européennes.

– La cohérence de la politique extérieure commune pourrait permettre à l'Europe, en s'exprimant d'une seule voix, de faire face aux défis liés à la demande d'énergie croissante, aux prix élevés et instables de l'énergie, à sa propre dépendance grandissante vis-à-vis des importations, et au changement climatique.

La réflexion menée en Europe a permis de grands pas communautaires vers la définition d'une politique énergétique commune. Néanmoins, les États membres défendent la protection de leur souveraineté nationale concernant les principales décisions stratégiques comme le choix du mix énergétique, encore plus en temps de crise économique ou en année d’élections. La cohérence des choix fait par un pays tel que la France dépend aussi des ceux de ses voisins (avec lesquels elle est interconnectée, c’est-à-dire liés par les réseaux énergétiques), mais également de décisions prises par les collectivités locales. La politique énergétique commune n'est donc pas encore pour demain, même si des progrès ont été faits. Le processus pourrait s’accélérer grâce à une politique énergétique extérieure commune.

Vers une politique extérieure commune ?

Une approche unie permettrait à l'Union européenne de jouer un rôle prépondérant dans la recherche de solutions énergétiques à l’échelle de la planète. Grâce à la politique extérieure, il serait possible que les Vingt-Huit parlent d'une même voix.

La Russie est un partenaire énergétique très important de l'Union européenne, avec 40 p. 100 du gaz importé par celle-ci. Les relations avec ce fournisseur sont compliquées par des risques de rupture d'approvisionnement et d'autres liés au transit par différents pays. L'Europe, ayant développé d'autres sources d'approvisionnement et de stockage, a aujourd'hui plus de moyens de pression que par le passé. Du côté russe, de grandes réserves existent, mais ne sont pas encore développées. Le marché russe fait face à une demande croissante. L'efficacité énergétique pourrait être améliorée sans difficulté. Les Européens sont désireux d'investir dans les infrastructures gazières russes si des garanties leur sont fournies par les autorités du pays et si le marché continue d'évoluer vers la libéralisation et l'ouverture internationale. Néanmoins, les discussions risquent de durer.

L'Union européenne est entourée par de nombreux pays exportateurs de gaz naturel (Algérie, Norvège, golfe Arabo-Persique, Nigeria) qui constituent une « ceinture énergétique »). La sécurité d'approvisionnement et la compétitivité européenne impliquent une meilleure diversification des fournisseurs de gaz pour encourager la concurrence y compris entre gaz naturel liquéfié et gaz acheminé par pipelines. Une politique commune pourrait renforcer la diversification des approvisionnements et aider au financement de projets.

Sur la scène internationale, une Union européenne parlant d'une même voix aurait une influence plus grande notamment sur les discussions liées au changement climatique. Avec le lancement du plus grand marché intégré de permis d'émission, l'Europe avait pris de l'avance. Parallèlement au processus engagé à Kyōto, l'Union européenne a encouragé la recherche et le développement des technologies et énergies du futur. Les décisions communes sont souhaitables pour la compétitivité et la protection de l'environnement si l'Union européenne désire maintenir un rôle important au niveau international.

Au-delà de la diversité énergétique qui caractérise les pays de l'Union européenne, ceux-ci partagent une vision commune du développement énergétique. Ils vont vers l'Europe de l'énergie, lentement, avec des récurrences de nationalisme (patriotisme économique), des blocages (contre le nucléaire) et des contradictions. Les grands mouvements qui ont affecté le secteur de l'électricité depuis le début des années 2000, ou encore l’abandon programmé du nucléaire en Allemagne, en sont une illustration. Néanmoins, l'Europe de l'énergie est l'avenir...

L'achèvement du marché intérieur, la lutte contre les changements climatiques et la sécurité d'approvisionnement sont des défis énergétiques communs qui appellent une solution commune. Dans la transition énergétique vers une économie à bas carbone, l’incertitude domine de toutes parts concernant les technologies à sélectionner, leurs coûts de déploiement, le prix des énergies fossiles, et même la demande future d’énergie. Les efforts de transition laissent certes espérer la création de nombreux emplois, mais risquent de tirer vers le haut la facture énergétique des ménages comme celle des entreprises. L'unité des vingt-huit pays apparaît comme l'unique moyen de faire face aux défis énergétiques du xxie siècle. Cette politique reste du ressort des États, mais les aspects géopolitiques de la politique énergétique dans sa dimension extérieure relèvent toujours de la politique étrangère des États membres. Au-delà des intérêts nationaux, ces derniers sont-ils prêts à suivre les orientations de la Commission européenne ?

L’équation des politiques énergétiques est devenue difficile à résoudre : assurer des approvisionnements sûrs et stables en énergie à un prix abordable tout en protégeant l’environnement. La révolution énergétique n’implique pas uniquement les autorités nationales ou supranationales. Les filières énergétiques, à la fois complémentaires et concurrentes, voient leurs trajectoires modifiées, notamment par des innovations technologiques. Les entreprises se doivent de redéfinir leurs stratégies. Les collectivités locales sont amenées à jouer un rôle fondamental par leur prise de conscience, leur volonté d'action et la multiplication d’initiatives innovantes.

Enfin, les consommateurs ne sont pas laissés pour compte et deviennent des acteurs centraux face à des services nouveaux. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette transition énergétique...

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Marie CHEVALIER : professeur de sciences économiques à l'université de Paris-IX-Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières

- Sophie MERITET : maître de conférences en sciences économiques à l'université de Paris-Dauphine

Classification

Médias

Autres références

-

ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE ou ARCHITECTURE DURABLE

- Écrit par Dominique GAUZIN-MÜLLER

- 5 070 mots

- 1 média

-

BIOCARBURANTS ou AGROCARBURANTS

- Écrit par Jean-Paul CHARVET et Anthony SIMON

- 6 509 mots

- 10 médias

LeBrésil a été un précurseur dans le domaine de la production de biocarburants : des incitations financières y ont été mises en place dès les années 1970, époque des deux premiers chocs pétroliers, dans le cadre du plan Proalcool. Le parc automobile y est conçu pour pouvoir utiliser aussi bien de... -

CATASTROPHE NUCLÉAIRE DE FUKUSHIMA-DAIICHI, en bref

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 408 mots

- 1 média

Le 11 mars 2011, un puissant tremblement de terre (magnitude 9) se produit à 80 kilomètres au large de Honshū, l'île principale du Japon, dans le Pacifique. Le séisme provoque la coupure de l'alimentation électrique de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi, entraînant l'arrêt automatique...

-

CHARBON - Industrie charbonnière

- Écrit par Michel BENECH , Pierre BERTE , Jacques BONNET et Robert PENTEL

- 11 931 mots

- 3 médias

Comme toute l'Europe,la France a été confrontée au déclin de sa production charbonnière et à la fermeture progressive de ses sites de production, pour les raisons précédemment évoquées d'épuisement des gisements et de concurrence des charbons internationaux, produits à bas coût dans des exploitations... - Afficher les 21 références

Voir aussi

- RUSSIE FÉDÉRATION DE, économie

- ÉNERGIE NUCLÉAIRE

- PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PED)

- EUROPE, politique et économie

- BRÉSIL, économie

- RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

- POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- GAZ À EFFET DE SERRE

- EXPORTATIONS

- MAROC, histoire, de 1956 à nos jours

- FRANCE, économie

- ÉNERGIE ÉCONOMIE DE L'

- EFFET DE SERRE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, économie

- POLITIQUE INDUSTRIELLE

- RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

- PRIVATISATION

- PÉTROLIÈRE PRODUCTION

- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE