POLLUTION

Article modifié le

La pollution des eaux continentales

La pollution des eaux continentales constitue sans aucun doute un des problèmes les plus graves auxquels sont confrontés les pays industrialisés. À l'échelle mondiale, on a pu estimer que 80 p. 100 des eaux fluviales servent à transporter des déchets vers l'océan. En France, malgré les efforts entrepris depuis la fin des années 1960, l'essentiel de notre réseau hydrographique, et en particulier les grands fleuves (Rhin, Seine, Rhône, partie inférieure des cours de la Loire et de la Garonne), présente toujours un état de pollution préoccupant. En effet, la tendance à la diminution de la charge en matières fermentescibles ne s'est pas accompagnée, tant s'en faut, de celle en micropolluants xénobiotiques.

Pollution « biologique »

La pollution « biologique » des eaux, qui vient au tout premier rang des causes de dégradation des écosystèmes dulçaquicoles, résulte du rejet dans ces derniers d'effluents chargés de matières organiques fermentescibles et de nombreux agents pathogènes qui leur sont généralement associés.

Les eaux d'égout chargées d'effluents domestiques, celles qui sont produites par de nombreuses industries alimentaires, par les papeteries, etc., exercent une influence catastrophique sur la qualité des eaux fluviales dans lesquelles elles sont rejetées, en l'absence de traitement épurateur.

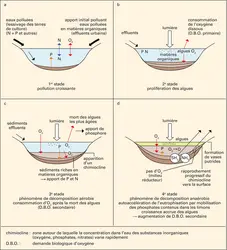

Une conséquence quasi immédiate de la pollution des eaux par des matières organiques fermentescibles tient en la diminution de la teneur en oxygène dissous (fig. 5). Celle-ci résulte de l'action des bactéries aérobies qui se mettent à dégrader par voie oxydative les matières organiques polluantes. Il en résulte une demande biochimique d'oxygène, dite DBO5, car elle se mesure après cinq jours, qui sert d'étalon pour évaluer la charge de pollution en matières organiques d'un cours d'eau ou d'une nappe phréatique. Si Q est le débit de l'effluent pollué rejeté par une industrie, on peut évaluer la pollution organique exprimée en équivalent-habitant par la formule DBO5 (i)/Q × DBO5 (h), où DBO5 (i) est la DBO de l'effluent industriel et DBO5 (h) la pollution organique correspondant aux eaux usées produite par habitant en moyenne. Lorsque la pollution organique des eaux par des matières fermentescibles est par trop importante, elle provoque leur désoxygénation totale avec pour conséquence la mort massive des poissons et autres animaux qui les peuplent. Ces accidents, souvent spectaculaires, surviennent pendant la saison estivale, époque où la teneur en oxygène est la plus basse et l'activité bactérienne maximale en raison de l'échauffement des eaux.

Notons, en outre, que certains polluants organiques (tanins, par exemple) ne seront pas toujours dégradés par voie biologique mais par oxydation chimique. On parle alors de DCO, demande chimique en oxygène de l'effluent pollué.

Pollution « chimique »

Les sels minéraux représentent, à la fois par les masses mises en cause et par leurs effets biologiques, des polluants majeurs des eaux continentales.

Le rejet de chlorure de sodium par diverses installations minières nuit à la potabilité des eaux superficielles et même aux usages industriels s'il est important. En France, plusieurs millions de tonnes de sel ont été déversées annuellement dans le Rhin par les Potasses d'Alsace pendant plusieurs décennies et ont soulevé de graves problèmes d'environnement avec les autres États riverains.

Les engrais chimiques, nitrates et phosphates, provenant du lessivage des terres cultivées, représentent aussi une importante cause de pollution des eaux continentales. Dans les régions d'agriculture intensive, les rivières, les lacs, les nappes phréatiques renferment des concentrations anormalement élevées de ces sels minéraux nutritifs tant en Europe occidentale qu'en Amérique du Nord. Il s'agit donc de la conséquence directe de la fertilisation des sols [cf. sols]. En France, dans les zones céréalicoles, la plupart des eaux souterraines renferment des teneurs en nitrates supérieures à 50 mg/l (exprimée en azote nitrique). Cette valeur est nettement supérieure à la concentration maximale admissible (CMA) définie par l'Union européenne qui est de 25 mg/l, ce qui a conduit la France à être condamnée à nouveau en 2007 par les autorités de Bruxelles pour non-conformité avec la directive de l'Union européenne sur la qualité des eaux de boisson. L'excès de nitrates dans l'alimentation humaine est susceptible de provoquer une anémie, la méthémoglobinémie. En outre, les nitrates en excès sont suspectés de provoquer la formation, dans le tube digestif, de nitrosamines, composés hautement cancérogènes.

Cependant, la conséquence la plus préoccupante de la pollution des eaux continentales par les nitrates et les phosphates tient à présent dans l'induction du phénomène de dystrophisation (parfois dénommée à tort eutrophisation).

La plupart des lacs et même les fleuves à débit très lent (le Rhône dans la région de Lyon, par exemple) sont exposés à une dystrophisation chronique. Celle-ci résulte de l'apport direct ou secondaire de ces sels minéraux aux eaux superficielles par suite de l'usage des engrais en agriculture, mais aussi de divers effluents industriels, et surtout, de façon certes paradoxale, par suite des rejets des stations d'épuration. Celles-ci ont en effet précisément pour rôle de minéraliser, c'est-à-dire de transformer en sels dérivés de l'azote et du phosphore les matières organiques fermentescibles.

La dystrophisation des eaux lacustres ou fluviales se manifeste par une multiplication anarchique du phytoplancton et des phanérogames aquatiques résultant de cette surfertilisation en sels minéraux nutritifs (fig. 6).

Les masses colossales de matières végétales produites par l'activité photosynthétique accrue qui en résulte vont s'accumuler au fond du lac. Les bactéries aérobies vont alors se mettre à dégrader par voie oxydative ces masses considérables de matières organiques fermentescibles, engendrant une DBO très importante, dite secondaire, car c'est une conséquence de la pollution primaire par les sels minéraux. Il en résulte une désoxygénation totale des eaux du lac à l'exception des parties les plus superficielles où la photosynthèse est très active, avec pour corollaire la mort massive des animaux benthiques et la disparition des poissons nobles (salmonidés) qui exigent une bonne oxygénation des eaux. Un stade ultime de dystrophisation peut être atteint, caractérisé par l'apparition de fermentations anaérobies dans les sédiments et les couches profondes avec dégagement de méthane et de divers gaz putrides (SH2 et NH3 en particulier).

La plupart des Grands Lacs nord-américains, la quasi-totalité des lacs alpins de quelque importance et maintenant de nombreux lacs chinois sont atteints à des degrés divers par la dystrophisation.

Les eaux continentales sont également polluées de façon permanente ou épisodique par divers composés minéraux et organiques fortement toxiques. Parmi ces derniers, nous citerons des métaux lourds : cadmium, mercure, plomb, zinc, vanadium, d'origine agricole (pesticides, impuretés des engrais) ou industrielle, ainsi que des anions toxiques (dérivés arséniés, cyanures, chromates en particulier).

Parmi les composés organiques, les détergents de synthèse et de nombreux pesticides (insecticides organohalogénés, herbicides dérivés de l'acide phenoxyacétique) représentent les micropolluants le plus souvent détectés dans les sols [cf. sols]comme dans les eaux. En France, on a pu ainsi mettre en évidence, dans les zones d'agriculture intensive, jusqu'à plus de 50 pesticides différents dans les eaux des nappes phréatiques.

La pollution des eaux continentales et des eaux littorales (toutefois à un degré moindre) par les composés organiques de synthèse pose également de redoutables problèmes écotoxicologiques. Il s'agit, en règle générale, de micropolluants xénobiotiques présents dans le milieu aquatique (eaux et sédiments) à l'état de traces, toujours inférieures à la fraction de ppm, voire de ppb. Parmi ces substances, les composés organochlorés (insecticides, solvants, PCB, dioxines) sont les plus ubiquistes.

Plus haut a déjà été évoqué le cas des Grands Lacs nord-américains, qui présentent une pollution chronique marquée par une bioamplification importante des PCB dans les réseaux trophiques des poissons d'intérêt halieutique. Alors que la teneur en PCB des eaux des Grands Lacs atteint en moyenne 0,005 ppb, elle peut atteindre environ 4,53 ppm dans les tissus des truites et à 124 ppm dans les œufs de goélands, animaux se trouvant au sommet de la pyramide écologique) (fig. 7)

Cette pollution d'un grand nombre d'écosystèmes aquatiques de l'est des États-Unis et du Canada a conduit les autorités responsables de l'hygiène publique des États concernés à interdire la consommation des poissons pêchés dans les lacs ou les cours d'eau concernés.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- François RAMADE : professeur émérite d'écologie à la faculté des sciences d'Orsay, université de Paris-Sud-Orsay

Classification

Médias

Autres références

-

SEVESO ACCIDENT CHIMIQUE DE (10 juillet 1976)

- Écrit par Yves GAUTIER

- 375 mots

- 1 média

Le 10 juillet 1976, des vapeurs toxiques de dioxine – précisément de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine, cancérigène et tératogène même à faible dose – s'échappent d'un réacteur chimique produisant du chlorophénol de l'usine Icmesa (filiale de Givaudan), près de Milan (Italie). Ce produit,...

-

AÉRONOMIE

- Écrit par Gaston KOCKARTS

- 4 158 mots

- 11 médias

...rayonnement cosmique corpusculaire avec l'atmosphère ; ceux du troisième cycle sont essentiellement d'origine anthropogénique (dus aux activités humaines). En effet, les chlorofluorocarbures (CFC), utilisés massivement comme gaz réfrigérants, ou comme gaz propulseur dans les aérosols ont libéré des composés... -

AÉROPORTS

- Écrit par Jean-Yves VALIN

- 6 574 mots

- 7 médias

...les stations de mesure de la qualité de l'air ambiant implantées sur les aéroports et dans leur voisinage permettent de suivre les concentrations des « marqueurs » habituels de pollution – ozone, oxydes d'azote, hydrocarbures imbrûlés –, généralement inférieures aux teneurs habituellement... -

AGRICULTURE - Histoire des agricultures depuis le XXe siècle

- Écrit par Marcel MAZOYER et Laurence ROUDART

- 9 999 mots

- 2 médias

Dans les pays développés,les pollutions environnementales ou alimentaires dues à l'usage abusif d'engrais minéraux, de produits de traitement des plantes ou des animaux, ou à de trop fortes concentrations d'animaux dans des ateliers de production hors-sol, sont devenues manifestes à partir des années... - Afficher les 154 références

Voir aussi

- CONTAMINATION

- ANHYDRIDE SULFUREUX ou DIOXYDE DE SOUFRE

- TOXICITÉ

- NAPPE PHRÉATIQUE

- OZONE

- ORGANOCHLORÉS COMPOSÉS

- BRUIT

- ACCIDENTS

- REFROIDISSEMENT, technologie

- DYSTROPHISATION, écologie

- DÉCHARGE DE DÉCHETS

- ÉGOUT

- ÉPURATION DES EAUX

- INCINÉRATION DES DÉCHETS ET ORDURES

- ORDURES MÉNAGÈRES

- INDUSTRIELLE SOCIÉTÉ

- STOCKAGE

- LOMBRIC ou VER DE TERRE

- OLIGOCHÈTES

- RÉACTEUR À EAU PRESSURISÉE (REP) ou PWR (pressurised water reactor)

- RADIOÉLÉMENTS ou RADIONUCLÉIDES ou ISOTOPES RADIOACTIFS

- IRRADIATION

- CONCENTRATION ou ACCUMULATION, écotoxicologie

- VITRIFICATION, génie nucléaire

- CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES

- DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGÈNE (DBO)

- INSECTICIDES

- EAU, agriculture

- CHIMIQUES SUBSTANCES, écotoxicologie

- AGGLOMÉRATION

- CIRCULATION ATMOSPHÉRIQUE GÉNÉRALE

- GISEMENTS MÉTALLIFÈRES

- TROPOSPHÈRE & TROPOPAUSE

- STRATOSPHÈRE & STRATOPAUSE

- ESSAIS NUCLÉAIRES

- COMBUSTIBLES

- EAU CYCLE DE L' ou CYCLE HYDROLOGIQUE

- EAUX CONTINENTALES

- RISQUES ALIMENTAIRES

- LAMINAIRE

- CATASTROPHES NATURELLES

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

- SELS MINÉRAUX

- CHIMIQUES INDUSTRIES

- PÉRIODE ou DEMI-VIE, radioactivité

- CHLORURE DE SODIUM

- ÉNERGIE NUCLÉAIRE

- DDT (dichloro-diphényl trichloréthane)

- PHYTOPLANCTON

- ZOOPLANCTON

- BIODÉGRADABILITÉ

- DOSE, radiobiologie

- NUISANCES

- pH

- PHOSPHATES

- SMOG

- FUMÉES

- OXYDES D'AZOTE

- EAUX USÉES

- EAU DE MER

- CARBONE CYCLE DU

- FOS-SUR-MER

- POUSSIÈRES

- RÉACTEUR NUCLÉAIRE EPR (European Pressurized Reactor)

- CHANGEMENT CLIMATIQUE

- MARINE BIOLOGIE

- STOCKAGE GÉOLOGIQUE DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

- MONTRÉAL PROTOCOLE DE (1987)

- RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

- POLYCHLOROBIPHÉNYLS (PCB) ou BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS

- URBANISATION

- PEROXYACYLNITRATES

- RESPIRATOIRE PATHOLOGIE

- ENVIRONNEMENT, droit et politique

- FRANCE, droit et institutions

- ÉNERGIE ÉCONOMIE DE L'

- INDICATEURS BIOLOGIQUES

- BIODISPONIBILITÉ

- AÉROSOLS

- EFFET DE SERRE

- CENTRALE NUCLÉAIRE

- RETRAITEMENT, génie nucléaire

- RÉACTEUR NUCLÉAIRE

- ACCIDENTS NUCLÉAIRES

- ARCTIQUE RÉGION

- FLUORURES

- NITRATES

- ANTHROPISATION

- AQUATIQUE VIE

- NUCLÉAIRE INDUSTRIE

- TRANSPORT & TRAFIC MARITIMES

- RÉSEAUX TROPHIQUES ou CHAÎNES ALIMENTAIRES, écologie

- GAZ D'ÉCHAPPEMENT

- MONOXYDE DE CARBONE ou OXYDE DE CARBONE (CO)

- PLUIES ACIDES

- DULÇAQUICOLES MILIEUX

- PÉTROLIER

- FISSION PRODUITS DE

- DÉCHETS RADIOACTIFS ou DÉCHETS NUCLÉAIRES

- NUCLÉAIRE POLLUTION

- PAYSAGES, environnement

- TCHERNOBYL

- HADLEY CELLULE DE

- ÉNERGIE PRODUCTION D'

- CHLOROFLUOROCARBURES (CFC)

- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE

- ÉCOSPHÈRE

- RISQUES TECHNOLOGIQUES

- ÉNERGIE FOSSILE ou COMBUSTIBLES FOSSILES

- DÉPÉRISSEMENT DES FORÊTS

- ALUMINE (oxyde d'aluminium)

- POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ou POLLUTION DE L'AIR

- TRIBUTYLÉTAIN