- 1. Géographie et économie

- 2. Histoire jusqu'en 1945

- 3. La Pologne populaire

- 4. L'échec des réformes

- 5. L'effondrement du système communiste (1980-1989)

- 6. Une transformation démocratique

- 7. Un État membre de l’Union européenne

- 8. Chronologie contemporaine

- 9. Langue polonaise

- 10. Littérature polonaise

- 11. Bibliographie

POLOGNE

| Nom officiel | République de Pologne |

| Chef de l'État | Andrzej Duda - depuis le 6 août 2015 |

| Chef du gouvernement | Donald Tusk - depuis le 13 décembre 2023 |

| Capitale | Varsovie |

| Langue officielle | Polonais |

| Population |

36 687 353 habitants

(2023) |

| Superficie |

312 710 km²

|

Article modifié le

Langue polonaise

Le polonais est la langue parlée par environ 40 millions de personnes en Pologne et par un nombre important d'émigrés établis en Europe occidentale et en Amérique. Le polonais appartient au groupe des langues slaves occidentales. Il s'y distingue par les principaux traits suivants : alternances vocaliques e/a (mierzyć, « mesurer » ; miara, « la mesure ») et e/o (nieśćc, « porter » ; niosȩ, « je porte »), la présence des voyelles nasales ȩ et a̧, disparues dans les autres langues slaves, l'abondance des consonnes dites « chuintantes » (du point de vue acoustique) issues de la palatalisation. Malgré l'existence d'un État polonais dès le xe siècle, on ne possède pas de documents rédigés entièrement en polonais avant le xive siècle, en raison du rôle joué jusque-là par le latin. Mais on trouve des noms polonais cités dans des textes latins dès le xiie siècle (cf. la bulle de Gniezno, de 1136, énumérant les possessions de l'évêque de Gniezno). La tradition littéraire polonaise commence au xive siècle avec des textes religieux (sermons, psaumes, etc.) et reste ininterrompue jusqu'à nos jours. Au xvie siècle, les imprimeurs de Cracovie établissent, sur la base de l'alphabet latin, les normes de l'orthographe polonaise qui, à quelques ajustements près, demeure en vigueur aujourd'hui.

On distingue trois périodes d'évolution de la langue : du xiie siècle à la fin du xve, le vieux polonais ; du xvie siècle à la première moitié du xviiie siècle, le polonais moyen ; de la seconde moitié du xviiie siècle à nos jours, le polonais moderne. Le polonais n'est pas très différencié du point de vue dialectal. Des différences, surtout phonétiques, permettent d'opposer les dialectes du Sud-Ouest (Grande-Pologne autour de Gniezno, berceau de l'État polonais, Petite-Pologne autour de Cracovie et Silésie) et ceux du Nord-Est (Mazovie autour de Varsovie, région de Chełmno-Warmie, Kachoubie). Le kachoube, dialecte le plus différencié, est considéré en Pologne comme une langue régionale ; il est en voie de disparition. Depuis le début du xxe siècle, avec les progrès de l'enseignement, la presse et la radio, les variations de frontières et les déplacements de population, les anciennes limites dialectales perdent de leur netteté.

Phonologie

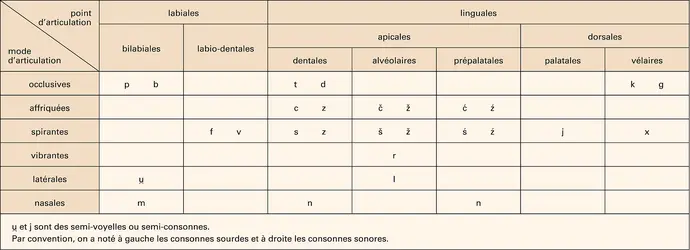

Le polonais possède vingt-huit consonnes dont deux semi-consonnes (̭u et j) et huit voyelles dont deux nasales (ȩ et a̧). L'abondance de consonnes est due historiquement aux phénomènes de palatalisation (ou mouillure), prolongés en polonais par des phénomènes de dépalatalisation (ou durcissement). C'est ainsi que sont apparus les phonèmes ś, ć et ý à la place des consonnes s', t' et z' du slave commun ; ou les consonnes dites « durcies » : c issu de t palatalisé par j, z issu de d palatalisé par j, etc. L'évolution du r' palatalisé a conduit à une prononciation durcie non vibrante : ž ; le l dur à un ̭u (comme dans le français oui). L'ancien l' palatalisé s'est durci devant toutes les voyelles, sauf i, et se prononce comme l en français. Sous sa forme actuelle, le polonais a perdu l'opposition phonologique de palatalisation qui structurait le système des consonnes jusqu'à la première moitié du xxe siècle, mais la palatalisation demeure un trait phonétique important puisque toute consonne suivie d'un i ou d'un j se prononce palatalisée. De ce fait, le nombre des réalisations phonétiques standard des consonnes est presque le double de celui des phonèmes consonantiques (52 contre 28). Notamment, le polonais moderne possède des réalisations phonétiques palatalisées qui n'apparaissent que dans les mots d'origine étrangère ou à la limite entre les morphèmes : il s'agit des prononciations t', d', c', z', č', ž', š', ž' ; par exemple diament (le diamant) se prononce [d'jamẽnt]. L'opposition des consonnes sourdes et sonores (respectivement représentées à gauche et à droite sur le tableau) concerne dix paires de consonnes ; cette opposition est neutralisée en finale, par exemple rad (content) se prononce [rat], et dans les groupes de consonnes, où babcia (grand-mère) se prononce [bapća].

Les voyelles nasales notées ȩ et a̧ dans l'orthographe correspondent respectivement à e nasalisé et o nasalisé. Leur prononciation asynchronique rappelle celle des nasales du français méridional : elles sont longues, comportant une attaque orale suivie d'une articulation nasale qui peut s'autonomiser au point de devenir consonantique (za̧b, « la dent », se prononce zõmp) ou se perdre en finale (prononciations e et o). Il existe, à côté du phonème i, un phonème y (ce n'était à l'origine que la réalisation phonétique du i derrière les consonnes dures) qui est légèrement plus ouvert et plus en arrière que le i et n'est pas labialisé, à la différence de u. Le a, le o et le e sont plus ou moins ouverts suivant qu'ils sont entourés ou non de consonnes palatalisées.

Le polonais connaît un accent de mot fixe : l'avant-dernière syllabe du mot est prononcée avec plus d'énergie que les autres syllabes. Cette règle est un peu compliquée par l'existence de quelques mots atones (proclitiques ou enclitiques), qui forment une unité accentuelle avec le mot qui suit ou précède ; il s'agit de prépositions ou pronoms : przed 'domem, « devant la maison » ; 'myjȩ si ȩ, « je me lave ».

Graphie

Pour noter le polonais, l'alphabet latin a été complété par des signes diacritiques : cédille pour les voyelles nasales ȩ et a̧, accent pour noter les consonnes palatalisées en finale ou devant une autre consonne ś, ć, ý, ń (devant une voyelle elles sont notées par un i : si, ci, zi, ni, etc.), barre pour l'ancien l dur ł (prononcé u), point sur le z pour noter la spirante alvéolaire dure ž. Certains phonèmes sont notés par des « doubles lettres » (ce qui accentue l'impression visuelle d'accumulation de consonnes) : graphie dz, dý, ḍz, cz, sz des phonèmes z, ý, ž, č, š. Les lettres rz notent le ž quand il est issu de l'ancien r' palatalisé.

Dans l'ensemble, l'orthographe polonaise est phonologique : une lettre (ou double lettre) représente un phonème quelles que soient ses réalisations phonétiques (le b de da̧b s'écrit b même en finale où il est prononcé p). Les quelques exceptions à cette règle ont une origine historique (le phonème u se note ó là où, en vieux polonais, il était un o long : róg, « la corne »).

Morphologie

La déclinaison, la conjugaison et même la dérivation sont compliquées par de nombreuses alternances qui témoignent d'anciennes lois phonétiques. L'ancienne opposition de longueur des voyelles (en vieux polonais) est à l'origine des alternances o/ó (mowa, « la parole » ; mówić, « parler ») et ȩ/a̧ (zȩby, « les dents » ; za̧b, « la dent »). Les alternances consonantiques sont dues à la palatalisation (et dépalatalisation dans certains cas où l'on est obligé de parler de consonnes durcies qui, du point de vue morphologique, fonctionnent comme les consonnes molles) : g/dz, droga, « le chemin », w drodze, « en chemin » ; s/sz, pisać, « écrire » ; piszȩ, « j'écris », etc.

La déclinaison distingue deux nombres (singulier, pluriel) et sept cas (nominatif, accusatif, génitif, datif, instrumental, locatif et vocatif). La distinction des trois genres est complétée par deux sous-catégories, celles du masculin animé et du masculin personnel. L'opposition (attestée dans d'autres langues slaves) du masculin animé et du masculin non animé détermine la forme de l'accusatif singulier : semblable au nominatif pour les substantifs masculins désignant des choses inanimées ; semblable au génitif pour ceux qui désignent des êtres animés. Elle joue aussi un rôle dans le choix de la désinence du génitif singulier : en a pour les animés, en u pour les inanimés, mais cette règle connaît de si nombreuses exceptions et cas particuliers que les locuteurs natifs eux-mêmes sont parfois embarrassés pour choisir entre les deux terminaisons (dans certains cas, la norme tolère deux formes concurrentes qui peuvent être utilisées pour distinguer deux nuances du sens d'un mot ou deux homonymes : zamka, gén. sing. de zamek, « la serrure » ; zamku, gén. sing. de zamek, « le château fort »). Au xviiie siècle, l'opposition du masculin personnel/non personnel a remplacé au pluriel celle du masculin animé/inanimé : les masculins (à radical en consonne dure au sing.) désignant des personnes ont un nominatif pluriel (en i ou y après consonne durcie) différent de celui des masculins désignant des animaux ou des objets ; les masculins personnels ont l'accusatif pluriel semblable au génitif, et les masculins non personnels l'ont semblable au nominatif. Les terminaisons du datif, de l'instrumental et du locatif pluriel sont uniformisées pour les trois genres : om, ami, ach.

La déclinaison de l'adjectif a perdu l'opposition entre la forme longue, généralisée, et la forme courte, dont il ne reste que quelques traces au masculin singulier (zdrowychłopiec, « un garçon sain » ; ba̧dýzdrów, « sois sain »). Les pronoms personnels présentent deux formes : une enclitique, non accentuée (pytamciȩ, « je te demande »), et une accentuée (pytamciebie, « c'est à toi que je demande »).

Comme dans toutes les langues slaves, l' aspect divise le lexique verbal en deux catégories, celle des verbes perfectifs (exprimant l'action envisagée dans sa limite ou son résultat) et celle des verbes imperfectifs (ne présentant pas cette limitation et susceptibles d'exprimer des nuances plus variées, comme celle de l'action habituelle ou de l'action en déroulement). Là où le français emploie un seul verbe (à différents temps), le polonais emploie un couple de verbes dont l'un est dérivé de l'autre par préfixation (formation des perfectifs) ou par suffixation (formation des imperfectifs) ; exemple : pisać/napisać, « écrire » ; przepisać/przepisywać, « recopier ».

Le polonais moderne ne connaît pratiquement que trois temps : présent, futur et prétérit (le plus-que-parfait étant de moins en moins employé). Le présent des verbes perfectifs a la valeur de futur comme en russe. Le futur des verbes imperfectifs se forme à l'aide de l'auxiliaire être, au futur, suivi de l'infinitif (bȩdziemyrobić, « nous ferons ») ou du participe en l (bȩdziemyrobili, « nous ferons »), cette dernière forme étant plus fréquente. Le passé présente des formes agglutinées (résidus de l'ancien auxiliaire être) aux première et deuxième personnes (robiłem, « je faisais » ; robiłeś, « tu faisais »). L'ancienne forme courte du neutre singulier du participe passé passif en n fonctionne aujourd'hui comme un prétérit impersonnel (mówiono, « on disait »). Le substantif verbal est une forme productive sur tous les verbes, qui connaissent également deux gérondifs (le gérondif passé est peu usité) et un infinitif.

Syntaxe

Elle ne présente pas de particularités importantes par rapport à la syntaxe des autres langues slaves ayant conservé un système de déclinaison du substantif. Les désinences casuelles (seules ou avec les prépositions) indiquent le rôle syntaxique des substantifs qui entourent le verbe. En conséquence, l'ordre des mots n'a pas une fonction syntaxique mais communicative (répartition et mise en valeur de l'information nouvelle). Le modèle de phrase le plus courant est du type : sujet au nominatif et verbe accordé en genre et en nombre. Mais il existe plusieurs types de phrases impersonnelles qui ne comportent pas de sujet au nominatif ni sous la forme d'un nom ni même sous la forme d'un pronom. Il faut signaler aussi que, les terminaisons de première et deuxième personne du verbe étant distinctives, l'emploi des pronoms personnels de première et deuxième personne est réservé à l'emphase (mówiȩ, « je parle » ; jamówiȩ, « moi, je parle »).

Le sujet logique de la phrase d'existence négative est au génitif et le verbe être est remplacé par le verbe avoir (jestojciec w domu, « mon père est à la maison » ; nie ma ojca w domu, « mon père n'est pas à la maison »).

L'expression de la politesse se fait à la troisième personne du verbe précédée de pan, « monsieur », pani, « madame », panowie, « messieurs », panie, « mesdames », państwo, « messieurs et dames » ; exemple : niech pan wejdzie, « que monsieur entre », pour « entrez ». La deuxième personne du pluriel ne sert jamais de forme de politesse, sauf dans certains dialectes et, sous le régime communiste, dans le parler des membres du Parti ouvrier unifié polonais qui n'employaient pas pan, « monsieur », mais towarzysz, « camarade ».

Vocabulaire

Les procédés d'enrichissement du vocabulaire par dérivation sont très productifs : suffixes pour créer de nouveaux substantifs et adjectifs, préfixes pour les verbes. La formation des mots nouveaux par composition est plus rare et souvent due à des calques à partir de langues étrangères.

Outre la dérivation sur les racines polonaises, la langue a emprunté au cours de son histoire des mots à diverses langues. Le mot emprunté est transcrit dans l'orthographe polonaise et sa prononciation « polonisée » : abạzur, « abat-jour ». Les langues qui ont fourni le plus d'emprunts au polonais sont successivement : le latin, le grec pour une moindre part, le tchèque (les « bohémismes » datent surtout du Moyen Âge), l'allemand (vocabulaire de l'artisanat et des techniques), le français (surtout au xviiie s.) et l'anglais (vocabulaire de la technologie et de la civilisation modernes). Quand deux synonymes coexistent, le mot étranger a un sens plus technique et plus limité que le mot d'origine slave.

Les Polonais sont très attachés à leur langue, symbole de leur identité : à l'époque des partages, c'est la langue qui a maintenu l'unité de la nation. Cette attitude envers la langue est sans doute à l'origine non seulement du talent littéraire des Polonais, mais aussi de leur créativité dans le domaine de la linguistique, de la logique et de la philosophie du langage.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean BOURRILLY : professeur à l'université de Paris-IV

- Georges LANGROD : directeur scientifique au C.N.R.S., professeur à la faculté de droit de l'université de la Sarre

- Michel LARAN : maître de recherche au C.N.R.S.

- Marie-Claude MAUREL : directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales

- Georges MOND : docteur en études politiques, ancien chargé de recherche au C.N.R.S., ancien chargé de cours à l'université de Paris-II

- Jean-Yves POTEL : historien, chargé d'enseignement à l'Institut d'études européennes, université de Paris-VIII

- Hélène WLODARCZYK : docteur d'État ès lettres, professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Voir aussi

- RUSSIE FÉDÉRATION DE

- PARTIS COMMUNISTES

- AGRAIRES RÉFORMES

- EUROPE, histoire

- EUROPE, géographie et géologie

- RÉSISTANCE EN EUROPE (1940-1945)

- ATLANTIQUE ALLIANCE

- SUDÈTES

- SILÉSIE

- REPRÉSENTATION ÉLECTORALE

- DIÈTE, histoire

- JUDICIAIRE POUVOIR

- HIMMLER HEINRICH (1900-1945)

- PALATALES CONSONNES

- KADEN-BANDROWSKI JULIUSZ (1855-1944)

- NAŁKOWSKA ZOFIA (1884-1954)

- UNIŁOWSKI ZBIGNIEW (1909-1937)

- BACZYŃSKI KRZYSZTOF KAMIL (1921-1944)

- BOROWSKI TADEUSZ (1922-1951)

- HERLING-GRUDZIŃSKI GUSTAW (1919-2000)

- BIAŁOSZEWSKI MIRON (1922-1983)

- MACKIEWICZ JÓZEF (1902-1985)

- ODOJEWSKI WŁODZIMIERZ (1930-2016)

- FRYCZ-MODRZEWSKI ANDRZEJ (1503 env.-1572)

- SKARGA PIOTR (1536-1612)

- SARBIEWSKI MACIEJ (1595-1640)

- ZIMOROWICZ JÓZEF BARTŁOMIEJ (1597-1677)

- BRODZIŃSKI KAZIMIERZ (1791-1835)

- CZECHOWICZ JÓSEF (1903-1939)

- LECHOŃ JAN (1899-1956)

- PEIPER TADEUSZ (1891-1969)

- PRZYBOŚ JULIAN (1901-1970)

- SKAMANDER, revue littéraire

- TUWIM JULIAN (1894-1953)

- LEŚMIAN BOLESŁAW (1878-1937)

- EUROPE DE L'EST

- COLLECTIVISATION

- CHARBON INDUSTRIE DU

- POLONAISE LITTÉRATURE

- VARSOVIE GRAND-DUCHÉ DE

- PASEK JAN CHRYZOSTOM (1630-1701)

- NIEMCEWICZ JULIAN (1757-1841)

- KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY (1812-1887)

- ASNYK ADAM (1838-1897)

- KONOPNICKA MARIA (1842-1910)

- KASPROWICZ JAN (1860-1926)

- CONSEIL D'ÉTAT, pays socialistes

- CENTRALISME DÉMOCRATIQUE

- PAUVRETÉ

- LATINE CHRÉTIENNE LITTÉRATURE

- PLANIFICATION, économie

- RECONVERSION ÉCONOMIQUE

- VASA ou WASA LES

- POLOGNE PARTAGES DE LA

- EXTRÊME DROITE CONTEMPORAINE, Europe

- COUR SUPRÊME DE JUSTICE, pays socialistes

- JAGELLON LES

- MIESZKO Ier (930?-992)

- PIAST LES

- CASIMIR III LE GRAND (1309-1370) roi de Pologne (1333-1370)

- EUROPE, politique et économie

- BAROQUE LITTÉRATURE

- ÉGLISE & ÉTAT

- DÉMOCRATISATION

- OCHAB EDWARD (1906-1989)

- ZŁOTY

- RUSSIFICATION

- PILSUDSKI JOSEF (1867-1935) maréchal polonais

- CURZON LIGNE

- SIKORSKI WLADYSLAS (1881-1943)

- LUBLIN COMITÉ DE

- BESKIDES, monts

- RUTHÉNIE

- AGRICOLES EXPLOITATIONS

- TATRAS ou TATRY

- POLONAIS, langue

- DÉCLINAISON, grammaire

- CIESZYN ou TESCHEN

- DIACRITIQUE SIGNE

- RÉFORME ÉCONOMIQUE

- ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

- ÉCONOMIES SOCIALISTES

- OPPOSITION POLITIQUE

- ENSEIGNEMENT PUBLIC

- TUSK DONALD (1957- )

- ENSEIGNEMENT PRIVÉ

- POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- SOCIAL-DÉMOCRATIE

- POLOGNE GRANDE

- POLOGNE PETITE

- BASSE-SILÉSIE

- HAUTE-SILÉSIE

- SERVICE PUBLIC

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- PROCURATURE

- PAYSAN CONDITION DU

- RÉPRESSION

- POLOGNE, économie

- POLOGNE, histoire, des origines au XVe s.

- POLOGNE, histoire, de 1500 à 1763

- POLOGNE, histoire, de 1764 à 1914

- POLOGNE, histoire, de 1914 à 1945

- POLOGNE, histoire, de 1945 à nos jours

- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE

- CASIMIR IV JAGELLON (1427-1492) roi de Pologne (1445-1492)

- MÉMOIRES, littérature

- IVG (Interruption volontaire de grossesse)

- POLONAIS THÉÂTRE

- VERSAILLES TRAITÉ DE (28 juin 1919)

- RUSSIE, histoire, des origines à 1801

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917

- URSS, histoire

- LITUANIE, histoire

- ÉGLISE HISTOIRE DE L', des origines au concile de Trente (1545)

- ÉGLISE HISTOIRE DE L', du concile de Trente à nos jours

- SLAVES LANGUES

- GDAŃSK ACCORDS DE

- EMPRUNT, linguistique

- ROMANTISME, littérature

- SOCIALISTES MOUVEMENTS

- PRIVATISATION

- SECTEUR AGRICOLE

- LIBERTÉ DE LA PRESSE

- CORRUPTION

- SOLIDARITÉ ou SOLIDARNOŚĆ, syndicat

- VILLES FRANCHES

- VIEILLISSEMENT, démographie