PRÉCOLOMBIENS Amérique du Sud

Article modifié le

L'aire caraïbe

Rencontrés par Christophe Colomb lors de son historique voyage transatlantique de 1492, les premiers habitants des Antilles figurent donc parmi les plus célèbres des peuples amérindiens. Mais ces populations natives des « Indes occidentales », simples faire-valoir du navigateur génois, restent en fait très méconnues. Leur histoire, écrite par les Européens, est restée sommaire et bien tendancieuse : aux pacifiques Taïnos des Grandes Antilles – prototypes des « bons sauvages » – ont été immédiatement opposés les féroces et anthropophages Caraïbes de la Guadeloupe et des îles avoisinantes. Les archéologues modernes ont, quant à eux, ignoré longtemps ces contrées, privilégiant les cultures précolombiennes du Mexique ou des Andes, considérées comme de « hautes civilisations » par rapport aux sociétés amérindiennes des basses terres tropicales plus ou moins vues comme « sauvages ».

Pourtant, comme l'aire amazonienne à laquelle il est culturellement ancré, l'archipel des Antilles a une histoire longue et complexe : celle de peuples amérindiens qui ont découvert, habité et exploité l'espace caraïbe des millénaires durant. Issus de l'actuel Venezuela, grands marins et habiles pêcheurs, ces premiers Antillais étaient également des agriculteurs remarquables, cultivant un grand nombre de plantes aujourd'hui consommées dans le monde. Leurs sociétés structurées et développées étaient intégrées dans un large réseau d'alliances s'étendant du continent sud-américain aux Grandes Antilles. Anéanties par la colonisation européenne, ces civilisations amérindiennes insulaires ont cependant laissé leur empreinte dans les cultures créoles contemporaines.

Pêcheurs-cueilleurs des origines

Si l'Amazonie est habitée depuis au moins 10 000 ans, le premier peuplement des Antilles semble un peu plus récent. Les sites les plus précoces sont localisés dans les Grandes Antilles, à Cuba et à Hispaniola (Haïti-République dominicaine), où quelques assemblages lithiques, avec de grandes lames de silex, sont datés du Ve au IVe millénaire avant notre ère, voire un peu plus anciens. Ils sont rapportés à des groupes paléo-indiens de chasseurs-cueilleurs qui maîtrisaient les techniques de navigation en haute mer. Leur origine est sujette à controverse : ils peuvent avoir abordé Cuba à partir de la Floride ou en venant d'Amérique centrale, du Yucatán ou du Belize ; s'ils sont passés par les Petites Antilles, aucune trace n'en a été trouvée jusqu'ici.

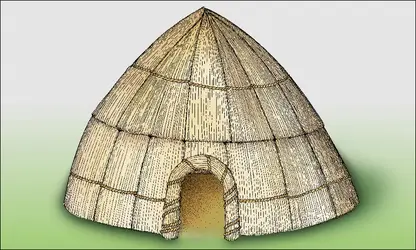

Vers 5000 avant J.-C., sur les côtes du Venezuela et à Trinidad, d'autres groupes ont développé de nouvelles techniques : le polissage de la pierre et du coquillage. Ces Méso-Indiens ont ensuite migré vers les Petites Antilles, où l'on trouve leurs traces au nord et dans les îles Vierges à partir du IIIe millénaire. Leur économie était largement basée sur l'exploitation des ressources marines.

Horticulteurs saladoïdes

Au IIIe millénaire avant J.-C. est apparue, dans le bassin de l'Orénoque, une tradition agricole fondée sur la culture des tubercules, dont le manioc. Ce changement économique majeur s'est accompagné de l'apparition de céramiques du style Saladoïde (du site de Saladero au Venezuela). Au fil des recherches, la culture matérielle de ces groupes néo-indiens a été subdivisée. Le type Saladoïde Ronquinan, le plus ancien, est apparu d'abord dans la région du moyen Orénoque. Au début du Ier millénaire avant J.-C., sur les côtes orientales du Venezuela jusqu'au littoral guyanais, un nouveau type appelé Saladoïde Cedrosan s'est différencié progressivement.

Dans les derniers siècles de notre ère, ces horticulteurs ont gagné les îles de l'arc antillais et y ont rapidement diffusé des céramiques Cedrosan, de Trinidad jusqu'à l'est de Hispaniola, soit[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-François BOUCHARD : directeur de recherche au C.N.R.S.

- André DELPUECH : conservateur en chef du Patrimoine, responsable des collections des Amériques

- Danièle LAVALLÉE : directeur de recherche émérite au C.N.R.S.

- Dominique LEGOUPIL : directrice de recherche au C.N.R.S., UMR 7041 ethnologie préhistorique

- Stéphen ROSTAIN : archéologue, chargé de recherche au C.N.R.S.

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

AGUADA CULTURE

- Écrit par Susana MONZON

- 374 mots

-

AGUADA FÉNIX, site archéologique

- Écrit par Éric TALADOIRE

- 2 830 mots

- 3 médias

Le site prémaya d’Aguada Fénix (Tabasco, Mexique) a été révélé au public en 2017. Son identification repose sur l’analyse, par l’archéologue Takeshi Inomata (université de l’Arizona), de relevés lidar de l’Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), originellement destinés à l’étude de...

-

AMÉRINDIENS - Hauts plateaux andins

- Écrit par Carmen BERNAND

- 4 691 mots

Avant l'arrivée des Espagnols, les vallées d'altitude de la Cordillère des Andes étaient habitées par des groupes ethniques qui reconnaissaient des lignées ancestrales spécifiques, possédaient leurs propres sanctuaires et lieux sacrés désignés sous le nom générique huacas, portaient... -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géographie

- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER , Danièle LAVALLÉE et Catherine LEFORT

- 18 110 mots

- 9 médias

Examinons maintenant les faits archéologiques et les différentes hypothèses qu'ils étayent avec plus ou moins de bonheur. Actuellement, trois thèses s'affrontent. Quelques chercheurs suggèrent une arrivée très ancienne, antérieure à la première crue froide du Wisconsin vers — 70 000 ou durant cette... - Afficher les 97 références

Voir aussi

- PETITES ANTILLES

- GRANDES ANTILLES

- CACIQUE

- IRRIGATION

- MONTE VERDE, site archéologique

- PIERRE, architecture

- ANTILLES

- RITES FUNÉRAIRES

- POINTE, outillage préhistorique

- CHORRERA CULTURE

- CHIMU EMPIRE

- SÉDENTARISATION

- AMÉRIQUE DU SUD

- BRÉSIL, histoire jusqu'en 1950

- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique du Sud

- MOMIES

- CHANCAS, Précolombiens

- HABITAT PRÉHISTORIQUE

- SAMBAQUI

- HUACA PRIETA, site archéologique

- FIGURINE

- BRIQUE CRUE

- AMAS DE COQUILLAGES