PROCRÉATION

Article modifié le

Aléas de la procréation naturelle

Comme chez tous les mammifères, la fécondation est interne dans l'espèce humaine. C'est donc l'organisme féminin qui est le lieu de la procréation. Le rôle biologique de l'homme se limite à la production de spermatozoïdes et à l'insémination, c'est-à-dire l'acte de déposer ces spermatozoïdes dans les voies génitales féminines ; le rôle de la femme est beaucoup plus vaste puisqu'il comprend la production des ovules, la fécondation, le développement de l'embryon, puis du fœtus, jusqu'à la naissance, l'allaitement et les soins postnatals. On doit donc reconnaître la suprématie féminine dans la procréation, non seulement parce que l'organisme féminin en est le cadre exclusif mais aussi parce que l'ovule participe davantage que le spermatozoïde à la conception : il apporte les réserves nécessaires au début du développement (jusqu'au troisième jour) et, grâce à ses mitochondries, il contient des organites cellulaires qui sont le support d'une information génétique distincte...

L'espèce humaine se singularise par la faible efficacité de sa procréation. On ignore la fréquence des conceptions qui n'aboutissent pas à une grossesse diagnostiquée car il existe des avortements précoces pour lesquels la conception reste indétectable. Cependant on constate que c'est seulement une fois sur quatre que le cycle féminin, quand il est exposé au risque de procréation, est à l'origine d'une naissance. On peut citer quelques-uns des phénomènes qui expliquent ce résultat. Contrairement aux animaux chez lesquels l'accouplement est réservé aux périodes fécondes de la femelle, les rapports sexuels des hommes et des femmes sont soumis aux aléas du psychisme plutôt qu'aux automatismes de la physiologie, d'où l'inefficacité de la plupart de ces rapports, en termes de conception. On estime en effet que les spermatozoïdes ne survivent que deux ou trois jours après l'éjaculation tandis que l'ovule ne serait fécondable que dans les vingt-quatre heures qui suivent l'ovulation. Ainsi un rapport sexuel réalisé quatre ou cinq jours avant l'ovulation n'a guère de chances de permettre la fécondation.

Par ailleurs, de nombreux gamètes humains portent des anomalies génétiques dont certaines empêchent le développement de l'œuf fécondé. Environ 10 p. 100 des spermatozoïdes et 25 p. 100 des ovules présentent une aberration du nombre de leurs chromosomes, mais les gamètes portent aussi de nombreuses mutations de gènes, dont la fréquence et la létalité sont largement inconnues. Ainsi, même quand la fécondation prend place, la conception peut s'avérer pathologique, par suite d'anomalies des gamètes ou d'accidents chromosomiques survenant au moment de la fécondation. De telles conceptions génétiquement anormales sont le plus souvent abortives très précocement, mais elles affectent encore 2 p. 100 des enfants qui naissent. Notons aussi de nombreuses causes de stérilité ou d'hypofertilité dans l'espèce humaine dont la plupart concernent les étapes de la conception et affectent presque aussi souvent l'homme que la femme, même si c'est d'abord la femme qui va consulter les médecins. Ainsi une femme sur sept en France consulte au moins une fois pour cause d'infécondité au cours de sa vie procréative. Parmi ces problèmes féminins on découvre le plus souvent des désordres de l'ovulation (32 p. 100) ou des lésions des voies génitales, en particulier des trompes (26 p. 100), tandis que les problèmes masculins concernent surtout les altérations du sperme (48 p. 100) ou l'absence de spermatozoïdes (9 p. 100). Il reste que pour 8 p. 100 des couples inféconds les examens disponibles ne permettent d'avancer aucune explication. On dit alors que la stérilité est « idiopathique ».

Parmi les causes variées de l'infécondité, l'âge de la femme influe davantage que celui de l'homme. On admet que la mortalité embryonnaire après conception augmente chez la femme dès l'âge de vingt ans mais aussi que la probabilité de mener à bien la grossesse diminue fortement à partir de trente-cinq ans. Nous verrons plus loin quelles sont les conditions de la vie fœtale qui expliquent certaines de ces difficultés.

Des évolutions récentes de l'environnement social ou écologique semblent avoir gravement perturbé la procréation humaine dans les pays industrialisés. Il s'agit d'abord du vieillissement des mères, la femme souhaitant de plus en plus être engagée dans la vie active avant de procréer : la baisse sensible de la fécondité avec l'âge maternel est une des causes du recrutement en A.M.P. D'autre part, plusieurs études montrent une diminution de la qualité du sperme au cours des dernières décennies. Ce phénomène est potentiellement redoutable par sa soudaineté, si on admet que la fécondance du sperme fut stable pendant des millénaires ; il a été attribué à la pollution mais ses causes précises sont encore inconnues. Là aussi, l'A.M.P. propose des solutions (injection du spermatozoïde dans l'ovule) qui sont de plus en plus sollicitées. Mais c'est aussi l'A.M.P. elle-même qui vient modifier la norme naturelle de procréation en multipliant par vingt la fréquence des naissances multiples...

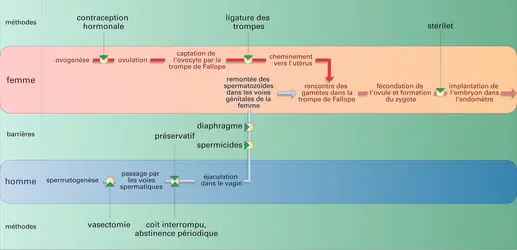

Parmi les actions pour maîtriser la procréation, la plus fréquente est le recours à la contraception. Grâce aux techniques les mieux répandues (pilule et stérilet en Europe, stérilisation en Amérique du Nord), le nombre moyen d'enfants par famille est d'environ 1,7 en moyenne dans les pays industrialisés. En sens inverse, diverses interventions médicales, dont l'A.M.P., aident les couples stériles ou peu fertiles à procréer mais, contrairement à la contraception, ces méthodes ne concernent qu'une minorité de la population. Il y a, bien sûr, une dimension démographique de la procréation : l'« explosion démographique » est un phénomène récent qui peuplera la terre de huit milliards d'humains vers 2025 ; ce phénomène historiquement exceptionnel démontre que la fonction procréatrice dépend de très nombreux facteurs (économique, sanitaire, sociologique, psychologique...) capables de moduler les caractéristiques physiologiques de notre espèce.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard JAMAIN : professeur au Collège de médecine, médecin des hôpitaux de Paris

- Paul-François LEROLLE : docteur en médecine

- Yves MALINAS : docteur en médecine, ancien professeur à la faculté de médecine de Grenoble

- Jacques TESTART : directeur de recherche honoraire à l'INSERM

Classification

Médias

Autres références

-

ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (AMP) ou PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA)

- Écrit par René FRYDMAN

- 7 694 mots

- 5 médias

Les causes de faible fertilité sont nombreuses. Les façons de les traiter le sont également. L’assistance médicale à la procréation (A.M.P.), expression préférable à celle plus courante de procréation médicalement assistée (P.M.A.), est relativement récente. La première naissance après fécondation...

-

ÉDITION DU GÉNOME HUMAIN

- Écrit par Jean-Hugues DÉCHAUX

- 6 492 mots

- 2 médias

Ce raisonnement repose sur ce qu’on peut appeler un utilitarismeprocréatif : la sélection anténatale au moyen de l’édition du génome germinal serait une bonne chose parce qu’elle permet de gagner des vies humaines et de rendre l’existence plus heureuse. Épargner à l’enfant une grave maladie transmise... -

GODELIER MAURICE (1934- )

- Écrit par Laurent BERGER

- 2 427 mots

...l’origine de la vie des êtres humains et de leurs substances corporelles, telles que le lait maternel. En dépréciant ainsi la contribution des femmes à la procréation par le transfert ritualisé du pouvoir imaginaire de l’engendrement aux hommes initiés, sous la supervision des clans conquérants dépositaires... -

MASCULIN / FÉMININ (F. Héritier)

- Écrit par Mona CHOLLET

- 1 007 mots

« Pour quelles raisons l'humanité en son entier a-t-elle développé des systèmes de pensée valorisant le masculin et dévalorisant le féminin, et traduit ces systèmes de pensée en actions et en situations de fait ? » Ou, autrement dit, comment, du constat irréfutable d'une différence, déduit-on une...

- Afficher les 7 références

Voir aussi

- FŒTALE VIE

- FŒTUS

- ZYGOTE

- SOUFFRANCE FŒTALE

- NIDATION

- CANAL ARTÉRIEL

- CONGÉLATION

- TESTICULES

- EMBRYON

- TROPHOBLASTE

- ŒUF

- OVAIRE

- IRRADIATION

- PLACENTA

- BARRIÈRES ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES

- FÉCONDATION

- FÉCONDITÉ

- ACROSOME

- FOLLICULE OVARIEN ou FOLLICULE DE DE GRAAF

- SPERME

- ICSI (intracytoplasmic sperm injection)

- ESTRIOL ou ŒSTRIOL

- SPERMATOZOÏDE

- OVOCYTE

- LIGNÉE GERMINALE

- SPERMATOGENÈSE

- OVOGENÈSE

- ORGANOGENÈSE

- RAYONNEMENTS IONISANTS ou RADIATIONS IONISANTES

- GONADES

- GONOCYTE

- FALLOPE TROMPE DE ou TROMPE UTÉRINE

- CYCLE ŒSTRAL

- ÉPIDIDYME

- REPRODUCTION CONTRÔLÉE

- VIROLOGIE MÉDICALE

- INTERRUPTION MÉDICALE DE GROSSESSE (IMG)

- STÉROÏDES BIOSYNTHÈSE DES

- GÉNOME

- REPRODUCTION SEXUÉE

- GLAIRE CERVICALE, gynécologie

- ŒSTRUS

- GROSSESSE

- INSÉMINATION ARTIFICIELLE

- VILLOSITÉS CHORIALES ou VILLOSITÉS PLACENTAIRES

- GAMÉTOGENÈSE

- SPERMATOGONIE

- OVOGONIE

- ZONE PELLUCIDE

- CHROMOSOMES

- OVULE

- OVULATION

- TÉRATOLOGIE ANIMALE

- CIRCULATOIRE APPAREIL

- IVG (Interruption volontaire de grossesse)

- ASPIRATION ENDO-UTÉRINE

- AVORTEMENT THÉRAPEUTIQUE

- CAPACITATION

- OVULE HUMAIN

- SPERMATOZOÏDE HUMAIN

- SPERMATIDE

- ANTÉNATOLOGIE

- EMBRYOGENÈSE ANIMALE

- DÉVELOPPEMENT HUMAIN

- BÉBÉ-ÉPROUVETTE

- RYTHME CARDIAQUE

- CIRCULATION SANGUINE FŒTALE

- CROISSANCE HUMAINE

- FÉCONDATION IN VITRO

- FIVETE (fécondation in vitro et transfert d'embryon)

- IAD (insémination artificielle avec sperme de donneur)

- STIMULATION OVARIENNE

- DON DE SPERME