PROCRÉATION

Article modifié le

De l'embryon au fœtus

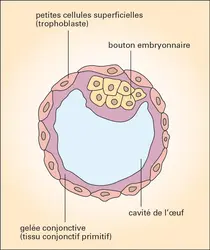

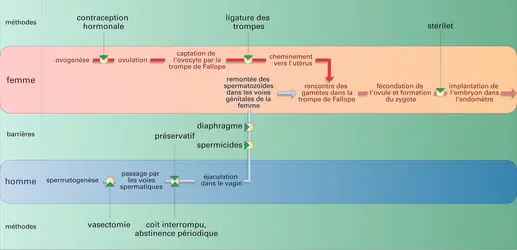

Dans l'espèce humaine, l'œuf fécondé (fig. 1) migre à travers la trompe, et ne s'implante que vers le huitième jour dans la muqueuse utérine (nidation). Pendant ces sept jours d'autonomie, des divisions cellulaires successives ont partagé la masse ovulaire en une centaine de cellules, sans augmentation du volume global.

Du fait de la duplication chromosomique qui précède chaque division, toutes les cellules ont reçu un stock chromosomique identique à celui de la cellule œuf initiale : chacune d'elles contient ainsi la totalité de l'information génétique.

La manière dont celle-ci va s'exprimer, dans les jours qui suivent, sera dissemblable suivant les groupes cellulaires, qui vont ainsi s'engager dans un processus de différenciation. Leur ségrégation successive, en fonction de leur destinée désormais bien définie, aboutira à la mise en place des ébauches des organes.

La première spécialisation a eu lieu dès la troisième division. Elle a permis la formation d'une enveloppe (fig. 2) appelée trophoblaste (d'où dérivera le placenta), chargée de la nutrition, qui entoure un groupe de cellules, le « bouton embryonnaire » dont dérivera l'embryon proprement dit (fig. 3).

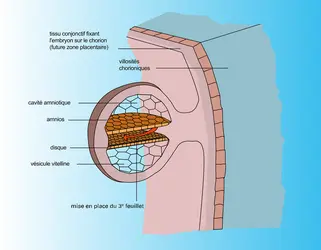

L'implantation dans la muqueuse utérine (nidation) est accompagnée d'un développement extrêmement rapide du trophoblaste qui dissout les tissus maternels, en absorbe la substance, et en transmet les éléments nutritifs au bouton embryonnaire. En une semaine, la masse du trophoblaste est multipliée par 20 000, tandis que celle du bouton embryonnaire s'accroît quatre fois seulement. En revanche, une intense activité d'organisation répartit les cellules du « bouton » en deux vésicules, accolées par leurs bases en forme de disque.

Aux environs du treizième-quatorzième jour, un troisième disque, issu de la prolifération des cellules superficielles (fig. 4), se glisse entre les deux autres : cette mise en place « oriente » l'embryon, dont l'extrémité caudale est marquée par le point d'origine des cellules du disque intermédiaire. Les tissus qui dérivent de ce « troisième feuillet » formeront, outre les muscles et les os, la plupart des viscères, et tout d'abord le cœur : dès le quatorzième jour, le tube cardiaque, dépourvu de toute connexion vasculaire (il n'y a pas encore de vaisseaux), est animé de battements.

Pendant la troisième semaine de vie, la croissance de l'embryon est considérable. Il prend du relief sur le disque primitif (fig. 5), la segmentation vertébrale apparaît, les principaux organes s'ébauchent. La circulation s'établit dès le vingt et unième jour, ce qui améliore les conditions de transport des éléments nutritifs à partir des villosités placentaires qui se sont organisées au sein du trophoblaste. Un système rénal primitif se charge, en partie, de l'élimination (fig. 6).

L'o rganogenèse débute dans les trois semaines suivantes. On ne saurait trop insister sur l'importance des événements qui se déroulent entre le quatorzième et le quarante-deuxième jour : en quatre semaines, le poids de l'embryon passe de 1 millième de milligramme à 150 milligrammes (× 150 000) et tous les principaux systèmes deviennent fonctionnels (tabl. 1). C'est l'ébauche d'un corps organisé, celui du fœtus, dont les différentes parties sont reconnaissables.

Dès lors et jusqu'à terme (et au-delà du terme), la vitesse de croissance se ralentit tandis que chacun des appareils se prépare aux bouleversements qui se produiront lors de la naissance. Jusqu'à cet événement, le placenta assurera l'oxygénation et l'alimentation, sans préjudice d'un grand nombre de fonctions hormonales.

Le placenta se comporte comme une membrane passivement perméable... et aussi comme une barrière sélective capable de s'opposer au passage de certaines molécules, ou, au contraire, d'en favoriser le transport (fig. 7).

Les gaz (oxygène et gaz carbonique entre autres), et probablement certains sucres, diffusent jusqu'à équilibre des pressions de part et d'autre de la membrane. Au contraire, les graisses et surtout les protéines passent de la mère à l'enfant par le jeu de transporteurs enzymatiques, ce qui explique que les concentrations puissent être inégales de part et d'autre. La concentration en certains acides aminés indispensables au fœtus est toujours supérieure du côté « fœtal ».

L'étude de la perméabilité placentaire est d'un intérêt médical évident. Presque tous les médicaments passent à travers le placenta, bien qu'il existe des exceptions remarquables, le curare par exemple. Il s'en faut, cependant, que l'effet, sur le fœtus, des molécules thérapeutiques administrées à sa mère, ne dépende que de la perméabilité de la membrane. Il dépend aussi de sa capacité à les détruire, à les neutraliser et à les éliminer. Au surplus, l'action des enzymes fœtales n'aboutit pas nécessairement aux mêmes sous-produits que celle des enzymes d'un organisme adulte. Enfin, la sensibilité des tissus fœtaux peut se manifester pour des concentrations relativement faibles.

L'unité fœto-placentaire

Circulation fœtale

La circulation fœtale (fig. 8) est caractérisée par l'existence de trois « courts-circuits » qui se fermeront à la naissance. Pendant la vie intra-utérine, ils ont pour effet de réserver au foie et au cerveau le maximum d'oxygénation, alors que tous les autres organes sont fournis en un sang « mélangé », assez peu chargé en oxygène.

Le sang oxygéné au niveau du placenta (fig. 8, point 3) gagne la veine cave après avoir irrigué le foie, et parvient à l'oreillette droite (O.D.). Il passe alors directement dans l'oreillette gauche (O.G.) par un orifice annexé d'une sorte de repli de la paroi qui en oriente très précisément le flux (E, fig. 9). L'aorte (fig. 8, point 5) le distribue alors au cerveau par les carotides (fig. 8, point 6) et au reste du corps par sa portion descendante.

Cependant, les deux veines caves (fig. 8, points 3 et 7) ramènent à l'oreillette droite le sang utilisé par l'ensemble de l'organisme, et le ventricule droit l'éjecte dans l'artère pulmonaire (fig. 8, point 8) qui le déverse dans l'aorte par le « canal artériel » (fig. 8, point 9) : c'est donc un sang « mélangé » qui sera distribué au thorax et à l'abdomen et dont une partie retourne au placenta afin d'y être épurée.

Ainsi sont favorisés le foie et le cerveau... tandis que deux systèmes sont pratiquement exclus : le poumon (P) et l'intestin (I). La figure précise le fonctionnement remarquable du « carrefour » qui se trouve à la base du cœur droit, où se croisent, sans se mélanger, trois courants sanguins dans un espace qui n'est pas « cloisonné ».

À l'instant de la naissance, la veine et les deux artères ombilicales cessent de fonctionner. Il en est de même du canal qui unit la veine ombilicale à la veine cave du canal artériel, et de l'orifice interauriculaire. Ainsi s'établissent deux circulations séparées (sang oxygéné et sang usé) et une équitable répartition du sang oxygéné à tous les organes. La fermeture des courts-circuits est d'abord « fonctionnelle » (spasme des canaux, jeu des pressions sur la valve interauriculaire) et l'oblitération définitive demande quelques jours, parfois quelques semaines.

Unité hormonale fœto-placentaire

Le placenta fabrique de nombreuses hormones dont les principales sont l' hormone chorionique, l'hormone lactogène et les hormones stéroïdes. La première a pour fonction de maintenir le corps jaune ovarien en activité pendant les deux premiers mois de la grossesse, la deuxième serait une hormone de croissance ; quant au rôle des hormones stéroïdes, il est difficile à préciser.

L'hormone chorionique est connue de longue date. Elle est capable, comme l'hormone de lutéinisation de l'hypophyse, de déclencher l'ovulation chez l'animal : sa présence dans l'urine est à la base des réactions biologiques de grossesse. Elle en diffère cependant sur le plan chimique, par un segment de la chaîne d'acides aminés qui la compose. La partie commune aux deux hormones est dite α, la séquence propre à l'hormone chorionique est dite β. Le dosage radio-immunologique de la chaîne β est extrêmement utile dans le diagnostic de la grossesse extra-utérine et dans l'étude pronostique des suites de « môles ».

L'hormone lactogène est également une hormone protéique, constituée d'une chaîne d'acides aminés, analogue à l'hormone de croissance hypophysaire. Sa secrétion est grossièrement parallèle à la croissance fœtale.

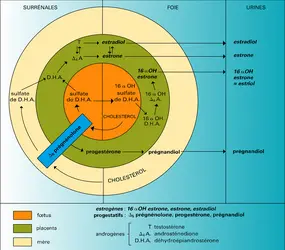

Les hormones stéroïdes sont édifiées en coopération par la mère, le placenta et le fœtus, qui constituent une unité schématisée sur la figure 11. Les lecteurs qui s'intéressent aux formules chimiques se reporteront à l'article stéroïdes.

– À partir du cholestérol fabriqué par le foie maternel et le foie fœtal, le placenta effectue la synthèse de la Δ5 prégnénolone, progestatif qui sera transformé en partie en progestérone, que la mère élimine sous forme de prégnandiol.

– La Δ5 prégnénolone donne naissance, dans les surrénales (maternelles et fœtales) à un androgène, la déhydroépiandrostérone, sous forme de sulfate. Cet androgène, désulfaté par le placenta, y est converti en Δ4 androstènedione (Δ4 A) et en testostérone (T) précurseurs des estrogènes actifs : estradiol et estrone, que l'on retrouve dans le plasma et les urines maternelles.

Le foie fœtal, en revanche, fixe un hydroxyle (OH) en position 16 α sur le sulfate de déhydroépiandrostérone, de telle sorte que les réactions qui se produisent ensuite dans le placenta ne sauraient aboutir qu'à un estrogène hydroxylé en 16 α c'est-à-dire à l' estriol. Il en résulte que l'estriol qui se trouve dans les urines maternelles reflète la qualité de la fonction hépatique du fœtus. Si l'on se souvient que le foie est directement alimenté par le placenta en sang oxygéné, toute insuffisance placentaire retentira sur le fonctionnement hépatique.

C'est pourquoi, il fut un temps où le dosage de l'estriol dans les urines maternelles a été considéré comme le meilleur témoin de la souffrance fœtale. Malheureusement, les variations individuelles sont de grande amplitude, le dosage est long et délicat... et il faut plusieurs jours pour juger de la menace qui pèse sur le fœtus. À l'heure actuelle, d'autres méthodes, plus sensibles et plus rapides, ont supplanté les dosages d'estriol, principalement la cardiographie et l'échographie.

Heurs et malheurs du fœtus

Bien-être fœtal

Le fœtus manifeste son bien-être par son activité motrice : dès la huitième semaine d'aménorrhée, l'échographie permet de voir les mouvements fœtaux, de mesurer leur fréquence et leur amplitude. Il s'agit de véritables sauts avec rotation (sauts périlleux) : le petit être (qui pèse environ 1 gramme) est comparé à un ludion par les échographistes. Dans les mois qui suivent, la motilité se diversifie, et l'on sait de longue date que la fréquence et l'amplitude des mouvements actifs sont liées au bien-être fœtal.

Les perceptions se développent entre le troisième et le cinquième mois : sans doute, les sensations visuelles sont-elles assez peu sollicitées dans un milieu obscur, mais il n'en est pas de même des excitations acoustiques. Le fœtus vit dans un univers bruyant : la voix maternelle, les battements de l'aorte, le murmure respiratoire, les borborygmes intestinaux lui font un fond sonore permanent.

Les bruits extérieurs traversent la paroi à condition qu'ils soient suffisamment puissants et suffisamment aigus : certaines réactions d'agitation ou d'immobilité suggèrent que le fœtus est sensible aux sons exogènes. Il est, en tout cas, extrêmement sensible aux ultrasons et fuit la sonde lors des examens échographiques, dans la mesure où il dispose d'une place suffisante. Le tact se développe assez tôt pour que la palpation du dos ou des pieds entraîne des réactions lors de l'examen clinique. De même, il suffit de masser ou de secouer doucement l'utérus pour obtenir une réponse motrice.

L' exploration électronique du rythme cardiaque et l'enregistrement échographique du mouvement des valves du cœur renseignent sur le bien-être fœtal. On sait, par exemple, que de très faibles oscillations du rythme correspondent à des périodes de sommeil et qu'une simple secousse rétablit les oscillations de la période de veille. Les mouvements actifs s'accompagnent souvent d'une accélération passagère du cœur, qui signifie une bonne réactivité. On peut, enfin, en échographie, mesurer la vitesse de fermeture de la valve mitrale, dont l'allongement est un symptôme de « malaise » et de souffrance dans les grossesses prolongées. On sait que, pendant le travail, comme en toute circonstance où l'on peut craindre une souffrance fœtale, l'usage de l'échographe et du cardiographe donne des renseignements précieux : il est très probable que le progrès technologique permettra d'en recueillir un nombre de plus en plus grand.

Agressions nuisant au fœtus

Molécules tératogènes

En expérimentation animale, les molécules capables d'induire des malformations (on dit « tératogènes ») sont innombrables. Il est vrai, toutefois, qu'elles agissent à doses élevées et que leur effet est variable selon l'espèce, la race et la lignée expérimentée... et même selon l'individu puisque, dans une portée, il est exceptionnel que 100 p. 100 des embryons soient lésés. Sur le plan pratique, si l'on excepte la thalidomide de triste mémoire, ne sont tératogènes, dans l'espèce humaine, que certains produits anticancéreux (ils s'opposent aux divisions cellulaires) et un anticoagulant, la wharfarine, qui peut toujours être remplacée par l'héparine.

Sur la foi d'expériences animales, on suppose que « pourraient être éventuellement tératogènes » deux anticonvulsivants (hydantoïne et triméthadione), les inhibiteurs de l'appétit, le lithium et certains hypoglycémiants de synthèse. En réalité, cette liste est très incertaine et de nombreux produits tels l'insuline, l'aspirine ou les barbituriques, ont été, autrefois, considérés comme tératogènes. Ils ont, depuis lors, fait la preuve de leur innocence.

Aucune malformation ne peut être créée avant le quatorzième jour, pour la simple raison que toute destruction de quelque importance empêche la mise en place du troisième feuillet et entraîne la mort de l'œuf. De même, après la quatorzième semaine, l'organogenèse est terminée et le risque devient nul. C'est entre le quatorzième et le quarante-deuxième jour que l'embryon, puis le fœtus, sont le plus sensibles aux agressions.

Médications dangereuses

S'il ne se trouve aucun tératogène parmi les médicaments d'usage courant, de nombreux produits doivent être maniés avec précaution pour d'autres raisons, extrêmement variables. Les uns sont toxiques (chloramphénicol, streptomycine), d'autres sont nuisibles par leurs effets... bénéfiques, tels les antihypertenseurs ou les diurétiques à action rapide, qui peuvent compromettre la circulation placentaire en abaissant la pression artérielle maternelle. D'autres enfin sont dotés d'effets originaux : l'indométacine (anti-inflammatoire) entraîne la fermeture prématurée du canal artériel ; l'aspirine, à très fortes doses, pendant très longtemps, empêche l'utérus d'entrer en travail ; certains antibiotiques ; les hormones androgènes pourraient, après le cinquième mois, masculiniser un fœtus féminin.

Agressions virales

Les virus se multiplient activement dans les tissus embryonnaires et la plupart d'entre eux passent très facilement à travers le placenta. Ils entravent les divisions des cellules, ce qui, selon l'âge de l'embryon ou du fœtus, entraîne des perturbations différentes : avant le quatorzième jour, le bouleversement est tel que l'œuf cesse de se développer ; pendant la période d'édification des organes, de profondes malformations peuvent se produire ; à partir du début du troisième mois, on observe seulement un ralentissement de la croissance, qui aboutit à la naissance d'un enfant de faible poids.

Théoriquement, la plupart des virus peuvent agir ; l'expérience montre que, dans l'espèce humaine, celui de la rubéole infecte le placenta et atteint l'embryon, surtout pendant les trois premiers mois de la vie et induit, selon les épidémies et selon les races, des malformations ou un risque de rubéole congénitale ; le programme de vaccination introduit en France depuis 1983 vise à éliminer l'infection. De nombreux autres virus sont dangereux ou suspects : l'herpès, la varicelle-zone, l'hépatite B, et, bien entendu, le virus HIV.

Radiations

L' énergie des photons qui constituent les radiations ionisantes (rayons X) désorganise la structure interne des cellules cibles. Elle peut théoriquement :

– induire des malformations pendant la période d'organogenèse : le risque est proportionnel à la dose reçue, il est nul pour une irradiation de l'ordre du centième de sievert (0,01 Sv) ;

– altérer le matériel génétique des glandes sexuelles du fœtus : on estime qu'une dose de 1 sievert produit 42 anomalies génétiques pour 10 000 personnes (une augmentation aussi modeste ne pourrait être vérifiée que par l'étude de plusieurs centaines de générations de descendants d'un fœtus irradié) ;

– favoriser le développement de cancers : l'expérimentation conduit à supposer qu'une irradiation de 1 sievert augmente de 1,25 p. 100 la probabilité pour que le sujet développe un cancer avant la fin de sa vie (là encore, un effet aussi minime est pratiquement invérifiable).

En limitant le recours à la radiographie au cours de la grossesse, le développement de l'échographie a permis de s'affranchir de ces inquiétudes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard JAMAIN : professeur au Collège de médecine, médecin des hôpitaux de Paris

- Paul-François LEROLLE : docteur en médecine

- Yves MALINAS : docteur en médecine, ancien professeur à la faculté de médecine de Grenoble

- Jacques TESTART : directeur de recherche honoraire à l'INSERM

Classification

Médias

Autres références

-

ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (AMP) ou PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA)

- Écrit par René FRYDMAN

- 7 694 mots

- 5 médias

Les causes de faible fertilité sont nombreuses. Les façons de les traiter le sont également. L’assistance médicale à la procréation (A.M.P.), expression préférable à celle plus courante de procréation médicalement assistée (P.M.A.), est relativement récente. La première naissance après fécondation...

-

ÉDITION DU GÉNOME HUMAIN

- Écrit par Jean-Hugues DÉCHAUX

- 6 492 mots

- 2 médias

Ce raisonnement repose sur ce qu’on peut appeler un utilitarismeprocréatif : la sélection anténatale au moyen de l’édition du génome germinal serait une bonne chose parce qu’elle permet de gagner des vies humaines et de rendre l’existence plus heureuse. Épargner à l’enfant une grave maladie transmise... -

GODELIER MAURICE (1934- )

- Écrit par Laurent BERGER

- 2 427 mots

...l’origine de la vie des êtres humains et de leurs substances corporelles, telles que le lait maternel. En dépréciant ainsi la contribution des femmes à la procréation par le transfert ritualisé du pouvoir imaginaire de l’engendrement aux hommes initiés, sous la supervision des clans conquérants dépositaires... -

MASCULIN / FÉMININ (F. Héritier)

- Écrit par Mona CHOLLET

- 1 007 mots

« Pour quelles raisons l'humanité en son entier a-t-elle développé des systèmes de pensée valorisant le masculin et dévalorisant le féminin, et traduit ces systèmes de pensée en actions et en situations de fait ? » Ou, autrement dit, comment, du constat irréfutable d'une différence, déduit-on une...

- Afficher les 7 références

Voir aussi

- FŒTALE VIE

- FŒTUS

- ZYGOTE

- SOUFFRANCE FŒTALE

- NIDATION

- CANAL ARTÉRIEL

- CONGÉLATION

- TESTICULES

- EMBRYON

- TROPHOBLASTE

- ŒUF

- OVAIRE

- IRRADIATION

- PLACENTA

- BARRIÈRES ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES

- FÉCONDATION

- FÉCONDITÉ

- ACROSOME

- FOLLICULE OVARIEN ou FOLLICULE DE DE GRAAF

- SPERME

- ICSI (intracytoplasmic sperm injection)

- ESTRIOL ou ŒSTRIOL

- SPERMATOZOÏDE

- OVOCYTE

- LIGNÉE GERMINALE

- SPERMATOGENÈSE

- OVOGENÈSE

- ORGANOGENÈSE

- RAYONNEMENTS IONISANTS ou RADIATIONS IONISANTES

- GONADES

- GONOCYTE

- FALLOPE TROMPE DE ou TROMPE UTÉRINE

- CYCLE ŒSTRAL

- ÉPIDIDYME

- REPRODUCTION CONTRÔLÉE

- VIROLOGIE MÉDICALE

- INTERRUPTION MÉDICALE DE GROSSESSE (IMG)

- STÉROÏDES BIOSYNTHÈSE DES

- GÉNOME

- REPRODUCTION SEXUÉE

- GLAIRE CERVICALE, gynécologie

- ŒSTRUS

- GROSSESSE

- INSÉMINATION ARTIFICIELLE

- VILLOSITÉS CHORIALES ou VILLOSITÉS PLACENTAIRES

- GAMÉTOGENÈSE

- SPERMATOGONIE

- OVOGONIE

- ZONE PELLUCIDE

- CHROMOSOMES

- OVULE

- OVULATION

- TÉRATOLOGIE ANIMALE

- CIRCULATOIRE APPAREIL

- IVG (Interruption volontaire de grossesse)

- ASPIRATION ENDO-UTÉRINE

- AVORTEMENT THÉRAPEUTIQUE

- CAPACITATION

- OVULE HUMAIN

- SPERMATOZOÏDE HUMAIN

- SPERMATIDE

- ANTÉNATOLOGIE

- EMBRYOGENÈSE ANIMALE

- DÉVELOPPEMENT HUMAIN

- BÉBÉ-ÉPROUVETTE

- RYTHME CARDIAQUE

- CIRCULATION SANGUINE FŒTALE

- CROISSANCE HUMAINE

- FÉCONDATION IN VITRO

- FIVETE (fécondation in vitro et transfert d'embryon)

- IAD (insémination artificielle avec sperme de donneur)

- STIMULATION OVARIENNE

- DON DE SPERME