PROCRÉATION

Article modifié le

Avortement et I.V.G.

Avortement spontané

On parle d'avortement spontané lorsqu'une grossesse s'interrompt d'elle-même avant le 6e mois de la vie fœtale.

Le problème posé par cet accident, surtout quand il se répète, est, bien entendu, la recherche de sa cause, seule en mesure de guider la thérapeutique.

L'avortement peut survenir précocement (parfois avec les règles, ce qui pose de difficiles problèmes de diagnostic dans certaines cures de stérilité) dans les semaines qui suivent la conception ou, le plus souvent, entre 6 semaines et 2 mois de grossesse (de 8 à 10 semaines d'aménorrhée, comme il est dit plus souvent actuellement). C'est alors qu'une jeune femme chez qui tout allait bien présente des métrorragies avec parfois quelques douleurs pelviennes (menace d'avortement), qui ne cèdent pas au repos et aux antispasmodiques ; à l'examen, l'utérus est trop petit. Ensuite l'avortement, la « fausse couche », se confirme, avec ouverture du col utérin et expulsion de caillots et de débris ovulaires (parfois l'œuf s'évacue en totalité). Des examens complémentaires peuvent être entrepris, dans les formes traînantes : dosages hormonaux et échographie. Bien souvent, on pourra éviter le traumatisme du curetage dans ces avortements naturels : les hémorragies se tarissent, les débris ovulaires ont été évacués, le col se referme et l'utérus s'involue progressivement. En revanche, le curetage est indiqué si les hémorragies continuent et si l'utérus ne s'évacue pas complètement (curette mousse ou curage digital).

Lors d'une première fausse couche, l'attentisme est préférable (sauf étiologie évidente nécessitant une thérapeutique appropriée).

En revanche, si un deuxième incident identique se produit, on ne doit plus temporiser : un bilan médical complet du couple essaiera de dépister une étiologie, ce à quoi on n'arrive, selon les différents auteurs, que dans la moitié des cas...

Interruption volontaire de grossesse

Rebaptisé I.V.G. (interruption volontaire de grossesse) en 1979 et autorisé à présent en France jusqu'à la douzième semaine de la gestation (ou après pour des motifs thérapeutiques), l'avortement provoqué est réalisé par des médecins en milieu chirurgical, par la méthode d' aspiration de Karman, jusqu'à la huitième semaine de gestation, ce qui permet l'asepsie. Au-delà, les médecins préfèrent généralement opérer sous anesthésie générale, légère et de courte durée. Par ailleurs, le contragestif RU 486, mis au point par Roussel-Uclaf, est utilisé en France depuis septembre 1988. L'arrêté du 28 décembre 1988 en fixe les règles d'utilisation, de détention et de distribution.

L'aspect positif des législations non répressives a été de dédramatiser des situations inextricables entraînant le recours à des circuits douteux ou honteusement ruineux. Elles ont eu ainsi pour effet de favoriser le recours, peut-être trop facile, à l'interruption volontaire de grossesse qui ne peut pas être considérée comme une méthode contraceptive habituelle.

Sans compter la fréquence des suites psychologiques telles que des séquelles dépressives : sentiment d'échec ayant inauguré la vie commune d'un couple, pour des motifs jugés a posteriori futiles, grossesse jugée trop précoce et appréciée comme un accident dans un planning trop précis.

Une meilleure information du couple et une contraception bien conduite sont donc plus que jamais à l'ordre du jour, car on ne peut se satisfaire d'un état de choses dans lequel, après une interruption volontaire de grossesse, la contraception à long terme n'est appliquée que dans un cas sur trois.

Avortement prophylactique

Deux groupes d'indications sont à distinguer : l'avortement pour risque maternel et l'avortement pour risque fœtal, qui tous deux, en France, constituent l'interruption médicale de grossesse (I.M.G.). La législation française (lois du 17 janvier 1975 et du 31 décembre 1979) a prévu de faire précéder l'intervention par la consultation de deux médecins, l'un hospitalier, l'autre expert auprès des tribunaux.

Cas d'un risque maternel

Les maladies rénales et vasculaires, dont l'aggravation s'annonce rapide dans les premiers mois de la gestation, constituent une véritable indication. Bien souvent, du reste, le fœtus meurt in utero vers le quatrième ou le cinquième mois.

Les diabètes évolutifs présentent aussi un risque maternel sérieux. Dans les cardiopathies congénitales les grossesses sont, en général, bien tolérées. Dans les cas de cardiopathies consécutives au rhumatisme articulaire aigu, telles que l'insuffisance ou le rétrécissement mitral, parfois associés, les risques sont par contre importants : vers le cinquième mois peuvent survenir des accidents circulatoires (œdème aigu du poumon) ; des décompensations cardiaques peuvent également intervenir en fin de grossesse ou au moment de l'accouchement. Une surveillance médicale attentive, le repos complet, la suppression du sel, les tonicardiaques et les sédatifs permettront néanmoins, souvent, d'éviter des accidents graves.

Les affections cancéreuses de la femme enceinte posent des problèmes difficiles. L'association d'une grossesse et d'un cancer du col utérin est rare. Si le cancer est diagnostiqué à un terme avancé de la grossesse, on attendra la viabilité de l'enfant pour faire une césarienne. Si le cancer est diagnostiqué au début de la grossesse, il faut évacuer l'utérus comme temps préalable à la pose de radium et à l'hystérectomie élargie.

Cas d'un risque fœtal

On recourt à l'intervention prophylactique lorsque le fœtus risque d'être atteint d'affections héréditaires graves, déficiences physiologiques majeures ou malformations monstrueuses, considérées comme incurables au moment du diagnostic et, notamment, de nature à entraîner une qualité de vie très détériorée. Certains toxiques (thalidomide), des maladies infectieuses (rubéole) sont responsables de risques tératologiques élevés.

Les risques liés à des aberrations chromosomiques peuvent être mis en évidence par l'amniocentèse qui consiste à prélever quelques cellules fœtales pour en déterminer l'équipement chromosomique : c'est le diagnostic anténatal.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard JAMAIN : professeur au Collège de médecine, médecin des hôpitaux de Paris

- Paul-François LEROLLE : docteur en médecine

- Yves MALINAS : docteur en médecine, ancien professeur à la faculté de médecine de Grenoble

- Jacques TESTART : directeur de recherche honoraire à l'INSERM

Classification

Médias

Autres références

-

ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (AMP) ou PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA)

- Écrit par René FRYDMAN

- 7 694 mots

- 5 médias

Les causes de faible fertilité sont nombreuses. Les façons de les traiter le sont également. L’assistance médicale à la procréation (A.M.P.), expression préférable à celle plus courante de procréation médicalement assistée (P.M.A.), est relativement récente. La première naissance après fécondation...

-

ÉDITION DU GÉNOME HUMAIN

- Écrit par Jean-Hugues DÉCHAUX

- 6 492 mots

- 2 médias

Ce raisonnement repose sur ce qu’on peut appeler un utilitarismeprocréatif : la sélection anténatale au moyen de l’édition du génome germinal serait une bonne chose parce qu’elle permet de gagner des vies humaines et de rendre l’existence plus heureuse. Épargner à l’enfant une grave maladie transmise... -

GODELIER MAURICE (1934- )

- Écrit par Laurent BERGER

- 2 427 mots

...l’origine de la vie des êtres humains et de leurs substances corporelles, telles que le lait maternel. En dépréciant ainsi la contribution des femmes à la procréation par le transfert ritualisé du pouvoir imaginaire de l’engendrement aux hommes initiés, sous la supervision des clans conquérants dépositaires... -

MASCULIN / FÉMININ (F. Héritier)

- Écrit par Mona CHOLLET

- 1 007 mots

« Pour quelles raisons l'humanité en son entier a-t-elle développé des systèmes de pensée valorisant le masculin et dévalorisant le féminin, et traduit ces systèmes de pensée en actions et en situations de fait ? » Ou, autrement dit, comment, du constat irréfutable d'une différence, déduit-on une...

- Afficher les 7 références

Voir aussi

- FŒTALE VIE

- FŒTUS

- ZYGOTE

- SOUFFRANCE FŒTALE

- NIDATION

- CANAL ARTÉRIEL

- CONGÉLATION

- TESTICULES

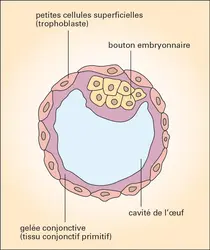

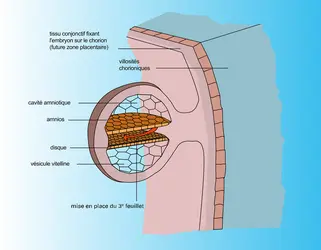

- EMBRYON

- TROPHOBLASTE

- ŒUF

- OVAIRE

- IRRADIATION

- PLACENTA

- BARRIÈRES ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES

- FÉCONDATION

- FÉCONDITÉ

- ACROSOME

- FOLLICULE OVARIEN ou FOLLICULE DE DE GRAAF

- SPERME

- ICSI (intracytoplasmic sperm injection)

- ESTRIOL ou ŒSTRIOL

- SPERMATOZOÏDE

- OVOCYTE

- LIGNÉE GERMINALE

- SPERMATOGENÈSE

- OVOGENÈSE

- ORGANOGENÈSE

- RAYONNEMENTS IONISANTS ou RADIATIONS IONISANTES

- GONADES

- GONOCYTE

- FALLOPE TROMPE DE ou TROMPE UTÉRINE

- CYCLE ŒSTRAL

- ÉPIDIDYME

- REPRODUCTION CONTRÔLÉE

- VIROLOGIE MÉDICALE

- INTERRUPTION MÉDICALE DE GROSSESSE (IMG)

- STÉROÏDES BIOSYNTHÈSE DES

- GÉNOME

- REPRODUCTION SEXUÉE

- GLAIRE CERVICALE, gynécologie

- ŒSTRUS

- GROSSESSE

- INSÉMINATION ARTIFICIELLE

- VILLOSITÉS CHORIALES ou VILLOSITÉS PLACENTAIRES

- GAMÉTOGENÈSE

- SPERMATOGONIE

- OVOGONIE

- ZONE PELLUCIDE

- CHROMOSOMES

- OVULE

- OVULATION

- TÉRATOLOGIE ANIMALE

- CIRCULATOIRE APPAREIL

- IVG (Interruption volontaire de grossesse)

- ASPIRATION ENDO-UTÉRINE

- AVORTEMENT THÉRAPEUTIQUE

- CAPACITATION

- OVULE HUMAIN

- SPERMATOZOÏDE HUMAIN

- SPERMATIDE

- ANTÉNATOLOGIE

- EMBRYOGENÈSE ANIMALE

- DÉVELOPPEMENT HUMAIN

- BÉBÉ-ÉPROUVETTE

- RYTHME CARDIAQUE

- CIRCULATION SANGUINE FŒTALE

- CROISSANCE HUMAINE

- FÉCONDATION IN VITRO

- FIVETE (fécondation in vitro et transfert d'embryon)

- IAD (insémination artificielle avec sperme de donneur)

- STIMULATION OVARIENNE

- DON DE SPERME