PROGRÈS

Article modifié le

Le théorème sociologique

Énoncés et démonstrations

En tant que loi objective inscrite dans les choses, nécessaire à la nature, étendue du domaine scientifique et technique au plan moral et social, enveloppant changements, transformations, devenir et impliquant un sens défini, une orientation, le progrès a reçu sa dimension proprement sociologique dans la France des Lumières, où il est demeuré associé à des aspirations plus ou moins confuses.

On ne trouve cependant ni dans l' Encyclopédie, où le mot lui-même ne fait l'objet que d'une brève définition, ni chez les auteurs du xviiie siècle – hormis Turgot et Condorcet – de théorie générale du progrès : quant aux registres sur lesquels il opère aussi bien qu'aux facteurs qui le déterminent, d'Alembert, d'Holbach, Helvétius... varient sensiblement. Ce qui fait écrire à R. Hubert que les philosophes ont été davantage « les agents que les théoriciens du progrès ».

Mais si Diderot, dans l'Avertissement du huitième volume de l'Encyclopédie, va jusqu'à déclarer : « Le monde a beau vieillir, il ne change pas ; il se peut que l'individu se perfectionne, mais la masse de l'espèce ne devient ni meilleure ni pire », et Rousseau, dans Émile, que « tous les esprits partent toujours du même point [...] il n'y a point de vrai progrès de raison dans l'espèce humaine », le siècle dans son ensemble pense que le progrès est cumulatif, que la raison se développe, que le bien, la vertu, le bonheur sont devant nous. L'éducation, de nouvelles lois rendront les hommes meilleurs. Enfin, le Moyen Âge est perçu par le xviiie siècle comme une coupure – ce qui met en question la linéarité et la continuité du progrès.

Turgot est le seul à n'avoir vu ni dans cette période des siècles d'ignorance ni dans le christianisme un adversaire des Lumières. Son Premier Discours (4 juill. 1750) porte « sur les avantages que l'établissement du christianisme a procurés au genre humain », le Second Discours (11 déc. 1750), « sur les progrès successifs de l'esprit humain ». Il est un des premiers à avoir, dans le plan de ses Discours sur l'histoire universelle, associé étroitement science, civilisation, progrès, moralité, bonheur, raison et justice. Mais il faudra attendre Guizot pour que s'amorce véritablement la médiation sur les rapports qu'entretiennent la civilisation et le progrès.

Dans l'Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain (1795), Condorcet a également établi un lien entre ignorance et vice, lumières et vertu. Pour l'ami de Turgot, la somme des vérités ne peut que s'accroître, le collectif et l'individuel s'associant dans la fonction qui détermine la courbe du progrès ; le progrès est progrès historique, et l'histoire est celle de la raison qui échappe à la dégénération. Mais l'intérêt de l'Esquisse est ailleurs. Il réside à la fois dans l'algébrisation analytique d'un problème psychologique, le passage du fait de hasard constaté à la loi des observations calculées et l'apparition d'une théorie combinatoire du progrès fondée sur le calcul des probabilités. Il a été méconnu par Comte qui a reproché à Condorcet (Cours de philosophie positive, IV) de n'avoir pas suivi jusqu'au bout « la notion scientifique vraiment primordiale de la progression sociale de l'humanité », et de troubler par le hasard des événements la marche lente et régulière de la nature.

C'est, en effet, chez Turgot et non dans l'Esquisse, où le progrès quantitatif prime la différenciation qualitative, que l'on trouve l'anticipation de la loi des trois états. L'Ébauche du second discours expose que l'explication des causes des phénomènes a été successivement référée à des dieux, à des essences, à des lois ; et la découverte des lois naturelles invariables, qui ont fait régresser la Providence au bénéfice de la prévoyance, est précisément inséparable de l'exaltation de l'idée de progrès. L'« avancement de la civilisation », qui devait même permettre, au seuil du xixe siècle, d'envisager un dépassement des valeurs artistiques les mieux reconnues – alors que Turgot avait assigné à la sculpture et à la peinture un point fixe qu'elles ne pouvaient dépasser, et Winckelmann estimé « que l'unique moyen pour nous de devenir grands [...] c'est d'imiter les Anciens (ist die Nachahmung der Alten) – a finalement conduit à la recherche des lois du progrès social et de l'évolution générale.

Mais ce n'est pas dans le Traité de sociologie instituant la religion de l'humanité que cette recherche a reçu sa plus grande extension. Fidèle à l'idée du xviiie siècle d'une constitution essentielle de la nature humaine, Comte a rejeté l'hypothèse d'une transformation des espèces et tenu pour illusoire l'utilisation du schéma probabiliste. En soumettant le passé à la loi d'un système préconçu, il a rétréci l'horizon du savoir. Or, c'est en statisticien probabiliste que Darwin devait raisonner : le calcul des probabilités a été une condition nécessaire à l'avènement d'une théorie de l'évolution biologique.

Aussi bien est-ce en Angleterre, dans le cadre de l'évolutionnisme, mais avant que ne paraisse L'Origine des espèces (1859), que s'est développée une philosophie du progrès conçu à la fois comme loi historique et loi cosmologique, dont il est banal de dire qu'elle a été l'arme idéologique de la bourgeoisie conquérante. L'article de Spencer, Le Progrès : loi et cause du progrès (1857), en résume les aspects essentiels. Mais il n'est, de l'aveu même de l'auteur, qu'une grossière esquisse (a rude sketch), comparé à la richesse des développements contenus dans les Premiers Principes. Instabilité de l'homogène et intégration croissante de la matière, passage d'une homogénéité indéfinie, incohérente à une hétérogénéité définie et cohérente, conservation de l'énergie et multiplication des effets s'enchaînent dans la pensée de Spencer qui, en cherchant à déterminer les caractères communs des changements astronomiques, géologiques, zoologiques..., a énoncé la loi d'évolution, assigné à l'univers une direction constante et reconnu dans le progrès l'« effet d'une bienfaisante nécessité ».

Dans son Système de logique, Stuart Mill a, lui aussi, traité de la progressivité de l'homme en société, et d'une méthode qui doit permettre « de voir très loin dans l'histoire future du genre humain » (VI, x, 3). Cette méthode revient à analyser « des faits généraux de l'histoire » pour prédire les événements à venir, « absolument comme par la connaissance d'un petit nombre des termes d'une série infinie en algèbre, on peut découvrir le principe de leur ordre de formation et prédire le reste de la série pour un nombre de termes aussi grand qu'on voudra ». Mais Stuart Mill, qui a recueilli l'idée « universellement adoptée » d'une trajectoire, d'une progression, au lieu d'une orbite, d'un cycle, et critiqué Vico que Michelet venait de redécouvrir, est sur bien des points plus proche de Comte et de Littré que de Spencer. La loi du progrès, telle qu'il l'examine, s'applique à ces « évidences » que E. Pelletan (Le monde marche, 1857), E. About (Le Progrès, 1864) et M. de Ferron (Théorie du progrès, 1867) se sont plu à énumérer.

D'une manière générale, cette loi a inspiré une foi naïve dont rend compte, en la partageant d'ailleurs, l'exemplaire article « Progrès » du Grand Larousse universel du XIXe siècle : « Cette idée que l'humanité devient de jour en jour meilleure et plus heureuse est particulièrement chère à notre siècle. La foi à la loi du progrès est la vraie foi de notre âge. C'est là une croyance qui trouve peu d'incrédules. »

Critiques et récusation

Lorsque en 1906 paraissent, dans Le Mouvement socialiste, les études de Georges Sorel sur Les Illusions du progrès, les doutes se sont déjà multipliés concernant l'identification de l'accroissement des connaissances positives au progrès moral, du développement des sciences au progrès social. Une contre-idéologie se met en place, fondée sur l'idée que la théorie du progrès est une doctrine bourgeoise qui a tenu lieu de philosophie de l'histoire et de justification ultime à une classe en montée de puissance ; elle a été pour la démocratie moderne, qui a « vulgarisé la vulgarisation du xviiie siècle », un instrument d'émulation et d'intégration. Fait remarquable, Sorel a associé à sa critique du progrès, promesse trahie, celle du calcul des probabilités, véritable « scandale des mathématiques » et « fausse science ».

La même année, Pierre Lasserre soutenait sa thèse sur Le Romantisme français, où il dénonce les « bardes du progrès-roi », l'« hallucination du progrès », ce « vertige de l'esprit », le culte des saints laïcs et notamment de Renan. S'il est vrai que, en 1871, ce dernier a perdu ses illusions de 1848, sa pensée a cependant toujours été marquée par un certain pessimisme. Elle paraît même hantée par la décadence et un retour possible à la barbarie. Dans L'Avenir de la science, il a certes célébré tous les systèmes de pensée qui sont des « épopées sur les choses », salué le Cosmos de Humboldt, qui a voulu ressaisir l'unité cosmique perdue sous la multitude infinie des détails, témoigné son admiration pour Hegel, mais dans le même ouvrage il a exprimé sa méfiance des grandes lois historiques, critiqué Comte et déclaré qu'« on se figure d'ordinaire les lois de l'évolution de l'esprit humain comme beaucoup trop simples. Il y a un extrême danger à donner une valeur historique et chronologique aux évolutions que l'on conçoit comme ayant dû être successives [...]. La réalité est autrement variée [...]. Les relations des choses ne sont pas sur un plan, mais dans l'espace. » Renouvier, Boutroux, Brunetière, dans le dernier quart du xixe siècle, sont largement allés au-delà de ces réserves, sans parvenir toutefois à la clarification épistémologique de la notion de progrès – en tant qu'elle signifie une simple progression par différenciation, une rationalité technique progressive des moyens, une intensification croissante de la valeur –, réalisée par Max Weber au fil de ses Essais sur la théorie de la science (1904-1918).

Sans s'arrêter à la théorie d'Ostwald, qui identifie le progrès au développement de l'énergétique, et après avoir posé qu'en elle-même l'histoire n'est pas plus significative que la nature, Weber s'est interrogé sur l'application du concept de progrès (Fortschritt) à l'analyse des développements sociaux. « Il peut servir de manière axiologiquement neutre quand on l'identifie à la « progression » ; mais il s'y greffe aussitôt le concept axiologique de l'accroissement de la capacité d'une époque », c'est-à-dire une dimension téléologique. Sans doute, dans la mesure où l'on prend, dans une structure concrète, comme point de départ un état déterminé de façon univoque et que l'on se donne, de la même manière, une fin à atteindre on peut parler approximativement de progrès technique ou économique. Mais en définitive Weber a tenu l'utilisation du concept de progrès « pour extrêmement inopportune », même dans le domaine limité où son application empirique ne soulève aucune difficulté.

S'amorce, ainsi, une révision des idées sur lesquelles le xixe siècle a vécu et qui a abouti à dissocier ce qu'il avait voulu solidement nouer. Tandis que Comte, par ailleurs attaché à une conception du fait général qui portait encore la trace du vocabulaire scolastique, entendait faire sortir le progrès de l'ordre et la dynamique de la statique, l'intellectualisme mathématique, au début du xxe siècle, a vu dans l'ordre logique le produit du progrès intellectuel. Là où John Stuart Mill posait une loi, on a simplement repéré des tendances. Impossible à prouver par l'histoire ou la science positive, le progrès ne semblait plus relever que de démonstrations métaphysiques. Mesurer, en outre, la distance qui sépare les sociétés sur la voie du progrès, au moyen de la part faite, en chacune d'elles, aux émotions intellectuelles, à l'art et à la science, ainsi que le proposait P. Lacombe en 1894 (« Je demande que les civilisations soient mesurées entre elles d'abord au mètre de la science que chacune a contenue »), allait être regardé comme une entreprise impraticable et appelée à être dénoncée.

Ce scepticisme critique est cependant moins récent qu'on ne le pense communément. Avant que les ethnologues – en retrouvant dans chaque société la mise en œuvre d'un même système fait de rationalité économique et sexuelle – brisent ce mètre et fassent s'évanouir l'image d'une voie royale de la civilisation que l'Occident aurait tracée – avant qu'Abram Kardiner voie essentiellement en Spencer l'inventeur du trombone – et d'un primitif caractérisé par l'inaptitude à la généralisation, Dominique Parodi, dès la fin duxixe siècle, dans le remarquable article « Progrès » de la Grande Encyclopédie (1885-1902) de M. Berthelot, a posé ces questions déclarées aujourd'hui décisives par les historiens, les ethnologues, les sociologues : quelle commune mesure établir entre les gains et les pertes lorsque, par exemple, une civilisation industrielle succède à une civilisation agricole ? N'existe-t-il pas des sociétés stationnaires, que ni le temps ni les progrès voisins ne semblent modifier ? Quand on parle du progrès que l'histoire nous découvre, ne restreint-on pas « sans y penser l'histoire à notre histoire, ou au moins à celle du monde occidental » ?

Dans cet article est également noté que l'idée d'évolution telle qu'elle apparaît chez Spencer est tout autre que l'idée de progrès en son sens ordinaire. Déjà Thomas Henry Huxley, dans ses Lay Sermons (1880), avait soigneusement distingué, pour soutenir l'une et contester l'autre, l'évolution biologique du progrès social. Sorel, ensuite, a expliqué comment l'idée d'évolution s'est affirmée, après les guerres révolutionnaires, contre l'idée de progrès : « On était disposé à accepter comme supérieurs tous les procédés de formations idéologiques qui ne comportaient pas de luttes. » On retrouve ici l'importance du contexte historique, de l'arrière-plan idéologique à partir duquel s'est ouverte la crise du progrès.

Deux ouvrages postérieurs à la Seconde Guerre mondiale ont systématisé toutes les critiques antérieurement formulées. Dans Misère de l'historicisme, Karl Popper a montré que l'illusion du xixe siècle a été de croire en un destin de l'humanité qui la vouerait à atteindre un but à travers une série d'étapes nécessaires. Le scientisme a partie liée avec la volonté d'étudier rationnellement les lois qui commandent l'évolution de l'espèce humaine. Or, la science a pour tâche de fournir des prédications conditionnelles. Il ne peut y avoir de loi d'évolution, car toute loi suppose une pluralité de cas dont elle décrit les caractéristiques invariantes. La description de tendances, susceptibles d'ailleurs de varier ou de disparaître lorsque se modifient les conditions qui les font naître, est possible. La prédication totale de l'avenir ne l'est pas : il est indéterminé. D'où la critique du marxisme. En fait, pour Popper, la croyance en un avenir préfixé comporte des éléments irrationnels. Derrière l'idée que le changement est régi par des lois immuables se cache la peur de ce changement.

Les idées exposées dans le texte aujourd'hui classique, Race et histoire, de Claude Lévi-Strauss, ressortissent à une critique de l'ethnocentrisme, du faux évolutionnisme sociologique de Spencer et de Tylor, des schémas de Vico, de Condorcet, de Comte, « objet de tant de manipulations ». Récusant la distinction entre histoire progressive, acquisitive, cumulative et histoire stationnaire, Lévi-Strauss a démontré que le progrès n'est ni nécessaire ni continu. Il procède par bonds, par sauts, par mutations qui s'accompagnent de changements d'orientation. Il est fonction d'une « coalition entre les cultures », d'une « mise en commun des chances » que chaque culture rencontre dans son développement historique. Qualifiées par la diversité culturelle, les sociétés ne convergent donc pas vers un même but. Au reste, les fins que la civilisation occidentale poursuit sont fixées avec la révolution néolithique. Il convient donc de tempérer le triomphalisme dont s'est accompagnée la révolution scientifique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

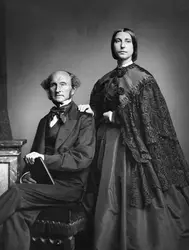

Écrit par

- Bernard VALADE

: professeur à l'université de Paris-V-Sorbonne, secrétaire général de

L'Année sociologique

Classification

Médias

Autres références

-

ANCIENS ET MODERNES

- Écrit par Milovan STANIC et François TRÉMOLIÈRES

- 5 025 mots

- 4 médias

...Pourtant, l'assimilation du modèle antique comme forme et comme règle, qui est l'un des fondements de la pensée renaissante, n'excluait pas une certaine idée du progrès, voire celle d'un dépassement possible des modèles, au point que même ceux qui ne doutaient pas de la prééminence des artistes antiques... -

BACON chancelier FRANCIS (1560 ou 1561-1626)

- Écrit par Michèle LE DŒUFF

- 2 171 mots

- 1 média

Né à Londres dans une famille qui a déjà fourni à la Couronne anglaise quelques grands serviteurs mais qui n'appartient pas à la noblesse terrienne, Bacon fut élève de Trinity College (Cambridge) et étudia le droit à Gray's Inn (Londres). Il séjourna en France de 1576 à 1578 (ou 1579) auprès de l'ambassadeur...

-

CIVILISATION

- Écrit par Jean CAZENEUVE

- 7 139 mots

- 1 média

-

COLONISATION, notion de

- Écrit par Myriam COTTIAS

- 1 619 mots

On ne saurait cependant associer le siècle des Lumières à l'établissement d'un anticolonialisme radical. Bien au contraire,au nom de la raison universelle, qui permet d'accéder en même temps à la vérité et au bonheur, les philosophes construisent un paradigme européocentrique du progrès... - Afficher les 50 références

Voir aussi