PROPULSION AÉRONAUTIQUE

Article modifié le

Les caractéristiques technologiques

Pour toutes les applications, le niveau technologique est la clef de la compétitivité. Examinons par domaine majeur les technologies caractéristiques de la propulsion aéronautique (cf. turbines à gaz pour la description du fonctionnement des composants de la turbomachine).

Les compresseurs

Le moteur de Sensaud de Lavaud et de Brunet comprenait un compresseur centrifuge, tout comme les machines conçues par Whittle et qui allaient donner naissance à la lignée des premiers moteurs construits en série chez Rolls-Royce. Toutefois, les premiers turboréacteurs opérationnels sur les avions allemands étaient du type axial, qui allait progressivement se généraliser dans tous les moteurs, tout en laissant au compresseur centrifuge une place importante dans les machines de petite taille pour les hélicoptères ou pour les avions d'entraînement.

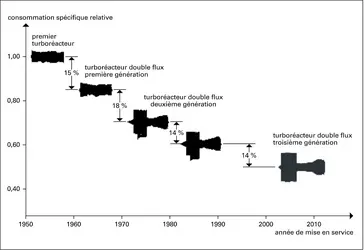

La maîtrise de l'aérodynamique des compresseurs est à la base de la conception des turboréacteurs. L'amélioration des rendements et de la stabilité, l'augmentation de la charge par étage permettent de réaliser des turbomachines plus compactes et plus légères, tout en ayant une consommation plus faible et une meilleure pilotabilité. Le passage dans le régime transsonique sur les aubages mobiles, au début des années 1960, a ouvert des perspectives de progrès considérables dans les qualités des compresseurs et permis de concevoir les soufflantes des moteurs à grand taux de dilution.

Des améliorations de rendement sont également associées à une meilleure compréhension des écoulements secondaires au voisinage des extrémités des aubes, des effets des jeux, des fuites et des prélèvements d'air. Ici encore, des méthodes d'analyse plus fines conduisent à des formes d'aubes qui adhèrent mieux aux particularités locales de l'écoulement. Ainsi, l'augmentation du taux de compression jusqu'aux environs de 50 est rendue possible, avec son influence favorable sur le rendement thermique des moteurs pour avions de transport subsoniques.

La chambre de combustion

C'est sans doute le composant qui a évolué de la manière la plus spectaculaire. En effet, le premier moteur Whittle avait une grosse chambre de combustion unique reliée à l'alimentation annulaire de la turbine par une volute. Ensuite, le Whittle W 1 fut doté de plusieurs tubes à flamme à écoulement direct, puis la chambre fut à nouveau modifiée pour passer à une disposition à écoulement inversé sur le W 2.

Parallèlement, les tenants de la chambre de combustion annulaire étaient séduits par le gain de poids substantiel résultant de la réduction de la surface développée et de l'absence de tubes d'interconnexion, ainsi que par la perspective d'obtenir des répartitions de température à la sortie plus homogènes. Ainsi, le moteur ATAR a été doté d'une chambre de combustion annulaire dès sa première version en 1948.

La taille de la chambre de combustion a subi des réductions considérables depuis les années 1970, principalement grâce à l'augmentation favorable de la pression à l'entrée et aux améliorations apportées à la qualité de l'injection du carburant. Cette évolution est illustrée par la comparaison de trois générations de chambres annulaires : le rapport longueur sur hauteur a été réduit de 30 p. 100 de l'ATAR au M 53, et un raccourcissement supplémentaire de 36 p. 100 est réalisé en passant au M 88.

L'accroissement des températures à l'entrée de la chambre impose l'organisation du refroidissement des parois pour maintenir les températures du métal dans des limites acceptables. Enfin les parties les plus chaudes du tube sont protégées par des revêtements isolants.

Il faut insister sur le fait que de nouvelles améliorations en combustion nécessitent des progrès dans la connaissance et la modélisation des écoulements avec échanges thermiques et réactions chimiques, faisant appel à des équipes et des laboratoires compétents dans des domaines scientifiques très variés. Ajoutons que le turboréacteur s'adapte à l'utilisation d'autres carburants, gaz naturel, biocarburant ou hydrogène par exemple.

La turbine

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la température devant turbine des moteurs pour les avions de combat a augmenté d'abord modérément grâce aux seuls progrès des matériaux, puis plus fortement, au rythme moyen de 15 0C par an, dès qu'est intervenu le refroidissement des aubes.

Les aubes sont refroidies par de l'air prélevé à la sortie ou dans les derniers étages de compression. Les techniques modernes utilisent la convection forcée de l'air dans l'intérieur de l'aube, dont la forme complexe est soigneusement dessinée pour obtenir la meilleure circulation, et où des pontets et des chicanes provoquent un écoulement turbulent favorisant les échanges thermiques. La protection de la surface extérieure est assurée par un film d'air sortant par des trous de forme et d'emplacement appropriés, en particulier aux bords d'attaque et de fuite.

La maîtrise de l'utilisation optimale de l'air repose sur l'emploi de codes de calculs des écoulements turbulents avec échanges thermiques dans des cavités aux formes géométriques complexes. La température du métal peut ainsi être maintenue de 500 à 600 0C au-dessous de celle des gaz.

Les matériaux utilisés doivent avoir un ensemble de qualités de résistance au fluage, à la fatigue sous contraintes vibratoires, à la fatigue sous l'effet des gradients thermiques produits lors des changements de régime, à la corrosion et aux impacts. Pour les aubes mobiles, seuls les alliages à base de nickel présentent des tenues en fluage suffisantes. D'abord réalisées par forgeage, les aubes mobiles sont obtenues depuis les années 1970 par coulée de précision sous vide. Les alliages à base de cobalt sont utilisés pour les distributeurs en raison de leur meilleure résistance en fatigue thermique vers les très hautes températures.

En coulée équiaxe, la partie la plus fragile du métal est aux frontières entre les cristaux : il est donc avantageux de les éliminer. Par une solidification orientée, il est possible de créer une structure composée de cristaux parallèles dans la direction radiale, chaque cristal se développant sur toute la hauteur de l'aube. Toutefois, les contraintes engendrées par les gradients thermiques dans les cavités complexes ne sont pas radiales. C'est pourquoi les motoristes ont franchi un pas supplémentaire avec la coulée monocristalline qui élimine tous les joints de grains.

Ainsi la température maximale, qui est de 935 0C pour la dernière version de l'ATAR équipant le Mirage F-1 encore en service, est passée à 1 580 0C sur le tout nouveau M 88, qui propulse le Dassault Rafale.

La construction mécanique

Une bonne conception mécanique implique la garantie des durées de vie recherchées pour chaque composant et un comportement vibratoire satisfaisant tout en minimisant la masse et en réduisant les déformations et les jeux qui sont des facteurs de dégradation des performances. La fatigue oligocyclique, la propagation des défauts et la fatigue thermique sont les principales causes d'endommagement qui limitent l'accroissement des contraintes admissibles.

Les alliages d'aluminium et les aciers ont été totalement remplacés par les alliages de titane pour les disques de compresseur jusqu'aux environs de 500 0C en raison de leur résistance spécifique inégalable. Les recherches se poursuivent vers des alliages de titane encore plus résistants aux températures moyennes ou conservant les niveaux actuels à des températures supérieures.

Les derniers étages du compresseur ne bénéficient d'aucune source de refroidissement naturelle, et c'est la limite du matériau disponible le plus résistant qui fixe la température acceptable (ainsi que sur le disque de turbine, qui lui aussi se trouve, au mieux, à la température de sortie du compresseur) et par là même le taux de compression maximal du moteur. Les matériaux à base de nickel élaborés par forgeage classique sont utilisés couramment dans les moteurs actuellement en service ; un progrès supplémentaire exige le recours à des matériaux alliés dont la mise en œuvre fait appel à la métallurgie des poudres, c'est-à-dire au processus : fusion-pulvérisation en poudre + filage + forgeage isotherme.

L'avantage de légèreté des matériaux composites justifie l'intérêt porté à la réalisation des plus grandes aubes de soufflante telles celles du gros moteur GE 90, développant 50 000 décanewtons de poussée pour un diamètre supérieur à 3 mètres. Une aube en titane pèserait 30 à 40 p. 100 de plus que l'aube en composite et, compte tenu des répercussions sur les masses du disque et du carter, c'est 250 kilogrammes, soit 5 p. 100, qui sont gagnés sur la masse du moteur complet. La pale est constituée à partir d'un empilement de tissus en fibres de graphite sur une matrice en époxy, comprimés et solidarisés sous vide. De plus, le carter chargé de retenir les débris en cas d'endommagement d'une aube est souvent renforcé par une enveloppe en fibres de Kevlar.

La régulation

Le système de régulation a pour fonction d'assurer la conduite convenable du turboréacteur selon les désirs du pilote. En fonction de la position de la manette et de l'état de fonctionnement du moteur, le régulateur élabore les ordres de commande du débit de carburant et des organes à positions variables pour obtenir la poussée voulue, tout en assurant le respect des limites à ne pas franchir, telles que des survitesses ou des surchauffes. Aujourd'hui, les pilotes utilisent le moteur sans aucune consigne restrictive dans tout le domaine de vol. La régulation prend en compte les paramètres de l'avion par un dialogue direct avec ses équipements et fixe la configuration du moteur et ses conditions de fonctionnement pour répondre à la demande du pilote, quels que soient l'attitude de l'avion ou son degré d'intervention dans le combat. Le régulateur des premiers moteurs ATAR, héritier direct du régulateur à boules de Watt, était entièrement hydromécanique à masselottes.

En 1960, en liaison avec l'extension du domaine de vol des avions de combat et pour atténuer certaines dérives des éléments hydromécaniques, les premiers composants électroniques font leur apparition sous la forme d'un correcteur analogique de température sur l'ATAR 9 K. Puis, en 1981, une étape capitale est franchie en confiant à l'électronique la totalité des fonctions de calcul : c'est le régulateur analogique pleine autorité du moteur M 53-5 installé sur les Mirage 2000 de l'armée de l'air française. Mais, dès 1983, la S.N.E.C.M.A. engage un nouveau développement d'une régulation numérique à pleine autorité redondante, afin de réaliser tous les calculs nécessaires au contrôle du moteur par un ou plusieurs microprocesseurs, avec un doublement autorisant la poursuite de la mission sans restriction, même en cas de défaillance d'un composant. L'entrée en service opérationnel est intervenue en 2002 avec la version évoluée M 88 équipant le Rafale.

Corrélativement, la part prise par les organes électroniques et électriques dans le coût des régulations a crû pour atteindre 60 p. 100 sur le M 88. Néanmoins, grâce aux progrès spectaculaires de l'électronique et aux démarches de conception à coût objectif, le coût de la régulation a pu être contenu. Elle représente 24 p. 100 du coût du moteur M 88, alors qu'elle avait atteint 28 p. 100 sur le M 53.

La régulation électronique numérique s'est également imposée pour les moteurs des avions de transport (Full Authority Digital Engine Control), aussi bien sur les derniers-nés des familles CFM56 et CF6-80 que sur le nouveau GE90.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean CALMON : ingénieur de l'École centrale des arts et manufactures, ancien directeur délégué technique et production de la S.N.E.C.M.A., membre et ancien président de l'Académie de l'air et de l'espace

Classification

Médias

Autres références

-

AVION BRITANNIQUE À RÉACTEUR

- Écrit par Bernard MARCK

- 234 mots

- 1 média

Le Gloster E 28-39, premier avion à réaction britannique, accomplit, le 15 mai 1941, au-dessus de Cranwell, son premier vol (17 min), piloté par Jerry Sawyer. Le moteur à réaction, ou turboréacteur, a été conçu par l'ingénieur et inventeur britannique Frank Whittle (1907-1996),...

-

BOEING 737

- Écrit par Bernard MARCK

- 1 054 mots

- 1 média

...versions peut transporter 108 passagers sur 5 550 kilomètres sans escale. Si le 737-500 utilise nombre d’éléments communs avec les autres Boeing 737, il est propulsé par deux moteurs CFM563, présents sur les versions 737-300 et 737-400. Autre avantage : les pilotes des Boeing 737-200, 737-300 ou 737400 n’ont... -

CARBURANTS

- Écrit par Daniel BALLERINI , Jean-Claude GUIBET et Xavier MONTAGNE

- 10 536 mots

- 9 médias

...destiné à plusieurs usages différents (alimentation des avions à réaction, emploi comme combustible de chauffage ou pour l'éclairage et la cuisine). Tous les avions à réaction utilisent du carburéacteur. Seuls les petits avions de tourisme à hélice utilisent un carburant appelé « essence avion »,... -

KÁRMÁN THEODORE VON (1881-1963)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Frank J. MALINA

- 974 mots

Ingénieur américain d'origine hongroise, né le 11 mai 1881 à Budapest, mort le 6 mai 1963 à Aix-la-Chapelle (R.F.A.).

Theodore von Kármán montre très tôt un don pour les mathématiques, mais son père l'incite à se diriger vers l'ingénierie. Diplômé de l'université technique de Budapest en...

- Afficher les 15 références

Voir aussi

- MATÉRIAUX SCIENCE DES

- CONSOMMATION, transports

- OACI (Organisation de l'aviation civile internationale)

- BRUIT

- AÉRIEN DROIT

- SÉCURITÉ

- FIABILITÉ

- SNECMA (Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation)

- VITESSE

- AÉRONAUTIQUE INDUSTRIE

- ÉCOULEMENTS

- COMPOSITES À FIBRES MATÉRIAUX

- HÉLICE, aérodynamique

- SUBSONIQUE DOMAINE

- SUPERSONIQUE DOMAINE

- TURBORÉACTEUR

- AVIATION CIVILE

- AVIATION MILITAIRE

- TURBOMACHINES

- TURBOPROPULSEUR

- COMPRESSEURS

- CYCLE, thermodynamique

- POUSSÉE

- PILOTAGE

- RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

- TEMPÉRATURE

- CONTRÔLE TECHNIQUE

- COMBUSTION CHAMBRE DE

- COMMANDES, aéronautique

- COOPÉRATION INTERNATIONALE

- MICROPROCESSEUR

- EFFET DE SERRE

- RÉACTEUR ou MOTEUR À RÉACTION

- AIRBUS

- AVIONS À RÉACTION ou JETS

- TRANSPORT & TRAFIC AÉRIENS

- PALE D'HÉLICE

- PERFORMANCES, technologie

- MAINTENANCE

- POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ou POLLUTION DE L'AIR