PROSTITUTION AU MOYEN ÂGE

Article modifié le

Du xive au xvie siècle, la prostitution contrôlée par les autorités municipales

La municipalisation de la prostitution

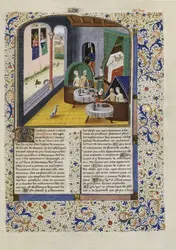

La municipalisation de la prostitution (1350-1560) désigne la prise en charge directe et indirecte de la prostitution par les édiles. Elle est particulièrement bien documentée pour les cités rhodaniennes et italiennes. Ainsi, les autorités municipales décident soit de définir un quartier où sera autorisée la prostitution, soit, avec parfois l’agrément du roi, de créer un lieu, un espace fermé appelé prostibulum, où se dérouleront les ébats sexuels. En principe, cette dernière décision implique la fermeture des bordels privés, mais en réalité la tolérance à leur égard subsiste. Au sein du prostibulum, les autorités urbaines assurent la sécurité de ses occupantes et de ceux qui les rejoignent pour quelques heures. À la tête de cette maison publique est placé un tenancier ou une maquerelle, parfois elle-même ancienne prostituée, qui assure la discipline entre les filles et surveille l’identité des clients, qui ne peuvent en principe être ni des prêtres ni des hommes mariés. Dans le sud de la France et en Italie, de nombreuses cités créent cet espace où l’on peut à la fois prendre du plaisir, jouer et manger : « pas de bonne cité sans bonne maison » selon l’historien Jacques Rossiaud. Le prostibulum cache ce qu’il y a de plus honteux, la fornication, mais il n’exclut pas, à cette époque, le racolage dans la rue. La maison publique n’est pas une maison close.

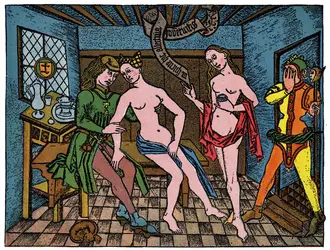

Les autorités de la cité, à travers le Conseil de la ville, interviennent pour surveiller les lieux de prostitution appartenant à des particuliers comme les étuves (établissements de bains) et bordels privés, ou encore pour tenter de limiter le racolage à certaines rues et de faire respecter les diverses réglementations stigmatisant les prostituées, comme le port de l’aiguillette (une marque de couleur vive tombant de l’épaule) ou les restrictions vestimentaires (interdiction de porter le voile comme les femmes dites honnêtes). Les édiles vont par ailleurs intervenir directement dans l’économie prostitutionnelle : ils vont construire un prostibulum sur les deniers publics, imposer le lupanar à une femme ayant violé trop ostensiblement les règles de la morale matrimoniale, statuer sur l’entrée d’une femme à la maison publique et lui demander de prêter serment pour respecter un code de bonne conduite. Cette intervention directe des autorités municipales dans la prostitution, qui perdure jusqu’en 1560 en France, est étonnante et doit être interrogée.

La justification des cités pour organiser la prostitution

La doctrine religieuse autour de la prostitution s’assouplit progressivement : les églises acceptent les aumônes des prostituées car leur activité est avant tout un métier et, selon Thomas d’Aquin (1224 ou 1225-1274), l’activité sexuelle rémunérée est une pratique moins infamante que la fornication libre, fruit de la spontanéité des pulsions. Les autorités municipales ont pu puiser dans cet argumentaire pour justifier leur décision de construire des bordels. Conformément aux prescriptions religieuses, elles mettent ainsi bon ordre charnel dans la cité. En effet, dans ces établissements, des femmes autrefois sans tutelle institutionnelle et jugées peu respectueuses de l’honneur des familles travaillent désormais pour la ville.

La municipalisation de la prostitution illustre toutefois la tension qui existe entre une logique pragmatique de gestion et une logique morale. En effet, si les autorités religieuses soulignent la faible gravité de la prostitution, le fait de vendre ses charmes reste honteux. Elles n’enjoignent pas à ériger des bordels, mais plutôt à créer les conditions propices au repentir des prostituées (en leur offrant des opportunités comme le mariage ou l’entrée au couvent). Dans cette tension entre préoccupations d’ordre public et souci moral, les autorités laïques trouvent dans la maison publique un palliatif du désordre social. Elles n’ont cependant pas été assez imprégnées de morale religieuse pour renoncer à intervenir.

D’un côté, en prenant le contrôle des opérations vénales au milieu du xive siècle, les autorités municipales cherchent à protéger l’honneur de la cité et des familles qui la composent : à Venise et à Florence, les prostituées sont censées détourner les hommes des pratiques homosexuelles afin qu’ils n’attirent pas le courroux divin sur la cité, l’homosexualité étant considérée comme un grave péché. Il s’agit donc aussi de protéger l’âme des hommes. Dans les villes de l’axe rhodanien, les bordels doivent servir d’exutoire pour les (jeunes) hommes sans épouse ; les prostituées ont ainsi pour fonction d’éviter le rapt et (ou) le viol des femmes des familles socialement bien insérées. Enfin, si le Conseil de la ville prend le temps de décider de l’entrée au bordel d’une femme prise en flagrant délit de débauche, c’est surtout pour épargner le déshonneur à cette famille. D’un autre côté, en imposant aux femmes aux mœurs libres et du peuple une « peine de bordel », les autorités municipales marquent leur dédain envers l’âme de ces femmes. Ces pratiques démontrent que les édiles ont bien mal reçu le message universel de l’Église : la morale des cités médiévales est doublement duelle.

Une double morale selon la classe et le sexe

La différence de morale selon le sexe est dévastatrice pour les femmes les plus fragiles, qui sont sans attaches familiales et pauvres. La nécessité de domestiquer la sexualité des hommes (et des femmes), mais aussi le désintérêt des autorités municipales pour l’âme des femmes ont permis cette étrange invention sociale qu’est le prostibulum dans un univers pourtant traversé par une forte morale religieuse. Et ce fait paradoxal : si l’honneur des femmes paraît important, leur âme n’a que peu de valeur. Les femmes sont considérées comme plus près de la chair et de la sensibilité que de l’esprit et de la raison. Pour celles qui sont issues des milieux pauvres, on conçoit que vice et misère les tiennent encore plus près du péché de luxure.

Devant ce désintérêt pour l’âme des femmes, on ne peut parler d’une pleine intégration des prostituées dans la société urbaine. Elles sont reléguées sur le plan symbolique aux marges de la société, mais elles continuent d’entretenir des liens avec les membres socialement bien insérés de la communauté. Sur le plan géographique, le prostibulum n’est pas toujours situé en périphérie de la ville. La position marginale des prostituées est donc tout à la fois à mettre en relief et à nuancer.

Avec la fermeture des maisons publiques, ordonnée en France par un édit royal en 1560, les femmes ne sont plus menacées d’être conduites de force au lupanar. Ainsi, les liens étroits et directs entre l’histoire des femmes et celle de la prostitution se délitent. Dès lors, l’histoire des prostituées est plus volontiers liée à celle des délinquants ou des anormaux. Abandonnées par les autorités municipales qui ferment les lieux dédiés au commerce du sexe, les prostituées tombent sous la coupe des entremetteurs, que ceux-ci prennent figure de protecteurs ou de propriétaires de taverne.

Les prostituées du Moyen Âge sont des femmes comme les autres, c’est-à-dire des femmes que les autorités municipales laissent difficilement se construire comme sujets, mais qui, au nom de leur utilité sociale, sont intégrées dans la communauté des gens ordinaires.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Amélie MAUGÈRE : docteure en science politique, professeure à l'École de service social de l'université de Montréal, Québec (Canada)

Classification

Médias

Voir aussi