PROTHÈSES

Article modifié le

Classification

De nombreuses classifications des organes artificiels ont été proposées, tenant compte de la fonction à remplacer, du mode de fonctionnement ou de la localisation à l'extérieur ou à l'intérieur du corps. On peut également reprendre le regroupement correspondant aux quatre sous-programmes de la machine humaine pour établir ce catalogue.

Les prothèses de communication concernent les systèmes d'acquisition sensoriels et, dans l'état actuel de nos techniques, la vision et l'audition. L' œil est un organe complexe, combinant un système optique à géométrie variable et une matrice de réception point par point de l'image avec un point de fixation, la macula, à haute résolution grâce à une concentration énorme de capteurs (135 000 cônes par millimètre carré). Le nerf optique, qui conduit les signaux codés par les étages d'analyse de la rétine, compte un million de fibres nerveuses. Outre les relais d'articulation motrice pour les mouvements oculaires, l'image est reconnue et mémorisée au niveau du cortex spécifique visuel du lobe occipital. Concevoir une prothèse visuelle est donc particulièrement difficile. Le système le plus simple est l'optique interposée devant l'œil ou placée directement sur la cornée pour pallier sa déficience. C'est une industrie prospère. Redonner une vision en l'absence de globe oculaire est nettement plus difficile. Des tentatives ont été faites par William Dobelle aux États-Unis ou Gilis Brindley en Angleterre qui ont implanté des matrices de 64 ou 80 électrodes dans le cortex visuel. La captation des images a été faite à l'aide de microcaméras de télévision. Le résultat est très limité et le restera sans doute, compte tenu de l'impossibilité de se placer dans le même ordre de miniaturisation. Cependant les recherches relatives à la réalisation de rétines artificielles ont considérablement progressé.

L' audition est fournie par un capteur de vibrations sonores, le tympan, qui travaille en milieu aérien et transmet, par une chaîne de trois petits os à impédance mécanique contrôlée par des muscles, le signal amplifié à un analyseur de fréquences, la cochlée. Celle-ci est remplie d'un liquide assurant la survie d'environ trente-cinq mille cellules sensorielles, permettant l'identification tonale des sons et leur stockage au niveau du cortex temporal. Utiliser une audioprothèse impose la persistance d'une partie du système nerveux spécifique sur la chaîne auditive. Les prothèses peuvent amplifier le signal de façon globale, ou dans une bande de fréquences donnée, en fonction du profil auditif du patient. Les progrès de la miniaturisation électronique ont permis de placer ces prothèses directement dans le conduit auditif externe. Dans certains cas de surdité profonde, des électrodes multiples ont été placées au niveau de la cochlée en différents points correspondant à des sites d'analyse fréquentielle différents, telles les techniques de Claude-Henri Chouard en France, ou de Derald Brachman à Los Angeles ; actuellement, certains se contentent d'une seule électrode introduite dans la cochlée. Tous ces implants cochléaires ont un système électronique plus ou moins sophistiqué permettant d'analyser les sons et de transmettre des stimulations spécifiques. Certains, comme William House aux États-Unis, implantent les prothèses directement dans le nerf auditif, ou, comme William Dobelle, dans le cortex temporal, plus difficile d'accès que le cortex visuel occipital. L'ensemble de ces approches ne permet pas d'espérer malgré tout, dans l'avenir, une oreille artificielle capable d'approcher la finesse de l'oreille humaine (implant cochléaire).

Remplacer le cerveau est le rêve de tous ceux qui s'occupent de transplantation d'organes. Dans une certaine mesure, on peut assimiler à une prothèse de cerveau les systèmes informatiques portables, qui sont de plus en plus petits et de plus en plus puissants. Auxiliaires des fonctions cognitives, ils ont pour l'instant un accès tactile, mais les progrès de la reconnaissance vocale et de la synthèse de la parole n'excluent pas de pouvoir un jour implanter des mémoires ou des processeurs artificiels qui augmenteraient les capacités cérébrales d'un individu.

Revenons à des perspectives moins lointaines : il existe, dès à présent, des possibilités de suppléer le fonctionnement de certains centres nerveux par l' électrostimulation. Ces neuroprothèses accèdent aux commandes neuromotrices par des électrodes placées sur la peau, dans les muscles, autour des nerfs ou dans les nerfs. Elles peuvent être pilotées de l'extérieur grâce à une transmission en radiofréquence. La restauration de fonctions complexes, comme la marche ou la préhension chez certains paralysés par une atteinte de la moelle épinière, est concevable et fait l'objet de très nombreux travaux, principalement en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et en Italie. L'électrostimulation du système nerveux est également utilisée pour lutter contre la douleur ou contre la contraction réflexe non contrôlée des muscles, réalisant la spasticité.

Les prothèses de locomotion représentent en premier lieu des appareils fixés au corps pour remplacer les segments disparus par amputation. Les guerres, malgré leurs objectifs de destruction, ont eu le mérite de permettre un grand développement de l'appareillage. Les progrès tiennent à l'utilisation de biomatériaux, légers et résistants, tels les plastiques ou les matériaux composites, du type fibres de carbone.

Pour le membre supérieur, les prothèses complètes sont restées au stade du prototype de laboratoire. Leur problème majeur est le contrôle par un interface simple d'un système polyarticulé à multiples degrés de liberté. Des manipulateurs programmables ont été également utilisés pour les paralysés des membres supérieurs et cette robotique médicale reste encore un des axes de recherche, qui, pour aboutir, doit cependant rester lié à des programmes industriels. Les prothèses de main demeurent des instruments rudimentaires sur le plan fonctionnel. Le plus souvent, dans les amputations unilatérales, le patient peut pratiquement tout faire d'une main seule et souhaite surtout une prothèse esthétique plutôt qu'une prothèse fonctionnelle. Pour le membre inférieur, la qualité majeure doit être la stabilité. L'utilisation des matériaux plastiques a changé complètement le profil des appareils. Deux problèmes subsistent : l'adaptation au moignon et les douleurs d'amputation, dont le traitement est particulièrement difficile. Dans les paralysies des membres inférieurs, les orthèses de déambulation permettent aux paralysés de se tenir debout et de se déplacer avec des cannes. Des tentatives de motorisation ont été faites sous forme de machines à marcher. L'utilisation possible des muscles sous-lésionnels par l'électrostimulation fonctionnelle est sûrement la voie la plus prometteuse pour la restauration de la locomotion chez les paralysés.

Les organes artificiels de la maintenance biologique représentent un très vaste domaine qui a nettement progressé sur le plan technique ces dernières années.

Le cœur artificiel est celui qui a suscité le plus de polémiques. Le premier modèle expérimental fut développé par l'Allemand Wilhelm Kolff en 1958 et, depuis, de très nombreuses équipes en Amérique (dans le laboratoire de Kolff : le cœur artificiel de Jarvik), au Japon, en France ont développé leur propre prothèse cardiaque. En version implantable dans le thorax, les problèmes principaux sont la biocompatibilité des chambres de propulsion, l'effet de la mécanisation du sang qui peut entraîner une hémolyse, l'énergie pour alimenter la pompe, la fiabilité dans le temps et les problèmes de régulation à l'effort. Les cœurs artificiels, les ventricules artificiels sont utilisés à titre temporaire en attente de greffe. Certaines prothèses sont des chambres déformables rappelant la morphologie du ventricule, d'autres sont de réelles pompes rotatives à débit variable.

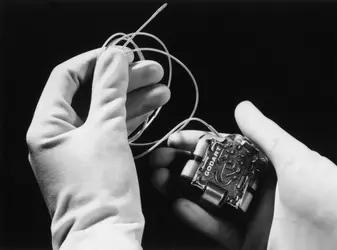

De nombreuses équipes utilisent plus simplement un système extérieur de suppléance circulatoire, permettant la survie d'un patient dans l'attente d'une transplantation cardiaque, dont les progrès, liés à une meilleure connaissance des défenses immunitaires, devraient apporter des solutions valables dans l'avenir. De ce fait, les indications réelles du cœur artificiel implantable diminuent avec le temps, en se limitant actuellement aux cardiomyopathies. Par contre, les troubles du rythme cardiaque ont conduit à l'implantation de dispositifs de stimulation électrique du myocarde, rétablissant une séquence auriculo-ventriculaire efficace. Ces stimulateurs appelés pacemakers constituent un des succès les plus extraordinaires des organes artificiels. Ils se sont progressivement sophistiqués, permettant des régulations fines de l'activité cardiaque. Les dernières versions ont, en plus de leur rôle de stimulation myocardique, une fonction de défibrillation. Implantables ou non, les défibrillateurs pourront sauver d'une mort certaine un grand nombre de cardiaques.

Il faut mentionner aussi l'importance en chirurgie cardiaque des prothèses valvulaires, avec les progrès de bio-compatibilité accomplis depuis 1970 grâce aux recherches du professeur Alain Carpentier en France. En utilisant des bioprothèses d'origine porcine, il a mis un terme aux problèmes de thrombose qui grevaient l'utilisation des prothèses siliconées du professeur Albert Starr. Le prix Lasker 2007 vient de rendre hommage à leurs travaux.

Les vaisseaux artériels, et en particulier l'aorte qui distribue le sang à la sortie du ventricule gauche, peuvent être désormais remplacés par des prothèses vasculaires en plastique de plus en plus fiables.

Le rein artificiel est un des systèmes de suppléance les mieux réussis. Le filtre rénal est indispensable à la vie, comme la pompe cardiaque. L'idée de purifier artificiellement le sang par la dialyse est née en 1854, grâce aux travaux de Thomas Graham. Une application en a été faite chez une malade en 1926, en Allemagne, par Georg Haas, puis Wilhelm Kolff créait en 1945 la première machine utilisable en clinique. Depuis, les progrès ont été considérables et plusieurs centaines de milliers de patients bénéficient de cette technique de survie. La taille des filtres a nettement diminué et leur efficacité a en revanche augmenté. Le branchement sur le système vasculaire a fait de nombreux progrès et, désormais, il existe un peu partout, quoique en nombre insuffisant, des centres d' hémodialyse parfaitement équipés.

Les minipompes implantables ont de larges utilisations. Il s'agit de dispositifs d'injection médicamenteuse implantés et raccordés soit au système vasculaire, soit aux espaces conjonctifs, soit à la cavité péritonéale dont les capacités d'absorption sont bien connues. Programmables et contrôlables de l'extérieur par radiofréquence, elles peuvent dans certains cas établir de véritables régulations, grâce à un feedback à partir de capteurs implantés. Le diabète en est une des indications, encore qu'actuellement la mesure en continu de la glycémie par un système implanté ne soit pas au point. Des pancréas artificiels extérieurs existent, ainsi que des systèmes hybrides utilisant des cultures de cellules pancréatiques, mais la solution idéale est celle des minipompes implantables. Celles-ci peuvent aussi être employées pour la correction de troubles endocriniens des glandes sexuelles, pour des traitements ultrarapides d'arythmies cardiaques, ou pour des soins de longue durée de certaines maladies chroniques nécessitant des injections médicamenteuses répétées. Certains traitements psychiatriques pourraient aussi en bénéficier.

Les systèmes d'assistance métabolique extracorporels permettent la survie de certains malades. Ils se développeront pour des traitements longs, nécessitant des régulations multiples par le contrôle de nombreux paramètres biologiques et par des injections étalées dans le nycthémère. Les troubles hépatiques graves bénéficieront encore longtemps de ces machines extracorporelles tant que les transplantations hépatiques ne seront pas plus fiables. Il en va de même de toutes les assistances respiratoires.

Il n'existe pas réellement de prothèses de reproduction, car les cellules sexuelles, qui constituent la base de création d'un nouvel individu, n'auront jamais d'équivalent artificiel. Par contre, le mode d'instillation des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme, pour permettre leur rencontre avec l'ovule, impose l' érection. Cette fonction est sujette à de nombreux dérèglements dus principalement à des causes psychiques ou à la dégradation normale des structures avec l'âge. Les prothèses péniennes ont d'abord été des tuteurs rigides implantés dans les corps caverneux, ce qui supprimait l'angoisse mais créait des problèmes vestimentaires. Les systèmes actuels reproduisent la déflation de l'organe et son érection par une pompe implantée, ce qui est plus proche de la physiologie normale.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre RABISCHONG : professeur à la faculté de médecine de Montpellier

Classification

Médias

Autres références

-

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

- Écrit par Pierre NAHON

- 5 134 mots

...mammaire), la correction fait appel à la mise en place d'implants mammaires. Ces implants sont constitués d'une enveloppe remplie de gel de silicone. Depuis une dizaine d'années, le gel de silicone qui remplit les prothèses est cohésif. Il est beaucoup plus épais que les gels plutôt huileux d'autrefois... -

CŒUR - Chirurgie cardiaque

- Écrit par Claude d' ALLAINES et Christian CABROL

- 6 545 mots

- 1 média

...l'objet de réparations plus ou moins complexes ( valvuloplastie). Quand l'atteinte valvulaire est plus sévère, le remplacement est nécessaire, à l'aide de prothèses soit mécaniques, soit biologiques. Les prothèses mécaniques sont faites de matériaux tels les alliages légers, le carbone, etc. Elles comprennent... -

COGNITIVES SCIENCES

- Écrit par Daniel ANDLER

- 19 265 mots

- 4 médias

Il en est de même pour lesprothèses sensorielles et motrices : l'intelligence artificielle, l'informatique, la mécanique, la neuroanatomie et la neurophysiologie coopèrent activement dans ce domaine, mettant à profit nos connaissances toujours plus fines des connexions nerveuses, les techniques de... -

GREFFES D'UN CŒUR ARTIFICIEL

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 490 mots

- 1 média

En juillet 1963, le premier cœur artificiel est greffé chez un patient au Texas Medical Center à Houston. Le greffé décède après quatre jours. Les recherches se poursuivent mais sont quelque peu estompées par les transplantations cardiaques qui se succèdent après la « première » réalisée en 1967...

- Afficher les 15 références

Voir aussi

- ARTÈRES

- COMMANDE

- POMPES

- CŒUR ARTIFICIEL

- MYOCARDIOPATHIE ou CARDIOMYOPATHIE

- SENSORIELS ORGANES

- SURDITÉ

- TYMPAN, anatomie

- ÉRECTION, physiologie

- COCHLÉE

- ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

- HÉMODIALYSE

- NÉPHROLOGIE

- REIN ARTIFICIEL

- AMPUTATION

- MARCHE

- PARALYSIE

- DIALYSE THÉRAPEUTIQUE

- PACEMAKERS

- ORTHÈSES

- VALVULES CARDIAQUES

- ACOUSTIQUE PHYSIOLOGIQUE

- POMPE CARDIAQUE

- BIOMATÉRIAUX

- GÉNIE BIOMÉDICAL ET BIO-INGÉNIERIE

- AUTOMATISMES, physiologie

- ORGANES ARTIFICIELS

- IMPLANT, médecine

- BIOCOMPATIBILITÉ

- VISION ARTIFICIELLE

- ÉLECTROSTIMULATION

- CARPENTIER ALAIN (1933- )