PSYCHOPHYSIQUE

Article modifié le

Les méthodes de mesure de seuil

La méthode constante

La méthode constante consiste à présenter plusieurs fois un ensemble fixe de stimuli dans un ordre aléatoire. L’expérimentateur sélectionne un ensemble de valeurs d’intensité allant de très faible, par exemple zéro, à facilement perceptibles. Le plus souvent, quatre à sept intensités différentes sont testées. Les stimuli sont présentés un à la fois pour le seuil absolu, par paires (un de valeur fixe et un de valeur variable) pour le seuil différentiel, dans un ordre aléatoire et équiprobable sur les intensités. À chaque présentation, l’observateur décide si un signal était présent ou non. Quand chacune des intensités a été présentée vingt à vingt-cinq fois aléatoirement, la proportion de réponses « perçu » et « non perçu » est calculée pour chaque valeur du stimulus et représentée sur une fonction psychométrique. La fonction n’est pas linéaire car, pour les valeurs d’intensité plus forte, la proportion de réponses « perçu » est plus élevée que pour les stimuli de faible intensité. Par convention, le seuil absolu, mesuré par la méthode constante, est défini comme l’intensité donnant lieu à 50 p. cent de réponses « perçu ». Dans la méthode constante, les valeurs du stimulus sont déterminées à l’avance. Cette méthode requiert donc une connaissance préalable des valeurs probables du seuil.

La méthode des limites

La méthode des limites implique la présentation des stimuli dans une séquence ascendante ou descendante. Le stimulus change d’intensité par pas fixes en commençant soit par une valeur facilement détectable soit par des valeurs impossibles à détecter. Par exemple, on présente un signal nettement perceptible, puis on diminue son intensité jusqu’à la première valeur que le sujet ne perçoit pas (série descendante). Quand le sujet répond « non perçu », des signaux de plus forte intensité sont présentés jusqu’à la valeur du stimulus perçu (série ascendante). On répète plusieurs fois chacune des deux séries ascendante et descendante. La séquence s’arrête quand la réponse du sujet alterne entre « perçu » et « non perçu » six ou sept fois. Le seuil est calculé sur la base de la moyenne des intensités de ces six ou sept changements de réponse. Cependant, l’observateur peut apprendre à anticiper l’approche du seuil et changer sa réponse prématurément. Pour contrer ce biais, Tom Cornsweet (1962) a développé une nouvelle méthode qui consiste à entrelacer plusieurs escaliers concurrents. Par exemple, à l’essai 1 l’escalier A démarre avec une intensité supérieure au seuil et l’observateur est supposé répondre « perçu ». À l’essai 2, l’escalier B commence avec un stimulus inférieur au seuil et l’observateur répond « non perçu ». À l’essai 3, le stimulus de l’escalier A est présenté avec une intensité plus faible que celle de l’essai 1. À l’essai 4, le stimulus de l’escalier B est présenté à une intensité plus forte que celle de l’essai 2 et ainsi de suite. Les deux escaliers sont présentés de manière aléatoire. Au bout d’un certain nombre d’essais, les deux escaliers convergent et les valeurs d’intensité du stimulus tendent à se concentrer autour d’une certaine valeur qui correspond au seuil.

La méthode d’ajustement

La méthode d’ajustement consiste à présenter des stimuli variant sur la dimension physique mesurée et à demander au sujet de régler lui-même l’intensité du stimulus, par exemple en tournant un bouton, de façon à ce qu’il soit juste perçu ou qu’il disparaisse plusieurs fois.

La fonction psychométrique

Les valeurs obtenues permettent de déterminer une fonction psychométrique qui relie les valeurs d’intensité du stimulus en abscisse à la proportion de réponses où le stimulus est perçu en ordonnée. Cette fonction a une forme « en S ». Les fonctions ne s’appliquent pas qu’à des caractéristiques physiques (contraste, longueur, taille…), elles peuvent aussi s’appliquer à d’autres dimensions psychologiques sociales ou émotionnelles comme l’attractivité sociale, l’agressivité, ou le degré de familiarité d’un visage.

La loi de Stevens

Stanley Smith Stevens (1906-1973) a consacré de nombreuses années à développer des méthodes de mesure des échelles sensorielles. La méthode la plus populaire est l’estimation des amplitudes. Pour cela, il demandait à différents observateurs de quantifier l’intensité d’un signal en attribuant au premier stimulus le nombre qu’il voulait, puis d’attribuer à chaque stimulus suivant un autre nombre reflétant son impression subjective par rapport au précédent. Les observateurs étaient libres de choisir n’importe quel nombre pour le premier et n’importe quel nombre pour définir l’ordre de grandeur. L’ensemble des stimuli était présenté plusieurs fois dans un ordre irrégulier. Il a ainsi découvert que les courbes obtenues ne pouvaient pas être décrites par la relation logarithmique de Fechner. En effet, pour chaque modalité sensorielle, l’intensité perçue d’un stimulus augmentait proportionnellement à l’intensité physique du stimulus élevée à une certaine puissance qui variait selon la modalité sensorielle. Il a donc proposé une autre équation, maintenant connue sous le nom de loi de Stevens, qui se présente sous la forme d’une fonction de puissance reliant l’intensité du stimulus à l’intensité de la sensation : S = K Iaoù S est l’intensité de la sensation, I l’intensité de la stimulation, K est une constante et a est dit « exposant de Stevens ». L’exposant varie en fonction du type de stimulation et de la modalité sensorielle. Par exemple, pour la luminance a = 0,3, pour la durée a = 1,1, pour la longueur apparente a = 1 et pour la sensation évoquée par un choc électrique a = 3,5. La loi de Stevens est généralement préférée à la loi de Fechner car elle est moins sujette aux biais et aussi parce que les mesures neurophysiologiques ont montré que les réponses neuronales s’ajustent mieux à une fonction de puissance qu’à une fonction logarithmique.

Au xixe siècle, les pionniers, comme Weber et Fechner, ont montré comment l’information sensorielle influençait le comportement et en ont déduit des lois psychophysiques reliant l’intensité de la stimulation à l’intensité de la sensation. Au milieu du xxe siècle, il devenait possible de mesurer directement la réponse neuronale en fonction de l’intensité de la stimulation grâce à l’enregistrement de l’activité des cellules chez l’animal. Actuellement, la neuroimagerie (imagerie par résonnance magnétique et électro-encéphalographie de haute résolution), couplée à la psychophysique, est utilisée pour identifier les régions du cerveau impliquées dans la reconnaissance consciente en comparant l’activation cérébrale lorsque le sujet perçoit le stimulus et lorsqu’il ne le perçoit pas, alors que, dans les deux cas, un même stimulus est présenté au seuil de détection.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Muriel BOUCART : directrice de recherche au CNRS

Classification

Média

Autres références

-

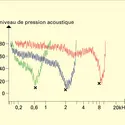

AUDITION - Psycho-acoustique

- Écrit par Marie-Claire BOTTE et Christel SORIN

- 4 489 mots

- 3 médias

La psycho-acoustique, branche de la psychophysique, a pour objet l'étude expérimentale des relations quantitatives entre les stimulus acoustiques mesurables physiquement et les réponses de l'ensemble du système auditif : sensations et perceptions auditives. Après avoir établi ces relations, le psycho-acousticien...

-

EBBINGHAUS HERMANN (1850-1909)

- Écrit par Jean-François RICHARD

- 334 mots

Psychologue allemand, qui s'est attaché à mettre au point des méthodes de mesure pour l'étude des processus mentaux supérieurs. Né près de Bonn, fils de marchand, Ebbinghaus fait des études d'histoire, de philologie, puis de philosophie à Bonn, Halle et Berlin et commence une existence indépendante...

-

FECHNER GUSTAV THEODOR (1801-1887)

- Écrit par Claude RABANT

- 905 mots

L'inventeur de la psychophysique, Fechner — un des penseurs qui marquèrent le plus l'Allemagne au xixe siècle — est à bien des égards l'héritier de la philosophie de la nature. Encore étudiant, il lit avec enthousiasme les œuvres de Schelling et d'Oken. Il en retient l'idée...

-

MACH ERNST (1838-1916)

- Écrit par Michel PATY

- 4 138 mots

- 1 média

...toute séparation entre le physique et le mental, l'objet et le sujet, fondée à ses yeux sur un dualisme cartésien qu'il critique, en proposant un monisme psychophysique. Aucune science – et la physique n'a pas de rôle privilégié – ne peut servir de fondations pour les autres ; l'observation psychologique... - Afficher les 9 références

Voir aussi