- 1. Les pyramides à degrés de la IIIe dynastie (env. 2700-2620 av. J.-C.)

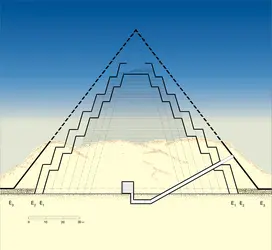

- 2. Les grandes pyramides de la IVe dynastie

- 3. Les pyramides des Ve et VIe dynasties. Les « Textes des pyramides »

- 4. Construction, orientation et géométrie

- 5. Les pyramides du Moyen Empire

- 6. Les dernières pyramides

- 7. Bibliographie

PYRAMIDE

Article modifié le

La pyramide, type de monument d'origine purement égyptienne, fut, au moins sous l'Ancien Empire (env. 2700 à 2200 av. J.-C.), essentiellement la tombe d'un roi et parfois d'une reine, les dimensions étant en ce dernier cas beaucoup plus modestes. Près d'une quarantaine de pyramides de rois de la IIIe à la XIIIe dynastie, période couvrant un millénaire, ont été identifiées ou repérées. La forme pyramidale même est issue de celle des grands monuments en gradins appelés par analogie « pyramides à degrés », que l'on édifia sous la IIIe dynastie ; celles-ci figuraient sans doute l'escalier que, dans les Textes des pyramides, il est demandé que l'on dresse afin de faciliter l'ascension de l'âme du roi décédé vers son père Rê, le Soleil. Le passage de la pyramide primitive à degrés à la pyramide véritable s'effectua à l'avènement de Snéfrou, fondateur de la IVe dynastie, lorsque l'architecte eut l'idée de matérialiser dans la pierre le tracé triangulaire où s'inscrivait auparavant le profil à degrés du monument. Cette forme nouvelle plus pure, rappelant celle du benben, la pierre sacrée d'Héliopolis, pouvait aussi bien permettre l'ascension de l'âme royale le long de ses pentes pointant directement vers le ciel que les gigantesques degrés construits jusqu'alors. Simultanément, un second symbolisme se superposa au premier : les théologiens, comparant la forme triangulaire de la pyramide au large faisceau de rayons que le soleil darde sous les nuées, virent en elle une pétrification de ces rayons bénéfiques assurant désormais la protection de la tombe du roi.

La pyramide ne constituait pas en elle-même un tout ; elle était la partie dominante d'un important complexe monumental comprenant en outre, au moins dès la fin de la IIIe dynastie, deux temples reliés entre eux par une chaussée privée, généralement couverte et ornée de bas-reliefs comme les salles principales de ces temples : le temple haut, où se rendait le culte funéraire, était disposé, en principe, sur la face orientale de la pyramide ; le temple bas, où se faisait la réception des cortèges, se situait en lisière de la vallée et comportait un bassin d'accostage pour les bateaux. Une enceinte entourait la pyramide et, à partir de la Ve dynastie, en partie son temple haut. Enfin, de très grandes barques de bois déposées dans des caveaux, ou parfois des simulacres de barques en pierre analogues, pouvaient être réparties à côté de l'enceinte ou de la chaussée.

L'origine du mot de pyramide est encore discutée entre les partisans d'une racine égyptienne hellénisée et ceux d'une origine purement grecque. Alors que dans les textes égyptiens la pyramide est toujours désignée par le vocable mer, Hérodote emploiera le mot πυραμ́ις, qui désignait aussi un gâteau de miel et de farine. Néanmoins, comme on trouve ce mot appliqué peu après à la figure géométrique matérialisée par ces tombeaux, il semble plausible que les mathématiciens grecs, qui, tel Pythagore, s'étaient rendus en Égypte dès avant Hérodote, aient retenu pour nommer aussi bien ces édifices que leur figure géométrique un terme revenant fréquemment lorsqu'il en était question ; Maspero avait ainsi songé à celui de pr-m-ous, utilisé par les géomètres égyptiens pour désigner l'une des lignes déterminantes de la pyramide.

Les pyramides à degrés de la IIIe dynastie (env. 2700-2620 av. J.-C.)

La première pyramide et la plus connue est celle du roi Zoser ou Djéser, édifiée à Saqqarah par Imhotep, le célèbre ministre-architecte qui fut divinisé quelque deux mille ans plus tard, puis identifié par les Grecs à Asklépios en raison de ses talents médicaux, tandis que, au iiie siècle avant notre ère, l'historien Manéthon en faisait l'inventeur de l'art de bâtir en pierre de taille. Imhotep, également grand-prêtre du culte du Soleil à On (Héliopolis), aura sans doute voulu marquer, par cette forme symbolique de gigantesque escalier dressé vers le ciel, l'aspiration du roi à s'évader du séjour souterrain des morts et à s'élever vers celui des dieux.

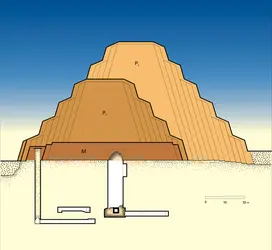

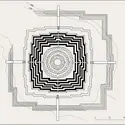

Cette pyramide recouvrit un grand mastaba carré de plus de 71 mètres de côté, type de superstructure ayant peut-être figuré la butte primordiale émergeant des eaux du chaos et à partir de laquelle Atoum avait créé l'univers. Mais ce mastaba ayant été étendu de 8,40 mètres vers l'est pour y incorporer une rangée de puits d'accès à des tombes d'enfants royaux, la pyramide se trouva allongée d'autant dans le sens est-ouest ; celle-ci, qui devait d'abord comporter quatre degrés, s'éleva à une quarantaine de mètres. Une dernière transformation étendit son massif vers le nord et vers l'ouest et porta le nombre de ses gradins à six, la hauteur atteignant alors près de 60 mètres pour une base de 109 mètres sur 121, oblongue d'est en ouest. Tandis que dans le mastaba initial les assises sont normalement disposées par lits horizontaux continus, le massif de la pyramide est constitué de tranches de maçonnerie d'environ 2,60 m d'épaisseur, inclinées de 160 par rapport à la verticale et s'appuyant les unes sur les autres, les lits étant déversés vers le centre et perpendiculairement aux faces de parement. Cette structure, qui assurait une grande stabilité, fut caractéristique des pyramides à degrés de la IIIe dynastie.

À celle de Zoser, le massif en gradins recouvre un vaste puits de 7 mètres de côté, dans lequel, à 28 mètres de profondeur, le caveau royal a été installé entre cinq assises de gros blocs de granit d'Assouan admirablement taillés et jointoyés. L'orifice cylindrique ménagé dans le plafond de ce caveau fut bloqué par un énorme bouchon de granit pesant plus de trois tonnes. Celui-ci ayant été forcé, les violateurs s'introduisirent dans le caveau et arrachèrent la momie de Zoser, dont l'un des pieds qui s'était détaché gisait encore au fond.

Dans une cour du temple funéraire situé au nord de la pyramide, une descenderie aboutit à la chambre de manœuvre surmontant le caveau et donne accès à l'appartement du ka et à un réseau complexe de galeries destinées sans doute au mobilier funéraire. Dans l'appartement même, plusieurs chambres sont revêtues de faïences bleues et les chambranles des portes sont ornés du protocole royal très finement sculpté : la façade de cette demeure du ka y est figurée, également revêtue de faïences, avec des simulacres de portes et de petites fenêtres, et sur les panneaux de ces fausses portes trois bas-reliefs inscrits montrent le roi effectuant des rites symboliques. D'autres galeries indépendantes, demeurées intactes jusqu'aux fouilles de 1933-1935, contenaient plusieurs dizaines de milliers de vases d'albâtre et de pierres dures variées, sur certains desquels des noms de rois des deux premières dynasties avaient été gravés.

Pyramide et temple ne constituaient toutefois que le centre d'un immense complexe monumental de quinze hectares, limité par une magnifique enceinte à redans bastionnée, haute de 10,50 mètres à l'origine. Imhotep imagina d'y figurer en constructions de pierre de taille tout le cadre architectural du heb-Sed, importante fête jubilaire où le roi était réintronisé ; par la célébration périodique de son heb-Sed dans l'au-delà, le ka de Zoser devait ainsi conserver éternellement son pouvoir royal. En vue de ces cérémonies purement idéales, Imhotep transposa dans la pierre les sanctuaires de types divers qui, pour la durée de la fête Sed, amplifiaient alors déjà avec le bois ou la brique crue les édicules légers de roseaux ou de clayonnage dressés en cette occasion aux temps prédynastiques.

Enfin, un second tombeau pour le roi fut préparé dans l'épaisseur du massif d'enceinte sud, comportant, comme la pyramide, un caveau de granit et un appartement souterrain avec le même type de décor de faïences bleues, de chambranles et de stèles-fausses portes au nom du roi ; ce tombeau figura peut-être le cénotaphe que les Horus des deux premières dynasties érigeaient à Abydos. Aux complexes funéraires ultérieurs, une seconde tombe se retrouvera de même au sud de la pyramide, d'abord sous forme d'un mastaba, puis d'une pyramide satellite de dimensions réduites. À partir de la Ve dynastie, cette pyramide satellite se situera au sud du temple haut, près de l'angle sud-est de la pyramide principale.

Les successeurs immédiats de Zoser, l'Horus Sekhem-Khet et probablement l'Horus Khâba, construisirent aussi des pyramides à degrés, respectivement à Saqqarah et à Zaouiêt el-Aryân, mais ils ne purent les achever. Sekhem-Khet, néanmoins, qui voulut imiter Zoser, dont il était sans doute le fils, édifia comme lui une vaste enceinte à redans et, dans le périmètre de celle-ci, au sud de sa pyramide, un second tombeau en forme de mastaba.

C'est probablement au dernier roi de la dynastie, Houni (ou Nysout), qu'il conviendrait d'attribuer la dernière des pyramides à degrés, celle de Meïdoum, à l'entrée du Fayoum. Dans ses deux premiers états elle comporta d'abord sept gradins, puis peut-être huit, et fut transformée finalement en pyramide véritable sous le règne de Snéfrou, le fondateur de la IVe dynastie. Cet édifice, qui fait la jonction entre les deux types de pyramides égyptiennes, revêt à ce titre une grande importance.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Philippe LAUER : directeur de recherche honoraire au C.N.R.S., architecte-archéologue expert à Sakkarah (service des Antiquités de l'Égypte)

Classification

Médias

Autres références

-

DJÉSER PYRAMIDE DE

- Écrit par Annie FORGEAU

- 219 mots

- 2 médias

-

PYRAMIDE DE SNÉFROU, Dahchour (Égypte)

- Écrit par Annie FORGEAU

- 237 mots

- 2 médias

-

AGUADA FÉNIX, site archéologique

- Écrit par Éric TALADOIRE

- 2 830 mots

- 3 médias

...nomment « groupe E ». Cette désignation correspond au nom du premier ensemble identifié à Uaxactun (Guatemala) par Frans Blom en 1926. Il se compose d’une pyramide qui fait face, de l’autre côté d’une place, à un édifice bas allongé, surmonté de trois petits temples. Depuis la pyramide, on peut enregistrer,... -

ANGKOR

- Écrit par Bruno DAGENS , Claude JACQUES et Albert LE BONHEUR

- 4 572 mots

- 12 médias

...compter tous les édifices en matériaux légers qui devaient exister et dont il ne reste plus trace. La partie centrale du sanctuaire est constituée par une pyramide à cinq gradins. Le sanctuaire supérieur, rebâti au milieu du xiie siècle, abritait le lịnga-palladium, divinité protectrice du roi et... -

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Architecture et philosophie

- Écrit par Daniel CHARLES

- 5 461 mots

...esprit étranger décédé, qui a abandonné son interpénétration vivante avec l'effectivité et, étant lui-même mort, entre dans ces cristaux dépourvus de vie ». Plus clairement : les premiers architectes se vouent à l'édification de tombeaux, et ces tombeaux, ce sont les pyramides. Nous sommes en Égypte.... -

BOROBUḌUR ou BARABUDUR

- Écrit par Jacques DUMARÇAY

- 1 584 mots

- 1 média

Le Borobudur est situé à quarante kilomètres au nord de Yogyakarta, dans la partie centrale de l'île de Java. On a souvent noté la dualité du monument, son aspect à la fois pyramidal, avec ses nombreux plans horizontaux, et son aspect hémisphérique qui fait que l'on ne peut se méprendre...

- Afficher les 25 références

Voir aussi

- KA, religion égyptienne

- JOMARD EDME FRANÇOIS (1777-1862)

- GIZEH PYRAMIDES DE

- ÉGYPTIEN ART

- FUNÉRAIRE ARCHITECTURE

- TOMBEAU

- PÔLE CÉLESTE

- PIERRE, architecture

- SYMBOLE DANS L'ART

- FUNÉRAIRE ART

- VENISE BASILIQUE SAINT-MARC DE

- DAHCHOUR ou DAHSHOUR PYRAMIDES DE, Égypte

- DJEDEF-RÊ ou DIDOUFRI PYRAMIDE DE

- DEIR EL-MEDINEH

- OUSERKAF PYRAMIDE D'

- OUNAS PYRAMIDE D'

- SÉSOSTRIS LES, pharaons de la XIIe dynastie (IIe mill. av. J.-C.)

- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE

- CHÉOPS ou KHÉOPS PYRAMIDE DE

- MEÏDOUM PYRAMIDE DE

- KHÉPHREN PYRAMIDE DE

- MYKÉRINOS ou MENKAOURÊ PYRAMIDE DE

- SED FÊTE ou HEB-SED

- NOMBRE D'OR

- TOMBE

- TEMPLE, Amérique précolombienne

- TEMPLE, Moyen-Orient

- SOLEIL SYMBOLISME & DIVINITÉS DU

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- PEYE ou PIANKHY (mort en 716 av. J.-C.) roi de Napata (env. 751-716 av. J.-C.)

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- CHAMBRE FUNÉRAIRE

- BRIQUE & PIERRE, architecture

- ÉGYPTIENNE ARCHITECTURE

- BRIQUE CRUE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE