- 1. Les pyramides à degrés de la IIIe dynastie (env. 2700-2620 av. J.-C.)

- 2. Les grandes pyramides de la IVe dynastie

- 3. Les pyramides des Ve et VIe dynasties. Les « Textes des pyramides »

- 4. Construction, orientation et géométrie

- 5. Les pyramides du Moyen Empire

- 6. Les dernières pyramides

- 7. Bibliographie

PYRAMIDE

Article modifié le

Les grandes pyramides de la IVe dynastie

Le roi Snéfrou fit édifier à Dahchour, à quelques kilomètres au sud de Saqqarah, deux très grandes pyramides, la « rhomboïdale » et la pyramide septentrionale, qui à elles deux représentent un cube de pierre d'un volume très nettement supérieur à celui de la grande pyramide de Guizeh, soit plus de 3 000 000 de mètres cubes au lieu de 2 600 000 mètres cubes. La rhomboïdale, construite la première, n'avait certainement pas été initialement prévue sous sa forme finale. Son côté n'aurait eu d'abord que 300 coudées (env. 157 m) de longueur avec une pente plus accusée (580). Par suite d'affaissements constatés dans sa descenderie, on aurait ceinturé le monument par une tranche périphérique d'une quinzaine de mètres d'épaisseur, dont l'inclinaison en parement fut ramenée à 540 30′. Puis, les parois de la chambre supérieure ayant commencé à bomber, de puissants étais y furent disposés, qui ne purent empêcher l'apparition de fissures dans la voûte en encorbellement. On aurait alors décidé de modifier à nouveau la pente pour alléger l'édifice et l'achever au plus vite ; à partir d'une cinquantaine de mètres au-dessus du sol, la pente fut, en effet, réduite à 430 22′, la hauteur prévue pour la pyramide se trouvant ainsi abaissée à 102 mètres environ. Mais finalement, on jugea préférable de renoncer à l'utilisation de ce monument pour y ensevelir le roi, et après avoir, peut-être, momentanément envisagé de réemployer pour lui la pyramide de Meïdoum en la transformant en pyramide véritable, on entreprit d'en construire une autre à Dahchour à 1 800 mètres au nord de la première. Adoptant pour cette pyramide septentrionale la pente réduite du tronçon supérieur de la rhomboïdale, on porta la longueur de son côté à 420 coudées, de façon à obtenir sensiblement la même hauteur que dans cette dernière. Un soin particulier fut apporté à la construction des voûtes couvrant les trois hautes salles intérieures, qui ne comportèrent d'encorbellements que sur deux faces et non sur les quatre comme à la rhomboïdale.

Bien qu'aucun vestige de sarcophage n'ait été recueilli dans ces deux pyramides, le fait que des restes humains furent découverts uniquement dans celle du nord paraîtrait indiquer que l'inhumation du roi fut effectuée dans cette dernière. En revanche, il semble que Snéfrou soit mort avant d'avoir pu parachever le temple correspondant à sa nouvelle pyramide et qu'on ait dû se contenter pour son culte funéraire des constructions préparées au complexe de la rhomboïdale ; celles-ci comportaient, d'une part, un lieu d'offrandes entre deux gigantesques stèles inscrites au nom du roi et dressées au pied même de la face orientale de la pyramide et, d'autre part, à 700 mètres à l'est dans le désert, mais encore loin de la vallée, un véritable temple avec des bas-reliefs et une cour à piliers précédant une rangée de six niches où auraient été pratiqués le culte des statues et peut-être celui des couronnes. Ce temple compris dans une enceinte était relié, vers l'ouest, à celle de la pyramide par une chaussée privée et, vers l'est, par une voie d'accès, probablement à un temple d'accueil qui resterait à découvrir en lisière de la vallée.

Après Snéfrou, son fils Khéops (ou Khoufou) édifia à Guizeh pour sa tombe la célèbre Grande Pyramide, considérée par les Grecs comme l'une des sept merveilles du monde. Cette pyramide, qui mesurait à la base 440 coudées de côté, soit environ 230 mètres, couvrait à elle seule plus de 5 hectares. Sa hauteur, encore actuellement de 138 mètres, devait être à l'origine à peu près de 146,60 m. Cette hauteur ne put être atteinte par aucun autre édifice durant une période de quatre mille ans, et ce n'est que vers la fin du Moyen Âge que les flèches de certaines cathédrales la dépassèrent de peu. Le volume de cette pyramide (2 600 000 m3) nécessita un nombre fabuleux de pierres, près de six millions de tonnes, qu'il fallut extraire des carrières, transporter à pied d'œuvre, équarrir, hisser sur la pyramide et assembler par assises, avant de pouvoir procéder au ravalement parfait de l'énorme superficie des quatre faces.

Au point de vue qualitatif, l'œuvre n'est pas moins remarquable ; l'appareillage des faces de parement, tant à l'intérieur des chambres et des couloirs qu'à l'extérieur de l'édifice, composé de blocs pesant souvent de deux à trois tonnes, reliés par des joints n'excédant pas un demi-millimètre, constitue un véritable tour de force technique.

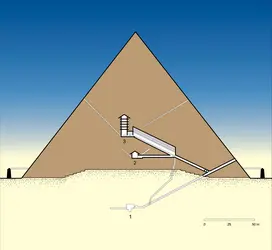

La disposition des galeries et des trois salles principales de la pyramide, qui semble étrange à première vue, doit s'expliquer par des modifications apportées au plan initial au cours même de la construction, comme on le constate dans plusieurs autres pyramides de cette période. Trois plans auraient été adoptés successivement, l'une des salles principales ayant correspondu dans chacun d'eux au lieu réservé à la sépulture du roi. Quant à la « grande galerie », avec sa voûte en encorbellement parallèle à sa pente, prévue dès le second plan pour entreposer les tampons de granit destinés à bloquer le couloir ascendant, elle n'aurait plus été, dans le plan définitif, où la salle sépulcrale fut transférée au-delà de son aboutissement supérieur, que le lieu de passage obligatoire pour accéder à celle-ci.

Cependant, pour toutes ces raisons, la Grande Pyramide n'a cessé d'intriguer profondément les visiteurs qui donnèrent souvent libre cours à leur imagination pour tenter d'expliquer la raison d'un pareil effort. Dès le ive siècle de notre ère, Julius Honorius et Rufin se faisaient les échos d'une légende, qui trouvera plus tard place dans la décoration d'une coupole de Saint-Marc de Venise et se perpétuera jusqu'au xvie siècle, selon laquelle les Grandes Pyramides auraient été les greniers à blé édifiés par Joseph en prévision des sept années de disette ; elles seront ainsi fréquemment appelées au Moyen Âge « greniers de Joseph » ou « greniers pharaon ». Plusieurs auteurs arabes, d'autre part, attribuèrent à un songe annonçant des cataclysmes et un déluge, songe qu'aurait fait Khéops (appelé par eux Sourid), la cause de la construction des deux grandes pyramides de Guizeh ; celles-ci devaient non seulement abriter les corps des rois et leurs trésors, mais encore préserver toutes les connaissances et la science de l'époque, qui y auraient été enregistrées. Cette idée fut reprise dès le début du xixe siècle par E. F. Jomard, qui estima dans la Description de l'Égypte que la Grande Pyramide n'aurait pas été simplement un tombeau de roi, mais surtout un monument de la science égyptienne, où celle-ci aurait « déposé, peut-être même voulu cacher des résultats importants que la méditation découvre aujourd'hui » ; et se fondant sur une évaluation erronée qu'il fit de la valeur de la coudée royale, il assura que la Pyramide était un monument métrique destiné à conserver l'unité des mesures nationales, fraction elle-même de l'unité d'arc géodésique.

C'est à la suite des mesures effectuées à la Grande Pyramide par le professeur Piazzi Smyth, astronome royal d'Écosse, et des commentaires qu'il publia en 1864 et 1867, que les théories fantaisistes plus ou moins extravagantes se multiplièrent. Ce dernier, qui avait tenté de fonder sur des données scientifiques les dates et correspondances prophétiques qu'un théoricien bibliste, John Taylor, prétendait trouver indiquées par les particularités et les mesures des chambres et couloirs de la Pyramide, fit en effet école. Parallèlement à ces théories biblico-mathématiques et divinatoires, d'autres, à caractère ésotérique ou théosophique, tendirent à démontrer que cette pyramide aurait été destinée à des initiations. Divers auteurs, enfin, ont voulu y voir, comme Jomard, un monument métrique et géodésique, voire astronomique, certains allant même jusqu'à l'interpréter comme étant un observatoire. De ce fatras de théories accumulées par cette pseudo-science, qui se pare du nom de « pyramidologie », il n'y a rien à retenir sinon l'orientation extraordinairement précise des pyramides de la IVe dynastie et certaines qualités numériques ou géométriques intéressantes qui y ont été relevées. Il faut, d'autre part, rappeler, à l'encontre de ces théories, que non seulement la pyramide de Khéops contient encore son sarcophage de granit sensiblement en place, mais surtout qu'elle fit très clairement partie, comme les autres, d'un complexe monumental dont l'enceinte, le temple de culte (où des fragments de bas-reliefs au nom du roi ont été recueillis) et la chaussée présentent des traces ou des vestiges indiscutables. En outre, deux grandes barques, probablement destinées aux voyages du roi défunt dans l'au-delà, ont été retrouvées encore enfouies dans leurs caveaux au sud de la pyramide, tandis que, à l'est, de vastes cavités en avaient manifestement contenu trois autres. Enfin, immédiatement au sud-est de l'emplacement du temple, trois petites pyramides s'alignent parallèlement à la grande, chacune possédant sa chapelle de culte adossée à sa face orientale. La plus méridionale fut celle de la reine Henoutsen, la mère de Khéphren, les deux autres ayant été, sans doute, celles des mères respectives du fils aîné Kawab, mort peu avant son père et de Djedef-rê (ou Didoufri) qui prit le pouvoir avant Khéphren. La présence, en ce point, de ces pyramides des reines au pied de celle de Khéops est une preuve de plus qu'elle fut son tombeau.

Djedef-rê choisit le site d'Abou Roash, à huit kilomètres au nord de celui de Guizeh, pour y édifier sa pyramide, mais il ne put l'achever. Le plan intérieur, comprenant une très vaste fosse centrale, fut aussi différent de celui de la pyramide de son père que du plan de celle de son demi-frère Khéphren.

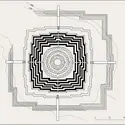

La pyramide de ce dernier, dont le côté mesure une quinzaine de mètres de moins à la base que la Grande Pyramide, atteignait en revanche presque sa hauteur, à quatre mètres près, en raison de sa pente un peu plus accusée (530 8′). La section méridienne de l'édifice, qui est un triangle sacré (aux côtés proportionnels à 3-4-5, où h = 4), donne en effet cet angle. La pyramide de Khéphren comporte deux descenderies et deux chambres qui semblent, comme à Khéops, avoir correspondu à deux plans successifs de la construction. Le complexe est dans l'ensemble plus monumental, les temples furent plus développés et le granit y fut employé massivement pour la plupart des parements de murs.

Après cette pyramide, il conviendrait de placer la vaste excavation de Zaouiêt el-Aryân conçue sur le même plan que celle de la pyramide d'Abou-Roash et comportant un épais radier de granit dans lequel un curieux caveau de forme elliptique se trouve entaillé. Cette ébauche d'une dernière très grande pyramide de 200 mètres de côté pourrait être attribuée au roi Bikéris, des listes de Manéthon, sans doute un fils de Djedef-rê, disparu peu après son accession au trône.

Mykérinos (ou Menkaourê), fils de Khéphren, qui régna ensuite, construisit la troisième grande pyramide de Guizeh. Mesurant environ 105 mètres (soit 200 coudées) de côté et 66 mètres de hauteur avec une pente de 510 20′, déterminée par le triangle rectangle égyptien où h = 5 et b = 4, cette pyramide eut un volume beaucoup plus réduit que celle de Khéphren : quelque 250 000 mètres cubes au lieu de plus de deux millions. Son revêtement avait été prévu en granit, mais par suite, sans doute, de la maladie puis de la mort prématurée du roi, du calcaire y fut substitué à partir du tiers inférieur. Le plan de l'appartement funéraire, plus complexe que celui de Khéphren, comporte également deux descenderies qui indiquent, là aussi, l'agrandissement du monument et le déplacement de la chambre sépulcrale. Le très beau sarcophage de basalte à décor en façade de palais, que celle-ci contenait encore lorsque le colonel H. Vyse y pénétra en 1837, a malheureusement disparu en mer au cours de son transport à Londres. Trois petites pyramides anonymes, probablement destinées aux reines, sont alignées parallèlement à celle du roi comme à Khéops, mais elles sont situées au sud, et non à l'est. Quant au temple funéraire, qui avait été prévu revêtu de granit, il fut complété en brique crue par Shepseskaf, fils et successeur de Mykérinos.

Shepseskaf, ainsi que son épouse probable Khentkaous, qui semble avoir exercé la régence jusqu'à la fin de la dynastie, renoncèrent, on ne sait pourquoi, à la forme pyramidale pour leurs tombeaux respectifs à Saqqarah et à Guizeh, qu'ils firent construire en forme de gigantesques sarcophages.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Philippe LAUER : directeur de recherche honoraire au C.N.R.S., architecte-archéologue expert à Sakkarah (service des Antiquités de l'Égypte)

Classification

Médias

Autres références

-

DJÉSER PYRAMIDE DE

- Écrit par Annie FORGEAU

- 219 mots

- 2 médias

-

PYRAMIDE DE SNÉFROU, Dahchour (Égypte)

- Écrit par Annie FORGEAU

- 237 mots

- 2 médias

-

AGUADA FÉNIX, site archéologique

- Écrit par Éric TALADOIRE

- 2 830 mots

- 3 médias

...nomment « groupe E ». Cette désignation correspond au nom du premier ensemble identifié à Uaxactun (Guatemala) par Frans Blom en 1926. Il se compose d’une pyramide qui fait face, de l’autre côté d’une place, à un édifice bas allongé, surmonté de trois petits temples. Depuis la pyramide, on peut enregistrer,... -

ANGKOR

- Écrit par Bruno DAGENS , Claude JACQUES et Albert LE BONHEUR

- 4 572 mots

- 12 médias

...compter tous les édifices en matériaux légers qui devaient exister et dont il ne reste plus trace. La partie centrale du sanctuaire est constituée par une pyramide à cinq gradins. Le sanctuaire supérieur, rebâti au milieu du xiie siècle, abritait le lịnga-palladium, divinité protectrice du roi et... -

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Architecture et philosophie

- Écrit par Daniel CHARLES

- 5 461 mots

...esprit étranger décédé, qui a abandonné son interpénétration vivante avec l'effectivité et, étant lui-même mort, entre dans ces cristaux dépourvus de vie ». Plus clairement : les premiers architectes se vouent à l'édification de tombeaux, et ces tombeaux, ce sont les pyramides. Nous sommes en Égypte.... -

BOROBUḌUR ou BARABUDUR

- Écrit par Jacques DUMARÇAY

- 1 584 mots

- 1 média

Le Borobudur est situé à quarante kilomètres au nord de Yogyakarta, dans la partie centrale de l'île de Java. On a souvent noté la dualité du monument, son aspect à la fois pyramidal, avec ses nombreux plans horizontaux, et son aspect hémisphérique qui fait que l'on ne peut se méprendre...

- Afficher les 25 références

Voir aussi

- KA, religion égyptienne

- JOMARD EDME FRANÇOIS (1777-1862)

- GIZEH PYRAMIDES DE

- ÉGYPTIEN ART

- FUNÉRAIRE ARCHITECTURE

- TOMBEAU

- PÔLE CÉLESTE

- PIERRE, architecture

- SYMBOLE DANS L'ART

- FUNÉRAIRE ART

- VENISE BASILIQUE SAINT-MARC DE

- DAHCHOUR ou DAHSHOUR PYRAMIDES DE, Égypte

- DJEDEF-RÊ ou DIDOUFRI PYRAMIDE DE

- DEIR EL-MEDINEH

- OUSERKAF PYRAMIDE D'

- OUNAS PYRAMIDE D'

- SÉSOSTRIS LES, pharaons de la XIIe dynastie (IIe mill. av. J.-C.)

- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE

- CHÉOPS ou KHÉOPS PYRAMIDE DE

- MEÏDOUM PYRAMIDE DE

- KHÉPHREN PYRAMIDE DE

- MYKÉRINOS ou MENKAOURÊ PYRAMIDE DE

- SED FÊTE ou HEB-SED

- NOMBRE D'OR

- TOMBE

- TEMPLE, Amérique précolombienne

- TEMPLE, Moyen-Orient

- SOLEIL SYMBOLISME & DIVINITÉS DU

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- PEYE ou PIANKHY (mort en 716 av. J.-C.) roi de Napata (env. 751-716 av. J.-C.)

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- CHAMBRE FUNÉRAIRE

- BRIQUE & PIERRE, architecture

- ÉGYPTIENNE ARCHITECTURE

- BRIQUE CRUE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE