ORIENT QUESTION D'

Article modifié le

La guerre de Crimée et ses conséquences (1850-1878)

Les années qui suivent la résolution de la crise égyptienne constituent pour l'Empire ottoman une période de paix relative au cours de laquelle sont mises en application les réformes prévues par la charte de Gül-Hané, avec le soutien moral des Anglais, cependant que les Russes sont favorables aux traditionalistes et, par ailleurs, exercent une forte pression sur les principautés moldo-valaques.

De l'affaire des Lieux saints à la guerre de Crimée (1850-1856)

Une querelle sérieuse surgit à propos des Lieux saints entre la France, protectrice des catholiques, et la Russie, protectrice des orthodoxes. Par les Capitulations, la France avait fait reconnaître les droits des religieux latins sur les Lieux saints ; mais, en 1757, les Grecs ont obtenu l'éviction des religieux latins au profit des orthodoxes et, en 1808, les Russes ont fait admettre leur droit de protection sur les Lieux saints, sans aucune réaction de la part des Français. C'est seulement en 1850 que Louis-Napoléon Bonaparte, désireux de s'attirer l'appui des catholiques français, émet des revendications sur les Lieux saints et réclame le respect des Capitulations. Une commission mixte, puis une commission turque de conciliation ayant échoué, le tsar Nicolas Ier cherche à attirer les Anglais dans son camp en leur proposant un partage des territoires ottomans (janvier 1853), puis son ambassadeur Menchikov exige du sultan des garanties pour les chrétiens du « culte gréco-russe » de l'Empire ; ces exigences sont repoussées par le sultan, que soutiennent les Français et les Anglais.

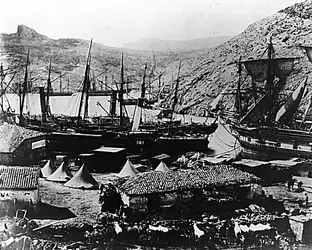

En mars 1854 est conclue une alliance turco-franco-anglaise : les Français y voient un moyen de redorer leur blason auprès des Turcs et d'étendre leur influence en Orient, les Anglais celui de s'opposer à l'expansion russe et de jouer un plus grand rôle politique dans le Levant en vue de protéger la route des Indes. De la Dobroudja, la guerre – déclarée par les Turcs à la fin de 1853 – est portée en Crimée où le fait essentiel est le siège de Sébastopol (octobre 1854-septembre 1855).

Le traité de Paris : règlement de la Question d'Orient (1856-1862)

Les Russes ayant remporté quelques succès en Anatolie orientale et le nouveau tsar Alexandre II se montrant plus conciliant, un accord est dès lors possible : il aboutit à la signature du traité de Paris (30 mars 1856).

Ce traité revêt une importance particulière dans la Question d'Orient : on a même pu croire qu'il en apportait la solution. Il comportait les clauses suivantes : évacuation des territoires réciproquement conquis ; garantie de l'intégrité du territoire ottoman ; recours, en cas de conflit entre la Porte et une puissance occidentale, à la médiation des autres puissances ; neutralisation de la mer Noire ; internationalisation du Danube et de ses embouchures, dont la Russie est écartée par des rectifications de frontières ; indépendance de la Valachie et de la Moldavie ; renouvellement de la Convention des Détroits ; enfin, promulgation par le sultan d'une nouvelle série de réformes (hatt-i hümayūn de février 1856).

De ce traité résulte peu après l'union de la Valachie et de la Moldavie qui élisent le même prince, Alexandre Couza (janvier-février 1859) ; trois ans plus tard, la fusion est réalisée et donne naissance à la Roumanie (1862).

Au Liban, à la suite d'attaques répétées des Druzes contre les Maronites (1861), avec l'accord de Constantinople et des grandes puissances, un corps expéditionnaire français intervient ; il demeurera sur place jusqu'en 1871. En juin 1861, une commission mixte accorde au Liban un statut spécial, devenu définitif en 1864, de province autonome gouvernée par un chrétien assisté d'un conseil administratif.

Un autre conflit, qui a éclaté au Monté-négro, est lui aussi réglé grâce à l'intervention pacifique des grandes puissances (traité de Scutari, août 1862).

Application de réformes intérieures dans l'Empire ottoman (1860-1880)

Malgré la promulgation des édits de 1839 et de 1856, les réformes que le sultan Abdul-Medjid avait décidées n'ont pas reçu une application approfondie, en raison de difficultés nées des problèmes extérieurs. Cependant l'armée est réorganisée, les tribunaux religieux perdent une grande part de leurs attributions, des tribunaux de commerce sont institués. L'enseignement subit une transformation, surtout à partir du règne du sultan Abdul-Aziz (1861-1876) pendant lequel un lycée franco-turc est fondé à Galata-Saray (1868). Le pouvoir central est réorganisé à l'européenne, un Conseil d'État mis en place, où siègent des musulmans et des chrétiens ; les provinces sont dotées de nouvelles structures administratives. Un mouvement intellectuel, réformiste et novateur, se développe, empruntant ses idées littéraires et politiques à l'Occident, à la France notamment.

En revanche, dans le domaine économique, les seuls progrès notables sont l'œuvre de sociétés étrangères qui bénéficient de conditions très avantageuses et songent d'abord à leurs profits : déjà apparaît l'exploitation économique qui est l'un des signes les plus importants de la pénétration européenne dans l'Empire au cours des quatre dernières décennies du xixe siècle ; le symbole le plus évident en est la Banque ottomane, créée en 1863 par les Français et les Anglais. Rapidement, elle joue un rôle capital dans la politique financière et économique de l'Empire. Cette évolution réformiste est mal vue par les milieux conservateurs, ainsi que par les Russes qui misent sur l'affaiblissement et le démembrement du monde ottoman et sur l'autonomie, sinon sur l'indépendance, des provinces chrétiennes encore dépendantes.

Nationalisme et guerres d'indépendance dans les Balkans (1863-1878)

De 1863 à 1914, les Balkans constituent le secteur le plus agité de l'Empire ottoman, en raison des luttes qui s'y déroulent pour l'indépendance, mais aussi des interventions directes ou indirectes des Russes au nom du panslavisme, ou des Autrichiens, puis des Prussiens, qu'inquiètent les visées russes.

La Grèce, qui vient de se donner un nouveau roi (Georges Ier, 1863), annexe les îles Ioniennes – ce que reconnaît le sultan – et réclame la cession de la Crète où éclate une violente insurrection : le sultan doit accorder à l'île un autre statut administratif attribuant le gouvernement à une assemblée mixte de chrétiens et de musulmans (1869). Des modifications en faveur des chrétiens sont apportées à ce statut en 1878 et en 1897, date à laquelle l'autonomie est reconnue à l'île, en attendant son rattachement à la Grèce (1910-1912).

À partir de 1864, de nombreux incidents surviennent en Bulgarie, provoqués par les komitadjis ; les Turcs finissent par donner satisfaction aux Bulgares sur des points essentiels : formation d'une « nation » bulgare, création d'une Église bulgare autonome (février 1870).

À son tour, l'Herzégovine s'enflamme, puis à nouveau la Bulgarie s'agite, où l'armée turque réagit avec violence (avril 1876). Les événements se précipitent. Le 30 mai 1876, le sultan Abdul-Aziz est déposé puis remplacé par Murad V. La guerre de la Turquie contre la Serbie et le Monténégro en juillet est suivie en août par la déposition de Murad V et l'avènement de Abdul-Hamid II. En octobre, un armistice est accordé à la Serbie vaincue, puis en décembre 1876-janvier 1877 se tient la conférence de Constantinople, sans résultat. Le 23 décembre 1876 est promulguée la première Constitution ottomane tandis qu'arrivent au pouvoir les libéraux (Midhat pacha). En janvier-mars 1877 sont signés des accords austro-russe et austro-roumain mais, en avril, les Russes déclarent la guerre aux Ottomans « au nom des intérêts de la Russie et de l'Europe », en fait pour venir en aide aux Serbes et aux Bulgares. Malgré une héroïque défense, les Turcs sont vaincus et doivent signer la paix de San Stefano (3 mars 1878), qui consacre l'indépendance de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, et crée la Grande-Bulgarie, État vassal et tributaire de Constantinople, mais gouverné par un prince choisi par les Russes.

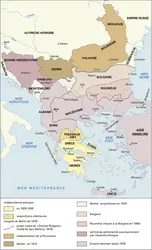

Le traité de Berlin (1878) et l'influence allemande

Cette paix trop favorable aux Russes émeut les Anglais et les Autrichiens ; les premiers concluent en juin 1878 une alliance défensive avec les Turcs, et reçoivent en échange l'île de Chypre. Devant la menace d'un conflit, Bismarck intervient et, au congrès qu'il réunit à Berlin, arbitre les querelles. La Serbie et la Roumanie sont reconnues comme États indépendants, mais la Bulgarie perd une partie de son territoire qui devient la Roumélie-Orientale. Quant à la Grèce, elle reçoit la Thessalie et une partie de l'Épire, tandis que l'Autriche peut occuper la Bosnie et l'Herzégovine. La Russie obtient les régions de Kars, Ardahan et Batoum. La Macédoine est dotée d'un statut comparable à celui de la Crète. Enfin, la France se voit reconnaître le droit de protection des chrétiens de l'Empire ottoman (juin 1878).

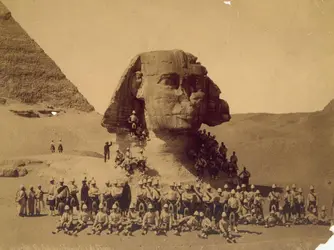

Le congrès de Berlin est une nouvelle étape vers la désintégration de l'Empire ottoman qui est bien, alors, « l'homme malade » de l'Europe. De fait, en Orient, il a perdu l'Égypte, à laquelle, à partir de 1876 et surtout de 1882, l'Angleterre impose sa domination ; en Afrique du Nord, les territoires de suzeraineté ottomane, l'Algérie et la Tunisie, sont passés ou passent sous le contrôle de la France ; en Europe, l'Empire ne possède plus que des parcelles de sol.

La Question d'Orient est du ressort unique des grandes puissances, qui non seulement pèsent sur la politique extérieure de la Turquie, mais en outre font main basse sur ses ressources économiques et financières. Cette pression européenne provoque une réaction absolutiste du sultan Abdul-Hamid II qui suspend la Constitution, élimine les libéraux et, pour tenter de sauvegarder les provinces asiatiques et musulmanes de son Empire, met en avant la politique du panislamisme. Il trouve d'ailleurs un soutien dans l'Allemagne de Bismarck et de Guillaume II, qui visent à étendre l'influence allemande vers l'est, aux dépens des Russes et des Anglais : c'est le Drang nach Osten. Dans les Balkans, l'Autriche accroît sa pression et cherche à s'assurer la possession de Salonique, mais sa politique la met en opposition avec la Russie. En Orient enfin, la rivalité anglo-française, un moment à l'avantage de la France avec l'action au Liban et le percement du canal de Suez (1869), tourne en faveur de l'Angleterre qui, profitant des difficultés financières de l'Égypte, prend le contrôle du canal, puis du pays, et étend sa protection aux émirats du golfe Persique : depuis Gibraltar jusqu'à l'océan Indien, en passant par Malte, Chypre, l'Égypte, Aden et le golfe Persique, la route des Indes est bien gardée.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Robert MANTRAN : membre de l'Institut, professeur émérite à l'université de Provence-Aix-Marseille-I

Classification

Médias

Autres références

-

MOUVEMENT DES NATIONALITÉS DANS L'EUROPE BALKANIQUE ET DANUBIENNE - (repères chronologiques)

- Écrit par Vincent GOURDON

- 481 mots

1774 Le traité de Kutchuk-Kaïnardji, qui met fin à la guerre russo-turque (1768-1774), donne aux Russes un droit de protection sur les chrétiens des Balkans.

1821 Déclenchement de la révolte anti-ottomane à partir des provinces danubiennes, à l'initiative des sociétés secrètes helléniques....

-

BALKANS ou PÉNINSULE BALKANIQUE

- Écrit par Jean AUBOUIN et Michel ROUX

- 7 514 mots

- 1 média

Cedernier processus, encouragé et contrôlé par les puissances européennes, ruine la domination ottomane dans les Balkans. La Grèce est indépendante dès 1830 ; l'émancipation de la Serbie, amorcée en 1815, est parachevée par le congrès de Berlin (1878), qui reconnaît son indépendance... -

CRIMÉE (GUERRE DE)

- Écrit par William Peter Jackson SMITH

- 496 mots

- 2 médias

Conséquence de la politique menée par Napoléon III pour essayer de rompre la coalition européenne qui, depuis 1815, réduit le rôle de la politique étrangère de la France. Envisageant certains remaniements de frontières, avec l'accord de l'Angleterre et de la Russie, et voulant engager l'intérêt...

-

ÉGYPTE - L'Égypte coloniale

- Écrit par Nada TOMICHE

- 6 549 mots

- 14 médias

...victoires égyptiennes et fait peser une seconde menace sur Constantinople. Mais, prenant vigoureusement parti pour la Turquie dans ce qu'on appelle la « question d'Orient », c'est-à-dire la lutte ouverte entre la Porte et l'Égypte, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche... -

GRÈCE - De la Grèce byzantine à la Grèce contemporaine

- Écrit par Jean CATSIAPIS , Encyclopædia Universalis , Dimitri KITSIKIS et Nicolas SVORONOS

- 21 414 mots

- 11 médias

...libéralisme européen, menaçaient l'entente fragile de la France et de l'Angleterre autour du principe légitimiste de la Sainte Alliance, d'autant plus que ces deux puissances étaient en complet désaccord sur la question d'Orient. Il a donc fallu en venir à un compromis pour régler la question grecque. - Afficher les 10 références

Voir aussi

- MOLDAVIE ROUMAINE

- BANQUE HISTOIRE DE LA

- BALKANIQUES GUERRES (1912-1913)

- DÉTROITS QUESTION DES

- ASIE MINEURE

- YPSILANTI ALEXANDRE (1792-1828)

- PARIS TRAITÉ DE (1856)

- SAN STEFANO TRAITÉ DE (3 mars 1878)

- ARMÉNIENS

- ABDUL-MEDJID (1823-1861) sultan ottoman (1839-1861)

- ABDUL-AZIZ (1830-1876) sultan ottoman (1861-1876)

- ABDUL-HAMID II (1842-1918) sultan ottoman (1876-1909)

- BERLIN CONGRÈS DE (1878)

- JEUNES-TURCS

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1914 à 1945

- ÉGYPTE, histoire : de 1805 à 1952

- GRÈCE, histoire, jusqu'à l'indépendance (1830)

- GRÈCE, histoire, de 1830 à nos jours

- POLOGNE, histoire, de 1764 à 1914

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1914 à 1945

- FRANCE, histoire, de 1715 à 1789

- ALLEMAGNE, histoire, de 1806 à 1945

- RUSSIE, histoire, des origines à 1801

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917