RADIOACTIVITÉ

Article modifié le

Les différents types de radioactivité

Jusqu'à la fin du xixe siècle, toutes les lois expliquant la nature reposaient finalement sur deux types de forces (les physiciens parlent plutôt d'interactions) fondamentales : la gravitation et l'électromagnétisme. Pourtant, à l'aube du xxe siècle, les physiciens se rendent compte que, si l'on scrute l'infiniment petit, ces deux forces seules sont incapables d'expliquer le comportement des particules évoluant dans ce monde microscopique. Il faut faire appel à deux autres types de forces : l'interaction forte et l'interaction faible, qui étaient jusqu'alors passées inaperçues du fait de leur très faible portée. L'étude de la radioactivité prit une part prépondérante dans cette prise de conscience.

En 1999, on a mis en évidence tous les éléments depuis Z = 1 jusqu'à Z = 112 (une expérience récente prétend avoir mis en évidence les éléments Z = 114, Z = 116 et Z = 118). Un élément donné possède en général au moins un isotope stable, et plusieurs isotopes radioactifs. Par exemple, on connaît 15 isotopes de l'oxygène (de A = 12 à A = 26), mais seuls 16O,17O et 18O sont stables. Tous les éléments de Z = 1 à Z = 83 (sauf Z = 43 et Z = 61) possèdent au moins un isotope stable, et donc sont présents sur la Terre. Ceux de Z = 84 à Z = 92 sont radioactifs, mais encore présents sur la Terre. Les éléments avec Z > 92 n'existent pas naturellement, mais ils ont été fabriqués et étudiés par l'homme. Pour résumer la situation, 280 nucléides sur les 3 000 connus sont stables. La radioactivité est donc un phénomène courant. Les physiciens ont analysé les modes de désintégration les plus fréquents.

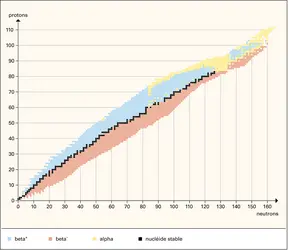

On reporte souvent dans un plan (N, Z) l'ensemble des nucléides. On appelle celui-ci la carte nucléaire. On représente chaque nucléide par un petit carré affecté d'une couleur conventionnelle correspondant au mode de désintégration dominant. Cette carte est illustrée dans la figure. Les noyaux stables sont situés dans une zone appelée « vallée de stabilité ». Sur les bords de celle-ci, on trouve les noyaux radioactifs, qui finissent par rejoindre la vallée en empruntant des chemins variés. La forme de cette vallée résulte d'un combat subtil entre l'interaction forte, qui tend à rendre Z = N, et la force électrique, qui tend à séparer les protons.

On distingue traditionnellement trois types de radioactivité : la radioactivité naturelle (émission de particules α), découverte par Henri Becquerel, la radioactivité artificielle (radioactivité β et rayonnementγ), découverte par Irène et Frédéric Joliot-Curie, et la radioactivité exotique, découverte plus récemment (1984) par Herbert J. Rose et G. A. Jones. La radioactivité naturelle provient de trois sources :

– des radionucléides produits en même temps que la Terre il y a 4 milliards d'années (U, Th, Np…) et de leurs nombreux descendants aux durées de vie très diverses (le radium et le radon sont les plus connus) ; cette radioactivité est dite d’origine « tellurique » ;

– des rayons cosmiques ;

– des radionucléides produits en permanence par action de ces rayons cosmiques sur des atomes dans la stratosphère ou la haute atmosphère (14C, 3H, …).

Les modes classiques

Radioactivité α

La particule alpha (α) est un noyau d'hélium α = 42He ; c'est une particule très stable. Un noyau possédant un Z grand subit des tiraillements dus à la répulsion électrique des protons. L'expulsion d'un α par un tel noyau devient intéressante, car le noyau résiduel possède une plus faible énergie électrique. Nous avons affaire à une transmutation du genre :

Une grande partie des noyaux lourds se désintègrent de cette façon, avec la propriété que l'énergie Eα de la particule α est unique pour chaque réaction particulière. Ainsi, la désintégration du 238U donne des α de 4,198 MeV.

Radioactivité β

Il existe trois sortes de radioactivité β.

À la base de la radioactivité β— est la transmutation d'un neutron (n) en proton (p), selon la réaction :

La radioactivité β+ est fondée sur la réaction de base :

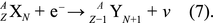

Une autre possibilité de base très analogue à la précédente est :

Radioactivité γ

Un noyau dans un état excité, noté X*, retourne à un état de plus basse énergie (un autre état excité ou l'état fondamental), en émettant un rayonnement γ électromagnétique de courte longueur d'onde ou, en vertu de la dualité onde-corpuscule, des photons γ de grande énergie, selon le modèle :

Le noyau conserve son « identité », et on parle de désexcitation plutôt que de radioactivité. Néanmoins, par tradition, on appelle volontiers radioactivité γ ces types de désintégrations résultant d'un état excité lui-même produit par une radioactivité de type α ou β. Si l'état excité possède une période appréciable, on parle d'un isomère. Dans certains cas, on le compte presque comme un nucléide à part entière.

Fission

Pour des raisons assez analogues à celles qui interviennent dans la radioactivité α, un noyau très lourd peut se déformer à un point tel qu'une cassure devient inévitable. Le noyau initial se scinde en deux gros fragments (parfois trois) d'importance à peu près égale, plus quelques particules légères, en général des neutrons. Le schéma de désintégration est le suivant : X → A + B + n + n +... (9).

On appelle ce processus la fission nucléaire. Certains noyaux la subissent spontanément ; le plus souvent, elle entre en compétition avec une émission de α.

Les modes exotiques

A priori, n'importe quelle réaction du type (1) est susceptible de se produire si le bilan d'énergie est favorable. En pratique, parmi toutes les voies de désintégrations ouvertes, on ne détectera que celles qui correspondent aux périodes les plus courtes. Pour la grande majorité des noyaux connus, ce cas de figure correspond aux modes classiques. Pour y échapper, on peut soit attendre très longtemps un phénomène rare, soit chercher dans des noyaux exotiques.

Radioactivité par proton ou neutron

Si on s'intéresse à un noyau qui contient un surplus de protons très important, il peut émettre spontanément un proton et donner :

Ce noyau est très éphémère, car il n'est pas lié par rapport à son constituant le plus simple, le proton. Les noyaux pour lesquels cette réaction est possible sont dits être sur la drip line proton dans la carte nucléaire.

On peut avoir un phénomène analogue, avec émission d'un neutron, pour les noyaux anormalement riches en neutrons :

La radioactivité double β

Il arrive, dans certains cas extrêmement rares, qu'un noyau ne puisse effectuer une désintégration β classique, mais puisse « sauter une case » et gagner un voisin éloigné, par une double désintégration β, en évitant l'étape du voisin immédiat. On a affaire à une transition du genre :

C'est dans ce type de radioactivité que l'on trouve les noyaux de plus longue période (de 1019 à 1021 ans). Leur mesure demande des prouesses technologiques fantastiques.

Certains modèles théoriques prédisent la réaction précédente, mais sans émission des numacr, avec une période de l'ordre de 1024 ans.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard SILVESTRE-BRAC : chargé de recherche au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

DÉCOUVERTE DE LA RADIOACTIVITÉ NATURELLE

- Écrit par Bernard PIRE

- 156 mots

- 1 média

En février 1896, Henri Becquerel (1852-1908) prépare des cristaux de sulfate double d'uranyle et de potassium et, afin d'étudier leur phosphorescence, les place sur une plaque photographique entourée d'un papier. Le soleil étant absent, il enferme ses plaques dans un tiroir. Quelques jours plus...

-

ACTINIUM

- Écrit par Georges BOUISSIÈRES

- 920 mots

L'existence dans la pechblende de l' actinium, élément radioactif de numéro atomique 89, fut établie en 1899 par André Louis Debierne, collaborateur de Pierre et Marie Curie qui venaient, un an auparavant, de découvrir, dans ce minerai d'uranium, le polonium et le radium. Son...

-

ALPHA RAYONNEMENT

- Écrit par Bernard PIRE

- 185 mots

Rayonnement le moins pénétrant émis par les substances radioactives, sous la forme de noyaux d'hélium 4. Il avait été reconnu dès 1903 par Ernest Rutherford comme formé de particules chargées positivement et de masse proche de celle de l'atome d'hélium. La théorie de la désintégration...

-

AMÉRICIUM

- Écrit par Monique PAGÈS

- 1 385 mots

L' américium (symbole Am) est un élément artificiel qui fait partie d'une série d'éléments lourds découverts depuis 1940, les transuraniens. Comme tous ces éléments, il possède de nombreux isotopes, tous radioactifs. Son numéro atomique, 95, le place, dans la classification...

-

ARCTIQUE (géopolitique)

- Écrit par François CARRÉ

- 6 852 mots

- 2 médias

...d'extraction, le développement rapide du tourisme et enfin la militarisation, surtout quand celle-ci s'appuie sur des armes et des navires atomiques. La radioactivité issue des équipements datant de la guerre froide, forme de pollution moins visible et plus sournoise, s'avère inquiétante dans ces régions.... - Afficher les 70 références

Voir aussi

- ISOTOPES

- NOYAU ATOMIQUE

- NOMBRE DE MASSE (A)

- RADIOÉLÉMENTS ou RADIONUCLÉIDES ou ISOTOPES RADIOACTIFS

- IRRADIATION

- DATATION RADIOCHRONOLOGIQUE ou ISOTOPIQUE, géologie

- CARBONE 14 DATATION PAR LE

- CONSTANTE RADIOACTIVE

- ÉNERGIE SOURCES D'

- DATATION RADIOCHRONOLOGIQUE

- ISOMÈRE, physique nucléaire

- CURIE PIERRE (1859-1906)

- CURIE, unité

- NUCLÉAIRES RÉACTIONS

- RADIOBIOLOGIE

- JOLIOT-CURIE IRÈNE (1897-1956)

- EXCITATION, physique

- CAPTURE ÉLECTRONIQUE

- RÉACTION EN CHAÎNE, physique nucléaire

- FISSION NUCLÉAIRE

- NUCLÉONS

- FISSILES MATÉRIAUX

- TRACEURS RADIOACTIFS ou RADIOTRACEURS

- PÉRIODE ou DEMI-VIE, radioactivité

- RAYONNEMENTS IONISANTS ou RADIATIONS IONISANTES

- FAMILLE RADIOACTIVE

- RUTHERFORD & SODDY LOI DE

- ACTIVITÉ, physique nucléaire

- ÉNERGIE NUCLÉAIRE

- BOMBE ATOMIQUE

- NUMÉRO ATOMIQUE ou NOMBRE ATOMIQUE (Z)

- INSTABILITÉ, physique nucléaire

- ÉLÉMENTS CHIMIQUES

- POSITONS ou POSITRONS

- MARQUAGE ISOTOPIQUE

- RÉACTEUR NUCLÉAIRE

- STABILITÉ, physique nucléaire

- FISSION PRODUITS DE

- DÉCHETS RADIOACTIFS ou DÉCHETS NUCLÉAIRES

- BOMBE À NEUTRONS

- FISSION NUCLÉAIRE SPONTANÉE

- ISOTOPES, biologie

- BECQUEREL, unité

- TRANSMUTATION, physique nucléaire

- DÉSINTÉGRATION, physique

- RADIOACTIVITÉ ARTIFICIELLE

- PHYSIQUE HISTOIRE DE LA