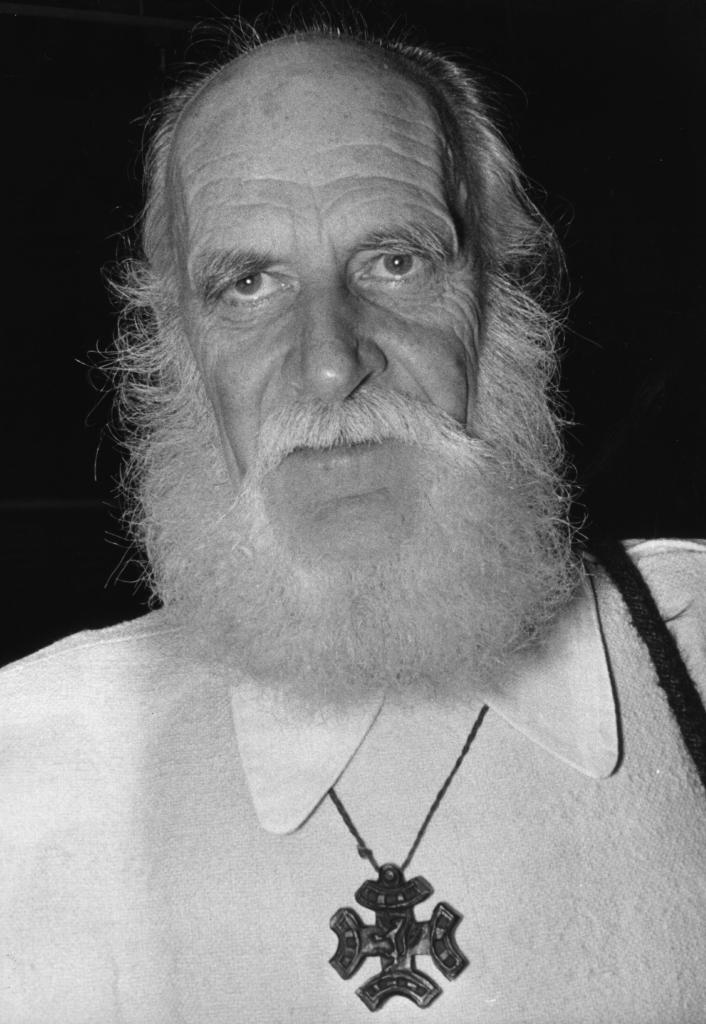

LULLE RAYMOND (1233 env.-1316)

Article modifié le

La doctrine lullienne

Entre le non-être et l'être : l'agir

L'expérience pluriconfessionnelle de Lulle l'amène à fonder sa doctrine sur des critères philosophiques qui puissent être acceptés par les trois grandes religions du Livre. Sa conviction d'avoir reçu d'en haut, par une faveur spéciale de la divinité, sa méthode de raisonnement explique qu'il ne sente presque jamais le besoin de mélanger à son discours des arguments empruntés explicitement à d'autres philosophes, ou aux théologiens. Il greffe néanmoins sa réflexion sur les raisonnements formant l'axe de la tradition augustiniano-anselmienne ; mais, en les faisant siens, il y introduit trois nouveautés différentielles : la théorie des « dignités », celle des « corrélatifs », la notion d'agentia.

Par les dignités, il explique l'unité divine, mais raisonne sur la diversité intrinsèque de l'agir divin et sa pluralité extrinsèque. Grâce à la théorie des corrélatifs, il décompose l'action, quelle qu'elle soit, divine, humaine, matérielle, en trois constitutifs – l'« agissant », l'« agible », l'« agir » –, dont elle est le point de convergence et qui constituent le nexus de l'être ; il prétend ainsi subordonner à l'agir l'être lui-même et l'exister. L'être, n'ayant de statut qu'agissant, apparaît dans la philosophie lullienne comme discontinu ; et le non-être, sous l'apparence du non-faire, y sera doué d'une « réalité » toute particulière. Au fond des explications que Lulle propose de l'agir souverain, de l'agir humain et de l'agir naturel, il y a toujours un combat entre l'être, qui entend demeurer, et le non-être – dont toute chose est tirée –, qui entend réabsorber les étants dans une otiositas totale.

Ce tiraillement donne à toute la philosophie lullienne une couleur particulièrement dramatique. La trilogie divine, elle, est pur agir. La trilogie humaine, ou n'importe quelle trilogie créée, lorsqu'elle est véritablement, n'est qu'agir, mais les inactions réduisent au non-être l'inactif. La nature, subordonnée à l'homme, peut être condamnée à l'oisiveté anéantissante lorsque celui-ci la détourne de sa propre finalité. Et l'homme lui-même ne peut jamais dominer totalement son penchant co-essentiel pour le retour au non-être dont il est sorti. Le drame de la situation de l'homme, à mi-chemin entre l'être et le non-être, est manifeste. Et, par conséquent, est manifeste aussi l'altérité infinie de l'Autre dans la mystique lullienne : le néant dont l'homme est porteur ne saurait se confondre, s'unifier avec l'Agissant plus que parfait, c'est-à-dire Dieu.

Ainsi, le fin mot de la mystique de Raymond Lulle est l'établissement d'un rapport purement agentiel entre la créature et le créateur, et ce rapport est établi par la parole et par elle seule, au-dessus d'une infinie distance. Car la parole, formulée par l'agir trilogique qu'est l'homme, est la seule réalité qui échappe totalement au non-faire, la seule donc qui convienne à la perfection de la suprême trilogie. Par cette sauvegarde farouche de la distance entre Dieu et l'homme et par cette vision d'un dynamisme outrancier (qui va bien au-delà d'un simple trinitarisme) – tout aussi bien que par l'insistance sur le rôle des épiphanies divines (les « dignités »), sur l'universelle positivité d'un néant qui précède l'être et l'absolue négativité d'un néant qui l'annihile –, l'œuvre de Lulle, tout en demeurant chrétienne, manifeste franchement sa vocation d'intégrer certains types de réflexion musulmane et juive.

La médiation de l'homme

Cette synthèse suppose un cheminement et un aboutissement pratique au-delà d'elle-même. La réflexion philosophique de Lulle est précédée du désarroi éprouvé par celui qui, voulant se tenir sur une voie, se trouve placé au milieu d'un carrefour. La découverte quasi simultanée de son existence propre et de l'Être divin ébranle alors la faculté de penser. C'est le premier émerveillement qui ouvre la voie du philosopher ou de la quête de merveilles. Chacun a conscience de sa propre existence : seul celui qui connaît la relation entre l'idée de Dieu et l'idée de soi se réjouit d'une joie dont la splendeur illumine les profondeurs de l'esprit.

Cette première réflexion philosophique est, en réalité, la captation d'un message, par lequel se manifeste en l'homme la présence du signe de l'Infini solitaire. La sagesse ne consiste dès lors qu'en la formulation, en langage, de ce signe muet. Ce langage éclaire le monde et en perce les secrets ; il situe celui qui le parle au milieu d'une trilogie préétablie, dont les trois termes sont Dieu, l'homme, le monde. Ainsi, l'homme rend intelligibles les perfections de Dieu au monde, qui, incapable de les manifester clairement, n'en montre que les vestiges ; il ne crée ni Dieu ni le monde, mais dialogue avec la vie divine, en l'humanisant, et avec le monde, qu'il divinise.

La doctrine des dignités porte ce dialogue. L'Ars magna ne fait que lui fournir une rigueur scientifique et un fondement logique, car il est surtout un contenant, ce qui explique que la Renaissance l'ait fait sien pour le remplir de mille contenus divers. La théorie des corrélatifs sert à tenir ensemble la totalité du discours, de l'intuition première à la formulation dernière. Mais elle sert aussi à expliquer philosophiquement la perfectibilité du sujet, qui n'est qu'agissant et dont la nature trilogique est portée par une constante : celle du désir né de l'appel. L'appel de la perfection dans l'être est co-essentiel à l'esprit (défini par l'agir), qui ne sera que pour approcher le plus possible la perfection agentielle des dignités divines dont il a l'idée et qui sont les causes et archétypes de ses propres perfections.

« Personnes communes » et circulation de vie

À côté de cette philosophie, la science de Raymond Lulle est l'instrument que le sage se donne pour déceler d'abord, puis pour mettre en lumière l'omniprésence d'un agir unificateur et des dignités. Qu'il parle des principes du droit, de ceux de la médecine ou des mathématiques, qu'il traite du chaos initial ou de la cité ordonnée, Lulle montre que, en deçà des postulats de chaque science, l'intellect humain peut et doit trouver des critères constants et harmonieux capables de fonder en l'unité la diversification des sciences et leur convergence ultime. La société lullienne est le résultat logique de toute cette philosophie.

Pour la construire, Lulle recourt à la théorie des « personnes communes », qui découle directement de celles des dignités et des corrélatifs. Il faut entendre par persona communis toute personne ayant autorité sur un groupe. À la manière du tronc d'un arbre, qui véhicule la sève et contient la potentialité de toute floraison et germination, chaque personne commune contient, en puissance, les formes générales devant être actualisées dans les personnes particulières qui se trouvent sous son autorité. La conduite des personnes communes, en tant que telles, doit se fonder sur les dignités, véritables racines de l'arbre social, qui communiquent leur sève au tronc et, par lui, aux branches. Ainsi, la perversion de la personne commune constitue un obstacle à l'influx des dignités : le tronc n'actualise que du vide, l'arbre social s'étiole et crève.

Fondée sur ces théories, la société lullienne – on devine l'importance du rôle des deux personnes les plus « communes », le pape et l'empereur – aboutit à établir sur un amour « sympathique » les rapports entre le prince et le peuple, à sauvegarder la personnalité et la spécificité de chaque citoyen et, en fin de compte, à unifier la foi et la culture de tout le genre humain vivant dans une paix universelle.

L'accomplissement mystique

Si la société pacifiée est un but pour la communauté, elle n'en est pas un pour le sujet. Lorsque Blaquerne a réussi à faire régner la paix dans le monde, au faîte de sa gloire et de sa puissance, il se retire et se consacre à la contemplation. Sa contemplation est faite du dialogue constant avec l'irréductiblement Autre. C'est dire, si l'on songe à la fonction agentielle de la parole, que, selon Lulle, l'accomplissement le plus parfait de soi se mérite. On a le droit de vaquer exclusivement à sa poursuite seulement après avoir rendu la société et la nature à leur finalité première : tel est le sens, au-delà du système, de la mystique qui est fondée sur lui et le couronne.

La poésie lullienne est riche de tous ces thèmes. Particulièrement examinés dans tel ou tel traité, on peut les découvrir tous dans l'immense somme mystique qu'est Le Livre de contemplation. Le Liber de ascensu et descensu intellectus montre au philosophe le chemin à suivre pour articuler constamment intuition et analyse, perfections divines et principes naturels. Le Livre de Blaquerne permet de contempler la fresque de la société lullienne et la lecture du Livre de l'ami et de l'aimé permet d'expliquer pourquoi on parle, à propos de Lulle, de perfection littéraire et de gigantisme mystique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Louis SALA-MOLINS : professeur émérite de philosophie politique, universités de Paris-I et de Toulouse-II

Classification

Autres références

-

CATALOGNE

- Écrit par Mathilde BENSOUSSAN , Christian CAMPS , John COROMINAS , Marcel DURLIAT , Robert FERRAS , Jean MOLAS et Jean-Paul VOLLE

- 22 282 mots

- 8 médias

...personnel et critique à la vision utopique. Arnau de Vilanova écrivait des traités apocalyptiques dans une prose aussi incisive que savoureuse et Ramón Llull ( Raymond Lulle) mettait en jeu toutes les formes dont il disposait pour accomplir son grand dessein : reconstruire le monde tout entier, celui des chrétiens... -

DIALOGUE

- Écrit par Françoise ARMENGAUD et Robert MISRAHI

- 4 423 mots

- 1 média

Raymond Lulle, apologète, homme d'action, logicien et mystique, consacre un chapitre de son roman philosophico-utopique, Le Livre de Blaquerne (vers 1280), au dialogue de l'âme avec Dieu : ce chapitre, intitulé « le Livre de l'ami et de l'aimé », est l'une des plus belles œuvres de la littérature... -

LOGIQUE

- Écrit par Robert BLANCHÉ et Jan SEBESTIK

- 12 977 mots

- 3 médias

En marge de la scolastique, Raymond Lulle pensait avoir trouvé, par son Grand Art, le moyen de convertir infailliblement les infidèles. S'il n'y a rien à retenir de sa technique, qui a été souvent moquée et qui frise en effet le ridicule, du moins l'idée d'une mécanisation des opérations...

Voir aussi