RÉCIFS CORALLIENS

Article modifié le

Biologie du corail

Pour comprendre la formation des récifs coralliens, il faut suivre successivement les différentes étapes de la vie d'un corail.

La reproduction du corail

Comme pour la plupart des animaux, le polype naît de la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. Parmi les coraux, on distingue :

– des espèces hermaphrodites (les polypes s'autofécondent et libèrent des larves) ;

– des espèces hermaphrodites à fécondation externe (les polypes libèrent à la fois des gamètes mâles et femelles dans l'eau ; c'est le cas de 75 p. 100 des coraux) ;

– des espèces à sexes séparés (espèces dioïques) et à fécondation interne (seuls les spermatozoïdes sont émis dans l'eau et viennent féconder l'ovule dans la cavité gastrique du polype ; les larves sont ensuite libérées) ;

– des espèces à sexes séparés et à fécondation externe (libérant leurs produits sexuels dans l'eau).

La libération dans l'eau des gamètes mâles et femelles appelée « ponte en masse des coraux » est le mode de reproduction le plus fréquent. Connu depuis les années 1930, ce phénomène a été décrit pour la première fois dans les eaux de la Grande Barrière australienne en 1981 et en Nouvelle-Calédonie en 1989. Le facteur qui déclenche cet événement spectaculaire est un subtil cocktail de conditions extérieures et de maturation sexuelle des colonies. Cette ponte a lieu quelques nuits après la première pleine lune d'été (d'octobre à mars dans l'hémisphère Sud), à l'étale de marée basse et certainement lors d'une accalmie des vents qui soufflent à cette période de l'année. Les coraux libèrent des millions d'ovules – petites billes roses, beiges ou vertes – et des nuages de spermatozoïdes. Le spectacle est bref, car la ponte n'a lieu qu'une ou deux nuits par an et ne dure que quelques heures par nuit. Il faut donc peu de temps à ces scléractiniaires pour participer à la régénération du récif. Dans l'eau, les gamètes mâles et femelles se reconnaissent, s'unissent et donnent naissance à un œuf qui se développe en une larve nageuse appelée planula.

Premier polype, premier squelette

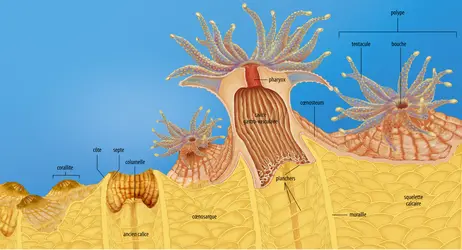

Microscopique (moins du millimètre), ciliée et de forme oblongue, la planula se laisse transporter au gré des courants pendant quelques heures ou quelques semaines. Si elle échappe aux carnassiers zooplanctophages, elle finit par couler et se fixe sur un support (grain de sable, morceau de corail, coquille, épave...). La larve se métamorphose alors en un polype qui édifie son squelette calcaire externe, sorte de petite loge dans laquelle il vit et qu'on appelle polypièrite ou corallite. L'architecture de cette loge, véritable tour protectrice, est le fruit du travail des calicoblastes, cellules situées dans le tissu externe du polype (ectoderme), permettant la précipitation du carbonate de calcium (CaCO3) cristallisé sous forme d'un minéral appelé aragonite.

Cette tour, dont la partie haute est appelée calice, est composée d'un plancher ainsi que d'une muraille verticale comportant des excroissances (cloisons verticales radiales) ou septes au nombre de six ou un multiple de six. Les septes, entre lesquelles le polype s'insère, sont dentelées, crénelées ou lisses et peuvent se prolonger à l'extérieur de la forteresse par des côtes (cf. figure).

L'animal édifie, au fur et à mesure qu'il « grimpe » dans sa forteresse, un plancher, formant inlassablement des étages (succession de loges) dont il occupe seulement le dernier. La forme, la disposition des calices, leurs ornementations et leurs agencements permettent, aujourd'hui encore, l'identification des différentes espèces de scléractiniaires, que la biologie moléculaire vient compléter et parfois bousculer.

Protégé par son armure calcaire, le polype – seul, fragile et minuscule – use alors d'un mode de reproduction asexuée qui lui permet de produire, par bourgeonnement, d'autres polypes génétiquement identiques afin de constituer une colonie. Certains polypes restent toutefois solitaires comme le genre Fungia ou Cynarina.

Une symbiose efficace

Le corail développe un système de « self-service » ingénieux par le biais d'une alliance symbiotique avec des zooxanthelles vivant dans les tissus (endoderme) du polype. Ces micro-algues, comme tous les végétaux, synthétisent, grâce à la photosynthèse, de l'oxygène et des « sucres », composés organiques qui seront utilisés par le corail, animal essentiellement planctophage nocturne, pour compléter son alimentation. Le corail se nourrit également de certaines bactéries et de divers débris organiques (excréments de poissons par exemple) qu'il piège dans une couche de mucus sécrétée par son ectoderme. Ce mucus lui sert également de protection lors des périodes d'émersion (marée basse). Les zooxanthelles puisent les éléments nutritifs dont elles ont besoin dans les résidus métaboliques du corail. Ce dernier leur offre également un habitat riche en dioxyde de carbone (CO2), issu de sa respiration, dont les micro-algues peuvent bénéficier pour effectuer la photosynthèse. Cette association zooxanthelle-corail constitue une véritable symbiose puisqu'elle profite aux deux partenaires.

Les zooxanthelles, dont la taille n'excède pas une dizaine de micromètres (1 μm = 1/1 000 mm), sont plusieurs millions par centimètre carré dans les tissus de l'animal. Elles participent, grâce à leurs pigments photosynthétiques, à la couleur du corail vivant. Lorsque ce dernier n'abrite plus de zooxanthelles, en raison d'un stress par exemple, cela entraîne d'ailleurs une perte des couleurs du corail ou blanchissement (voir 4 Des coraux menacés).

Croissance et répartition des coraux

Le corail construit son squelette d'aragonite lentement, plus ou moins densément selon les facteurs de l'environnement. Un corail massif grandit de 1 centimètre de diamètre par an alors qu'un corail branchu croît environ de 10 centimètres par an. Les mécanismes de croissance du corail sont complexes. Le polype prélève les ions calcium (Ca++) dans l'eau de mer et les transporte activement vers les sites de formation du squelette.

Le rôle des zooxanthelles dans la calcification du corail a longtemps été affirmé. En effet, il était admis que les zooxanthelles, en absorbant du CO2 pour la photosynthèse, favorisaient la précipitation du carbonate de calcium (CaCO3) utilisé par le corail pour élaborer son squelette. Aujourd'hui, ce rôle est controversé et des études sont en cours pour mieux comprendre le mécanisme de la calcification des scléractiniaires.

Le squelette de corail, par sa composition, se rapproche de l'os. Ayant de nombreux éléments en commun, il peut être utilisé en chirurgie osseuse et réparatrice.

Au gré des conditions du milieu, les coraux – aidés par des algues calcaires, des mollusques ou des vers polychètes – façonnent le paysage sous-marin. S'il existe 656 espèces de scléractiniaires hermatypiques, on distingue parmi elles quelques formes récurrentes : les formes branchues, tabulaires, massives, en coupe, foliacées, encroûtantes ou solitaires. Au sein d'un même genre ou d'une même espèce, les coraux peuvent développer des formes différentes (morphoses) qui leur permettent de s'adapter aux conditions de l'environnement (hydrodynamisme, profondeur, lumière).

Les coraux les plus résistants aux vagues et aux courants présentent de courtes branches trapues ou sont massifs, alors que les coraux les plus fragiles (spécimens foliacés, en forme de coupe ou arborant de fines branches) se développent dans des eaux plus calmes. Dans les zones de faible luminosité ou en profondeur, ce sont les formes foliacées, encroûtantes ou tabulaires qui prédominent.

La diversité spécifique et le recouvrement corallien diminuent avec la profondeur.

Pour gagner quelques millimètres vers la lumière, il arrive que les coraux s'attaquent entre eux. Cette « guerre de l'espace » a été observée, in vitro, pendant près de dix ans à l'aquarium de Nouméa. Un corail du genre Psammocora sp. projetait ses filaments urticants pour écarter son voisin du genre Pavona de « son territoire ». L'agressé, ne pouvant plus grandir normalement, a alors dévié de son axe de croissance et a modifié sa forme initiale.

Les coraux, indicateurs climatiques

Pour faire parler la mémoire des coraux, les scientifiques effectuent des carottes dans des colonies massives appelées communément patates de corail.

Indicateur climatique, le squelette des coraux distille la mémoire du temps à l'échelle de la colonie corallienne et à celle du récif. Ces carottes fournissent aux climatologues de précieuses informations leur permettant de reconstituer le climat à différentes périodes, notamment au Quaternaire. Ils peuvent alors mieux comprendre les phénomènes en cours et prévoir leur évolution.

Les patates de Porites à croissance lente (1 cm de diamètre par an) présentent des stries de croissance ou sclérobandes, comparables à celles des arbres, révélant les rythmes annuels de croissance. Soumise aux rayons X, une coupe de Porites montre une alternance de bandes claires et sombres. Un couple de bandes claire et sombre représente une année de croissance. Par cette méthode, dite biométrique, il est aisé de déduire l'âge d'une colonie.

Des études géochimiques de ce squelette permettent d'obtenir d'autres informations. En effet, si le corail est un « bio-architecte » qui fixe le carbonate de calcium (CaCO3) cristallisé sous forme d'un minéral appelé aragonite pour élaborer son squelette externe, il est aussi capable d'incorporer d'autres éléments chimiques dans son squelette, en fonction des conditions du milieu, et peut ainsi fixer du strontium, du magnésium, du baryum, de l'uranium, par exemple. De même, la nature des atomes d’oxygène et de carbone participant à la formation du carbonate (CO3) peut varier et se présenter sous forme d'isotopes 16 ou 18 pour l'oxygène et d'isotopes 12, 13, 14 pour le carbone. De la matière humique, issue des terres émergées, peut aussi être intégrée dans l'aragonite du corail. Le dosage de tous ces éléments permet de tracer les changements de l'environnement, de connaître l'évolution des températures, de la pluviométrie, de l'ensoleillement, les variations du niveau de la mer, l'enregistrement des tempêtes et des cyclones.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pascale JOANNOT : ingénieure de recherche, habilitée à diriger des recherches, chargée des relations avec l'outre-mer au Muséum national d'histoire naturelle, Paris

Classification

Autres références

-

ACIDIFICATION DES OCÉANS

- Écrit par Paul TRÉGUER

- 2 202 mots

- 5 médias

...alimentaires, construisent leur coquille à une vitesse de 30 p. 100 plus faible que la normale. Les coraux sont également concernés, par exemple ceux de la Grande Barrière australienne. Plusieurs études expérimentales montrent cependant que la capacité des coraux à survivre dans un environnement « plus acide... -

ANTHOZOAIRES

- Écrit par Pierre CLAIRAMBAULT et Yves TURQUIER

- 4 383 mots

- 6 médias

Essentiellement cantonnés dans les eaux chaudes limpides et bien oxygénées, les Scléractinides sont capables d'édifier de gigantesques constructions récifales propres aux mers intertropicales. Les espèces les plus actives prospèrent à de faibles profondeurs (moins de 40 mètres), mais on connaît... -

CALCAIRES

- Écrit par Charles POMEROL

- 5 179 mots

- 8 médias

Lescalcaires coralliens résultent de l'activité coloniale de cœlentérés, aboutissant à l'édification de récifs isolés, comme les atolls actuels, ou en ligne continue comme les récifs frangeants et les récifs barrières. Ces calcaires, abondants depuis le Dévonien (calcaires à Stromatopores), permettent... -

ÎLES

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Guy LASSERRE

- 5 333 mots

- 12 médias

En bordure des continents et des grandes îles tropicales,on rencontre soit des récifs frangeants, soit des récifs-barrières séparés du rivage par un lagon. Mais l'île corallienne typique est l' atoll : il s'agit d'un anneau de coraux de diamètre très variable, coupé de passes, entourant un lagon... - Afficher les 9 références

Voir aussi

- CARBONIQUE ACIDE

- ÉTOILES DE MER

- TEMPÉRATURE, météorologie et climatologie

- OCÉANOGRAPHIE ET OCÉANOLOGIE

- CAROTTAGE

- RÉCIF-BARRIÈRE

- PATRIMOINE NATUREL

- ARAGONITE

- TEMPÉRATURE

- PROFONDEURS OCÉANIQUES, biologie

- TOXINES

- EAU DE MER

- ATOLL

- CHANGEMENT CLIMATIQUE

- REPRODUCTION SEXUÉE

- REPRODUCTION ASEXUÉE

- CLIMATIQUES VARIATIONS

- ZOOXANTHELLES

- LAGON

- MARINE BIOLOGIE

- RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

- GAZ À EFFET DE SERRE

- COOPÉRATION INTERNATIONALE

- CORAIL

- HEXACORALLIAIRES ou ZOANTHAIRES

- POLYPE, zoologie

- SCLÉRACTINIAIRES ou MADRÉPORAIRES

- RÉCIFS

- LARVE

- CNIDOBLASTE

- EFFET DE SERRE

- ANTHROPISATION

- CIGUATÉRA

- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA

- ACANTHASTER PLANCI

- BLANCHISSEMENT DES CORAUX

- GAMBIERDISCUS TOXICUS

- ICRI (Initiative internationale pour les récifs coralliens)

- IFRECOR (Initiative française pour les récifs coralliens)

- RÉCIF FRANGEANT

- CARBONATE DE CALCIUM