RÉGÉNÉRATION ET CICATRISATION

Article modifié le

Cicatrisation

La cicatrisation est le remplacement par un tissu conjonctif fibreux d'un tissu normal détruit par une « agression » ou par une maladie ; c'est une réparation, non une véritable régénération du tissu lésé. Certaines cicatrices sont des réparations efficaces qui restaurent la fonction normale, mais d'autres s'accompagnent d'une altération de la fonction. Dans la peau et les muqueuses, le tissu conjonctif de la cicatrice est recouvert par de l'épithélium régénéré, que l'on considère un peu à tort comme faisant partie de la cicatrice. Bien que de nombreuses cellules spécialisées des tissus de mammifères (en particulier chez les jeunes) possèdent jusqu'à un certain point le pouvoir de régénération, si efficace chez beaucoup d'animaux inférieurs, ce sont généralement des cellules indifférenciées du tissu conjonctif qui effectuent d'abord la réparation ; le tissu cicatriciel qui en résulte inhibe la régénération des cellules spécialisées. Dans le cas des tissus qui prolifèrent pendant toute la vie de l'individu, il s'agit d'une régénération vraie. Ces tissus comprennent le revêtement épithélial de la peau et des muqueuses, ainsi que les cellules hémoformatrices de la moelle osseuse et des tissus lymphoïdes (cf. sang).

Processus de la cicatrisation efficace

Déclenchement de la cicatrisation

C'est presque sûrement la lésion elle-même qui déclenche le processus de réparation, mais le mécanisme de cette stimulation reste obscur. En effet, bien qu'on sache que des médiateurs chimiques émanant des tissus lésés sont responsables des réactions inflammatoires qui suivent la lésion (cf. inflammation), il n'est pas évident que de tels médiateurs favorisent la réparation ; sauf à exercer un effet chimiotactique c'est-à-dire une attraction sur les cellules mobiles des bordures de la plaie (polynucléaires, macrophages et fibroblastes activés). Ensuite, des facteurs de croissance (TGF bêta 1 et 2 par exemple) entrent en action. Il semble que l'hormone de croissance sécrétée par le lobe antérieur de l'hypophyse ne joue aucun rôle dans la réparation et la cicatrisation.

Formation de la charpente de réparation

Les plaies de la peau qui n'atteignent pas le tissu sous-cutané guérissent sans laisser de cicatrice. En ce qui concerne les plaies qui lèsent le tissu sous-cutané, des différences existent entre la guérison des blessures dues à une simple incision et celle des plaies où un fragment de peau assez étendu a été enlevé.

Cas des plaies linéaires

L'idée qu'on se faisait des rôles respectifs de l'épithélium et des tissus conjonctifs dans la cicatrisation des plaies linéaires a changé. On a longtemps admis le déroulement suivant : l'espace délimité par la plaie se remplit d'un caillot sanguin, charpente provisoire de réparation dans laquelle s'introduisent, au cours des vingt-quatre à quarante-huit premières heures, des leucocytes et des fibroblastes provenant du derme adjacent, tandis que de nouvelles cellules épithéliales, issues de l'épiderme vivant des lèvres de la blessure, s'étalent à la surface du caillot (fig. 4), au-dessous d'une zone superficielle desséchée (la croûte), qui se détache une fois la réparation terminée. Pendant cinq à quinze jours, les fibroblastes qui ont envahi le caillot sécrètent des fibrilles collagènes qui « mûrissent », puis forment un réseau épais de fibres en quelques semaines ou quelques mois.

Selon une théorie plus récente, seule la région profonde de la plaie est remplie par le caillot, tandis que, durant les vingt-quatre à quarante-huit heures qui suivent l'incision, des cellules épidermiques non kératinisées, provenant des lèvres de la plaie, s'étalent sur les parois de la blessure, en atteignent le fond après cinq à huit jours – c'est à ce moment que, pour des raisons cliniques, on enlève les fils de suture –, se multiplient et pénètrent dans les défauts des parois de la blessure, y compris, dans l'espace des points de suture. Simultanément, les fibroblastes commencent à proliférer, surtout à partir du tissu sous-cutané où se trouvent des cellules conjonctives peu différenciées. Pendant les dix à quinze jours suivants, l'épiderme qui tapisse l'intérieur de la plaie se rétracte ou est expulsé par la fibroplasie, laissant souvent des amas cellulaires dans la plaie elle-même ou dans les lacunes de la suture (fig. 5). Au bout d'un mois environ, la plaie est remplie d'un tissu conjonctif vasculaire ; il ne reste de l'épiderme qu'une mince couche qui se développe progressivement à la surface en une couche cornée. Durant les mois suivants, les fibroblastes sécrètent des fibres collagènes qui « mûrissent » et vont être prises dans une matrice mucopolysaccharidique. Les fibres collagènes en cours de maturation se contractent ; elles oblitèrent alors les vaisseaux et ne laissent après quelques mois qu'une cicatrice blanchâtre et avasculaire, constituée de collagène et dans laquelle subsistent de très rares noyaux cellulaires.

Cas des plaies étendues

Les blessures, dans lesquelles l'agression traumatique ou suppurante a produit une brèche importante, cicatrisent bien plus lentement. Il semble, en effet, que l'extension de l' épithélium, qui va recouvrir la plaie, soit limitée par le fait que, d'une part, les cellules épithéliales qui migrent à partir des bords de la plaie ne se divisent pas ; que, d'autre part, la source de ces cellules, c'est-à-dire l'épithélium qui borde la plaie (fig. 6), n'est pas inépuisable malgré son épaisseur, d'où l'utilité des greffes. Dans les brûlures, l'épithélium des glandes sudoripares, qui se trouvent souvent dans le tissu adipeux sous-cutané et survivent à la brûlure, peut contribuer notablement à la cicatrisation. Celle-ci peut être accélérée par greffe d'un épithélium, prélevé sur la peau du même individu.

Formation du tissu de granulation

Les faits décrits plus haut et la formation du tissu de granulation sont simultanés. Ce dernier, précurseur du tissu cicatriciel fibreux, est constitué de fibroblastes mobilisés dans le tissu sous-cutané des bords de la blessure, et de vaisseaux sanguins qui bourgeonnent à partir de capillaires préexistants sur les bords (fig. 7). Les fibroblastes et les capillaires pénètrent en même temps dans le caillot de fibrine laissé au fond de la plaie par la coagulation du sang épanché. Les bourgeons vasculaires peuvent être tubulaires dès le moment de leur formation, ou bien le devenir plus tard. Les nouveaux vaisseaux s'unissent pour former des arcades dans lesquelles le sang circule et d'où des monocytes sanguins peuvent émigrer soit pour phagocyter les débris, soit pour se transformer en fibroblastes, comme le pensent certains auteurs. Grâce à la prolifération des cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, les arcades capillaires s'allongent. La quantité de tissu de granulation augmente ainsi jusqu'à ce que la cavité de la blessure soit comblée. C'est probablement sous l'influence de forces s'exerçant sur la blessure que les fibroblastes situés entre les vaisseaux capillaires s'alignent dans la direction des fibrocytes de la peau originale et élaborent des fibres collagènes, tandis qu'une matrice mucopolysaccharidique, vraisemblablement synthétisée par les mastocytes (polynucléaires basophiles) qui ont migré dans le tissu de granulation, apparaît entre les fibres collagènes.

Une fois la brèche du derme comblée par le tissu de granulation et son étendue réduite par rétraction, des cellules épidermiques non kératinisées, produites par l'activité mitotique de l'épithélium des bords de la plaie, viennent en général se glisser par-dessus le tissu de granulation. À ce moment, et même si l'épaisseur de la couche épithéliale n'excède pas une assise cellulaire, le tissu de granulation cesse de proliférer et donne progressivement du collagène avasculaire, comme dans une cicatrice laissée par une blessure incisée. Le processus de cicatrisation des plaies linéaires et étendues est similaire. Toutefois, la formation du tissu de granulation, insignifiante dans le premier cas, est le fait caractéristique des plaies à brèche importante.

Les facteurs qui retardent la cicatrisation sont soit locaux (infection, présence de corps étrangers dans les plaies), soit généraux : la carence en vitamine C et en zinc, ainsi que les fortes doses d'hormones adréno-corticostéroïdes, telles que celles utilisées dans le traitement de la polyarthrite chronique évolutive.

Réparations non efficaces

Les cicatrices sont parfois insuffisantes ou même nuisibles. Ainsi, à la suite d'une nécrose due à une thrombose coronaire non mortelle, le muscle cardiaque mort est remplacé par un tissu cicatriciel, qui ne peut participer à l'activité rythmique du cœur : il en résulte souvent une insuffisance cardiaque. De même, le tissu musculaire et élastique d'une artère blessée ou infectée peut être remplacé par un tissu cicatriciel fibreux peu élastique ; celui-ci, en se dilatant, forme un anévrisme qui finit par se rompre. Dans la paroi abdominale, il arrive également qu'une cicatrice s'étire au point de donner une hernie. Dans les régions visibles de la peau, il y a des cicatrices inesthétiques. L'hypertrophie du tissu cicatriciel (formations chéloïdiennes) n'est pas exceptionnelle, mais son évolution cancéreuse est rare. Une contraction excessive du tissu cicatriciel dans la peau risque d'immobiliser des articulations ; dans le cas des organes tubulaires, elle peut les obstruer. La cicatrisation des valvules cardiaques, à la suite d'un rhumatisme articulaire aigu, entraîne une insuffisance ou un rétrécissement (sténose) de celles-ci.

Dans le système nerveux central, les cicatrices se constituent par prolifération de la névroglie. Les cellules du système nerveux central ne régénèrent pas. L'os a un grand pouvoir de régénération ; les fractures se soudent grâce à la néo-formation de tissu osseux (cal). Une fracture peut entraîner des difformités, mais il est assez rare que la soudure soit effectuée par du tissu fibreux à condition que la « réduction » chirurgicale de cette fracture ait convenablement replacé bout à bout les fragments de l'os endommagé.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alan H. CRUICKSHANK : ancien directeur de recherche en pathologie à l'université de Liverpool, ancien consultant honoraire en pathologie au conseil d'administration de plusieurs hôpitaux de Liverpool

- André PARAF : médecin des hôpitaux de Paris

- Catherine ZILLER : docteur ès sciences, ingénieure de recherche au CNRS

Classification

Autres références

-

RÉGÉNÉRATION HÉPATIQUE

- Écrit par Hélène GILGENKRANTZ

- 2 047 mots

- 3 médias

Le foie, qui assure des fonctions essentielles – métaboliques, immunitaires, de détoxification et de drainage de la bile –, témoigne également d’une remarquable capacité à se régénérer rapidement après une lésion traumatique ou une exérèse chirurgicale, c’est-à-dire à récupérer dans un temps très court...

-

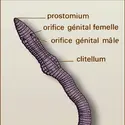

ANNÉLIDES

- Écrit par Robert MANARANCHE

- 7 447 mots

- 14 médias

Lacapacité régénératrice est très répandue chez les Polychètes. Beaucoup d'espèces s'autotomisent à la moindre excitation puis régénèrent les segments dont elles se sont elles-mêmes amputées. De nombreuses expériences ont permis de préciser les modalités de régénération chez diverses espèces. Un individu... -

AUTOTOMIE

- Écrit par Andrée TÉTRY

- 459 mots

Rupture volontaire d'un appendice (patte ou queue) à la suite d'une brusque pression assez intense. Une sauterelle, saisie par sa patte postérieure, la détache tout entière et s'enfuit ; un lézard, attrapé par sa longue queue, la brise et l'animal mutilé s'échappe....

-

CROISSANCE, biologie

- Écrit par Encyclopædia Universalis , André MAYRAT , Raphaël RAPPAPORT et Paul ROLLIN

- 14 766 mots

- 7 médias

Les phénomènes derégénération montrent bien l'importance des interactions dans le déroulement harmonieux et l'arrêt final de la croissance. L'ablation d'un membre, chez un arthropode ou un triton, entraîne un déséquilibre dans l'organisme, et c'est ce déséquilibre qui provoque la croissance accélérée... -

DÉVELOPPEMENT, biologie

- Écrit par Georges DUCREUX , Hervé LE GUYADER et Jean-Claude ROLAND

- 19 226 mots

- 14 médias

...une cellule se trouvant dans un état différencié apparemment définitif peut en fait modifier ses structures et évoluer vers une nouvelle spécialisation. Si par microchirurgie un faisceau conducteur est détruit localement, la circulation des sèves est interrompue. Mais les vaisseaux ligneux du xylème,... - Afficher les 10 références

Voir aussi