- 1. La vocation intellectuelle

- 2. L'œuvre et sa publication

- 3. La méthode et le projet de science universelle

- 4. La science cartésienne

- 5. Science et métaphysique

- 6. La métaphysique : le doute et le « je pense »

- 7. La métaphysique : les idées et Dieu

- 8. La véracité divine et le problème de l'erreur

- 9. L'homme concret

- 10. Bibliographie

DESCARTES RENÉ (1596-1650)

Article modifié le

La méthode et le projet de science universelle

L'œuvre de Descartes semble tout entière inspirée par un triple souci : substituer à la science incertaine du Moyen Âge une science dont la certitude égale celle des mathématiques, tirer de cette science les applications pratiques qui, selon la célèbre formule du Discours de la méthode, rendront les hommes « comme maîtres et possesseurs de la nature », situer enfin cette science par rapport à l'Être, en donnant ainsi une solution au conflit qui, à cette époque, oppose science et religion. En suivant ces trois préoccupations essentielles, on examinera successivement, chez Descartes, la méthode, la science et la métaphysique. Et l'on terminera en indiquant la conception que Descartes se fait de l'homme, et de sa liberté.

L'unité des sciences

Rappelant, dans la première partie du Discours de la méthode, le cours de ses études à La Flèche, Descartes écrit : « Je me plaisais surtout aux mathématiques, à cause de la certitude et de l'évidence de leurs raisons, mais je ne remarquais point encore leur vrai usage, et, pensant qu'elles ne servaient qu'aux arts mécaniques, je m'étonnais de ce que, leurs fondements étant si fermes et si solides, on n'avait rien bâti dessus de plus relevé. » On peut trouver en cette phrase l'origine de son projet : Descartes rêve d'étendre la certitude mathématique à l'ensemble du savoir, de fonder une mathesis universalis, une mathématique universelle. L'espoir en cette science se trouve chez lui dès 1619, et l'idée d'un ordre unique des connaissances, analogue à l'ordre mathématique, domine les Règles pour la direction de l'esprit.

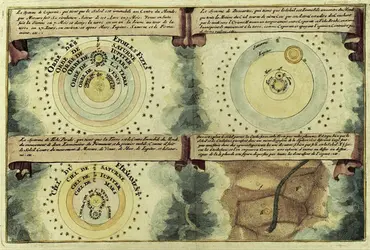

Aux yeux de Descartes, l'unité des sciences a sa condition suffisante dans l'unité de l'esprit connaissant. « Toutes les sciences, écrit-il dans la Règle I, ne sont rien d'autre que la sagesse humaine, qui demeure toujours une et toujours la même, si différents que soient les objets auxquels elle s'applique, et qui ne reçoit pas plus de changement de ces objets que la lumière du soleil de la variété des choses qu'elle éclaire. » Cependant, cette idée rejoint chez lui une autre idée, prise peut-être à Galilée : le monde tout entier est fait d'une même et unique matière, en sorte que l'astronomie, la physique, la biologie même, doivent obéir aux mêmes lois.

Ces lois, cependant, il faut les découvrir. Et, pour les découvrir, il faut une méthode. Car, comme le dira le Discours : « Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, le principal est de l'appliquer bien. » Et Descartes, dans la Règle IV, définit ainsi la méthode : « Ce que j'entends par méthode, c'est un ensemble de règles certaines et faciles, par l'observation exacte desquelles on sera certain de ne prendre jamais le faux pour le vrai, et, sans dépenser inutilement les forces de son esprit, mais en accroissant son savoir par un progrès continu, de parvenir à la connaissance vraie de tout ce dont on sera capable. »

Éviter l'erreur

À vrai dire, la méthode cartésienne peut être considérée sous deux aspects. Sous son aspect critique, elle est le fruit d'un effort de la volonté grâce auquel, résistant à notre penchant à juger vite, nous refusons notre assentiment à tout ce qui n'est pas clair et distinct. Est claire l' idée qui est immédiatement présente à l'esprit, qui se manifeste à lui au sein d'une intuition directe. Est distincte l'idée dont le contenu nous apparaît de façon assez nette pour que nous puissions séparer aisément ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas, autrement dit pour que nous puissions séparer l'idée elle-même de toutes les autres. Sources d'erreur, la prévention (c'est-à-dire l'ensemble de nos préjugés) et la précipitation nous amènent à juger sans avoir d'idées claires et distinctes. Le propre de la méthode est au contraire de ne juger que lorsque notre volonté sera sollicitée par de telles idées. D'où la première règle formulée dans le Discours : « ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle : c'est-à-dire [...] éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et [...] ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit, que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. »

Découvrir la vérité

Mais, sous un second aspect, la méthode est un ensemble de procédés de découverte. Il ne s'agit pas seulement, en effet, d'éviter l'erreur mais de trouver la vérité. Sur ce point, il faut avouer que les règles de Descartes sont plus nombreuses et plus souples. Peut-être même l'inachèvement des Règles pour la direction de l'esprit témoigne-t-il de l'impossibilité où se trouva leur auteur de résoudre, par des procédés semblables, tous les problèmes. Ces procédés universels, il les cherche pourtant sans cesse. Quel que soit le problème, nous examinerons d'abord son énoncé pour dénombrer ses différentes données, pour séparer le connu de l'inconnu. Nous désignerons chaque quantité par un caractère invariable. Nous mettrons les termes en ordre, en nous efforçant de découvrir la raison de leur série, c'est-à-dire le rapport constant de chaque terme avec celui qui le suit. Nous les disposerons de telle sorte qu'en connaissant le premier terme de la série nous puissions reconstituer la série tout entière. Nous ramènerons graduellement les propositions compliquées et obscures aux plus simples, et tenterons ensuite, en partant de l'intuition des plus simples, de nous élever, par degrés, à la connaissance de toutes les autres. Dans le Discours, ces préceptes multiples seront ramenés à trois : « diviser chacune des difficultés que j'examinerais en autant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis pour les mieux résoudre » ; « conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour remonter peu à peu, comme par degrés, jusques à la connaissance des plus composés [...] » ; « faire partout des dénombrements si entiers, et des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre ». Telles sont les règles dites de l'analyse, de la synthèse, et du dénombrement.

Trois notions dominent tout cela : celles d'intuition, de déduction et d'ordre. L'intuition, base et fondement de la connaissance, présente chaque terme et permet de l'apercevoir. La déduction (appelée parfois inférence, et même induction) permet de passer d'un terme à l'autre, en apercevant, par intuition, leur rapport. Un tel raisonnement diffère du syllogisme scolastique, lequel opère en faisant rentrer les uns dans les autres des concepts d'extension et de compréhension diverses. La relation qui, chez Descartes, fonde le raisonnement n'est pas l'inhérence. Elle est un rapport entre quantités, rapport qui permet de fixer la place de ces quantités dans l'ordre. Parvenir à remplacer l'apparent chaos de l'expérience par un complexe ordonné et rationnellement reconstruit, tel est bien le but de la science cartésienne.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Ferdinand ALQUIÉ : professeur honoraire à l'université de Paris-Sorbonne, membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques)

Classification

Médias

Autres références

-

DESCARTES ET L'ARGUMENTATION PHILOSOPHIQUE (dir. F. Cossutta)

- Écrit par Jean LEFRANC

- 1 443 mots

L'œuvre de Descartes, qui fonde le rationalisme des temps modernes, peut-elle résister aux analyses réductrices des sociologues, des linguistes, des théoriciens de l'argumentation ? La philosophie doit-elle se résigner à n'être qu'un phénomène social, un « reflet » selon les marxistes,...

-

LA DIOPTRIQUE (R. Descartes)

- Écrit par Bernard PIRE

- 180 mots

René Descartes (1596-1650) publie à Leyde (Hollande) La Dioptrique en appendice de son Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Il y montre que sa méthode est supérieure à la façon commune. Dans les deux premiers discours, intitulés « De...

-

DISCOURS DE LA MÉTHODE, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 1 003 mots

-

MÉDITATIONS MÉTAPHYSIQUES, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 986 mots

Les Méditations métaphysiques (Meditationes de prima philosophia, 1641) sont la première œuvre proprement philosophique de Descartes (1596-1650), et d'ailleurs le premier ouvrage publié sous son nom. Alors que le Discours de la méthode (1637) garde un caractère de circonstance, ne se voulant...

-

LES PASSIONS DE L'ÂME, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 886 mots

- 1 média

Paru en novembre 1649 à Paris et Amsterdam, rédigé directement en français comme le Discours de la méthode(1637), Les Passions de l'âmeest le dernier grand ouvrage de René Descartes (1596-1650), installé depuis peu à Stockholm, et le dernier texte publié de son vivant. Il s'agit d'abord,...

-

CONSCIENCE (notions de base)

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 2 719 mots

Descartes (1596-1650) est incontournable si nous avons l’intention de nous réconcilier avec la conscience. Qu’est-ce donc que le « cogito » (le « Je pense donc je suis ») cartésien ? C’est la découverte de la certitude inébranlable de notre vie intérieure, acquise à l’issue du doute méthodique, et... -

AFFECTIVITÉ

- Écrit par Marc RICHIR

- 12 231 mots

...aller de soi. C'est particulièrement frappant, dans le champ politique, chez Machiavel et chez Hobbes, dans le champ plus proprement philosophique chez Descartes, pour qui, on le sait, le réamorçage de la philosophie ne peut se faire qu'à travers l'épreuve du doute, non seulement méthodique, mais hyperbolique.... -

ALQUIÉ FERDINAND (1906-1985)

- Écrit par Jean BRUN

- 1 586 mots

Né à Carcassonne, Ferdinand Alquié avait gravi tous les échelons de la carrière universitaire ; ayant commencé comme maître d'internat, il devait devenir professeur à la Sorbonne puis membre de l'Institut. Son œuvre, très importante, relève à la fois de la philosophie et de...

-

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Architecture et philosophie

- Écrit par Daniel CHARLES

- 5 461 mots

Le texte des Réponses aux septièmes objections est significatif : Descartes se compare à un architecte qui « creuse » jusqu'au « roc » (c'est-à-dire qui doute jusqu'au cogito) afin de construire enfin quelque chose de bien fondé. Cependant, le « fond » que découvre Descartes... - Afficher les 125 références

Voir aussi

- ANIMAL-MACHINE THÉORIE DE L'

- ONTOLOGIQUE PREUVE

- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE

- GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE

- DÉDUCTION

- IDÉE

- COGITO

- NATURE IDÉE DE

- CERTITUDE

- PHILOSOPHIE HISTOIRE DE LA

- LOGIQUE HISTOIRE DE LA

- MATHÉMATIQUES HISTOIRE DES

- PERFECTION IDÉE DE

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA