- 1. La vocation intellectuelle

- 2. L'œuvre et sa publication

- 3. La méthode et le projet de science universelle

- 4. La science cartésienne

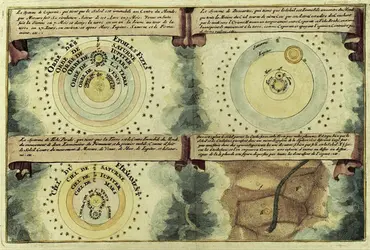

- 5. Science et métaphysique

- 6. La métaphysique : le doute et le « je pense »

- 7. La métaphysique : les idées et Dieu

- 8. La véracité divine et le problème de l'erreur

- 9. L'homme concret

- 10. Bibliographie

DESCARTES RENÉ (1596-1650)

Article modifié le

Science et métaphysique

Au début de sa recherche, Descartes ne semble pas s'être beaucoup soucié de trouver, à sa méthode et à sa science, des fondements philosophiques. Le Discours de la méthode en fait l'aveu. Parlant des années 1619-1628, « toutefois, déclare-t-il, ces neuf ans s'écoulèrent avant que j'eusse pris encore aucun parti touchant les difficultés qui ont coutume d'être disputées entre les doctes, ni commencé à chercher les fondements d'aucune philosophie plus certaine que le vulgaire ». Autrement dit, Descartes a commencé par embrasser la cause du mécanisme en pur savant, et sans s'interroger sur son rapport avec la métaphysique.

Une métaphysique appelée par la science

Et pourtant, la méthode et la science cartésiennes semblent appeler cette métaphysique qui, dans le système achevé, constituera leur racine. Les critères de vérité invoqués dans les Règles pour la direction de l'esprit sont relatifs non au réel, mais au seul sujet. La simplicité, signe du vrai, n'est jamais pour Descartes celle d'un élément objectif : elle est non dans la chose, mais dans l'acte de l'esprit qui la saisit. La vérité de la déduction est elle-même définie par rapport au seul ordre de notre connaissance, et la Règle XII déclare : « Chaque chose doit être considérée d'une autre façon selon que l'on se réfère à l'ordre de notre connaissance ou que l'on parle d'elle selon l'existence réelle. » D'autre part, Descartes emploie volontiers les mots de rêveries, de « fable » de son monde, et semble n'être pas assuré de la correspondance de ses constructions et du réel.

Et pourtant, le problème du rapport de la science et de l'être était posé, à son époque, avec une particulière intensité, par les conflits qui allaient se multipliant entre la connaissance rationnelle et la religion. Déjà beaucoup d'auteurs, comme Agrippa de Nettesheim ou Sanchez, avaient proclamé « l'incertitude et la vanité des sciences et des arts ». L'affaire Galilée semblait rendre plus urgente la solution du problème. Pour Descartes, on le verra, cette solution sera d'équilibre et de distinction des plans.

La création des vérités éternelles

La première thèse proprement métaphysique affirmée par Descartes est celle de la création des vérités éternelles. Formulée, dès 1630, dans les lettres à Mersenne, maintenue, semblable à elle-même, jusqu'à la fin, elle ne figure pourtant dans aucun des exposés systématiques du cartésianisme. Les vérités éternelles, ce sont les évidences logiques, les structures mathématiques, les essences des choses et, aussi, les valeurs morales. Pour saint Thomas et pour Suarez, les essences font partie de la vérité intelligible de Dieu. Dieu les contemple en se contemplant. Il ne les crée pas. Selon Descartes, au contraire, Dieu est l'auteur « de l'essence comme de l'existence des créatures », il les a librement posées dans l'être. Assujettir Dieu aux évidences logiques, c'est « parler de lui comme d'un Jupiter ou d'un Saturne », le soumettre « au Styx et aux destinées ». Il ne faut donc pas croire que Dieu ait voulu que la somme des angles d'un triangle soit égale à deux droits « parce qu'il a connu que cela ne se pouvait faire autrement », mais c'est « parce qu'il l'a voulu que cela est vrai ».

Il n'est pas douteux que la théorie de la création des vérités éternelles ne soit liée, chez Descartes, à la doctrine de la distinction des idées. Si toute essence allait rejoindre l'essence divine, rien ne pourrait être véritablement et intégralement connu par l'homme. Pour qu'une idée puisse être totalement offerte à notre intuition, il faut qu'elle soit finie, séparée des autres. Il faut, en d'autres termes, qu'elle soit une créature. En ce cas, comme en bien d'autres, Descartes a recours à Dieu pour libérer la connaissance humaine et affirmer sa suffisance.

Mais, d'autre part, il est clair que la théorie de la création des vérités éternelles distingue le plan de l'Être créateur et celui des choses créées, et, par là, sépare la science de l'ontologie. En affirmant Dieu, l'esprit dépasse le monde des objets, qui lui est offert et où il pourrait se croire pris, tout en reconnaissant, du reste, la structure définitive et contraignante de ce monde. Le réel se divise en deux domaines : celui du connaissable et du compréhensible, que nous appellerions aujourd'hui domaine de l'objet ; celui de l'Être, fondement du connaissable. En ce sens, la théorie de la création des vérités éternelles apparaît comme l'origine, et comme le berceau, de la métaphysique de Descartes.

Dieu comme fondement de la connaissance

Cette théorie, du reste, est complétée par une autre, dite de la création continuée, que l'on trouve aussi bien dans le Discours que dans les Méditations. Selon cette doctrine, il ne faut pas reporter l'acte créateur aux origines du monde. Toute substance finie n'est maintenue dans l'être que par un acte incessant de Dieu, qui la recrée à chaque instant. Et l'action par laquelle Dieu conserve le monde est « toute la même que celle par laquelle il l'a créé ».

La théorie de la création continuée peut, comme celle de la création des vérités éternelles, être considérée sous deux aspects. En physique, elle sert à distinguer, du mouvement géométriquement défini, la force motrice, dont Descartes place l'origine en Dieu. Métaphysiquement, elle prive le monde de toute réalité véritable, de toute profondeur et de toute autonomie. Rappelons-le : la nature, pour Descartes, « n'est pas une déesse ». Elle est étalée, spatiale, sans initiative, sans force propre, sans consistance ontologique. Elle est donc maniable. Mais, par là même, elle ne peut être pensée que sur fond d'infini.

On voit ainsi se préciser cette sorte d'appel que, sans cesse, la science de Descartes semble adresser à la métaphysique. C'est pourtant par une autre voie que la métaphysique deviendra, selon l'image de la lettre-préface des Principes, la racine de l'arbre de la philosophie (arbre, dit Descartes, dont la physique est le tronc, et dont la médecine, la mécanique et la morale forment les principales branches). Dieu, en effet, y sera moins invoqué comme auteur du monde que comme fondement et garantie de notre connaissance.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Ferdinand ALQUIÉ : professeur honoraire à l'université de Paris-Sorbonne, membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques)

Classification

Médias

Autres références

-

DESCARTES ET L'ARGUMENTATION PHILOSOPHIQUE (dir. F. Cossutta)

- Écrit par Jean LEFRANC

- 1 443 mots

L'œuvre de Descartes, qui fonde le rationalisme des temps modernes, peut-elle résister aux analyses réductrices des sociologues, des linguistes, des théoriciens de l'argumentation ? La philosophie doit-elle se résigner à n'être qu'un phénomène social, un « reflet » selon les marxistes,...

-

LA DIOPTRIQUE (R. Descartes)

- Écrit par Bernard PIRE

- 180 mots

René Descartes (1596-1650) publie à Leyde (Hollande) La Dioptrique en appendice de son Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Il y montre que sa méthode est supérieure à la façon commune. Dans les deux premiers discours, intitulés « De...

-

DISCOURS DE LA MÉTHODE, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 1 003 mots

-

MÉDITATIONS MÉTAPHYSIQUES, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 986 mots

Les Méditations métaphysiques (Meditationes de prima philosophia, 1641) sont la première œuvre proprement philosophique de Descartes (1596-1650), et d'ailleurs le premier ouvrage publié sous son nom. Alors que le Discours de la méthode (1637) garde un caractère de circonstance, ne se voulant...

-

LES PASSIONS DE L'ÂME, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 886 mots

- 1 média

Paru en novembre 1649 à Paris et Amsterdam, rédigé directement en français comme le Discours de la méthode(1637), Les Passions de l'âmeest le dernier grand ouvrage de René Descartes (1596-1650), installé depuis peu à Stockholm, et le dernier texte publié de son vivant. Il s'agit d'abord,...

-

CONSCIENCE (notions de base)

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 2 719 mots

Descartes (1596-1650) est incontournable si nous avons l’intention de nous réconcilier avec la conscience. Qu’est-ce donc que le « cogito » (le « Je pense donc je suis ») cartésien ? C’est la découverte de la certitude inébranlable de notre vie intérieure, acquise à l’issue du doute méthodique, et... -

AFFECTIVITÉ

- Écrit par Marc RICHIR

- 12 231 mots

...aller de soi. C'est particulièrement frappant, dans le champ politique, chez Machiavel et chez Hobbes, dans le champ plus proprement philosophique chez Descartes, pour qui, on le sait, le réamorçage de la philosophie ne peut se faire qu'à travers l'épreuve du doute, non seulement méthodique, mais hyperbolique.... -

ALQUIÉ FERDINAND (1906-1985)

- Écrit par Jean BRUN

- 1 586 mots

Né à Carcassonne, Ferdinand Alquié avait gravi tous les échelons de la carrière universitaire ; ayant commencé comme maître d'internat, il devait devenir professeur à la Sorbonne puis membre de l'Institut. Son œuvre, très importante, relève à la fois de la philosophie et de...

-

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Architecture et philosophie

- Écrit par Daniel CHARLES

- 5 461 mots

Le texte des Réponses aux septièmes objections est significatif : Descartes se compare à un architecte qui « creuse » jusqu'au « roc » (c'est-à-dire qui doute jusqu'au cogito) afin de construire enfin quelque chose de bien fondé. Cependant, le « fond » que découvre Descartes... - Afficher les 125 références

Voir aussi

- ANIMAL-MACHINE THÉORIE DE L'

- ONTOLOGIQUE PREUVE

- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE

- GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE

- DÉDUCTION

- IDÉE

- COGITO

- NATURE IDÉE DE

- CERTITUDE

- PHILOSOPHIE HISTOIRE DE LA

- LOGIQUE HISTOIRE DE LA

- MATHÉMATIQUES HISTOIRE DES

- PERFECTION IDÉE DE

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA