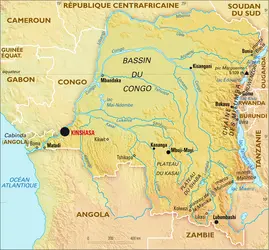

- 1. Géographie

- 2. La période coloniale : le Congo belge

- 3. Problèmes de la décolonisation

- 4. Les années du mobutisme

- 5. Une transition démocratique détournée

- 6. La chute de Mobutu et l'arrivée de Kabila

- 7. Le Congo dans la guerre et la difficile sortie du conflit

- 8. Chronologie contemporaine

- 9. Bibliographie

CONGO RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU

| Nom officiel | République démocratique du Congo |

| Chef de l'État | Félix Tshisekedi - depuis le 25 janvier 2019 |

| Chef du gouvernement | Judith Suminwa Tuluka - depuis le 1er avril 2024 |

| Capitale | Kinshasa |

| Langue officielle | Français (Le kongo, le lingala, le swahili et le tshiluba sont langues nationales.) |

| Population |

105 789 731 habitants

(2023) |

| Superficie |

2 344 860 km²

|

Article modifié le

Les années du mobutisme

Lorsque le général Mobutu accéda au pouvoir, en 1965, à l'issue du coup d'État militaire, son action bénéficia d'une certaine popularité puisqu'elle mettait un terme aux cinq premières années chaotiques de l'indépendance. Pourtant, rapidement se mirent en place les bases d'un régime caractérisé par la concentration du pouvoir, la manipulation idéologique et la corruption.

Les fondements du système

À partir de 1967, le général-président se préoccupa d'institutionnaliser son pouvoir. Le premier document constitutionnel fut une ordonnance-loi du 24 juin 1967, adoptée après avoir été soumise à référendum. Elle attribuait des pouvoirs très étendus au président de la République, qui était pratiquement omnipotent. À partir de 1977, cette dérive s'orienta vers une tendance monarchique. Des réformes constitutionnelles successives renforcèrent l'autocratie et rendirent caricatural l'État de droit. Le principe électif fut définitivement supprimé au sein du Bureau politique du parti unique, et le Parlement fut remplacé par un « comité central » du parti « dépositaire du mobutisme » et représentant des forces vives de la nation.

Dès lors, le président, de plus en plus détaché des affaires intérieures, ne se préoccupe plus que de questions diplomatiques dans lesquelles il parvient, non sans habileté, à jouer des coups politiques : reconnaissance d'Israël en 1982, intervention au Tchad en 1983, soutien de l'appui américain à l'U.N.I.T.A. en Angola. En contrepartie, il bénéficie de puissants soutiens extérieurs, par exemple lors des deux « guerres » du Shaba, en 1977 et en 1978.

Ce système est légitimé par une idéologie, celle de « la Révolution zaïroise authentique ». Il s'agit d'un véritable culte du chef puisant ses sources dans une lecture de la tradition africaine que le colonisateur se serait efforcé d'anéantir. Pour la propagande du régime, le président est « le Sauveur », « le Père de la nation » ou encore « l'Unificateur ». Dans ce contexte, la notion occidentale de démocratie est considérée comme une aberration.

Pour autant, Mobutu Sese Seko n'est pas un dictateur isolé. Il pratique pour son compte le « patrimonialisme », mais la longévité de son régime s'explique en partie par l'accès au pouvoir qu'il a facilité à l' élite qui s'est constituée autour de lui. Le passage par la haute fonction publique, avec les facilités d'enrichissement personnel qu'il comporte, a été à l'origine d'une corruption qui s'est étendue jusqu'aux échelons inférieurs de l'administration lorsque l'État a cessé d'assurer des rémunérations régulières.

Les instruments du régime

Malgré l'état de désorganisation dans lequel est tombé le pays, le régime a longtemps disposé d'instruments efficaces pour asseoir son contrôle sur la société zaïroise. Le Mouvement populaire de la révolution, créé en 1967, se confond jusqu'en avril 1990 avec l'État du Zaïre. Il est alors la seule institution constitutionnelle et est incarné par son président. Ainsi, le « président-fondateur » est-il le seul inspirateur de son action en tant qu'auteur du manifeste de la N'Sélé qui exprime la doctrine du parti. L'emprise du parti, qui a été passagèrement remise en cause lors d'une première tentative de démocratisation à la fin des années 1970, se radicalise en 1988 pour s'affirmer contre des institutions sociales concurrentes telles que les églises et les sectes. Le climat sécuritaire est entretenu par différents services de sûreté nationale et amplifié par les rumeurs. L'armée, dont les effectifs théoriques tournent entre soixante mille et quatre-vingts mille hommes, n'est opérationnelle que pour un dixième d'entre eux environ, en particulier la garde présidentielle qui, seule, bénéficie d'une rémunération régulière et d'un bon équipement. Cette dernière est employée à des fins de répression interne, tandis que le reste des troupes parasite le pays.

La contestation interne

Ce dispositif est cependant loin d'instaurer une société totalitaire. Durant toute la période, des résistances ne cessent de s'exprimer dans des registres allant de la défense des droits de l'homme aux révoltes urbaines et même au banditisme social. Le mouvement le plus construit prend ses racines dans le discours du président Mobutu sur le « mal zaïrois » prononcé en 1977. Cet appel à moraliser et à démocratiser la vie publique déclenche une fronde parlementaire dont Étienne Tshisekedi est l'un des chefs de file. Finalement, en 1980, le pouvoir met fin au défoulement en enlevant toute prérogative au Conseil législatif. En octobre de la même année, une lettre ouverte au président entraîne l'arrestation et le jugement de parlementaires. Ceux-ci deviennent le « groupe des treize », noyau d'une opposition qui, à partir de 1982, va réclamer le pluralisme politique et fonder l'Union pour la démocratie et le progrès social (U.D.P.S.). En 1985, un mémorandum demande l'ouverture d'une « conférence élargie de réconciliation nationale » avant la formation d'un « gouvernement d'union nationale ». La répression frappe à nouveau, entraînant des ralliements au M.P.R. parmi de nombreux opposants. Lorsqu'en 1990 les pressions externes en faveur de la démocratisation prennent une nouvelle ampleur, l'opposition est réduite à un petit groupe d'irréductibles derrière Étienne Tshisekedi.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jules GÉRARD-LIBOIS : directeur général du Centre de recherche d'information sociopolitique, Bruxelles

- Henri NICOLAÏ : professeur à l'Université libre de Bruxelles

- Patrick QUANTIN : directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, Centre d'étude d'Afrique noire, Bordeaux

- Benoît VERHAEGEN : professeur à l'université de Kinshasa

- Crawford YOUNG : professeur à l'université du Wisconsin, États-Unis

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

CONGO RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

CONGO, fleuve et bassin

- Écrit par Roland POURTIER

- 4 541 mots

- 3 médias

-

DIAMANT

- Écrit par René COUTY , Yves GAUTIER et Henri-Jean SCHUBNEL

- 4 366 mots

- 9 médias

Parmi les producteurs dont l'extraction du diamant est l'une des principales richesses économiques, nous pouvons citer : – La République démocratique du Congo. Les réserves de ce pays assure la plus volumineuse production de diamants industriels du monde ; ses réserves représentent les quatre... -

FOSSEY DIAN (1932-1985)

- Écrit par Amérina GUBLIN-DIQUÉLOU

- 1 822 mots

- 1 média

...explique sa méthode d'observation, elle rejoint Louis Leakey à Nairobi pour réunir le matériel nécessaire. C'est ensuite Alan Root qui l'accompagne en République démocratique du Congo, pour l'aider à s'y installer. Après son départ, elle reste seule avec deux employés africains dont elle ne comprend... -

KABILA JOSEPH (1971- )

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 953 mots

- 1 média

Joseph Kabila fut le président de la République démocratique du Congo (RDC) de 2001 à 2019.

Joseph Kabila est né le 4 juin 1971 dans la province du Kivu, au Zaïre (auj. RDC). Fils du leader rebelle Laurent-Désiré Kabila devenu chef de l'État en 1997, il passe la majeure partie de son enfance...

- Afficher les 11 références

Voir aussi

- SECTEUR INFORMEL

- PRÉDATRICE ÉCONOMIE

- FPR (Front patriotique rwandais)

- FAR (Forces armées rwandaises)

- FINANCIER GROUPE

- KASAÏ

- TRAVAIL FORCÉ

- BAKONGO ou KONGO, ethnie

- PLANTATION AGRICULTURE DE

- KITAWALA

- LÉOPOLDVILLE

- TUTSI

- RUWENZORI

- KASAVUBU JOSEPH (1917-1969)

- KATANGA

- ÉGLISE & ÉTAT

- BELGIQUE, histoire, de 1830 à 1945

- BELGIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- OPPOSITION POLITIQUE

- SOUS-DÉVELOPPEMENT

- PARTI UNIQUE

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- EXPORTATIONS

- AFRIQUE, géographie

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'

- SCOLARITÉ

- SHABA

- CAOUTCHOUC NATUREL

- ÉLISABETHVILLE, Katanga

- ÉLITES

- AFRIQUE NOIRE, ethnologie

- ÉVANGÉLISATION

- CONFLIT ARMÉ

- RESSOURCES MINIÈRES

- CONGO BELGE

- CORRUPTION

- MPR (Mouvement populaire de la Révolution), Zaïre