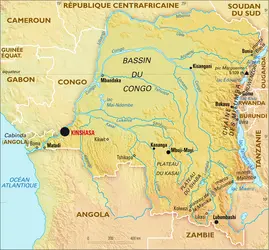

- 1. Géographie

- 2. La période coloniale : le Congo belge

- 3. Problèmes de la décolonisation

- 4. Les années du mobutisme

- 5. Une transition démocratique détournée

- 6. La chute de Mobutu et l'arrivée de Kabila

- 7. Le Congo dans la guerre et la difficile sortie du conflit

- 8. Chronologie contemporaine

- 9. Bibliographie

CONGO RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU

| Nom officiel | République démocratique du Congo |

| Chef de l'État | Félix Tshisekedi - depuis le 25 janvier 2019 |

| Chef du gouvernement | Judith Suminwa Tuluka - depuis le 1er avril 2024 |

| Capitale | Kinshasa |

| Langue officielle | Français (Le kongo, le lingala, le swahili et le tshiluba sont langues nationales.) |

| Population |

105 789 731 habitants

(2023) |

| Superficie |

2 344 860 km²

|

Article modifié le

La chute de Mobutu et l'arrivée de Kabila

Depuis 1994, environ un million et demi de Rwandais, fuyant les forces du Front patriotique rwandais (F.P.R.) qui a pris le pouvoir à Kigali, sont réfugiés au Zaïre. Dans l'est du pays, au Kivu, ils sont entassés dans des camps comptant plusieurs centaines de milliers d'habitants organisés autour de leurs autorités civiles et de leurs propres soldats, les Forces armées rwandaises (F.A.R.) et les milices extrémistes hutu qui ont pu s'échapper sous le couvert de l'opération « Turquoise » conduite par la France. Cette situation aggrave les tensions préexistant dans cette zone entre les diverses strates de population de langue « kinyarwanda » installées à différentes périodes et d'autres groupes de Zaïrois « authentiques ». Revenus pour protéger leurs familles après avoir combattu avec le F.P.R., des soldats tutsi zaïrois de cette région, appelés « Banyamulenge », contribuent à polariser le conflit. Ils constituent le principal groupement qui, à travers l'Alliance démocratique des peuples (A.D.P.) dirigée par Deogratias Bugera, demande l'instauration d'une zone tampon, entre Zaïre et Rwanda, dont seraient exclus les Hutu, voire l'annexion du Kivu au Rwanda.

Pour masquer ces visées irrédentistes, c'est Laurent-Désiré Kabila, un ancien responsable de maquis « muleliste » des années 1960, reconverti ensuite dans les affaires, qui est porté sur le devant de la scène. Le 31 octobre 1996, il fait sa première apparition à Uvira (dans le Sud-Kivu) à la tête d'une organisation, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre (A.F.D.L.) regroupant quatre forces d'opposition armée, dont l'A.D.P. Kabila, qui n'est pas tutsi, mais originaire du Shaba, fait figure d'homme de confiance de Kigali et de Kampala. Des combats violents opposent ses forces, aidées par celles du F.P.R. et par les armées ougandaises, puis angolaises et tanzaniennes, aux Forces armées zaïroises (F.A.Z.) et aux F.A.R., puis à celles de l'U.N.I.T.A. de Jonas Savimbi.

Il prend le contrôle d'une partie des provinces du Kivu et menace les principaux camps de réfugiés hutu rwandais. La crainte d'un nouveau génocide, perpétré cette fois sur des populations à majorité hutu, conduit à une mobilisation internationale dans laquelle la France prend l'initiative d'un appel pour une action militaire au Zaïre. Le 15 novembre 1996, l'O.N.U. vote la résolution 1080 autorisant le déploiement d'une force multinationale chargée de secourir les réfugiés. Le retour subit au Rwanda d'environ sept cent mille d’entre eux conduit à l'abandon du projet d'intervention, qui est officiellement retiré par l'O.N.U. le 14 décembre 1996.

Trois jours plus tard, Mobutu revient à Kinshasa et, au début de janvier 1997, le gouvernement de Kengo wa Dondo annonce une contre-offensive militaire. Celle-ci échoue et les troupes de l'Alliance progressent jusqu'au Shaba. Kisangani, dans le Haut-Zaïre, est prise le 15 mars 1997 et la chute des camps qui s'accompagne de massacres jette plus de cent mille réfugiés hutu dans la fuite. Kabila exige des négociations directes avec Mobutu, qui refuse. L'armée zaïroise est incapable d'opposer une résistance. Sauf en de rares exceptions, ses forces fuient devant l'ennemi après avoir pillé les villes qu'elles abandonnent, laissant la population accueillir les « rebelles » qui sont perçus comme des libérateurs auxquels se joignent des jeunes et des déserteurs. En avril, les troupes de Kabila prennent Mbuji-Mayi le 4 et Lubumbashi le 9, tandis que le secrétaire général de l'O.N.U., Kofi Annan, accuse l'Alliance de mener une politique « d'extermination lente » à l’encontre des réfugiés hutu. Le 4 mai, à la suite de négociations dans lesquelles la diplomatie sud-africaine a joué un rôle en vue, Mobutu et Kabila se rencontrent au large du port congolais de Pointe-Noire, mais cette entrevue n'empêche pas les troupes de l'Alliance de continuer leur marche sur la capitale, qu'elles prennent sans combattre le 17 mai 1997, après que Mobutu l'eut quittée la veille.

Kabila est bien accueilli à Kinshasa par la résistance « intérieure », en particulier par les partisans d'Étienne Tshisekedi. Pourtant, rapidement, ces derniers sont déçus. Après que le vainqueur se fut autoproclamé président de la « République démocratique du Congo », sans reconnaître les institutions de transition, il apparaît que le contrôle du pays demeure entre les mains de la « résistance extérieure ». Les partis politiques sont suspendus, les manifestations réprimées tandis qu'aucun calendrier électoral n'est avancé. La résistance de Tshisekedi conduit finalement à son arrestation et à son exil dans sa province d'origine, le Kasaï-Oriental, en février 1998.

L'entourage de Kabila comporte peu de figures connues de l'ancienne scène politique zaïroise. Il ramène avec lui des héritiers et des enfants d'héritiers de périodes lointaines : des lumumbistes, des « gendarmes katangais », des expatriés d'Europe et des États-Unis. Les plus remarqués sont sans doute les Tutsi zaïrois qui reviennent au premier plan après avoir été privés de leur nationalité ou menacés de l'être.

Le nouveau président apparaît comme un homme dépendant de ceux qui l'ont aidé et auxquels il a donné des gages. À l'égard de l'Ouganda, des concessions minières sont accordées au président Museveni, de même que des contrats avaient été signés, avant même la prise de Kinshasa, avec des compagnies occidentales qui ont soutenu l'effort de guerre. Le Rwanda dispose quant à lui d'une position privilégiée au sein même de l'appareil d'État puisque, au travers de son aide militaire, il est en mesure de contrôler l'armée et les services de sécurité.

Malgré des pratiques dures, voire autoritaires, le nouveau régime demeure fragile. Sur le plan intérieur, il doit affronter la résistance pacifique mais active d'organisations issues de la société civile. Sur le plan international, son image est contestée par l'accusation de massacres de réfugiés hutu et par son intransigeance face aux demandes d'enquêtes formulées par la communauté internationale. La guerre civile qui a ravagé Brazzaville sous les yeux de Kinshasa entre juin et octobre 1997 a contribué à montrer la faible influence du nouveau régime qui a été supplanté par l'Angola dans le règlement militaire de la crise congolaise.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jules GÉRARD-LIBOIS : directeur général du Centre de recherche d'information sociopolitique, Bruxelles

- Henri NICOLAÏ : professeur à l'Université libre de Bruxelles

- Patrick QUANTIN : directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, Centre d'étude d'Afrique noire, Bordeaux

- Benoît VERHAEGEN : professeur à l'université de Kinshasa

- Crawford YOUNG : professeur à l'université du Wisconsin, États-Unis

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

CONGO RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

CONGO, fleuve et bassin

- Écrit par Roland POURTIER

- 4 541 mots

- 3 médias

-

DIAMANT

- Écrit par René COUTY , Yves GAUTIER et Henri-Jean SCHUBNEL

- 4 366 mots

- 9 médias

Parmi les producteurs dont l'extraction du diamant est l'une des principales richesses économiques, nous pouvons citer : – La République démocratique du Congo. Les réserves de ce pays assure la plus volumineuse production de diamants industriels du monde ; ses réserves représentent les quatre... -

FOSSEY DIAN (1932-1985)

- Écrit par Amérina GUBLIN-DIQUÉLOU

- 1 822 mots

- 1 média

...explique sa méthode d'observation, elle rejoint Louis Leakey à Nairobi pour réunir le matériel nécessaire. C'est ensuite Alan Root qui l'accompagne en République démocratique du Congo, pour l'aider à s'y installer. Après son départ, elle reste seule avec deux employés africains dont elle ne comprend... -

KABILA JOSEPH (1971- )

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 953 mots

- 1 média

Joseph Kabila fut le président de la République démocratique du Congo (RDC) de 2001 à 2019.

Joseph Kabila est né le 4 juin 1971 dans la province du Kivu, au Zaïre (auj. RDC). Fils du leader rebelle Laurent-Désiré Kabila devenu chef de l'État en 1997, il passe la majeure partie de son enfance...

- Afficher les 11 références

Voir aussi

- SECTEUR INFORMEL

- PRÉDATRICE ÉCONOMIE

- FPR (Front patriotique rwandais)

- FAR (Forces armées rwandaises)

- FINANCIER GROUPE

- KASAÏ

- TRAVAIL FORCÉ

- BAKONGO ou KONGO, ethnie

- PLANTATION AGRICULTURE DE

- KITAWALA

- LÉOPOLDVILLE

- TUTSI

- RUWENZORI

- KASAVUBU JOSEPH (1917-1969)

- KATANGA

- ÉGLISE & ÉTAT

- BELGIQUE, histoire, de 1830 à 1945

- BELGIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- OPPOSITION POLITIQUE

- SOUS-DÉVELOPPEMENT

- PARTI UNIQUE

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- EXPORTATIONS

- AFRIQUE, géographie

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'

- SCOLARITÉ

- SHABA

- CAOUTCHOUC NATUREL

- ÉLISABETHVILLE, Katanga

- ÉLITES

- AFRIQUE NOIRE, ethnologie

- ÉVANGÉLISATION

- CONFLIT ARMÉ

- RESSOURCES MINIÈRES

- CONGO BELGE

- CORRUPTION

- MPR (Mouvement populaire de la Révolution), Zaïre