RHODOPHYCÉES

Article modifié le

Reproduction

L'absence constante de cellules reproductrices flagellées, caractère essentiel des Rhodophycées, entraîne, lors de la reproduction sexuée, des modalités de fécondation tout à fait particulières.

Reproduction asexuée

Chez certaines Bangiophycidées, la reproduction s'effectue uniquement par voie végétative, par fragmentation du thalle en cellules isolées. Chez d'autres, ainsi que chez certaines Floridées, il existe une reproduction indépendante du cycle sexué, par spores mitotiques (monospores et paraspores) qui redonnent directement une génération identique à celle qui les a produites.

Reproduction sexuée

Les gamétophytes

Les gamétophytes sont en majorité dioïques. La cellule femelle ( carpogone) ne libère pas de gamète ; elle demeure fixée au gamétophyte et est pourvue d'une papille (Bangiophycidées) ou d'un long poil appelé trichogyne (Floridées) permettant la fécondation. Le carpogone résulte parfois (Acrochaetiales) de la transformation d'une cellule végétative quelconque du thalle, mais, plus souvent, il se trouve au sommet d'un court rameau adventif, en général de deux à cinq cellules : le rameau carpogonial ; chez les Cryptonémiales (Dudresnaya), celui-ci est lui-même porté par un rameau adventif différencié, le gonophore carpogonial, qui joue un rôle important lors du développement du zygote.

Les gamètes mâles proviennent, chez les Bangiophycidées, de la division répétée d'une cellule végétative par des cloisonnements successifs, perpendiculaires les uns aux autres, en petites cellules incolores, libérées par gélification des parois. Chez les Floridées, les cellules mâles se forment isolément dans des spermatocystes souvent groupés en bouquets (exemple : Polysiphonia). Dans tous les cas, les cellules mâles, ou spermaties, sont de petites cellules, immobiles et dépourvues de paroi cellulaire. Elles sont transportées passivement par les mouvements de l'eau, au voisinage d'un trichogyne sur lequel l'une d'elles se fixe et déverse son contenu dans le trichogyne, le noyau mâle fusionnant ensuite avec celui du carpogone. Ce mode de fécondation très particulier est une trichogamie. Dans le règne végétal, il ne se rencontre, en dehors des Rhodophycées, que chez certains Ascomycètes.

Développement du zygote : le carposporophyte

Le zygote né du carpogone fécondé demeure sur le gamétophyte. Chez les Porphyra, il se divise en un certain nombre de spores (carpospores) qui sont ensuite libérées. Chez les Floridées, il se développe en un tissu diploïde (gonimoblaste) qui produira des carpospores ; il représente une génération distincte, le carposporophyte.

Chez les Floridées les plus inférieures, le carposporophyte, constitué de cellules à plastes pigmentés, n'est pas totalement parasite ; par contre, chez les formes les plus évoluées, le carposporophyte, dépourvu à l'état jeune de pigments assimilateurs, est devenu un parasite obligatoire du gamétophyte. Ce parasitisme se manifeste notamment par la fusion de filaments issus du zygote, donc diploïdes, avec des cellules particulières du gamétophyte. Les cellules qui hébergent ainsi un noyau parasite diploïde constituent des cellules auxiliaires ; elles vont permettre à ce noyau de se multiplier pour donner finalement naissance à des groupes de carpospores.

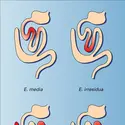

La disposition, le nombre des cellules auxiliaires, leurs relations avec le rameau carpogonial varient selon les différents ordres de Floridées. Chez les Cryptonémiales (exemple : Dudresnaya, ), où le rameau carpogonial est porté par un gonophore carpogonial, le carpogone fécondé émet des filaments de jonction qui fusionnent avec des cellules du gonophore, devenues alors des cellules auxiliaires primaires. De celles-ci naissent de nouveaux filaments de jonction qui vont s'unir avec d'autres cellules auxiliaires appartenant à des gonophores stériles (gonophores auxiliaires). À partir de ces cellules auxiliaires ayant reçu un noyau diploïde apparaissent des masses arrondies de carpospores.

Dans certains autres groupes (Gélidiales, Bonnemaisoniales), il existe, au voisinage du carposporophyte en voie de développement, des cellules nourricières qui, riches en matières de réserve, assurent la nutrition du carposporophyte parasite sans qu'il y ait fusion entre les cellules.

Chez les formes très évoluées telles que les Rhodomélacées (exemple : Polysiphonia), le gamétophyte réagit à la présence d'un carposporophyte parasite par l'élaboration autour de lui d'une enveloppe, le cystocarpe. Celui-ci est comparable au fruit des plantes à fleurs, qui se développe autour des graines en voie de maturation, ou aux galles (cécidies) autour des larves d'insectes.

Les tétrasporophytes

Chez la très grande majorité des Floridées, les carpospores libérées donnent naissance à une algue morphologiquement identique au gamétophyte, mais diploïde : c'est le tétrasporophyte, dont les organes reproducteurs sont des tétrasporocystes renfermant quatre tétraspores ; celles-ci résultent de la méiose du noyau diploïde de la cellule mère. Selon le mode de division des tétrasporocystes, les tétraspores peuvent avoir une disposition cruciée, zonée ou tétraédrique. Libérées, les tétraspores se développent en un gamétophyte haploïde.

Toutefois, dans certains cas, le tétrasporophyte est d'une structure beaucoup plus simple que le gamétophyte. Tel est le cas de l'Asparagopsis armata, dont le gamétophyte (cf. algues, planche II) possède une morphologie et une anatomie très différenciées, et dont le tétrasporophyte, qui forme de petits pompons rouges de fins filaments de structure plus simple, fut longtemps considéré comme étant un genre entièrement différent (Falkenbergia).

Chez les Némalionales, le tétrasporophyte, obtenu par culture des carpospores, se présente sous l'aspect d'un thalle hétérotriche indifférencié, semblable au protonéma qui précède la formation des cladomes du gamétophyte. Il s'agit là d'un cas de néoténie tout à fait remarquable : le tétrasporophyte diploïde conserve la structure de l'état juvénile et devient fertile (tétrasporocystes) sous cette forme, tandis que, chez le gamétophyte, le protonéma produit des cladomes de structure complexe qui porteront les organes reproducteurs sexués.

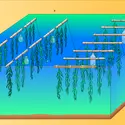

Chez les Porphyra, il existe également une hétéromorphie des deux générations : le gamétophyte est une lame foliacée, formée d'une seule assise de cellules, atteignant 10 à 30 cm de haut et portant au printemps, sur sa marge, les organes reproducteurs sexués mâles et femelles, tandis que le sporophyte est constitué de très fins filaments ramifiés qui se développent à l'intérieur de coquilles vides, en dissolvant le calcaire, et sont décrits sous le nom de Conchocelis. La découverte de ce cycle a permis d'améliorer considérablement les méthodes de culture de cette algue au Japon, où elle joue un rôle important dans l'alimentation.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean FELDMANN : professeur à la faculté des sciences de Paris

- Francis MAGNE : docteur ès sciences, professeur à l'université de Paris-VI

Classification

Médias

Autres références

-

AQUACULTURE

- Écrit par Lucien LAUBIER

- 11 442 mots

- 8 médias

...l'exemple souvent cité pour démontrer la maîtrise des pratiques culturales chez les algues alimentaires (fig. 1). Les Porphyra sont des algues rouges ( Rhodophycées) foliacées formées généralement d'une seule assise de cellules, qui se développent dans la zone de balancement des marées et dans la zone... -

PARASITISME

- Écrit par Claude COMBES , Louis EUZET et Georges MANGENOT

- 6 253 mots

- 4 médias

Mais c'est chez les Rhodophycées marines que le parasitisme algal est le plus développé et le plus intéressant. Les Algues rouges parasites sont toutes dépourvues de pigments assimilateurs (chlorophylle et phycoérythrine). Deux cas doivent être distingués. Ou bien l'hôte et le parasite sont systématiquement... -

THALLE

- Écrit par Jean FELDMANN et Marie-Thérèse L'HARDY-HALOS

- 3 933 mots

- 5 médias

...polystique soit par coalescence des filaments (nématothalle prostré discoïde des Chlorophycées Coleochaete et Ulvella, des Phéophycées Myrionema, des Rhodophycées Erythrocladia ; nématothalle hétérotriche des Rhodophycées Cruoria), soit par élargissement des filaments dont toutes les cellules...

Voir aussi

- ALTERNANCE DE PHASES

- CLADOMES

- RHODOPHYTES ou ALGUES ROUGES

- TRIGÉNÉTIQUE CYCLE

- SPERMATIE

- PORPHYRIDIALES

- NÉMALIONALES

- RHODYMÉNIALES

- CARPOGONE

- BANGIOPHYCIDÉES

- BANGIALES

- COMPSOPOGONALES

- FLORIDÉES

- ACROCHAETIALES

- GÉLIDIALES

- GIGARTINALES

- CRYPTONÉMIALES

- BONNEMAISONIALES

- CÉRAMIALES

- BILICHROMOPROTÉIDES

- GAMÉTOPHYTE

- DIGÉNÉTIQUE CYCLE