LUCAS ROBERT EMERSON Jr. (1937-2023)

Article modifié le

Robert Lucas est un économiste américain, chef de file de la nouvelle école classique dans les années 1970 et dont les travaux ont notamment porté sur les modèles d’anticipations rationnelles. La pensée libérale est très souvent mise à l'honneur par les membres du jury de l'Académie royale des sciences de Suède. Après Friedrich August von Hayek (1974), Milton Friedman (1976), George Stigler (1982), James Buchanan Jr. (1986) et Gary Becker (1992), Robert Lucas a reçu en 1995 le prix Nobel d'économie. Le comité du Nobel l'a choisi « pour avoir exposé et mis en pratique l'hypothèse des prévisions rationnelles et pour avoir transformé de fond en comble l'analyse macro-économique et la vision de la politique économique ». Lucas est « l'économiste qui a eu la plus grande importance dans le champ de la recherche macro-économique depuis 1970 » a même surenchéri l'Académie de Stockholm.

Robert Emerson Lucas Junior est né le 15 septembre 1937 à Yakima (État de Washington). Il soutient sa thèse de doctorat en 1964 à l'université de Chicago et commence sa carrière comme maître assistant en 1967 à l'université de Carnegie-Mellon à Pittsburgh (Pennsylvanie). En 1975, il obtient une chaire de professeur de sciences économiques à l'université de Chicago.

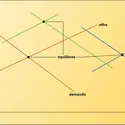

À l'aube des années 1970, la théorie keynésienne constitue la référence principale après que son auteur a montré que, dans une économie de marché, les comportements spontanés de dépenses des agents n'ont aucune raison de déboucher sur un équilibre quelconque, encore moins de plein-emploi. Le monde économique devient alors massivement keynésien dans le domaine des recherches fondamentales, des modèles macro-économiques de prévision et des politiques économiques fondées sur la régulation de la demande.

Mais il apparaît dans les années 1970 que la politique économique, destinée à maintenir la demande à un niveau qui assure un quasi plein-emploi, ne parvient plus à atteindre cet objectif. La brèche est ouverte ; s'y engouffrent la critique monétariste, qui restreint au court terme l'espace keynésien, puis les « nouveaux classiques » dont le chef de file incontesté est Robert Lucas. En moins d'une décennie, ses travaux vont convaincre le monde scientifique de la cohérence de l'alternative qu'il propose, au point d'ébranler la pratique des « modélisateurs » chargés d'élaborer les politiques économiques.

Lucas exprime ses premières critiques dans un article publié en 1979 et coécrit avec Thomas Sargent, autre fondateur de la « nouvelle macro-économie classique ». Il stigmatise le fait que, au début des années 1970, les modèles keynésiens censés produire des taux de chômage faibles ont engendré les taux les plus élevés depuis les années 1940. Et Lucas d'expliquer pourquoi : les agents économiques rationnels observent la réalité, se souviennent (rôle de l'expérience) et raisonnent. Si, par exemple, ils jugent négativement telle politique économique mise en œuvre par l'État, ils adaptent leur comportement au mieux de leur intérêt et peuvent alors contrarier les effets attendus de cette politique en faisant l'inverse de ce qu'on attend d'eux. Lucas affirme ainsi que la macro-économie doit prendre en compte les comportements micro-économiques des agents.

La deuxième critique du keynésianisme se situe dans le champ théorique des anticipations rationnelles. Lucas montre que les agents (ménages et entreprises), bien que disposant d'informations partielles et imparfaites, vont les utiliser de la meilleure façon possible pour eux-mêmes et que « leurs prévisions seront sans cesse remodelées au gré de leur réinterprétation permanente de ces informations ». Si, par exemple, une politique de relance économique engendre de la croissance mais aussi de l'inflation, l'agent rationnel anticipera cette hausse des prix « au coup suivant » et son comportement fera que la politique de relance engendrera alors plus d'inflation et un peu de croissance, puis seulement de l'inflation et plus du tout de croissance. Lucas en conclut que l'action de l'État finit par s'épuiser, que la politique économique perd de son efficacité, que la « main invisible » est véritablement la plus forte. Mieux vaut dans ces conditions « laisser faire » le marché.

Les recherches de Robert Lucas ont apporté des contributions importantes dans des domaines scientifiques autres que la macro-économie, notamment avec ses travaux sur la croissance endogène et la détermination des prix des actifs financiers. Il fit également autorité au sein d'institutions prestigieuses et fut vice-président adjoint de la Société économétrique, membre associé de l'Académie américaine des arts et des sciences et membre de l'Académie nationale des sciences.

Robert Lucas est décédé le 15 mai 2023 à Chicago (Illinois).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Françoise PICHON-MAMÈRE : maître de conférences, université Paris-Sorbonne

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Média

Autres références

-

RATIONAL EXPECTATIONS AND ECONOMETRIC PRACTICE, Robert Lucas et Thomas Sargent - Fiche de lecture

- Écrit par Marion GASPARD

- 984 mots

La crise économique des années 1970, caractérisée notamment par la « stagflation » (situation durable de fort chômage et d'inflation élevée) met à mal les modèles macroéconomiques keynésiens, utilisés depuis la Seconde Guerre mondiale. Après les critiques des « monétaristes » (Milton...

-

ÉCONOMÉTRIE

- Écrit par Jean-Pierre FLORENS

- 7 281 mots

- 2 médias

...variables entre elles sont stables. Dans les modèles de rupture, les relations elles-mêmes ou les paramètres qui les caractérisent peuvent se modifier. Ces modèles répondent à ce que l'on appelle la critique de Robert E. Lucas (Prix Nobel en 1995), qui peut se résumer par l'argument suivant : une mesure... -

ÉDUCATION - Économie de l'éducation

- Écrit par François LECLERCQ

- 3 986 mots

...niveau des pays par un effet sur la croissance économique. Les modèles théoriques dits de « croissance endogène » développés dans les années 1980 et 1990 à partir des travaux de Robert Lucas (Prix Nobel 1995) et Paul Romer insistent d'ailleurs sur le rôle de l'éducation comme facteur d'... -

MACROÉCONOMIE - Théorie macroéconomique

- Écrit par Edmond MALINVAUD

- 8 051 mots

La critique de Lucas, du nom du plus influent de ces jeunes théoriciens, a porté sur l'adéquation des modèles en cause. Elle a consisté à dire que tout changement annoncé de la politique rétroagissait sur les comportements des agents, que le fonctionnement de l'économie s'en trouvait changé et que donc... -

MACROÉCONOMIE - Croissance économique

- Écrit par Jean-Olivier HAIRAULT

- 9 710 mots

- 1 média

...accumulation du capital humain produisent des effets entraînants l'un sur l'autre, chacun augmentant les ressources nécessaires aux investissements de l'autre. Lucas (1988) montre ainsi théoriquement que la croissance peut être soutenue uniquement par l'accumulation de ces deux types de capital. Il suffit que... - Afficher les 8 références

Voir aussi