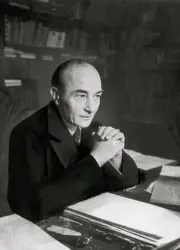

MUSIL ROBERT (1880-1942)

Article modifié le

Un roman du possible

Sans doute le premier roman de Musil, ses deux pièces de théâtre, ses nouvelles apparaissent-ils comme des œuvres secondaires par rapport au grand roman jamais achevé ; mais ils l'annoncent, et chacun de ces livres (même les modestes Œuvres préposthumes, avec l'admirable récit du Merle [Die Amsel], si révélateur), lié d'une manière ou d'une autre à l'expérience centrale de l'auteur, aide à le mieux comprendre (comme le font plus particulièrement les Journaux [Tagebücher], carnets de travail bien plus que journaux intimes, et les nombreux textes théoriques regroupés sous le titre Essays und Reden, dont un large choix a paru en français en 1984).

Cette expérience centrale, c'est la découverte (attribuée déjà au jeune Törless) que les apparences masquent une réalité plus obscure (plus effrayante ou plus merveilleuse, ou l'un et l'autre à la fois), qu'elles présentent des failles ; que toutes choses, autrement dit, comportent un double sens, sinon davantage. L'écrivain a pour tâche d'opposer infatigablement aux apparences faussement univoques cette réalité équivoque, évasive, fascinante parce qu'évasive. La bipolarité qui caractérisait la nature même de Musil depuis l'enfance ne pouvait que fortifier une telle intuition. Voisinaient en effet en lui, non sans mal, un homme actif, un ingénieur à l'intelligence rigoureuse, passionné de conquêtes techniques, officier discipliné d'ailleurs, et un contemplatif profondément sensible aux élans les plus hardis de cette âme dont l'autre part de lui-même répugnait à prononcer le nom ; deux êtres, deux tendances que Musil devait s'épuiser à vouloir accorder, et dont le contrepoint explique la structure même de L'Homme sans qualités.

Ce livre inachevé de près de deux mille pages, l'un des plus substantiels et des plus ambitieux du xxe siècle, devait voir son plan se modifier fréquemment au cours des longues années de son élaboration, et, d'une certaine manière, finir par se détruire lui-même. Il faut le présenter ici selon le plan auquel Musil s'est tenu le plus longtemps et auquel correspondent encore les pages qu'il en a publiées de son vivant. Selon ce projet, le roman se serait divisé exactement en deux parties, encadrées par une sorte d'introduction et une sorte de conclusion.

La première partie constitue, avec l'introduction, le premier volume, publié en 1930. L'introduction présente le personnage central du roman, Ulrich, l'« homme sans qualités », double de l'auteur en qui se reflètent moins les péripéties de sa vie que l'aventure de son esprit ; « homme sans qualités », ou plutôt, comme l'explique l'auteur, ensemble de « qualités sans homme », dépourvues de centre, de sens et d'emploi, homme sans racines donc, mais disponible, ouvert, fait pour se risquer, hors du monde clos des définitions sans nuances des « hommes à qualités », dans l'infini du possible. Jeune, Ulrich a fait trois tentatives successives pour s'accomplir : dans la carrière des armes, dans le métier d'ingénieur, dans la recherche mathématique. Aucune ne l'a satisfait. Au fond, il n'a qu'un souci : trouver la « voie » ; mais sans renier ni la science, ni même la technique. Mais il est plus aisé de dénoncer ce que la voie n'est pas que de trouver ce qu'elle est. C'est pourquoi Musil est venu à bout de la première partie du roman, et non de la seconde ; car, dans cette première partie, la satire prédomine.

Elle commence en août 1913, au moment où le jeune savant, déçu par ses expériences, rompt avec toute carrière et prend une sorte de congé d'un an pour se retirer de l'action et méditer sur le sens de l'action. C'est à ce moment précis que Musil introduit l'« Action parallèle » qui constitue le cadre de cette première partie et le prétexte à une description critique des derniers moments de la monarchie austro-hongroise au travers desquels se manifeste un effondrement plus grave, et plus général. L'année 1918 devant être celle d'un double jubilé, les soixante-dix ans de règne de François-Joseph Ier et les trente ans de règne de Guillaume II, Musil imagine qu'un groupe de patriotes autrichiens a fondé un comité pour donner à l'anniversaire de leur empereur une signification assez haute, assez universelle pour éclipser celui du « frère ennemi ». Ulrich, ayant accepté, un peu légèrement, d'entrer en contact avec les promoteurs de l'Action, se trouve amené, en fait de retraite, à fréquenter toutes sortes de personnages influents : hommes d'affaires, aristocrates, politiciens, généraux, femmes d'esprit, vieux diplomates, jeunes fanatiques, tous acharnés à chercher l'Idée assez sublime pour donner un contenu à leur activité et symboliser la mission universelle de l'Autriche, et dont les efforts, sincères ou hypocrites, aboutiront, non pas à la fête de l'empereur de la paix, mais à la mobilisation d'août 1914.

Musil a écrit de cette œuvre : « Ce n'est pas une profession de foi, mais une satire. Ce n'est pas une satire, mais une construction positive. » En effet, si toute cette première partie, riche de mouvement, de pensée et d'intrigues, constitue l'une des satires les plus profondes que l'on ait faites de notre temps, elle n'est jamais purement négative, ni étrangère au mouvement général de l'œuvre. Selon sa loi secrète qui est l'ambiguïté, chaque figure, chaque tentative est le reflet d'une autre. Les recherches des membres de l'Action parallèle sont des variantes, plus ou moins caricaturales, de la recherche d'Ulrich ; comme si l'auteur, pour décrire celle-ci, avait dû déblayer d'abord le terrain des erreurs qui menacent toute quête aussi ambitieuse. C'est ainsi que ces personnages secondaires, qui auraient pu n'être que des fantoches, gardent quelque humanité ; que certains même ont un caractère tragique : ainsi Clarisse, la femme d'un ami d'enfance d'Ulrich, obsédée jusqu'à la démence par un rêve de rédemption : ainsi Moosbrugger le charpentier, meurtrier sexuel en qui resurgit de façon plus menaçante le trouble obscur pressenti par Törless, en qui s'incarne l'imminent déchaînement de la barbarie que Musil juge inséparable de l'idéalisme.

À la fin de cette première partie (le plan initial qui devait aboutir à août 1914 étant encore respecté), au bout des six premiers mois de son année de congé, Ulrich semble donc bien près de s'enliser dans le marécage des intrigues et des parlotes. Il apprend alors la mort de son père et s'apprête à gagner la ville où celui-ci est décédé.

Là commence cette seconde partie, intitulée « Vers le règne millénaire, ou Les Criminels », dont ne devait paraître avec l'accord de l'auteur que le début. Dans la maison mortuaire, Ulrich retrouve une sœur, Agathe, dont il avait presque oublié l'existence et en qui il voit avec émotion, d'emblée, son double féminin. Agathe a épousé un « homme à qualités », morne défenseur d'une morale toute faite, et songe à divorcer. Alors commence entre le frère et la sœur une aventure « aux limites de l'impossible », dans laquelle le rêve du pur amour inventé par le haut Moyen Âge provençal ressuscite encore une fois. Ulrich et Agathe, attirés l'un vers l'autre, séparés l'un de l'autre, se retirent de la société et s'approchent, par la grâce du désir irréalisé, de ce que Musil appelle l'« autre état », qui n'est pas sans analogie avec l'extase mystique, et dans lequel, au moins un instant, l'« homme sans qualités » retrouve un centre et un sens. « Au moins un instant » : après quoi il faut bien voir que la vie recommence, et que rien n'est résolu. Si, dans la première partie du roman, c'était la moitié active, agressive même quelquefois, conquérante en tout cas, de l'auteur qui parlait surtout, ici commence à s'élever la voix du contemplatif qui accède, par une modification de son être même, à un nouvel espace, plus ouvert et plus plein (proche aussi de celui qu'avait bâti quelques années plus tôt, dans les Élégies de Duino, Rainer Maria Rilke, l'un de ses rares contemporains que Musil admirât). Cependant Musil, jusque dans cet autre espace, tenait à garder les yeux ouverts ; s'il ne redoutait pas de parler, désormais, de « mystique », il fallait qu'elle fût « claire comme le jour ». Ainsi livré à cette fascination d'un possible impossible en même temps qu'à sa bipolarité essentielle, il s'enfonçait lentement dans un labyrinthe où il s'éloignait de plus en plus des personnages et des intrigues que le déroulement normal de la « fiction » eût ramenés à la fin du livre. Au peu de goût que Musil éprouvait pour imposer de force à son œuvre une symétrie devenue artificielle à ses yeux, à l'impossibilité où il était de surmonter sa dualité profonde (qui se manifestait à présent comme un désaccord entre le romancier et l'essayiste, la réflexion finissant par l'emporter sur l'imagination), le drame de la Seconde Guerre mondiale devait enfin s'ajouter, avec les questions nouvelles qu'il soulevait. Personne ne peut dire avec certitude ce que serait devenu L'Homme sans qualités si Musil avait vécu plus longtemps. Tout laisse supposer néanmoins que l'écrivain avait dépassé le moment où l'achèvement du livre selon le plan longtemps suivi eût été encore possible sans tricherie. Tout choix opéré dans les nombreux manuscrits, ébauches et notes posthumes, ne constituera donc jamais qu'une hypothèse ; seule une édition critique comportant, si c'est matériellement possible, l'ensemble de ces manuscrits rendrait fidèlement compte du labyrinthe, admirable d'ailleurs, où l'héroïque souci de vérité a conduit Musil. Conformément à la nature même de son génie, il a laissé un roman ouvert, un essai de roman, comme il rêvait que toute existence d'homme digne de ce nom fût elle-même un essai de vie. Il avait écrit en 1932 : « On ne doit pas confondre l'inachèvement d'un travail avec le scepticisme de son auteur. Je montre mon travail tout en sachant qu'il n'est qu'une partie de la vérité, et je le montrerais même en le sachant faux, parce que certaines erreurs sont des étapes vers la vérité. Je fais, dans une tâche bien définie, le maximum de ce que je puis. »

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe JACCOTTET : écrivain et traducteur

Classification

Média

Autres références

-

L'HOMME SANS QUALITÉS, Robert Musil - Fiche de lecture

- Écrit par Jacques LE RIDER

- 1 078 mots

- 1 média

Commencé vers 1918, le vaste projet romanesque de L'Homme sans qualités absorba toute l'énergie de Robert Musil (1880-1942) jusqu'à sa mort, sans qu'il puisse parvenir à le mener à bien. Musil n'en publia que les deux premiers volumes : le premier en octobre 1930, réunissant les deux...

-

L'HOMME SANS QUALITÉS (R. Musil - trad. 2004)

- Écrit par Marc CERISUELO

- 1 040 mots

Voici comment Robert Musil décrit le « sens du possible », qui anime tout le projet de L'Homme sans qualités : « L'homme qui en est doué, par exemple, ne dira pas : ici s'est produit, va se produire, doit se produire telle ou telle chose ; mais il imaginera : ici pourrait, devrait se produire...

-

LA VOIX DE L'ÂME ET LES CHEMINS DE L'ESPRIT (J. Bouveresse) et MUSIL PHILOSOPHE (J.-P. Cometti)

- Écrit par Marc CERISUELO

- 987 mots

Peut-être ne faut-il pas dissimuler davantage son désarroi : si L'Homme sans qualités est toujours cité comme l'un des sommets de la littérature du xxe siècle, on peut se demander qui lit encore Musil en France, qui entretient un authentique commerce avec l'œuvre. Raison de plus pour...

-

COMETTI JEAN-PIERRE (1944-2016)

- Écrit par Jacques MORIZOT

- 900 mots

Né à Marseille le 22 mai 1944, fils d’émigrés italiens, Jean-Pierre Cometti a d’abord été un guitariste de jazz. Il entreprend assez tardivement des études de philosophie, avant d’enseigner dans des lycées, en France, notamment à Millau, et surtout à l’étranger, au Maroc, en Allemagne et...

-

ÉCLECTISME, architecture

- Écrit par Yve-Alain BOIS

- 949 mots

C'est en 1817 que Victor Cousin donna son sens moderne au terme « éclectisme » (issu du grec eklegein, choisir), soit quelques décennies après la Révolution française. Pour l'historien de l'architecture Vincent Scully, l'éclectisme, que préfigure en 1782 le hameau de Marie-Antoinette,...

-

FRAGMENT, littérature et musique

- Écrit par Daniel CHARLES et Daniel OSTER

- 9 376 mots

- 2 médias

...tyrannique de l'œuvre comme corps vivant, ou cathédrale, ne risque pas de bloquer la réflexion sur la spécificité du fragment tout autant que sur son dynamisme. La tension qui existe entre le romanesque et l'essayisme à l'intérieur de L'Homme sans qualités de Robert Musil, dont on lui a fait... -

JAMES HENRY (1843-1916)

- Écrit par Diane de MARGERIE

- 2 121 mots

- 2 médias

...simplifiant la vérité à l'excès : « On ne sait jamais le dernier mot quand il s'agit du cœur humain. » Le possible a fasciné James autant qu'il a séduit Musil : c'est pourquoi, sans doute, les personnages masculins, et surtout les nombreux artistes décrits dans l'œuvre, répugnent à choisir, comme à se... - Afficher les 8 références

Voir aussi