ROM

Article modifié le

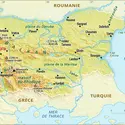

Les Rom ont en commun une origine indienne, l'usage (ou le souvenir de l'usage) d'une langue appelée chib romani, un net sentiment de différence collective par rapport aux populations environnantes et plusieurs traits culturels, comme le rapport à la destinée, à la famille et aux enfants, aux biens matériels, etc. Présents en Europe, en Amérique du Nord comme du Sud et en Australie, mais aussi en Turquie et en Iran, les Rom constituent une population très majoritairement sédentaire (à plus de 95 p. 100) et toujours dispersée, dont les rares zones d'implantation compacte ne dépassent pas la taille d'un bourg. La population rom en Europe est estimée de 7 à 9 millions ; elle serait d'environ 2,4 millions en Roumanie, 840 000 en Bulgarie, 740 000 en Espagne, 540 000 en Turquie, 500 000 en Russie, 440 000 en Hongrie et en Serbie-Monténégro, 420 000 en Slovaquie, 340 000 en Grèce, 260 000 en France, 240 000 en République tchèque, 180 000 en Macédoine, 120 000 en Allemagne, 100 000 en Albanie, en Italie et au Portugal, 90 000 au Royaume-Uni, 70 000 en Biélorussie, 40 000 en Suisse et aux Pays-Bas, 30 000 en Bosnie et en Croatie, 25 000 en Autriche, 20 000 en Belgique, 15 000 en Pologne et en Suède, et moins de 10 000 dans les autres États. Dans le monde, elle pourrait atteindre 12 millions.

Leur traversée de l'Europe au Moyen Âge a donné d'eux l'image d'un peuple nomade, et ce stéréotype désuet survit, conforté par l'existence des quelques groupes, essentiellement en France et en Grande-Bretagne, qui ont intégré secondairement à leur mode de vie la mobilité héritée de la migration vers l'Europe.

L'endonyme (c'est-à-dire le terme par lequel les intéressés se désignent eux-mêmes) « Rom » ne recoupe qu'en partie l'exonyme « Tsigane » : en effet, selon le contexte, ce dernier, de sens très variable, recouvre soit les 4 à 5 p. 100 de Rom non implantés en un lieu fixe, soit à la fois ceux-ci et les quelques groupes non rom à mode de vie mobile (Travellers celtes, Yéniches germaniques, etc.) et/ou à implantation dispersée (Beás de Hongrie, Roudars de Roumanie, Balkano-Égyptiens, etc.), soit encore tous ces derniers joints à l'ensemble des Rom, indépendamment de leur mode de vie ; il a parfois même été autrefois étendu aux nombreux groupes de vagabonds et de pillards qui hantaient les campagnes. Cette imprécision, ajoutée au fait que « Tsigane » est injurieux dans bon nombre de langues d'Europe, explique pourquoi le nom de « Rom » lui est préféré de plus en plus pour désigner ce peuple.

Alors que de nombreuses recherches ont été consacrées aux Rom, il est surprenant que les travaux de valeur soient encore si peu nombreux, surtout au moment où s'affirme ce peuple comme un acteur à part entière sur l'échiquier européen. Après l'exposé des caractéristiques ethnoculturelles du peuple rom, nous rappellerons l'histoire de sa diaspora en Europe jusqu'au second conflit mondial. Une dernière partie retracera les progrès difficiles de sa reconnaissance en tant que peuple de 1945 à nos jours.

Anthropologie du peuple rom

Origine

Trois textes, datés respectivement de 1422, 1590 et 1630, établissent qu'à ces dates, les Rom se rappelaient encore leur origine indienne, occultée ensuite par la légende d'une origine égyptienne, puis redécouverte à la fin du xviiie siècle grâce à la comparaison entre la langue des Rom, le romani (ou rromani), et les langues indiennes.

Les anthropologues ont longtemps recherché parmi les groupes nomades de l'Inde ceux qui pourraient être apparentés aux Rom, ceci sans grand succès : certains traits des Lohara, Bandjara, Sansi et Cangar évoquent, sans plus, certaines similitudes, de même que les Dumaki, mais leur langue n'a rien à voir avec le romani. Une comparaison avec les populations sédentaires paraît plus fructueuse puisqu'il semble que la langue indienne la plus proche du romani soit le sadri, forme véhiculaire du hindi en usage dans la région de Ranchi parmi des tribus aussi bien aryennes que dravidiennes. Le nom même de Rom provient de Ṛomba (ou Ḍomba), terme assez vague désignant divers groupes marginaux d'Inde du Nord se réclamant d'ascendance noble rajpoute, constitués en fait d'éléments hétérogènes restés étrangers au système brahmanique des castes et souvent brimés par les Britanniques. Si certains auteurs voient en eux les survivants des brillantes civilisations aborigènes, refoulés dans la marginalité par les envahisseurs aryens, d'autres estiment naïve cette interprétation. Dans un contexte de grande fluctuation des noms des groupes, rien ne permet de rapprocher avec certitude les ancêtres des Rom des anciens Domba, encore moins de ceux d'aujourd'hui.

Les dates et les causes du départ des Rom de l'Inde restent à ce jour inconnues : les identifications hâtives de migrations de Djat, Zott, Kauli ou de Luri avec les ancêtres des Rom ne reposent sur aucune base, car tous ces termes sont utilisés sans discernement dans les documents arabo-persans pour désigner toute population migrante en provenance de l'Inde, laquelle a toujours été une terre de forte émigration.

Ce que la linguistique peut affirmer, c'est que, avant de pénétrer sur le territoire persan, le tronc commun domani s'est séparé en trois groupes, que l'on désigne respectivement comme Ḍomani, ou Nawar (plur. de Nuri), qui se sont dirigés vers la Syrie, le Liban et l'Égypte ; Lomani, ou Poşa, qui se sont installés dans les régions arménophones ; et Romani, le groupe principal, qui a poursuivi sa route vers l'Europe.

La langue romani

Le premier texte romani connu (quinze phrases de conversation) a été publié en 1537 en Angleterre par Andrew Borde, suivi bientôt par les listes de mots de Scaliger. Au xixe siècle, les ethnologues ont recueilli et publié des contes et des légendes, mais c'est dans l'U.R.S.S. des années 1930 qu'est apparue la première littérature originale : une quinzaine d'auteurs ont laissé plusieurs centaines de titres (dont des traductions), de valeur très inégale.

Actuellement, l'alphabet officiel commun à tous les dialectes romani est à base latine, complété par quelques accents (ś pour « ch », ć pour « tch »,ǎ pour « ya », etc.).

Le caractère indien du romani se manifeste par la présence de près de 900 racines sanskrites et/ou hindi (contre environ 70 persanes, 40 arméniennes, 220 grecques et une centaine non identifiées), par une nette similitude du système phonologique, y compris dans la fréquence des phonèmes, enfin par de nombreuses terminaisons communes et un système nominal à deux cas (direct et oblique) complété par des postpositions de type indien moderne, mais aussi par des prépositions. Le verbe a deux temps simples (un présent et un passé), servant de base à tous les autres grâce à un jeu de particules ; il a deux voix : active et médio-passive.

La structure dialectale reflète l'histoire de la dispersion des Rom en Europe. En Europe orientale, les Rom de la première migration (jusqu'au xive siècle), implantés surtout en milieu rural de la Grèce aux pays Baltes, ont bien gardé l'usage du romani, sauf en Hongrie. Ces parlers de la première expansion constituent la strate I avec un axe balkano-carpato-balte très conservateur. Progressant très tôt vers l'ouest, dans les régions de langue allemande, les Rom germanisent fortement leur parler : c'est le sinto, dont une forme proche est appelée manouche en France. En Espagne, le romani, pourchassé comme « langue du diable » par l'Inquisition, disparut en tant que tel mais une partie du vocabulaire survit dans le kalo (ou caló) des Gitans, à base grammaticale espagnole. Un phénomène similaire aboutit en Angleterre à la constitution du pogadi. Du sous-groupe balkanique est née, vers le bas cours du Danube, la strate II, qui ne s'est guère étendue en dehors des Balkans, si ce n'est en Turquie. Celle-ci à son tour a donné naissance à la strate III (surtout parlers kelderaś, ćuràri et lovàri), qui correspond à ce que nous appelons la seconde migration (xixe siècle) [voir chap. 2 Histoire d'une diaspora].

Langue de diaspora, le romani a subi des influences diverses selon les pays, perdant par endroits une partie de son lexique d'origine et introduisant des termes étrangers pour exprimer de nouvelles réalités. Malgré tout, les différences dans les éléments conservés sont suffisamment minces pour permettre, avec la restauration du vocabulaire localement oublié, la constitution d'une « langue du rassemblement », à la fois efficace dans la communication internationale et respectueuse, par sa flexibilité, des spécificités des divers dialectes. Selon l'Encyclopédie linguistique américaine, il y aurait 65 000 locuteurs de romani en France.

Religion et coutumes

Il a beaucoup été spéculé sur la religion des Rom. En réalité, leurs très dures conditions de vie et les persécutions, ouvertes ou non, dont ils sont l'objet les réduisent à adhérer par nécessité aux formes religieuses dominantes là où ils vivent, mêlées à un substrat d'anciennes croyances souvent paneuropéennes : existence d'un dieu et d'un diable, crainte des revenants, pratiques magiques, foi dans une certaine justice de la chance (baxt – parfois considérée comme l'axe de la vision rom du monde), mais aussi souvent enthousiasme crédule et défaitisme, découragement rapide, dans une alternance bien orientale. La vision simpliste de l'univers donnée par les prédicateurs évangélistes du mouvement pentecôtiste, renforcée par un discours aux accents millénaristes (« vous êtes les nouveaux élus de Dieu »), trouve une certaine audience parmi les Rom – surtout ceux dont l'identité est fragilisée, comme parmi les déshérités de toutes les parties du monde : cela se traduit par des « conventions » rassemblant parfois des milliers de caravanes le temps d'une relâche fraternelle et revigorante, antidote au harcèlement du quotidien.

Si des éléments indiens ont survécu dans la culture rom, c'est à l'état de vestiges, souvent métamorphosés, que tentent de dégager les ethnologues. La célèbre catégorie de pureté/impureté (maxrimos, ou mageripen, « souillure »), qui procède au moins autant d'une logique de l'hygiène et de l'honneur que d'une prétendue métaphysique, n'existe plus guère sous sa forme fondamentale qu'en Europe centrale ; elle a été remplacée dans les Balkans par la conception musulmane de la pureté (halal), alors que l'honneur (patǐv), avec toutes ses implications, demeure un fondement solide des relations entre personnes et entre groupes, confortées encore par cette institution essentielle et complexe qu'est le serment (sovli, ou colax). Les fêtes (mariages, baptêmes, circoncisions, pèlerinages, jour de l'an, mais aussi clôtures de congrès ou de séminaires, etc.) sont l'occasion de vastes retrouvailles fortifiantes pour l'identité, la langue et la mémoire collective. L'obligation de virginité de la jeune mariée et son corollaire, le mariage très précoce, hérités de la tradition orientale, ont beaucoup reculé depuis vingt ans, permettant aux femmes les plus évoluées d'étudier et de s'engager dans la vie sociale. Dans plusieurs groupes, la veillée mortuaire est l'occasion de blagues et de bouffonneries aidant les proches à dépasser le deuil.

Les chefs traditionnels dans le groupe sont appelés śero-rrom (Carpates), bulibàśa (Roumanie), mujalo « porte-parole » ou simplement phuro « vieux » (Balkans et Espagne), mais sont présentés à l'extérieur selon les dignités locales en vigueur : ducs et comtes (surtout au xve siècle), puis voïvodes (vajda), capitaines, rois et même empereurs. Le droit coutumier est exercé par la rromani kris (jugement rom), qui ne survit guère que dans les Carpates, mais renaît sous des formes rénovées dans diverses communautés. La femme entre dans la famille de son mari comme bori, presque au rang de servante, puis s'élève dans la hiérarchie et peut devenir une phuri daj/dej, crainte et respectée comme dans une société matriarcale.

Le fonds de littérature orale, essentiellement de la prose, a été abondant, mais bien peu a été consigné avant l'oubli dans les tourments de la vie moderne. À noter que les formules de courtoisie, de vœux, mais aussi d'imprécation, sont d'une grande richesse.

L'habitat des Rom a été longtemps représenté, outre les huttes et les maisons, par des tentes puis, en Occident à partir du xviiie siècle, par des roulottes. On rencontre des habitats troglodytes en Espagne. Enfin, une forme spécifique de cabanes, creusées dans la terre et couvertes de branchages, dénommés bordei en roumain (putrinǎ en romani), a été en usage pendant des siècles en Roumanie.

Intégration économique et sociale

Les métiers des métaux et du dressage d'animaux semblent, dans les Balkans, liés aux Rom depuis leur apparition. La musique a constitué aussi, en Europe centrale surtout, une importante source de revenus, tant dans les villages que chez les nobles. Les premières professions mentionnées en Occident ont trait à la divination ; ce n'est que progressivement qu'apparaît le commerce et le troc, en particulier des chevaux et mulets. Dans plusieurs pays, les Rom ont longtemps constitué le lien entre le marché urbain et celui des campagnes reculées : depuis les armes, les montres jusqu'aux machines à coudre et aux pompes. S'ajoutent bientôt tous les travaux de vannerie et rempaillage, de réparations diverses, notamment d'automobiles en France et aux États-Unis, où la divination est par ailleurs florissante. Aux États-Unis encore, des Rom ont bâti des fortunes sur le travail des grandes structures d'aluminium ou le recyclage des déchets. L'agriculture emploie des Rom saisonnièrement (Grèce, Bulgarie) ou en permanence (Albanie, Hongrie). Nombreux pourtant sont les métiers (briquetiers et charbonniers en Roumanie, fabricants de cordes en Macédoine, patrons de cinémas ambulants au Mexique) aujourd'hui ruinés par les nouvelles lois du marché. Certains individus s'adaptent, comme le chaudronnier Dragan Jevremović, devenu artiste graveur sur cuivre de renom, mais beaucoup perdent pied. Si une grande majorité de Rom, notamment dans les anciens pays de l'Est, est intégrée dans l'économie générale, l'industrie ou le commerce, voire l'administration, un bon nombre se voient frappés de marginalisation, sinon d'une exclusion sociale dont certains caciques cherchent à tirer parti en conduisant à la mendicité les personnes en détresse.

On a parlé de rapines et de pillages dans les campagnes. En fait, la tradition asiatique permet la maraude en cas de faim, pratique à l'origine des premiers conflits entre Rom et paysans dès le Moyen Âge. Le passage de Rom permettant de couvrir les larcins de voleurs locaux, les accusations n'ont cessé de s'accumuler avec le temps. Pourtant, l'effraction, condamnée avec rigueur par le droit coutumier tsigane, n'est apparue que récemment à la suite de la désintégration de certaines familles en banlieue.

Musique

Élément essentiel de leur culture, la musique reste un art où les Rom excellent. En règle générale, ils reprennent des motifs locaux qu'ils enluminent, transfigurent et « tsiganisent » : les romances russes et même de simples chansons comme Kalinka, Les Yeux noirs, Les Soirées de Moscou passent désormais, jouées molto rubato, pour partie intégrante du patrimoine tsigane. La part de virtuosité et d'improvisation des Rom, notamment au violon et au cymbalum, est telle que l'on a longtemps confondu en Occident musique tsigane et musique magyare. Ce sont les Rom encore qui ont été les plus grands ambassadeurs des musiques populaires tchèque et roumaine ; elles leur doivent une gloire européenne. Django Reinhardt a créé le jazz manouche, avec toute sa spécificité swing. Si le flamenco est andalou avant d'être gitan, ses plus grandes figures, comme Camarón, ont toujours été des Gitans. Le succès de Manitas de Plata et des Gipsy Kings est mondial. Au xviiie siècle, la violoniste Panna Czinka a connu la plus haute gloire, comme au siècle suivant le primás Imre Magyar. Georges Cziffra restera un des plus illustres pianistes de notre temps. Parmi les compositeurs classiques qu'a inspirés la musique tsigane, on peut citer Brahms, Liszt, Bartók, Kodály. Certains ont trouvé dans les chromatismes inattendus de la gamme dite « tsigane » (do naturel, ré naturel, mi bémol, fa dièse, sol naturel, la dièse, si naturel, do dièse) des traces d'une origine indienne.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marcel COURTHIADE : responsable de langue et civilisation romi à l'Institut national des langues et civilisations orientales, secrétaire adjoint de l'Union romani internationale

Classification

Média

Autres références

-

AUSCHWITZ

- Écrit par Michael BERENBAUM

- 1 224 mots

- 3 médias

Auschwitz, également appelé Auschwitz-Birkenau, fut le plus grand des camps de concentration et d'extermination construits par l'Allemagne nazie. Situé près de la ville industrielle d'Oswiecim, dans le sud de la Pologne, Auschwitz était à la fois un camp de concentration, un...

-

BOHÈMES (exposition)

- Écrit par Robert FOHR

- 1 072 mots

- 1 média

...quinze grands thèmes, la place occupée par les Bohémiens dans l'art occidental depuis la fin du xve siècle, où ils semblent faire leur apparition. Le mystère qui entoura longtemps leur origine (d'où leurs noms successifs, et selon les pays qu'ils traversent, d'Égyptiens – en anglais ... -

BULGARIE

- Écrit par Roger BERNARD , André BLANC , Christophe CHICLET , Nadia CHRISTOPHOROV , Encyclopædia Universalis , Jack FEUILLET , Vladimir KOSTOV , Edith LHOMEL et Robert PHILIPPOT

- 27 002 mots

- 12 médias

...(secteur où la Bulgarie occupait en 1980 le troisième rang mondial) et de l'essence de rose, subit les effets de la baisse dramatique de ces productions, un grand nombre de Roms perdent une source essentielle de leurs moyens d'existence à la suite de la décollectivisation instaurée par la réforme foncière... -

CAMP D'EXTERMINATION

- Écrit par Michael BERENBAUM

- 606 mots

- 2 médias

Les camps d'extermination construits par les nazis (Vernichtungslager) étaient des camps de concentration destinés spécifiquement à l'anéantissement de masse (Vernichtung) des individus considérés comme indésirables dans l'espace du IIIe Reich et des territoires conquis...

- Afficher les 9 références

Voir aussi

- ANTHROPOLOGIE RELIGIEUSE

- TSIGANES ou TZIGANES

- SÉGRÉGATION

- EUROPE, histoire

- MINORITÉS EN FRANCE HISTOIRE DES

- MINORITÉS

- DISCRIMINATION RACIALE

- EUROPE DE L'EST

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- GITANS

- ROMANI, langue

- ROMANICHELS

- BOHÉMIENS

- UNION ROMANI INTERNATIONALE (URI)

- COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

- INDE, langues et littératures

- ALLEMAGNE, histoire, de 1806 à 1945