ROM

Article modifié le

Histoire d'une diaspora

Les méprises d'une identification

Les premiers Rom avaient été précédés à Byzance dès le vie siècle par une secte orientale de magiciens et de devins errants et mendiants se réclamant du prêtre-roi Melchisédech et dont l'influence avait culminé au ixe siècle. On admet que leur dénomination grecque (Athinganoi qui signifie littéralement « Intouchés ») aurait été étendue par les Byzantins aux premiers Rom à leur arrivée et que cette désignation est à l'origine des diverses formes du mot « Tsigane », telles qu'on les rencontre dans plusieurs langues d'Europe.

De même, l'Asie Mineure avait vu transiter vers les Balkans, entre 306 et 327, d'importantes formations militaires en provenance d'Égypte – lesquelles semblent être à l'origine des Balkano-Égyptiens actuels, que l'on trouve surtout en Albanie, en Grèce et en Macédoine. Le souvenir de ces colonnes d'Aiguptianoi pourrait être à l'origine des désignations françaises d'« Égyptiens » et de « Gitans » (en espagnol : gitanos ; en anglais : Gipsies) données aux Rom. Les autres désignations, telles que « Sarrasins », « Tatares » ou « Bohémiens », proviennent également d'amalgames populaires avec divers groupes ou pays.

Apparition et expansion en Europe

Historiquement, une première migration de Rom couvre l'Europe dès le Moyen Âge à partir des Balkans et les migrants se fixent dès qu'ils le peuvent un peu partout, sauf en France et dans les îles Britanniques, où ils restent largement nomades. Les chroniques locales ont consigné assez fidèlement les premières apparitions de Rom en Europe et la stupeur qu'ils y ont provoquée (1407 en Allemagne, 1419 à Mâcon en France, 1427 près de Paris à La Chapelle, 1425 en Espagne). Après une période d'accueil bienveillant de la part des diverses cités à ces groupes se faisant passer pour pèlerins, accueil conforté par des lettres de protection de nobles locaux ou même d'empereurs et de papes, les autorités se ravisent brusquement, tout d'abord en Allemagne dans la seconde moitié du xve siècle. Elles interdisent l'accès des villes aux Rom et paient souvent pour les faire déguerpir. Cette attitude se durcit au siècle suivant et prend la forme de véritables campagnes généralisées de bannissement des Rom, accusés d'irréligiosité, de commerce avec le diable, d'espionnage au profit des Sarrasins, puis de vols d'enfants et de cannibalisme, enfin de brigandage, confondant dans un même rejet Rom, bandes de routiers, bandits de grands chemins et même acteurs ambulants. Commence alors une persécution en règle des Rom non sédentarisés, pour le simple délit d'« être tsigane », chassés d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, emprisonnés et envoyés aux galères (France), livrés comme gibier aux chasseurs (Allemagne, Suisse), fouettés, torturés, mutilés, pendus un peu partout – alors même qu'une partie de la population, souvent des nobles de renom, continue à les protéger. Certaines mesures tsiganophobes font date, comme la déclaration contre les Bohèmes de Louis XIV (1682) ou la Grande Rafle des Gitans ordonnée par Ferdinand VI d'Espagne (1749). En Autriche-Hongrie, Marie-Thérèse et son fils Joseph II tentent de faire des Rom de « nouveaux Hongrois » en dispersant à partir de 1761 les familles et en plaçant de force leurs enfants chez des paysans. Dans les principautés roumaines voisines, les Rom avaient été réduits en esclavage dès le xive siècle pour compenser la crise économique et démographique causée par l'avancée des Turcs. Les rebelles, appelés netoţi (« fous »), se réfugient dans les forêts et tiennent tête aux autorités. Cet esclavage de cinq siècles, dont l'atrocité a été décrite en abondance par les voyageurs, n'a pris fin qu'en 1856 ; ses conséquences psychologiques obèrent encore gravement de nos jours les relations entre Roumains et Rom en Roumanie.

Au xixe siècle, une deuxième migration s'étend, à partir de l'actuelle Roumanie, non seulement sur les Balkans mais aussi sur l'est, le centre et le nord de l'Europe jusqu'à la région parisienne, et gagne ensuite le continent américain. Presque tous ces migrants conservent jalousement l'usage vivant du romani. Restés plus mobiles, ces « Hongrois », ou « Bohémiens », réactivent les anciens fantasmes des populations sédentaires, généralisés par la suite à tous les Rom.

De la persécution au génocide

Le début du xxe siècle correspond à un durcissement général des autorités face aux « Bohémiens ». Les autorités françaises dénombrent « 20 000 nomades en bandes voyageant en roulottes », dans un rapport en date de 1897. Le durcissement se manifeste par diverses interpellations à l'Assemblée sur les « bandes de Romanichels qui infestent le territoire » et aboutit à la création du carnet anthropométrique (loi du 16 juillet 1912), énorme dossier appelé en romani baro lil (« gros papier ») et que le chef de famille doit faire viser au moindre déplacement.

Préparé dès 1899 par la création à Munich du Bureau des affaires tsiganes et la publication par ses soins et la vente publique en 1905 du monumental « Zigeuner-Buch » (liste détaillée et commentée de milliers de Rom constituant la « plaie tsigane »), le mécanisme du génocide des Rom (Samudaripen, en romani) débute en Allemagne : lois de contrôle de la « plaie tsigane » (1926), de surveillance spécifique et permanente des Tsiganes (1928), de stérilisation eugénique (1933), d'interdiction des mariages mixtes (1934-1935), début d'internement de Tsiganes à Dachau et création de l'Institut de biologie raciale (1936). Ce mécanisme s'étend en 1937 aux pays alliés aux nazis. Les stérilisations deviennent massives en 1938 et les déportations vers les camps de la mort, en Pologne occupée surtout, s'intensifient à l'automne 1939. À cette époque, les nazis estiment la population rom mondiale à 2 millions, dont 18 000 en Allemagne. D'autres estimations oscillent entre 2 et 5 millions. En février 1940, à Buchenwald, le gaz mortel zyklon B est testé sur 250 enfants rom raflés à Brno. Puis commencent l'agonie massive, la faim, le froid, le travail exténuant, les maladies des camps (typhus, noma, gangrène), les brutalités, les expérimentations pseudo-médicales, les massacres dans les forêts et les villages par les Einsatzgruppen, commandos d'extermination allemands, et leurs supplétifs, surtout ukrainiens, polonais, baltes, tchèques, croates et serbes, mais aussi roumains. Les camps de la mort se multiplient dans le Reich et essaiment dans les pays fascistes : Jasenovac, en Croatie, est l'un des plus connus ; 28 000 Rom y ont disparu. En Pologne occupée, le camp d'extermination d'Auschwitz et son annexe voisine, le camp « des familles » de Birkenau, sont vidés de leurs 4 000 derniers tsiganes, gazés et brûlés le 1er août 1944, lors de la Zigeunernacht, pour céder la place à de nouveaux déportés.

Alors qu'en France, dès 1940, des ordonnances locales interdisent les « professions ambulantes », plusieurs camps sont ouverts de 1939 à 1946 pour fixer les « nomades » : Montreuil-Bellay, Jargeau, la Morellerie, Saliers et bien d'autres. Les conditions déplorables d'internement y seront fatales à de nombreux détenus, surtout aux enfants.

L'évaluation la plus circonspecte du nombre des victimes rom du génocide hitlérien est d'environ 500 000, mais les nazis estimaient avoir anéanti plus de la moitié de la population tsigane d'Europe. La défaite nazie n'a pas mis fin au calvaire des Rom, puisque nombreux sont les pays qui les ont maintenus encore plusieurs mois, voire un à deux ans, en détention. Comme on le sait, la question tsigane a été à peine mentionnée lors des procès de Nuremberg, aucun Rom n'a été appelé à témoigner, les « tsiganologues » nazis ont continué leurs « travaux » après la guerre et des déclarations officielles sont venues prétendre que les persécutions du régime nazi n'étaient pas fondées sur des raisons raciales, mais sur la seule criminalisation de comportements « asociaux » (Land de Wurtemberg en 1950, gouvernement de Bonn en 1971, mais aussi Conseil central juif en 1985). Quelques modestes réparations de guerre individuelles sont arrachées de haute lutte, très tard et seulement à l'Allemagne, mais toute demande d'indemnisation collective est rejetée ; aucun des musées réalisés dans les anciens camps ne mentionne le Samudaripen. En Suisse, l'organisation Pro Juventute, inspirée par des principes d'« hygiène raciale » fort répandus en Europe avant la défaite nazie, a enlevé des centaines d'enfants de nomades pour les placer en orphelinats de 1926 à 1986 – méthode de génocide culturel appliquée jusqu'à nos jours dans plusieurs pays de l'ancien bloc de l'Est.

Un demi-siècle d'écrasement a brisé les quelques initiatives d'émergence d'une conscience rom, telle qu'elle avait pu se dessiner avant la guerre en Yougoslavie, en U.R.S.S. ou en Roumanie (congrès international tsigane de Bucarest en 1933). Les rescapés, choqués sinon mutilés, souvent déplacés et isolés, se heurtent à la survivance de la tsiganophobie.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marcel COURTHIADE : responsable de langue et civilisation romi à l'Institut national des langues et civilisations orientales, secrétaire adjoint de l'Union romani internationale

Classification

Média

Autres références

-

AUSCHWITZ

- Écrit par Michael BERENBAUM

- 1 224 mots

- 3 médias

Auschwitz, également appelé Auschwitz-Birkenau, fut le plus grand des camps de concentration et d'extermination construits par l'Allemagne nazie. Situé près de la ville industrielle d'Oswiecim, dans le sud de la Pologne, Auschwitz était à la fois un camp de concentration, un...

-

BOHÈMES (exposition)

- Écrit par Robert FOHR

- 1 072 mots

- 1 média

...quinze grands thèmes, la place occupée par les Bohémiens dans l'art occidental depuis la fin du xve siècle, où ils semblent faire leur apparition. Le mystère qui entoura longtemps leur origine (d'où leurs noms successifs, et selon les pays qu'ils traversent, d'Égyptiens – en anglais ... -

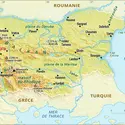

BULGARIE

- Écrit par Roger BERNARD , André BLANC , Christophe CHICLET , Nadia CHRISTOPHOROV , Encyclopædia Universalis , Jack FEUILLET , Vladimir KOSTOV , Edith LHOMEL et Robert PHILIPPOT

- 27 002 mots

- 12 médias

...(secteur où la Bulgarie occupait en 1980 le troisième rang mondial) et de l'essence de rose, subit les effets de la baisse dramatique de ces productions, un grand nombre de Roms perdent une source essentielle de leurs moyens d'existence à la suite de la décollectivisation instaurée par la réforme foncière... -

CAMP D'EXTERMINATION

- Écrit par Michael BERENBAUM

- 606 mots

- 2 médias

Les camps d'extermination construits par les nazis (Vernichtungslager) étaient des camps de concentration destinés spécifiquement à l'anéantissement de masse (Vernichtung) des individus considérés comme indésirables dans l'espace du IIIe Reich et des territoires conquis...

- Afficher les 9 références

Voir aussi

- ANTHROPOLOGIE RELIGIEUSE

- TSIGANES ou TZIGANES

- SÉGRÉGATION

- EUROPE, histoire

- MINORITÉS EN FRANCE HISTOIRE DES

- MINORITÉS

- DISCRIMINATION RACIALE

- EUROPE DE L'EST

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- GITANS

- ROMANI, langue

- ROMANICHELS

- BOHÉMIENS

- UNION ROMANI INTERNATIONALE (URI)

- COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

- INDE, langues et littératures

- ALLEMAGNE, histoire, de 1806 à 1945