ROM

Article modifié le

L'affirmation contemporaine du peuple rom

Entre discrimination et intégration

En Europe occidentale, rejet et ségrégation continuent à se manifester après guerre par les interdictions de stationner faites aux populations nomades, voire le refus de citoyenneté (comme à Cologne dans les années 1950) ou l'envoi en camps de travail.

Toutefois, les législations spécifiques contre les Rom reculent (1969 : remplacement du carnet anthropométrique, institué le 16 juillet 1912 en France, par un carnet de circulation, moins discriminatoire) et font place à d'autres, plus positives (1990 : loi Besson imposant à toute commune de plus de cinq mille habitants une aire de stationnement, à l'instar du Caravane Site Act de 1968 en Grande-Bretagne). De multiples organismes publics et privés apportent une aide paternaliste aux Rom, considérés comme une classe sociale d'exclus qu'il importe d'assimiler à la société dominante ; en même temps, les effets intégrateurs des multiples textes de lois à portée générale étouffent de plus en plus la vie normale de la plupart des Rom non intégrés et les réduit à être des assistés. L'application restrictive des textes par les élus locaux, préoccupés de visées électorales, voire leurs entorses à la loi au détriment de ces citoyens qui ignorent leurs droits, marginalise ces derniers et justifie par contrecoup les activités de bienfaisance à leur endroit.

Dans les pays de l'Est, les Rom sont d'abord reconnus implicitement comme une minorité, sur le modèle soviétique d'avant guerre – modèle qui alors n'a déjà plus cours en U.R.S.S. Puis, sous la férule gouvernementale, des pseudo-organisations sont créées, maintenues et dissoutes au gré des diktats, au mépris des aspirations et des besoins des Rom. Des initiatives individuelles sont tolérées (comme la création en Hongrie, par Lina Rézmūves en 1970, d'une petite école qui enseigne en romani ou de la troupe du théâtre amateur Roma, près de Prague), lorsqu'elles ne sont pas récupérées, comme les vers de la poétesse rom de Pologne Papùśa (Bronisłava Wajs) – happés par la propagande de « sédentarisation-productivisation » des années 1950.

La Yougoslavie titiste est plus ouverte, mais elle ne finance guère que les manifestations folkloriques des Rom, comme leur festival annuel (Smotra). Ce sont des amateurs bénévoles qui assurent à Belgrade l'heure de radio hebdomadaire Aśunen Rroma !len (Écoutez, les Rom !) et publient les quatorze numéros de la revue Krlo e Rromenqo (La Voix des Rom). Si disques et cassettes de musique sont produits, le but reste commercial. En outre, la propagande fait passer pour des « écoles de romani » quelques cours optionnels dans certains établissements du sud de la Serbie. L'État organise parfois des symposiums et conférences ou publie dans le domaine romani, mais il le fait sur des initiatives individuelles, qui savent exploiter les contradictions sur ce point entre les Constitutions fédérale et républicaine.

L'après-guerre froide

Le remodelage de l'Europe en 1989-1990 entraîne à la fois une radicale aggravation des conditions de vie des Rom dans les pays de l'Est et, par contrecoup, une meilleure organisation au niveau national et européen. Partout le chômage frappe d'abord les classes les plus défavorisées : les ouvriers les moins qualifiés et les travailleurs agricoles qui perdent leur emploi avec la reprivatisation des terres. Or l'écrasante majorité des Rom appartient à ces catégories ; ils se retrouvent sans la moindre ressource, affamés. Une fois leur maison et autres biens vendus pour survivre, sans espoir de travail, certains deviennent des petits délinquants ou tentent d'émigrer vers les pays riches. Misérables, il sont mis au pilori par les groupes racistes, parfois avec la complicité ouverte de la presse, comme en Bulgarie en 1991 et 1992. Si au contraire un groupe profite de la liberté de circulation et s'enrichit dans le petit commerce, il devient la cible de jalousies et de violences physiques (Roumanie, Pologne).

La violence et l'insécurité dans plusieurs pays au niveau local (trente pogroms contre des quartiers rom de 1990 à 1995 en Roumanie se soldent par des dizaines de morts et aucune poursuite des meurtriers ni des incendiaires ; meurtres racistes en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, avec acquittement fréquent des coupables, notamment les skinheads) contrastent avec les efforts souvent réels des États : promotion de l'enseignement en romani (Roumanie), des médias et des structures politiques de quartier (Hongrie). Dans d'autres cas, cependant, l'État joue la carte du rejet : la République tchèque refuse la citoyenneté, condition préalable à toute existence légale, aux Rom transportés dans les années 1950 de Slovaquie vers les kombinats tchèques et à leurs enfants, alors que la Slovaquie s'oppose à leur retour, les contraignant à s'exiler au Benelux et au Canada.

Des milliers de Rom ont été abattus ou torturés comme musulmans en Bosnie, mais comptabilisés comme victimes musulmanes. D'autres ont été placés sur la ligne de front par l'armée serbe ou envoyés nettoyer les champs de mines. Parmi les dizaines de milliers de Rom réfugiés à l'étranger, ceux qui tentent de rentrer chez eux sont menacés de mort par les nouveaux maîtres des lieux.

Le racisme prend le plus souvent des nuances plus subtiles. La flambée de représentation parlementaire rom en 1990-1991 (Tchécoslovaquie, Bulgarie), manipulée par les partis, a été éteinte par ces mêmes partis ; certains représentants rom, parfois des apparatchiks du communisme qui sont parvenus à maintenir leurs privilèges, nuisent à la montée d'une génération plus efficace qu'eux. Des tsiganologues enflent artificiellement des tensions futiles entre groupes de Rom (entre Rom anciennement implantés et « nouveaux venus »... du xixe siècle en Hongrie, ou entre locuteurs de dialectes différents en Bulgarie). En matière d'éducation, les atermoiements ministériels créent une génération d'analphabètes alors même que la communauté rom propose un programme solide de scolarisation (Albanie) ; des livres de classes « pour les Tsiganes » véhiculent le mépris du romani et prônent l'assimilation (Bulgarie). Même des actions de bonne volonté, imposées sans consultation des intéressés, mènent à un échec d'autant plus grave qu'il se produit dans un contexte de chaos économique, de répression générale des minorités et de désignation des Rom comme bouc émissaire.

Ces tourments poussent les Rom à participer aux flux migratoires vers les pays riches et stables, tout comme, dans les années 1960, ils avaient contribué à alimenter ces mêmes pays en main-d'œuvre grecque, turque et yougoslave. En Occident, des analystes surestiment leur nombre, attribuant leur mouvement à une propension au nomadisme, alors que leur but est de se fixer en paix ; ces assertions réveillent tsiganophobie et réflexes de rejet non seulement chez les populations locales, mais aussi chez les Rom déjà intégrés, qui se sentent menacés. Le refoulement des Rom vers les pays qu'ils ont fuis se fait souvent de manière brutale. L'Allemagne lie le rapatriement de Rom vers leur pays d'origine à des octrois de subventions à ces pays, comme cela est pratiqué lors de l'envoi de déchets industriels.

La lutte pour les droits

Les Rom se constituent en associations à partir des années 1960 à l'Ouest et à partir de 1990 à l'Est. La plupart sont réunies au sein de l'Union romani internationale (U.R.I.), issue du Ier congrès mondial rom réuni à Londres en 1971, qui affirme « le droit du peuple rom à chercher sa propre voie vers le progrès ». Soulignant la valeur égale des divers dialectes rom, il appelle au développement d'une langue commune ; il décide d'un drapeau, choisit pour hymne Gelem, gelem (« Je suis allé par de longues routes ») et officialise l'endonyme rom. Le IIe congrès, réuni à Genève en 1978, insiste sur l'aspect ethnoculturel et l'origine indienne pour définir le peuple rom ; le IIIe congrès, à Göttingen en 1981, s'attache à la mémoire du Samudaripen et à ses implications jusqu'à nos jours. Le IVe congrès – le premier paneuropéen –, à Varsovie, en 1990, rejette toute revendication territoriale, souligne l'implication des Rom comme citoyens actifs dans la société, adopte un alphabet unique pour toutes les variantes du romani, dans le respect des divers dialectes, relance la question des réparations de guerre et décide d'une coopération suivie avec les organisations internationales : la revendication cède la place à la contribution au progrès social. Rajko Djurić, sociologue et écrivain, est élu président de l'U.R.I.

Trois textes de l'O.N.U. (résolution du 31 août 1977, recommandation du 28 août 1991 et résolution du 4 mars 1992) reconnaissent le handicap social de nombreux Rom et appellent au respect de leur identité culturelle et à l'élimination de toute forme de discrimination. L'U.R.I., reconnue depuis 1979 par l'O.N.U., obtient en 1993 le statut consultatif (catégorie 2) et la participation, à l'Assemblée générale, d'un délégué, en la personne du docteur Ian F. Hancock. La fondation Rromani Baxt œuvre à la promotion de la culture, de l'éducation et du respect mutuel entre les communautés.

En 1990, pour la première fois, la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.) reconnaît le « problème spécifique des Rom ». La sérieuse coopération qui s'établit entre la C.S.C.E. (aujourd'hui O.S.C.E.) et les leaders rom débouche sur des appels de plus en plus forts au respect des droits des Rom et sur l'ouverture d'un point de contact rom au Bureau des institutions démocratiques à Varsovie.

Dès 1984, la Communauté européenne s'est montrée sensible à la question rom, notamment en matière d'éducation. À partir de 1992, son soutien permet de créer un cadre d'activité à la commission linguistique de l'U.R.I. et de publier des livres en romani. Le Conseil de l'Europe a non seulement pris diverses résolutions significatives, mais il organise aussi des séminaires de formation pour jeunes leaders rom ; le romani y est une des langues de travail. Ayant créé un groupe d'experts dont plusieurs sont rom, il a pour interlocuteur la Conférence permanente, qui rassemble l'U.R.I. et diverses formations locales.

En 1997, la Ve conférence internationale sur l'éducation des adultes de l'U.N.E.S.C.O. (Confintea V) garantit le droit à l'éducation des « Tsiganes et autres peuples non fixés sur un territoire et/ou nomades » afin que, « compte tenu de leur style de vie et de leur langue, [ils] puissent reprendre leurs études et poursuivre leur formation dans les institutions existantes ».

Les réflexions développées au cours de ces forums ont permis, notamment depuis 1992, de préciser la notion de peuple rom, en référence à une origine indienne commune manifestée par une langue soit effectivement en usage, soit liée au souvenir d'ancêtres l'ayant pratiquée ; toute référence au nomadisme, lequel ne rend guère compte de la réalité, est rejetée : les migrations, historiques ou actuelles, sont le résultat de persécutions, et moins de 4 p. 100 des Rom d'Europe ont intégré à leur vie la mobilité comme mode d'activité socioprofessionnelle. La solidarité avec ces groupes a conduit cependant à maintenir la défense de la mobilité dans le programme de l'U.R.I.

La situation actuelle se résume à une alternative : ou bien réduire les Rom à une classe sociale de « Tsiganes » d'origines diverses, avec une identité d'analphabètes, d'exclus et de marginaux, assistés de l'extérieur pour résoudre le problème qu'ils constitueraient, ou bien affirmer l'identité, par-delà une diversité acquise au cours de l'histoire, d'un peuple européen sans territoire mais uni par une langue, des réseaux de solidarité, une histoire commune de persécutions subies, une philosophie largement partagée. La langue romani étant l'obstacle essentiel à la négation de ce peuple, il n'est rien d'étonnant à ce que les stratégies les plus variées soient développées pour la nier, la folkloriser, la fossiliser ou la morceler en exagérant les différences dialectales et le poids du vocabulaire emprunté (administration, technique, etc.). Le négationnisme s'étend aussi au génocide, souvent minimisé en dépit des travaux les plus sérieux d'historiens allemands. Dans la même optique, un intellectuel rom cesserait ipso facto d'être rom. Pourtant, la contribution rom à la culture européenne n'est plus seulement collective ; elle est aussi l'œuvre d'individus comme les romanciers Matéo Maximoff, Veijo Baltzar, Lakatos Menyhert, les poètes Bronisława (Papùśa) Wajs, Leksa Manuś, Rajko Djurić, Bislim Muzafer, Daróczi József, Rostás-Farkas György, les compositeurs Vakthi Sheme, Santino Spinelli, Paco Suárez, les peintres Ferdinant Koçi, Shaban Butić, Bruno Morelli...

La vision rom du monde peut apporter ou rappeler à l'Europe des valeurs essentielles d'humanisme, de tolérance, de liberté par rapport au temps et au territoire, de solidarité familiale. Sur l'exemple du Manouche alsacien – qui est à la fois manouche, alsacien, français et européen –, la conception rom rejette le dilemme d'incompatibilité ou de partage des identités, tel que l'avancent les nationalismes, pour promouvoir une identité composite : la manière rom d'être citoyen.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marcel COURTHIADE : responsable de langue et civilisation romi à l'Institut national des langues et civilisations orientales, secrétaire adjoint de l'Union romani internationale

Classification

Média

Autres références

-

AUSCHWITZ

- Écrit par Michael BERENBAUM

- 1 224 mots

- 3 médias

Auschwitz, également appelé Auschwitz-Birkenau, fut le plus grand des camps de concentration et d'extermination construits par l'Allemagne nazie. Situé près de la ville industrielle d'Oswiecim, dans le sud de la Pologne, Auschwitz était à la fois un camp de concentration, un...

-

BOHÈMES (exposition)

- Écrit par Robert FOHR

- 1 072 mots

- 1 média

...quinze grands thèmes, la place occupée par les Bohémiens dans l'art occidental depuis la fin du xve siècle, où ils semblent faire leur apparition. Le mystère qui entoura longtemps leur origine (d'où leurs noms successifs, et selon les pays qu'ils traversent, d'Égyptiens – en anglais ... -

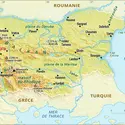

BULGARIE

- Écrit par Roger BERNARD , André BLANC , Christophe CHICLET , Nadia CHRISTOPHOROV , Encyclopædia Universalis , Jack FEUILLET , Vladimir KOSTOV , Edith LHOMEL et Robert PHILIPPOT

- 27 002 mots

- 12 médias

...(secteur où la Bulgarie occupait en 1980 le troisième rang mondial) et de l'essence de rose, subit les effets de la baisse dramatique de ces productions, un grand nombre de Roms perdent une source essentielle de leurs moyens d'existence à la suite de la décollectivisation instaurée par la réforme foncière... -

CAMP D'EXTERMINATION

- Écrit par Michael BERENBAUM

- 606 mots

- 2 médias

Les camps d'extermination construits par les nazis (Vernichtungslager) étaient des camps de concentration destinés spécifiquement à l'anéantissement de masse (Vernichtung) des individus considérés comme indésirables dans l'espace du IIIe Reich et des territoires conquis...

- Afficher les 9 références

Voir aussi

- ANTHROPOLOGIE RELIGIEUSE

- TSIGANES ou TZIGANES

- SÉGRÉGATION

- EUROPE, histoire

- MINORITÉS EN FRANCE HISTOIRE DES

- MINORITÉS

- DISCRIMINATION RACIALE

- EUROPE DE L'EST

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- GITANS

- ROMANI, langue

- ROMANICHELS

- BOHÉMIENS

- UNION ROMANI INTERNATIONALE (URI)

- COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

- INDE, langues et littératures

- ALLEMAGNE, histoire, de 1806 à 1945