ROMAN De Balzac au nouveau roman

Article modifié le

Les auteurs du nouveau roman ont beaucoup fait depuis une quinzaine d'années pour dessiner les grandes lignes de l'évolution du roman de Balzac à Butor. On serait tenté de montrer quelque scepticisme à l'égard de l'histoire du roman telle qu'ils la présentent parfois. Cela dit, et la part étant faite de ce qui relève de la publicité ou des nécessités de la polémique, il reste que, comme Robbe-Grillet l'a noté, « le nouveau roman aura eu en tout cas le mérite de faire prendre conscience à un public assez large [...] d'une évolution générale du genre ». De Balzac à Zola, de Zola à Proust, de Proust à Sartre, de Sartre à Butor, le roman a changé. Il a changé d'objet, de procédés, de desseins. Ses formes successives ont été en rapport avec les transformations de la société, quand ce n'était pas sous le coup des bouleversements de l'histoire ; avec les progrès des autres arts, en particulier, du cinéma ; avec l'influence croissante des romans étrangers. En même temps, une sorte de malaise s'installait chez beaucoup de romanciers ; depuis Bouvard et Pécuchet, ou bien depuis Paludes, on était entré dans ce qu'on a appelé depuis l'« ère du soupçon » : il paraissait de plus en plus difficile de raconter avec aplomb une histoire captivante.

De Balzac à Zola

Le roman, miroir de la société

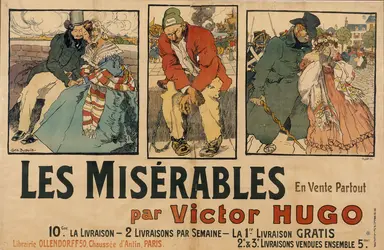

Déjà en son temps, Balzac avait proposé au roman des ambitions nouvelles. Dans le célèbre avant-propos à La Comédie humaine(1842), il s'était proclamé l'historien des mœurs, décrivant Paris et la province, la noblesse et la bourgeoisie, l'armée et le clergé, la presse et l'édition. « La société française, disait-il, allait être l'historien, je ne devais être que le secrétaire. » De Balzac à Zola, et quelles que soient les différences qu'il comporte, le roman se propose d'être comme le miroir du xixe siècle. Waterloo est raconté dans Les Misérables, il l'avait été dans La Chartreuse de Parme. La révolution de 1848 était évoquée dans L'Éducation sentimentale. La Débâcle de Zola décrivait la défaite de 1870. Les Goncourt s'affirmaient, eux aussi, les historiens du présent. Zola, qui considérait le roman comme une vaste enquête sur la nature et sur l'homme, voulait, dans ses Rougon-Macquart, « étudier tout le second Empire, peindre tout un âge social ».

De 1830 à 1890, la société française a changé, et ce changement se reflète dans le roman, Balzac avait donné aux usuriers un rôle considérable parce qu'en son temps le crédit n'était pas encore organisé ; mais Zola, dans La Curée, évoquait les spéculations liées aux grands travaux d'urbanisme. Dans L'Argent, la spéculation boursière l'emportait même sur la spéculation foncière. Zola a saisi, dans Au Bonheur des dames, un développement de l'économie auquel Balzac n'avait pu assister : l'élimination du petit commerce par les grands magasins. Surtout, de Balzac à Zola, on assiste, dans le roman, à la montée d'une force neuve, celle du peuple. Il était déjà présent dans l'œuvre de George Sand ; il y avait, dans Les Misérables, un Paris qu'on ne trouve pas chez Balzac, celui qui, au xixe siècle, faisait le coup de feu sur les barricades. Mais c'est L'Assommoirde Zola qui était le premier grand roman sur le peuple, et qui avait, disait Zola, « l'odeur du peuple ». Germinal, quelques années plus tard, était le roman de la révolte populaire, le roman d'un peuple qui devenait, virtuellement, le moteur de l'histoire.

La sécurité épistémologique

Une immense carrière est ouverte au roman, dès lors qu'on le conçoit comme une description encyclopédique du réel ; il n'est pas étonnant que les romanciers aient bonne conscience et que toutes leurs préfaces respirent une assurance tranquille : la création romanesque repose sur le « sol philosophique » d'un positivisme largement compris. Certes, il y a du romantisme et du mysticisme chez Balzac : le dynamisme de Zola contraste avec le pessimisme flaubertien. Le dessein encyclopédique prend même, dans Bouvard et Pécuchet, un aspect dérisoire et caricatural qui fait de ce roman un des premiers symptômes de la crise du genre. Il est vrai aussi que, chez Hugo, la révolte populaire, loin d'être, comme dans Germinal, le conflit de deux forces en présence, « la lutte du capital contre le travail », n'était qu'une sorte de sacrifice expiatoire qui annonçait le paradis de l'avenir. Mais, si l'on prend du recul, et tout en gardant à l'esprit ces différences, on voit que le romancier se comporte comme un savant historien qui domine son temps et qui l'envisage comme le domaine de sa compétence. Peu importe qu'il expose une crise ou qu'il raconte une vie, qu'il intervienne pour apporter des renseignements ou qu'il se réfugie dans l'impassibilité : ses lecteurs, et il le sait, s'instruisent en le lisant. Enfermés dans l'étroitesse de leur propre vie, et sans autre moyen de communication avec le dehors, ils brûlent de connaître la vie des autres et d'avoir des vues d'ensemble de cette époque qui est la leur, et dont ils ne perçoivent par eux-mêmes qu'un secteur minuscule.

La structure des romans est en rapport avec cette sécurité épistémologique : un certain nombre d'événements sont présentés à la fois logiquement et chronologiquement. Le « retour en arrière » ne trahit guère la chronologie : il expose les causes. Chaque épisode est doucement penché vers le suivant. Le présent est expliqué par le passé, et il prépare l'avenir. C'est que le temps est pensé par le romancier comme le déploiement d'un système d'explication. Même quand il se cache, le romancier est là, pour unifier, de son point de vue « divin », tous les incidents qu'il rapporte. Il est déterministe parce qu'il croit aux influences du milieu, mais surtout parce qu'il pense une vie comme un enchaînement de circonstances. Le romancier s'arroge la mission du savant : connaître le réel, et le faire connaître en l'exposant.

Les vertus du romanesque

On ne lit pas un roman comme une encyclopédie. S'il présente une leçon de choses, ce doit être à travers des aventures captivantes. Si soucieux qu'il fût de se comporter comme un savant, le romancier du xixe siècle n'oubliait jamais qu'il devait d'abord accaparer l'attention du lecteur. Même quand Zola, dans ses écrits théoriques, prétendait renoncer à l'« affabulation » pour présenter des « tranches de vie » ou des « documents humains », il gardait, dans la pratique, le souci de ménager une progression qui tînt le lecteur en haleine. De Balzac à Zola, le roman présente souvent une construction dramatique, il expose un conflit fondé sur les données d'une intrigue et sur le heurt des caractères. Tout le siècle, d'ailleurs, est plein de ces conflits qui sont autant de magnifiques sujets de roman : conflits de la bourgeoisie et de l'aristocratie, de la pauvreté et de la richesse, du petit commerce et de la grande banque, du capital et du travail. Surtout, conflit du héros et du monde. De Julien Sorel à Lucien de Rubempré, de Rastignac à Frédéric Moreau, de Dominique aux Déracinés, le héros espère réaliser ses rêves ; à moins qu'il ne déplore d'y avoir échoué. Récit de cet affrontement des rêves de la jeunesse et des rigueurs du monde véritable, le roman peut répondre aux besoins de romanesque en un temps où chacun peut concevoir des espérances et désespère de les réaliser. De Balzac à Flaubert, des résonances tragiques viennent, comme des harmoniques, s'ajouter aux valeurs dramatiques. Le roman est dramatique parce qu'il est le lieu où se déploient des passions ennemies ; il prend un accent tragique dans la mesure où la pauvreté de la vie renvoie à un rêve qui ne s'est pas accompli. Au surplus, les romans imitent la vie ; mais aussi (et Jules Vallès avait assez déploré cette puissance du romanesque balzacien !), la vie imite les romans. Avec ses personnages, le romancier propose des modèles de conduite à toute une génération. Est-il observateur ou visionnaire ? Voilà bien un faux problème. Il s'inspire du monde de son temps, mais il l'agrandit, il l'exagère, il le dramatise. De Balzac à Zola, il invente et réussit à faire vivre les mythes nouveaux d'un monde en devenir.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel RAIMOND : professeur à l'université de Paris-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

ROMAN D'AVENTURES

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 3 879 mots

- 9 médias

À la fin du xviiie siècle, une mutation remarquable vient affecter le genre du récit de voyage : alors que l’âge classique avait privilégié les connaissances rapportées par le voyageur, le nouveau récit s’organisa autour de la personnalité de ce dernier, de ses sentiments, des aventures survenues...

-

ROMAN FAMILIAL

- Écrit par Catherine CLÉMENT

- 848 mots

C'est dans le livre d'Otto Rank, Le Mythe de la naissance du héros (1909), que Freud inséra un petit texte intitulé « Le Roman familial des névrosés ». Le phénomène auquel se rattache ledit « roman » est le processus général de distanciation entre parents et enfants, processus...

-

ROMAN HISTORIQUE

- Écrit par Claude BURGELIN

- 1 010 mots

Le roman a toujours puisé dans l'histoire de quoi nourrir ses fictions et leur donner les prestiges du vraisemblable. Mais, en tant que genre spécifiquement déterminé, le roman historique a pris son essor — comme la plupart des formes romanesques — au xixe siècle, alors que la bourgeoisie...

-

ROMAN POPULAIRE

- Écrit par Jean TULARD

- 4 062 mots

C'est au moment où la narration hésite entre différentes formes d'expression que s'effectue un retour aux sources populaires, à cette littérature qui privilégia l'imagination aux dépens de l'intelligence, le style direct contre le langage obscur, le respect des valeurs établies face à la remise en question...

-

ROMAN SENTIMENTAL

- Écrit par Isabelle ANTONUTTI

- 2 476 mots

- 1 média

En 2015, tandis que 12 p. 100 des Français se déclarent lecteurs de romans sentimentaux (Les Français et la lecture, mars 2015), Marc Levy est l’auteur français contemporain le plus lu dans le monde (sondage Opinionway, 18 mars 2015). Roman à l’eau de rose, littérature sentimentale, romance : voici...

-

GENRES LITTÉRAIRES, notion de

- Écrit par Guy BELZANE

- 1 847 mots

...quadripartition aristotélicienne (dramatique haut, dramatique bas, narratif haut, narratif bas), il n'était presque rien dit du dernier terme (la parodie). Cette case demeurée vide semble faite pour accueillir le roman, qui n'est autre qu'une représentation d'actions de personnages inférieurs en mode narratif.... -

AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD

- Écrit par Ivan CROUZEL , Dominique DARBON , Benoît DUPIN , Encyclopædia Universalis , Philippe GERVAIS-LAMBONY , Philippe-Joseph SALAZAR , Jean SÉVRY et Ernst VAN HEERDEN

- 29 789 mots

- 28 médias

Le roman forme l'essentiel de l'activité littéraire. Le romancier afrikaner choisit, durant cette période, de donner à sa langue une dimension qu'elle ne possède pas encore. Il s'agit de produire, aussi rapidement que possible, l'équivalent d'une quelconque littérature romanesque européenne. Le roman,... -

ALLEMANDES (LANGUE ET LITTÉRATURES) - Littératures

- Écrit par Nicole BARY , Claude DAVID , Claude LECOUTEUX , Étienne MAZINGUE et Claude PORCELL

- 24 589 mots

- 33 médias

Lapremière moitié du xxe siècle est, en Allemagne comme ailleurs, l'âge des sommes romanesques. Si certains, comme Heinrich Mann (1871-1950), s'en tenaient à l'image satirique et à la caricature, son frère Thomas (1875-1955) érigeait ses architectures savantes, où thèmes et leitmotive s'enchevêtrent... -

ANGLAIS (ART ET CULTURE) - Littérature

- Écrit par Elisabeth ANGEL-PEREZ , Jacques DARRAS , Jean GATTÉGNO , Vanessa GUIGNERY , Christine JORDIS , Ann LECERCLE et Mario PRAZ

- 28 176 mots

- 30 médias

La publication, en 1922, de Ulysses changea radicalement la conception du roman. Joyce avait révélé les possibilités illimitées offertes par le jeu avec et sur le langage. Dès les années 1930, cependant, les romanciers anglais réagissaient contre les innovations de leurs grands prédécesseurs, pour en... - Afficher les 75 références

Voir aussi