ROMAN Le personnage de roman

Article modifié le

Un personnage romanesque est souvent héroïque, il n'est jamais un héros. Ce dernier accomplit avec une constance exemplaire un destin décidé par les dieux ou un dessein dicté par le devoir. Œdipe et Antigone, Achille et Ulysse, Lancelot et Siegfried, Hamlet et Macbeth ont en commun l'invariabilité : sauf en de rares moments de faiblesse ils vont dans le sens d'une même éthique supra ou extra-humaine. Le « héros de roman », par contre, obéit à la loi du changement. Il suit un itinéraire jalonné d'obstacles ou de conflits qui le modifient, sinon le transforment. Au terme de leur aventure, Rastignac, Julien Sorel, Raskolnikov, Emma Bovary, Lord Jim ne sont plus les mêmes êtres qu'à son début.

Les aspects de la personne

La variance, les accidents, les détours qui caractérisent l'existence des personnages romanesques ont une cause sociologique profonde. Si vaste et divers soit-il, l'univers du roman compte peu de grands de ce monde. La nécessité de parvenir, au sens le plus général du terme, commande presque toujours les conduites du personnage. Il n'a pas un destin, mais une destinée qui est la résultante de deux forces : celle de son désir, celle des obstacles (mais parfois des appuis) que la société dispose devant lui. Le personnage de roman est un être social. Il a besoin des autres, il doit compter ses alliés ou ses adversaires. De gré ou de force, il vit en son temps, avec son temps. « Le héros de roman n'accuse pas les dieux », soulignait Alain, qui considérait le roman comme le poème du libre arbitre. Le personnage, en effet, se sait ou se sent responsable de ses actes. En cas d'échec, il s'en prendra à lui-même ou à la société.

Les deux forces, l'une intérieure, l'autre extérieure, qui composent la destinée du personnage romanesque – et dont chacune est elle-même la résultante de forces opposées – apparaissent au lecteur comme des événements, c'est-à-dire comme les éléments d'un discours où alternent, par exemple, des descriptions, des dialogues, des apartés. Mais, une fois achevée la lecture du roman, on s'aperçoit que la destinée du personnage dépend, à un premier niveau, de l'idée que celui-ci se fait de lui-même et du monde. Puis l'on constate, à un degré plus profond, que l'existence du personnage dépend de la manière dont le narrateur conçoit l'homme, la réalité sociale, les rapports humains : le personnage (du moins le ou les figures principales du texte) a pour mission primordiale de traduire le sens qu'un écrivain attribue à une réalité historique et sociale, si fictive soit-elle. Un personnage de roman représente une conception de la personne : une certaine idée de l'homme, une certaine vision du monde parlent à travers son masque. Ce masque est complexe, car une figure romanesque est à la fois le personnage ayant un rôle et l'acteur chargé de le jouer : en tant qu'acteur, le personnage de roman est le porte-parole d'un narrateur exprimant par une écriture les multiples aspects de sa conscience.

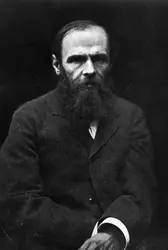

La personne n'est pas l'individu. L'idée de personne résume les traits essentiels (intellectuels, affectifs, moraux, mais idéaux ou idéalisés) d'un groupe social, et ce résumé, peut-on dire, sera incarné par un personnage. Sancho Pança représente une personne déjà bourgeoise. Don Quichotte une personne encore « chevaleresque », mais Cervantès n'a pas inventé ces deux faces contradictoires de la personne humaine à un moment de l'histoire. De même, Dostoïevski ou Proust, s'ils ont élaboré des personnages, n'ont pas conçu pour autant les idées de l'homme que ces personnages rendent visibles et intelligibles : le romancier commence par recueillir le langage d'une société (sa vision de soi, ses aspirations, ses contradictions) ; il en fait ensuite une synthèse destinée à être filtrée à travers l'existence, en apparence hasardeuse et singulière, d'un personnage. Plus nettement que le théâtre et le cinéma, le genre romanesque concrétise, explicite un cycle de la personne – comme on dit le cycle de l'azote : émanant d'une réalité socio-historique, la personne est exprimée par le roman à l'aide de figures médiatrices (les personnages) qui permettent au lecteur (et à l'historien) de mieux comprendre quelles furent les conceptions de l'homme propres à telle société. Les conceptions, car non seulement la notion de personne ne cesse de changer de contenu dans le cours d'une civilisation, mais encore une même conception fondamentale de l'homme peut présenter, à une même époque, des aspects contradictoires. L'individualisme de Joyce, par exemple, contredit celui de Gide.

Dans les deux premiers tiers du xixe siècle, le roman est animé, comme la société dont il rend compte, par l'idée d'ambition. Seuls Rastignac et Vautrin offriront, toutefois, de la volonté de puissance une image positive et cohérente : pour Balzac, on doit réussir quand on sait faire taire ses sentiments et que l'on a compris comment fonctionne la machine sociale. Stendhal, en revanche, puis Dostoïevski montreront l'envers du système balzacien. Ils feront apparaître la volonté de puissance comme une illusion dont sont victimes les ambitieux lorsqu'ils ne sont pas, au départ, d'un niveau social assez élevé et quand ce mythe de l'ambition les contraint à réprimer les vraies tendances de leur être, qui un jour reviennent en force. Cependant, Julien Sorel meurt heureux dans sa prison, et, une fois en marche pour le bagne, Raskolnikov va vers l'état de grâce. À l'éthique de l'ascension sociale, qui joue un rôle essentiel dans le système de valeurs de la bourgeoisie et d'une partie de la noblesse de leur temps, ces deux personnages opposent une anti-valeur : la conscience de soi chez Julien Sorel, l'amour chrétien chez Raskolnikov. Pourtant ces antivaleurs correspondent à des réalités : les deux romanciers ont exprimé la critique qui se faisait jour, dans une société, de ses propres idéaux. Stendhal avait déjà pu constater que l'idée de « parvenir » recouvrait celle d'ordre, qui elle-même était contradictoire de celle de justice.

Flaubert lui aussi commence par rattacher un personnage à l'idée de promotion sociale. Son père s'étant élevé au-dessus de la paysannerie proprement dite, Emma Bovary désire naturellement accéder au niveau de la bourgeoisie. Mais, chez elle, ce désir se cristallise autour de lectures romantiques qui l'ont persuadée que le bonheur affectif ou sensuel ne fait qu'un avec la vie bourgeoise. Le fantasme d'Emma Bovary s'avérera incompatible avec son statut social réel, mais ce fantasme n'en aura pas moins dérivé (par une médiation culturelle) d'une vision petite-bourgeoise du monde. Or, le bovarysme va constituer pour Flaubert une idée de la personne fondée sur le mépris des conventions et des appareils sociaux : à travers la destinée socialement misérable d'Emma Bovary, Flaubert veut montrer que la valeur de l'homme réside dans la vie de ses images, qui sont des œuvres d'art en puissance. Jusqu'à Joyce, à Proust, à Faulkner (et avant eux chez Henry James), la même éthique se dégagera du roman, à savoir que la société n'est rien et que la conscience est tout. Et l'« homme intérieur » ainsi mis en valeur est le négatif de l'espérance humaniste qui avait accompagné la montée de la civilisation industrielle. Au xviiie siècle, les personnages romanesques dominants étaient animés par la perspective d'une société juste et bonne. Pour Balzac, ils doivent adopter, sous peine de mort ou de déchéance, une stratégie allant dans le sens du déterminisme social et économique. Pour Zola, ce déterminisme, tant qu'il ne sera pas rationalisé par la science, fera des hommes ces animaux-objets que sont la plupart des personnages des Rougon-Macquart. On peut dire qu'à partir de Flaubert la société trahit invariablement l'individu romanesque : dans sa conscience seule il peut trouver le salut, et un salut précaire, incertain. Dans l'œuvre de Kafka, de Joyce ou de Faulkner, l'opposition est irréductible entre des personnages qui cherchent la vérité et l'authenticité dans le seul mouvement de leur conscience et des figures qui sont, au contraire, assimilées à des mécaniques, car par contrainte ou par intérêt elles se soumettent au code des conventions, aux règles de l'arrivisme, à l'attrait de l'argent. Chez Proust particulièrement, la hiérarchie des personnages est significative des faces et des niveaux que comporte l'idée de personne dans les hautes classes de la société parisienne au début du siècle. À travers et malgré sa situation mondaine, le Narrateur du Temps perdu parvient à atteindre « la vraie vie » (ainsi désigne-t-il la littérature et l'art en général). Juste au-dessous de lui se tiennent Swann et Charlus, qui lui ressemblent par la sensibilité esthétique, l'intelligence critique, la culture. Mais ni Swann ni Charlus ne sont des créateurs, et ils termineront leur vie l'un dans la sclérose du conformisme social, l'autre dans l'humiliation masochiste. Plus bas encore, Proust dispose des personnages rigoureusement représentatifs d'une société : ceux qui jouent un rôle.

Mais toute conception de la personne, si idéaliste soit-elle, est éphémère, et surtout impure : le « héros de roman » est marqué par l'ambiguïté. Seules les figures dites secondaires, ou épisodiques, ont un statut univoque. Elles doivent représenter, en effet, le credo, le mot d'ordre qui résume l'idéologie d'une classe ou d'un groupe : la valeur dominante à laquelle ceux-ci se réfèrent, et qui est souvent une imitation, un succédané du système de valeurs d'une classe supérieure. Ainsi le langage du duc de Guermantes, composé de phrases toutes faites, est-il celui d'une noblesse déchue. Mais le catéchisme du pharmacien Homais, le discours bien appris de Mme Verdurin sont des armes permettant à un groupe de renforcer ses positions dans la société. En revanche, les personnages principaux, et à plus forte raison les narrateurs, sont voués au mouvant, à l'incertain, à l'inachevé. Plus ils représentent une conception élevée, abstraite, épurée de la personne humaine, plus leur propre personne apparaît complexe, déroutante, hétérogène dans le récit. Leur apparente plénitude tient à ce que le romancier fait d'eux le théâtre de conflits qui sont en réalité insolubles, ou insurmontables. Les personnages principaux de La Nouvelle Héloïse et de Wilhelm Meister, qui expriment la foi dans le progrès humain, sont tout aussi ambigus que ceux des Liaisons dangereuses, où se manifeste une optique toute contraire de l'existence humaine : l'esprit de libertinage. Pour réaliser (de façon précaire) un idéal socio-philosophique assez voisin de l'utopie, Saint-Preux et Meister doivent sacrifier une part d'eux-mêmes que le romancier analyse en profondeur. Quant aux protagonistes des Liaisons, ils ne se maintiennent pas aisément sur la voie du mal : souvent la vertu les menace au sein même de leur désir de perversité. Les grands romanciers ont toujours partagé leurs « personnages-messages » en zones de clarté et d'ombre, de raison et de délire, de vigueur et de lassitude. Quand Samuel Beckett, par exemple, présente au lecteur des personnages invariablement, uniformément flottants, contradictoires, non étants en somme, il atteint le même but que Dostoïevski : nous partager entre le doute et la certitude quant à la validité de telle conception de l'homme, que cependant l'écrivain privilégie.

Certes les personnages de roman qui nous fascinent le plus sont ceux qui deviennent ce qu'ils sont. Nous les voyons se changer en eux-mêmes, malgré eux le plus souvent, au prix d'un combat qui nous les fait paraître héroïques. Julien Sorel était trop introverti, trop intelligent, trop philosophe pour avoir la destinée d'un Rastignac. Emma Bovary tombera victime des « mœurs de province », mais celles-ci n'auront pu anéantir la richesse de son langage intérieur. L'enfant de Combray, dont l'univers primordial est une chambre close, deviendra l'écrivain solitaire qui oppose, par sa tenace recherche, l'espace d'une conscience à l'écoulement absurde du Temps. Mais le suicide d'Emma Bovary est horrible, et le Temps, à la fin de l'œuvre de Proust, menace de ruine la quête et la conquête du Narrateur. Le personnage de Jules Verne qui représente le plus nettement les pouvoirs donnés à l'homme par la science et la technique (le capitaine Nemo) ne démontre ces pouvoirs qu'en se retranchant du monde, et ce retrait a eu pour cause l'inhumanité de l'impérialisme anglais : la civilisation industrielle et capitaliste porte en elle l'oppression.

La signification du roman procède de rapports dialectiques entre l'ambiguïté et la cohérence, le changeant et le permanent, l'attendu et l'inattendu, le latent et l'émergent. Le statut fondamental du personnage romanesque, Michel Butor semble l'avoir résumé dans La Modification : allant rejoindre sa maîtresse à Rome, sans esprit de retour, le personnage de ce récit croyait avoir décidé de quitter une existence ambiguë, partagée, pour une existence cohérente ; or son voyage même le modifie, et, en arrivant à Rome, il se retrouve dans une situation d'ambiguïté, qui toutefois n'est pas de même nature qu'au départ. Don Quichotte, Julien Sorel, Stavroguine sont eux aussi des « voyageurs sans voyages » : au terme de son aventure, chacun d'eux se voit devenir une personne toute différente de l'être qu'il croyait avoir choisi. En fait, la personne romanesque, quand le roman est réaliste, consiste en un compromis. Le discours romanesque est celui du moyen terme. Moby Dick est beaucoup plus qu'une baleine blanche, mais c'est une baleine. Par contre, derrière les fins misérables de Gervaise et de Nana se profile la nécessité de changer le monde.

À côté de ces héros ambigus s'étend une population romanesque composée, au contraire, de figures tracées à l'imitation des héros proprement dits. Les romans d'amour, les romans populaires ou d'aventures, les romans policiers sont dominés par des personnages demeurant eux-mêmes – et les mêmes – tout au long de la narration. Lagardère, Fantômas, Sherlock Holmes, Tarzan, les commissaires Maigret et San Antonio expriment chacun un trait majeur d'une société, mais ce trait, idéal et synthétique, est cette fois accusé, fixé une fois pour toutes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel ZÉRAFFA : maître de recherche au C.N.R.S., écrivain

Classification

Médias

Autres références

-

ROMAN D'AVENTURES

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 3 879 mots

- 9 médias

À la fin du xviiie siècle, une mutation remarquable vient affecter le genre du récit de voyage : alors que l’âge classique avait privilégié les connaissances rapportées par le voyageur, le nouveau récit s’organisa autour de la personnalité de ce dernier, de ses sentiments, des aventures survenues...

-

ROMAN FAMILIAL

- Écrit par Catherine CLÉMENT

- 848 mots

C'est dans le livre d'Otto Rank, Le Mythe de la naissance du héros (1909), que Freud inséra un petit texte intitulé « Le Roman familial des névrosés ». Le phénomène auquel se rattache ledit « roman » est le processus général de distanciation entre parents et enfants, processus...

-

ROMAN HISTORIQUE

- Écrit par Claude BURGELIN

- 1 010 mots

Le roman a toujours puisé dans l'histoire de quoi nourrir ses fictions et leur donner les prestiges du vraisemblable. Mais, en tant que genre spécifiquement déterminé, le roman historique a pris son essor — comme la plupart des formes romanesques — au xixe siècle, alors que la bourgeoisie...

-

ROMAN POPULAIRE

- Écrit par Jean TULARD

- 4 062 mots

C'est au moment où la narration hésite entre différentes formes d'expression que s'effectue un retour aux sources populaires, à cette littérature qui privilégia l'imagination aux dépens de l'intelligence, le style direct contre le langage obscur, le respect des valeurs établies face à la remise en question...

-

ROMAN SENTIMENTAL

- Écrit par Isabelle ANTONUTTI

- 2 476 mots

- 1 média

En 2015, tandis que 12 p. 100 des Français se déclarent lecteurs de romans sentimentaux (Les Français et la lecture, mars 2015), Marc Levy est l’auteur français contemporain le plus lu dans le monde (sondage Opinionway, 18 mars 2015). Roman à l’eau de rose, littérature sentimentale, romance : voici...

-

GENRES LITTÉRAIRES, notion de

- Écrit par Guy BELZANE

- 1 847 mots

...quadripartition aristotélicienne (dramatique haut, dramatique bas, narratif haut, narratif bas), il n'était presque rien dit du dernier terme (la parodie). Cette case demeurée vide semble faite pour accueillir le roman, qui n'est autre qu'une représentation d'actions de personnages inférieurs en mode narratif.... -

AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD

- Écrit par Ivan CROUZEL , Dominique DARBON , Benoît DUPIN , Encyclopædia Universalis , Philippe GERVAIS-LAMBONY , Philippe-Joseph SALAZAR , Jean SÉVRY et Ernst VAN HEERDEN

- 29 789 mots

- 28 médias

Le roman forme l'essentiel de l'activité littéraire. Le romancier afrikaner choisit, durant cette période, de donner à sa langue une dimension qu'elle ne possède pas encore. Il s'agit de produire, aussi rapidement que possible, l'équivalent d'une quelconque littérature romanesque européenne. Le roman,... -

ALLEMANDES (LANGUE ET LITTÉRATURES) - Littératures

- Écrit par Nicole BARY , Claude DAVID , Claude LECOUTEUX , Étienne MAZINGUE et Claude PORCELL

- 24 589 mots

- 33 médias

Lapremière moitié du xxe siècle est, en Allemagne comme ailleurs, l'âge des sommes romanesques. Si certains, comme Heinrich Mann (1871-1950), s'en tenaient à l'image satirique et à la caricature, son frère Thomas (1875-1955) érigeait ses architectures savantes, où thèmes et leitmotive s'enchevêtrent... -

ANGLAIS (ART ET CULTURE) - Littérature

- Écrit par Elisabeth ANGEL-PEREZ , Jacques DARRAS , Jean GATTÉGNO , Vanessa GUIGNERY , Christine JORDIS , Ann LECERCLE et Mario PRAZ

- 28 176 mots

- 30 médias

La publication, en 1922, de Ulysses changea radicalement la conception du roman. Joyce avait révélé les possibilités illimitées offertes par le jeu avec et sur le langage. Dès les années 1930, cependant, les romanciers anglais réagissaient contre les innovations de leurs grands prédécesseurs, pour en... - Afficher les 75 références

Voir aussi