ROMAN Roman et cinéma

Article modifié le

Le va-et-vient entre cinéma et roman

Le statut du scénario

Une question nouvelle se pose, celle du statut du scénario. On sait que les scénaristes dans le système des studios américains sont des employés comme les autres. En 1922, Photoplay Plot Encyclopedia précise qu'il n'existe dans l'humanité entière qu'un nombre limité de situations auxquelles se trouvent confrontés les hommes, et à travers lesquelles ils s'affrontent. Ces situations sont en relation avec les conflits émotionnels fondamentaux. Gozzi, Goethe et G. Polti parlaient de trente-six situations dramatiques possibles. Photoplay Plot Encyclopedia donne le même chiffre. Tout récit est la combinaison d'un certain nombre de ces situations. Chacune d'entre elles est examinée, décomposée en autant d'éléments qu'il est nécessaire, puis commentée. Si la classification des émotions ou des situations suppose une certaine pérennité de l'humain, elle transforme également le matériel narratif en un magasin d'accessoires. Le manuel du parfait scénariste rejoint ici le manuel du parfait bricoleur. S'il ne s'agit que d'ajointer des pièces, deux problèmes se posent aux scénaristes : celui de la progression dramatique, c'est-à-dire d'une gradation et d'un climax (peut-on commencer par un moment dramatiquement ou émotionnellement fort ?), et celui de la prééminence à accorder à l'intrigue ou au caractère des personnages. Ce genre de dilemme était pareillement proposé aux apprentis romanciers pour les revues à bon marché appelées pulp magazines. L'identité des conseils dispensés s'explique par une conception standardisée du travail littéraire ou cinématographique. On a pu dire que le cinéma égyptien s'est appuyé sur un nombre restreint d'« histoires traditionnelles » ; les scénaristes se seraient limités à peu de sujets, entre dix-sept et trente-six. Hollywood est tout à fait dans la même lignée.

Le scénario peut être envisagé autrement. N'est-il qu'une étape préalable au tournage d'un film, l'équivalent d'un échafaudage qui disparaîtrait une fois l'ouvrage achevé, doit-il se perdre dans le film ou constitue-t-il une œuvre à part entière, trouvant sa fin en lui-même, comme l'a prétendu Pier Paolo Pasolini ? L'écrivain italien envisage le scénario comme oscillant entre le récit littéraire et une autre « langue ». La lecture du scénario devient alors l'expérience du passage de la structure littéraire à la structure cinématographique. Cette position solitaire présente l'avantage de donner au scénario un statut particulier, semi-autonome puisque intermédiaire, mais défini par le mouvement vers, la tension entre, le procès. Il y eut des tentatives pour imaginer des genres médians ou frontaliers. Ainsi, les éditions Gallimard lancèrent en 1925 le programme d'une collection intitulée Cinarios qui regrouperait des ouvrages écrits « dans une forme qui s'apparente au langage cinématographique ».

D'une autre manière, un ouvrage intitulé Anthologie du cinéma invisible (1995) rassemble cent scénarios ayant pour auteurs principalement des écrivains ; la caractéristique de ces scénarios est qu'ils n'ont jamais été portés à l'écran. Ils témoignent d'une attirance incoercible, celle que la flamme exerce sur le papillon, et pas seulement du désir de gagner rapidement et facilement de l'argent (comme William Faulkner ou Francis Scott Fitzgerald à Hollywood). Parmi les noms de ces écrivains figurent ceux de Gabriele D'Annunzio, Stefan Zweig, Klaus Mann, Henry Miller...

Les écrivains adaptant des écrivains, le résultat aboutit à une série d'emboîtements parfois très sophistiqués. Roger Vailland, par exemple, travaille à l'adaptation des Liaisons dangereuses (1960) de Roger Vadim : il est vrai qu'il avait écrit sur Laclos et le cardinal de Bernis, qu'il passait pour un connaisseur en matière de libertinage comme Jean-Paul Sartre était spécialiste en matière d'engagement politique, ce qui explique peut-être que ce dernier ait participé au scénario des Sorcières de Salem (1956) de Raymond Rouleau, à partir de la pièce de théâtre d'Arthur Miller. Jean Cocteau s'inspire de l'histoire de Mme de La Pommeraye dans Jacques le Fataliste pour le scénario des Dames du bois de Boulogne (1944-1945) de Robert Bresson, et André Bazin, dans un texte justement célèbre sur l'adaptation, montre combien les données du problème sont compliquées par le réalisateur : « Il n'a fallu que le bruit d'un essuie-glace d'automobile sur un texte de Diderot pour en faire un dialogue racinien. » Les dialogues constituent en effet un problème à eux seuls : Jean Giraudoux écrivit ceux de La Duchesse de Langeais (1942) de Jacques de Baroncelli, et l'on peut s'interroger sur le métier qui l'inspira, celui de romancier ou d'homme de théâtre ?

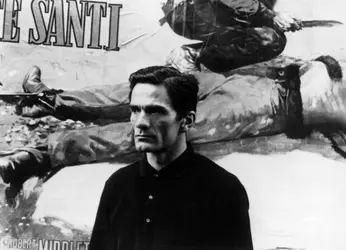

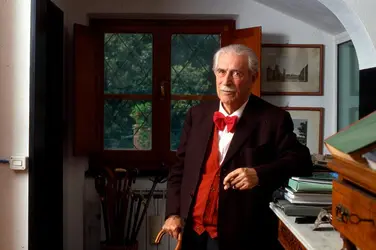

Les écrivains rédigent volontiers des scénarios : celui de Volpone (1937) de Maurice Tourneur, d'après la pièce de Ben Jonson, est de Jules Romains, qui en écrivit d'autres ; celui des Anges du péché (1943) de Robert Bresson, est de Jean Giraudoux... Parfois, ils réalisent eux-mêmes des films (Jean Cocteau, Marcel Pagnol, Sacha Guitry, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Mario Soldati, Pier Paolo Pasolini, Peter Handke...). Inversement, des cinéastes sont passés à l'écriture de romans : Jean Renoir (Les Cahiers du capitaine Georges, Le Cœur à l'aise, Le Crime de l'Anglais), Elia Kazan (Les Assassins, Le Monstre sacré, Actes d'amour, L'Anatolien...)... Avant eux, Erich von Stroheim (Poto Poto, Paprika...) ou Orson Welles (Une grosse légume...) avaient montré l'exemple. Il y a aussi le cas des cinéastes qui ont débuté par le roman mais ont abandonné cette voie sans s'y être suffisamment affirmés : Alexandre Astruc avec Les Vacances, ou Chris Marker avec Le Cœur net. Entre roman et cinéma s'est donc instauré un va-et-vient assez remarquable, notamment dans les pays européens.

Le cas Resnais

Une rencontre particulièrement heureuse entre le roman et le cinéma s'effectue dans les années 1960. La plupart des cinéastes français importants de la fin des années 1950 entretiennent des relations avec la littérature. C'est l'époque où Louis Aragon publie La Semaine sainte et Raymond Queneau Zazie dans le métro, tandis que de nouveaux romanciers commencent à s'affirmer : Michel Butor (La Modification, 1957), Alain Robbe-Grillet (La Jalousie, 1957), Nathalie Sarraute (L'Ère du soupçon, 1956), Jean Cayrol (Le Vent de la mémoire, 1951), Marguerite Duras (Moderato Cantabile, 1958), Claude Simon (Le Vent, 1957), Robert Pinget (Graal Flibuste, 1957). Alexandre Astruc a bien dit quel était le rêve des (futurs) cinéastes : « Les jeunes gens qui commencent à lire les journaux et les revues ne pourront jamais savoir ce qu'était pour nous la N.R.F. Ils ne peuvent s'imaginer cette espèce d'attente joyeuse qui poussait chaque mois des milliers de garçons vers la petite revue blanche à titre rouge qui sortait de la rue de Beaune. Gide, Valéry, Malraux chaque mois... » Fascinés par la revue et la maison d'édition, ces jeunes gens ne rêvaient que d'y être publiés un jour (Jean-Luc Godard réalise en 1998, avec ses Histoire(s) du cinéma, ce rêve d'adolescent). Éric Rohmer et François Truffaut expriment chacun à sa manière une vocation de romancier, entendu dans un sens traditionnel. L'idée même d'une suite de films autour d'un acteur-personnage qui vieillit (Jean-Pierre Léaud dans le rôle d'Antoine Doinel) peut être dite romanesque. Rohmer, lui, se demande dans l'avant-propos de son livre Six Contes moraux : « Pourquoi filmer une histoire, quand on peut l'écrire ? Pourquoi l'écrire, quand on va la filmer ? » Ses textes ont « dès le premier jet une apparence résolument littéraire » sans être toutefois aboutis. Le film naît alors d'une imperfection de l'écrit rohmérien.

C'est cependant autour d'un cinéaste qui n'a jamais manifesté le désir d'être un écrivain que vont s'effectuer quelques rencontres mémorables. Alain Resnais, après avoir collaboré avec Queneau et Eluard, travaille avec Cayrol, Duras et Robbe-Grillet pour trois films, Hiroshima mon amour (1959), L'Année dernière à Marienbad (1961) et Muriel, ou le Temps d'un retour (1963), qui marquent chacun une relation très forte au temps. Ce n'est sans doute pas un hasard si les trois romanciers, qui sont d'une certaine manière les coauteurs de ces films, ont ensuite souhaité réaliser leurs propres œuvres cinématographiques. Ce n'est sans doute pas un hasard non plus si, en 1965, Éric Rohmer s'affronta à Claude Simon dans une discussion assez vive, lorsque le romancier affirma « qu'il ne pouvait y avoir de cinéma moderne que si l'image était une image mentale, telle qu'elle est chez Resnais ». Deux conceptions de la modernité au cinéma se font jour dans ce débat, qui impliquent chacune une relation différente à la tradition romanesque. Ce n'est pas un hasard, enfin, si l'utilisation des cartes postales dans Les Carabiniers (1963) de Jean-Luc Godard anticipe celle qu'en fera Claude Simon dans Histoire (1967).

Un romancier, Bernard Pingaud (il a publié L'Amour triste en 1950 et Le Prisonnier en 1958), qui a écrit sur les films de Resnais de très beaux textes, constate en 1962 : « Resnais ou Antonioni nous donnent l'impression de vouloir rivaliser avec les romanciers sur leur propre terrain : le spectacle, avec eux, prend l'allure d'un discours, la mise en scène devient un moyen de dire en images ce que les images, par définition, ne peuvent que montrer. Exemple contagieux : si les écrivains, de plus en plus nombreux, se tournent vers le cinéma, c'est sans doute que l'écran leur apporte quelque chose – l'image – que la littérature ne pouvait leur donner ; mais c'est aussi qu'ils espèrent pouvoir ajouter à l'image ou trouver dans l'image quelque chose – le mot, le signe – qui jusqu'à présent s'y cachait. » Le principe est que tout art se développe en luttant contre ses propres limites, reprise et traduction d'une idée d'Albert Thibaudet, qui est chère à Pingaud, à savoir que tous les grands romans sont « bâtis contre le romanesque », « mais que le vrai romanesque est issu de ce conflit même, et que, par conséquent, il faut le chercher là où l'auteur croyait s'en être le plus sûrement délivré ».

L'exemple de Pingaud, comme celui d'André Malraux, Jacques Audiberti, Claude Ollier, Jean-Louis Bory en France, ou de James Agee et Delmore Schwartz aux États-Unis, fournit au passage la preuve que les romanciers peuvent être d'excellents analystes du cinéma. Si Virginia Woolf a fort peu écrit sur le septième art, ce qu'elle en a dit remplace avantageusement des volumes de « spécialistes ».

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Louis LEUTRAT : professeur à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

Classification

Médias

Autres références

-

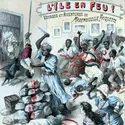

ROMAN D'AVENTURES

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 3 879 mots

- 9 médias

À la fin du xviiie siècle, une mutation remarquable vient affecter le genre du récit de voyage : alors que l’âge classique avait privilégié les connaissances rapportées par le voyageur, le nouveau récit s’organisa autour de la personnalité de ce dernier, de ses sentiments, des aventures survenues...

-

ROMAN FAMILIAL

- Écrit par Catherine CLÉMENT

- 848 mots

C'est dans le livre d'Otto Rank, Le Mythe de la naissance du héros (1909), que Freud inséra un petit texte intitulé « Le Roman familial des névrosés ». Le phénomène auquel se rattache ledit « roman » est le processus général de distanciation entre parents et enfants, processus...

-

ROMAN HISTORIQUE

- Écrit par Claude BURGELIN

- 1 010 mots

Le roman a toujours puisé dans l'histoire de quoi nourrir ses fictions et leur donner les prestiges du vraisemblable. Mais, en tant que genre spécifiquement déterminé, le roman historique a pris son essor — comme la plupart des formes romanesques — au xixe siècle, alors que la bourgeoisie...

-

ROMAN POPULAIRE

- Écrit par Jean TULARD

- 4 062 mots

C'est au moment où la narration hésite entre différentes formes d'expression que s'effectue un retour aux sources populaires, à cette littérature qui privilégia l'imagination aux dépens de l'intelligence, le style direct contre le langage obscur, le respect des valeurs établies face à la remise en question...

-

ROMAN SENTIMENTAL

- Écrit par Isabelle ANTONUTTI

- 2 476 mots

- 1 média

En 2015, tandis que 12 p. 100 des Français se déclarent lecteurs de romans sentimentaux (Les Français et la lecture, mars 2015), Marc Levy est l’auteur français contemporain le plus lu dans le monde (sondage Opinionway, 18 mars 2015). Roman à l’eau de rose, littérature sentimentale, romance : voici...

-

GENRES LITTÉRAIRES, notion de

- Écrit par Guy BELZANE

- 1 847 mots

...quadripartition aristotélicienne (dramatique haut, dramatique bas, narratif haut, narratif bas), il n'était presque rien dit du dernier terme (la parodie). Cette case demeurée vide semble faite pour accueillir le roman, qui n'est autre qu'une représentation d'actions de personnages inférieurs en mode narratif.... -

AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD

- Écrit par Ivan CROUZEL , Dominique DARBON , Benoît DUPIN , Encyclopædia Universalis , Philippe GERVAIS-LAMBONY , Philippe-Joseph SALAZAR , Jean SÉVRY et Ernst VAN HEERDEN

- 29 789 mots

- 28 médias

Le roman forme l'essentiel de l'activité littéraire. Le romancier afrikaner choisit, durant cette période, de donner à sa langue une dimension qu'elle ne possède pas encore. Il s'agit de produire, aussi rapidement que possible, l'équivalent d'une quelconque littérature romanesque européenne. Le roman,... -

ALLEMANDES (LANGUE ET LITTÉRATURES) - Littératures

- Écrit par Nicole BARY , Claude DAVID , Claude LECOUTEUX , Étienne MAZINGUE et Claude PORCELL

- 24 589 mots

- 33 médias

Lapremière moitié du xxe siècle est, en Allemagne comme ailleurs, l'âge des sommes romanesques. Si certains, comme Heinrich Mann (1871-1950), s'en tenaient à l'image satirique et à la caricature, son frère Thomas (1875-1955) érigeait ses architectures savantes, où thèmes et leitmotive s'enchevêtrent... -

ANGLAIS (ART ET CULTURE) - Littérature

- Écrit par Elisabeth ANGEL-PEREZ , Jacques DARRAS , Jean GATTÉGNO , Vanessa GUIGNERY , Christine JORDIS , Ann LECERCLE et Mario PRAZ

- 28 176 mots

- 30 médias

La publication, en 1922, de Ulysses changea radicalement la conception du roman. Joyce avait révélé les possibilités illimitées offertes par le jeu avec et sur le langage. Dès les années 1930, cependant, les romanciers anglais réagissaient contre les innovations de leurs grands prédécesseurs, pour en... - Afficher les 75 références

Voir aussi