ROMAN Roman et société

Article modifié le

La société dans le roman

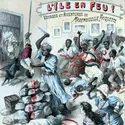

Quand on étudie comment les sociétés vivent, s'expriment dans le romanesque, il faut d'abord se garder de tout sociologisme. Nul roman, même l'œuvre de Balzac, ne donne du social une image innocente ou totale. La description sociologique due aux romanciers dépend du statut idéologique des groupes sociaux qu'ils mettent en scène. Stendhal se distingue d'un romancier « romantique » par la lucidité avec laquelle il montre que tout groupe social important a sa mythologie, qui lui donne des forces pour s'opposer à un autre. « Moderne épopée bourgeoise, faite pour exprimer le conflit de la poésie du cœur et de la prose des rapports sociaux » : ainsi Hegel, dans son Esthétique, définit-il le roman. Or, pour Hegel, la mission du romanesque était précisément de faire apparaître comme nécessaire la réconciliation de cette poésie individuelle et de cette prose sociale : individu et société doivent aller dans le même sens, celui d'une histoire en progrès. C'est cet objectif de conciliation du Je et du Nous qu'aura poursuivi le roman du temps des Lumières, de La Vie de Marianne à Wilhelm Meister en passant par Robinson Crusoé. Cet idéal romanesque, qui correspond à un idéal politique, est anéanti dès le début du xixe siècle. Le roman va montrer au contraire que la civilisation industrielle rend tragiquement incompatibles le « poétique » et le « social ». Puis les grands romanciers du xxe siècle (Proust, Joyce, Virginia Woolf, Alfred Döblin, Dos Passos, Faulkner) dénonceront l'aspect le plus oppressif, le plus inhumain de cette civilisation des machines et du négoce : le temps des horloges, qui détruit la durée nécessaire à l'expansion des consciences. Mais cette fragmentation inhumaine du « temps humain » avait pour une large part déterminé l'apparition du roman-feuilleton, genre destiné en effet, comme l'observe Lévi-Strauss (Mythologiques, III), à des couches sociales vouées à la quotidienneté par le machinisme. Si toutefois le feuilleton, par sa forme matérielle même, reflète un temps morcelé, son auteur compense ce morcellement par un idéalisme artificiel : les méchants seront punis et les bons récompensés, à long terme.

Le génie et l'art de Balzac, puis de Zola, sont largement responsables de l'illusion qui consiste à concevoir une sorte d'équivalence entre la réalité sociale et la narration romanesque. En fait, il importe avant tout de savoir de quel sens sont chargés les faits sociaux exprimés dans le roman. L'impératif réaliste du xviiie siècle, où subsiste nettement le « regard picaresque » (car il faut montrer que les aspects les plus humbles de la vie ont leur valeur), est un impératif moral et politique : l'expression du détail d'aujourd'hui (objets, costumes, paroles, gestes), s'intègre dans la vision d'une histoire globale positive, qui demain aboutira au bonheur. De Richardson à Goethe, chaque épisode d'une existence, chaque souffrance ou injustice assumée, chaque chose maniée ajoute un trait à la carte d'une humanité fraternelle à venir. Dans le même esprit d'harmonisation du social et de l'individuel, du détail et de l'ensemble, le roman rendra compte, jusqu'en 1789, de la formation d'une société (bourgeoise et petite-bourgeoise) qui devient de plus en plus vaste et ramifiée.

Dans La Comédie humainepar contre, et dans une certaine mesure chez Dickens, cette société est constituée, stabilisée. Bourgeoise de fait, elle est monarchique et catholique dans ses principes. Elle vit de négoce et d'industrie, mais la seule vertu à laquelle ses groupes dominants croient authentiquement est celle de l'ordre. La loi de l'ordre et les lois de l'argent la régissent, mais Balzac a bien vu qu'à la limite la première, justement pour se survivre, doit s'incliner devant les secondes. Conçue comme un système ou comme une structure, dont elle a la fixité (par sa hiérarchie de classes) et la mobilité (grâce à la circulation de l'argent), la société balzacienne résume un passé et s'ouvre sur l'avenir. D'une part sont installées et cristallisées ces catégories, ces corps sociaux dans lesquels les romanciers du siècle précédent avaient placé leur espérance de réalisation du bonheur. De l'autre, le système représenté par La Comédie humaine, si ébranlé ou modifié soit-il, demeure encore en vigueur au xxe siècle pour ses traits fondamentaux. Aujourd'hui comme au temps de Balzac, l'organisme social, avec ses rouages, ses sources d'énergie, ses transmissions, ses commandes, n'est ni bon ni mauvais : il est. Comme dans La Cousine Bette, on peut voir de nos jours une « passion » causer la perte d'une « fortune », pour le bénéfice d'individus qui prendront politiquement et sociologiquement la place de ceux qui se sont « ruinés ». Balzac sauve les Vautrin, les Rastignac, qui savent vivre dans le sens du déterminisme socio-économique. Il perd les Chabert, les Pons, les Rubempré qui ont cru pouvoir ignorer ce déterminisme : de semblables types existent dans les sociétés actuelles. Ils sont liés à l'existence d'un système de classes, à la lutte pour le pouvoir. En témoignent d'ailleurs d'innombrables romans fondés sur le thème de l'oppression des « rêveurs » par les « réalistes », et qui mettent en scène des types (pères, mères ou maris abusifs, patrons cruels, amants sans scrupules, femmes d'affaires) directement dérivés de ceux de Balzac, de Zola ou de Maupassant. Généralement bénéfiques pour les maisons d'édition, de tels personnages, de telles fresques sociales (ou familiales) sont cependant trop beaux pour être vrais. Leur défaut de vérité tient principalement à ce qu'ils sont séparés du système total et global que composait la société transcrite par Balzac et par Zola.

En effet, la signification sociologique du roman, dans la civilisation industrielle, est liée au problème du degré d'omniscience du romancier, c'est-à-dire des moyens réels dont il dispose de connaître le social. Balzac bénéficia, ou voulut bénéficier, d'un statut socioculturel unique à bien des égards. À ses yeux, ce sociologue qu'était le romancier devait normalement avoir sa place dans les couches dominantes de la société, au même titre que l'homme de loi et le médecin. D'ailleurs un tel romancier (d'Arthez) figure dans La Comédie humaine aux côtés du médecin Bianchon et de l'avoué Derville. Mais si Balzac pouvait tenir pour indissociables son savoir sociologique, ses principes esthétiques et son droit à la réussite sociale, c'est parce qu'il contemplait un panorama sociologique relativement simple, aux lois clairement déductibles et inductibles : une société encore claire et distincte en ses niveaux comme en ses mouvements. Bientôt ce système se développera et surtout se compliquera à un tel degré qu'il sera impossible de l'observer dans sa totalité, ni surtout de le concevoir comme une machine à la fois merveilleuse et monstrueuse, car à côté du panorama balzacien se sera constitué l'univers prolétaire. Univers dont Zola, dans son grand dessein, réussit à rendre compte en faisant dériver une structure romanesque de l'arborescence « biologique » d'une famille dont les rameaux aboutissent à presque tous les niveaux sociaux d'un pays. Mais peut-on valablement soutenir que la vision naturaliste « tienne », de nos jours, avec la vigueur de la vision balzacienne ? À brève échéance, le messianisme scientiste de Zola devait être infirmé par l'évolution même des rapports sociaux : les développements conjoints du syndicalisme et de l'économie de marché allaient d'une part ruiner les idéaux de la science et du progrès, de l'autre donner aux groupes ouvriers un tout autre visage que celui qui avait été tracé par Germinal. Jusqu'à 1914, la puissance de l'inspiration naturaliste devait être extrême dans tous les pays en voie d'industrialisation. Mais si l'on excepte l'œuvre de l'Américain Frank Norris (L'Épopée du grain, 1901-1903), nul roman naturaliste n'aura l'ampleur sociologique des Rougon-Macquart. En Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, l'élan naturaliste produit des documents sociaux d'une valeur certaine. Mais ce réalisme est le plus souvent brouillé par la protestation lyrique de l'écrivain au spectacle des misères ouvrières, de la cruauté des riches, de l'écrasement de l'homme par la vie et par la machine. Car le romancier naturaliste est contraint de se pencher sur des phénomènes sociaux auxquels il n'« appartient » pas.

Sans minimiser l'importance de l'école de Zola, il faut constater que les grands romanciers occidentaux, dès la seconde moitié du xixe siècle, vont se détourner de la méthode et de l'esprit balzaciens, puis naturalistes. Ils rompent avec la notion de déterminisme social, et cette rupture tient avant tout à la situation conflictuelle où se trouvent des écrivains voulant écrire une œuvre à la fois esthétique et authentique. Ils tendent en effet à renier leur classe d'origine pour son inhumanité, son conformisme, son « matérialisme », mais d'autre part ils se savent nécessairement voués (sous peine de trahir la vérité) à dépeindre (et à critiquer) les seuls groupes, les seuls rapports sociaux qu'ils peuvent observer directement. Cette contradiction caractérise Flaubert, Melville, Dostoïevski, Conrad et plus nettement encore les grands romanciers du premier tiers du xxe siècle, quand le « système de classes » devient de plus en plus évident, la « crise des valeurs » de plus en plus aiguë, et l'écart de plus en plus considérable entre académisme et avant-garde.

De cette situation contradictoire, vécue et assumée par des écrivains qui sont moins des bourgeois que des intellectuels, va résulter un amoindrissement progressif du champ social couvert par le roman. S'interdisant de prendre pour objets d'autres groupes sociaux que ceux dont ils peuvent être les « témoins », et de parler au nom des « ouvriers », ces écrivains traiteront de « milieux » bien plutôt que de « sociétés ». En Angleterre, la vision sociale de Meredith est plus ample que ne le sera celle de Thomas Hardy, et la société vue par Virginia Woolf est singulièrement réduite par rapport à l'univers de Jane Austen. Même les deux grands romanciers russes ont une vision sociologique limitée par rapport à celle de Balzac. Certes, les Karamazov ou Les Démonssont des œuvres « polyphoniques » (M. Bakhtine) en ce sens qu'elles rassemblent et font s'entrecroiser les multiples langages (donc les idées et les sentiments) de la Russie passée et présente. Mais cette polyphonie est jouée par des personnages représentant un clavier social assez restreint, à partir duquel Dostoïevski projette sa vision non pas d'une société, mais d'une civilisation – et une métaphysique. En cela, Dostoïevski et Tolstoï se ressemblent : l'immensité (surtout philosophique) de Guerre et Paix se déploie dans quelques regards ; quant à la vision proprement sociologique du roman, elle est aussi exacte (et profonde) que limitée.

L'idée est répandue qu'à partir de Flaubert et de Dostoïevski le pôle majeur du romanesque est transféré du social au psychologique. Il est plus exact de considérer que les romanciers modernes ayant le plus profondément observé les phénomènes sociaux ont pris pour objet ou pour cadre un ensemble de rapports interpersonnels, au sens strict de ce terme, et qu'en conséquence les êtres qu'ils observent leur apparaissaient bien moins comme des types que comme des cas. Leur savoir psychologique s'est d'autant plus approfondi que l'espace social qu'ils analysaient se restreignait. Car cet espace diminue comme une peau de chagrin à mesure que la société industrielle s'étend, se stratifie, devient plus complexe. Aussi le roman du xxe siècle, dans ses formes les plus originales, va-t-il tenir un registre exact des langages qui se parlent dans des zones bien déterminées, et peu amples, des classes bourgeoises et petites-bourgeoises – les couches ouvrières demeurant absentes, ou presque, de l'inspiration romanesque. De Proust à Céline, de Bernanos à Nathalie Sarraute, le roman cloisonne, amenuise, mais détaille de plus en plus la « société », et il en va de même pour le roman américain : de Faulkner à Carson McCullers, de Dos Passos à Saul Bellow ou à Bernard Malamud, on passe d'une sociologie à une microsociologie. D. H. Lawrence, Roger Martin du Gard, Jules Romains font exception à cette règle d'amenuisement : leur vision sociale demeure aussi vaste que leur optimisme. Mais leurs œuvres, du seul point de vue documentaire, ont-elles la valeur du Temps perdu, de Manhattan Transfer, de Berlin Alexanderplatz ?

Le romancier particularise, spécifie l'objet social de son œuvre afin de réagir, aussi, contre le nivellement des êtres par la civilisation des machines et du négoce, ou plus simplement par le souci des conventions, de l'ordre établi. Le culte voué par Gide à la variabilité et à la contradiction – être un homme, c'est pouvoir changer de masque à volonté – est le meilleur exemple de l'aversion éprouvée par trois générations de romanciers pour un monde peuplé de « numéros matricules » et où règnent le conformisme et l'anonymat. Chacun à leur manière, et en fonction des groupes qu'ils peuvent étudier, Virginia Woolf, Bernanos, Céline ne recueillent et ne transcrivent des langages particuliers qu'afin de dévoiler à quel point la communication est absente des rapports humains. Mais en 1933 (Voyage au bout de la nuit), le sens de ce dévoilement est tout autre qu'en 1922 (Ulysse) ou en 1925 (La Promenade au phare). Pour Céline, les gens parlent parce qu'il faut parler, comme il faut manger : sous leurs paroles, les êtres demeurent tragiquement et ridiculement seuls. Pour Joyce ou Virginia Woolf, les relations sociales, ou plutôt microsociales, que peut observer l'écrivain présentent un seul mais immense intérêt : celui de renvoyer à elles-mêmes quelques consciences assez lucides, assez désintéressées pour refuser les pièges d'une « vie sociale » que suffisent à résumer les mots « argent, conformisme, hypocrisie, mécanisation ». Déjà Henry James n'avait imposé à ses personnages principaux un patient apprentissage de la vie mondaine que pour leur permettre de concevoir (grâce à cette expérience) leur « moi » comme un lieu clos, à tenir secret, et parfaitement étranger aux normes, aux valeurs, au langage de leur « milieu ».

L'œuvre de Henry James, après celle de Flaubert, déploie un thème qui va demeurer essentiel à travers toutes les formes romanesques originales : le thème du malentendu. Qu'il s'agisse de la dégradation d'une noblesse et de l'avilissement d'une bourgeoisie dépeintes par Proust, des bribes de discours recueillies dans Dublin par Joyce, du Manhattan de Dos Passos, pour qui « la vie est une correspondance de métro » des personnages de Faulkner, qui semblent parler en état de somnambulisme, ou encore des « tropismes » esquissés par Nathalie Sarraute, le roman semble voué à établir qu'il n'y a plus de rapports sociaux : il y a seulement, entre les êtres, des contacts fragmentés, éphémères, incohérents, dont la précision pour ainsi dire entomologique fournit toutefois au sociologue de précieux éléments de connaissance. Mais, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la plupart des romans qui devaient s'inscrire au premier plan de la culture auront témoigné d'une vision philosophique dont l'ampleur et la profondeur sont inversement proportionnelles à l'exiguïté de leur support social. Toute la culture occidentale se déploie au-dessus du Dublin de Joyce. Faulkner retrouve, à partir d'un comté du Sud américain, l'ordre et la grandeur du mythe. D'une soirée chez les Guermantes, l'art avait surgi comme seule valeur à laquelle l'homme puisse croire. À partir des rapports humains les plus misérables se constitue la puissante pensée métaphysique de Kafka.

Entre des images sociales ainsi émiettées et de telles projections philosophiques, le rapport était pourtant rationnel : Flaubert, Proust, Joyce, Kafka voulaient persuader leurs lecteurs qu'à telle forme de mort il fallait opposer telle forme, bien précise, de salut. Mais quand leurs œuvres furent publiées, on se refusa généralement à croire que des relations humaines pussent être aussi fragmentaires, incohérentes, absurdes, et leur pensée fut assimilée à un idéalisme pessimiste. Or les accusations d'inhumanité et d'invraisemblance portées contre Ulysse se renouvelèrent, en France, à l'égard du nouveau roman dont les auteurs, cette fois, semblaient décrire un état de non-communication radical, sans proposer la moindre philosophie pour y remédier.

Un romancier authentique ne peut exprimer que ce qu'il voit et écoute, et en tirer des conclusions, le plus souvent sous forme de signes et de symboles. Le nouveau roman, que l'on tint de maints côtés pour dénué de sens, ou qui fut taxé de pur intellectualisme, détient pour le sociologue une signification primordiale : le pouvoir qu'il manifesta de déranger l'humanisme hypocrite des uns, utopique des autres. De nos jours, l'esprit de contestation et celui de marginalité caractérisent conjointement les œuvres romanesque dont la valeur sociologique et esthétique est la plus profonde. Aux romans symboliquement corrosifs de Samuel Beckett font écho les récits de Jack Kerouac, de William Burroughs, des romanciers noirs américains. Peuplées de marginaux, des œuvres mettent en scène des gens et des choses qu'une « société » vertueuse, mécanisée le jour et soudée le soir à des écrans de télévision, refuse de voir.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel ZÉRAFFA : maître de recherche au C.N.R.S., écrivain

Classification

Médias

Autres références

-

ROMAN D'AVENTURES

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 3 879 mots

- 9 médias

À la fin du xviiie siècle, une mutation remarquable vient affecter le genre du récit de voyage : alors que l’âge classique avait privilégié les connaissances rapportées par le voyageur, le nouveau récit s’organisa autour de la personnalité de ce dernier, de ses sentiments, des aventures survenues...

-

ROMAN FAMILIAL

- Écrit par Catherine CLÉMENT

- 848 mots

C'est dans le livre d'Otto Rank, Le Mythe de la naissance du héros (1909), que Freud inséra un petit texte intitulé « Le Roman familial des névrosés ». Le phénomène auquel se rattache ledit « roman » est le processus général de distanciation entre parents et enfants, processus...

-

ROMAN HISTORIQUE

- Écrit par Claude BURGELIN

- 1 010 mots

Le roman a toujours puisé dans l'histoire de quoi nourrir ses fictions et leur donner les prestiges du vraisemblable. Mais, en tant que genre spécifiquement déterminé, le roman historique a pris son essor — comme la plupart des formes romanesques — au xixe siècle, alors que la bourgeoisie...

-

ROMAN POPULAIRE

- Écrit par Jean TULARD

- 4 062 mots

C'est au moment où la narration hésite entre différentes formes d'expression que s'effectue un retour aux sources populaires, à cette littérature qui privilégia l'imagination aux dépens de l'intelligence, le style direct contre le langage obscur, le respect des valeurs établies face à la remise en question...

-

ROMAN SENTIMENTAL

- Écrit par Isabelle ANTONUTTI

- 2 476 mots

- 1 média

En 2015, tandis que 12 p. 100 des Français se déclarent lecteurs de romans sentimentaux (Les Français et la lecture, mars 2015), Marc Levy est l’auteur français contemporain le plus lu dans le monde (sondage Opinionway, 18 mars 2015). Roman à l’eau de rose, littérature sentimentale, romance : voici...

-

GENRES LITTÉRAIRES, notion de

- Écrit par Guy BELZANE

- 1 847 mots

...quadripartition aristotélicienne (dramatique haut, dramatique bas, narratif haut, narratif bas), il n'était presque rien dit du dernier terme (la parodie). Cette case demeurée vide semble faite pour accueillir le roman, qui n'est autre qu'une représentation d'actions de personnages inférieurs en mode narratif.... -

AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD

- Écrit par Ivan CROUZEL , Dominique DARBON , Benoît DUPIN , Encyclopædia Universalis , Philippe GERVAIS-LAMBONY , Philippe-Joseph SALAZAR , Jean SÉVRY et Ernst VAN HEERDEN

- 29 789 mots

- 28 médias

Le roman forme l'essentiel de l'activité littéraire. Le romancier afrikaner choisit, durant cette période, de donner à sa langue une dimension qu'elle ne possède pas encore. Il s'agit de produire, aussi rapidement que possible, l'équivalent d'une quelconque littérature romanesque européenne. Le roman,... -

ALLEMANDES (LANGUE ET LITTÉRATURES) - Littératures

- Écrit par Nicole BARY , Claude DAVID , Claude LECOUTEUX , Étienne MAZINGUE et Claude PORCELL

- 24 589 mots

- 33 médias

Lapremière moitié du xxe siècle est, en Allemagne comme ailleurs, l'âge des sommes romanesques. Si certains, comme Heinrich Mann (1871-1950), s'en tenaient à l'image satirique et à la caricature, son frère Thomas (1875-1955) érigeait ses architectures savantes, où thèmes et leitmotive s'enchevêtrent... -

ANGLAIS (ART ET CULTURE) - Littérature

- Écrit par Elisabeth ANGEL-PEREZ , Jacques DARRAS , Jean GATTÉGNO , Vanessa GUIGNERY , Christine JORDIS , Ann LECERCLE et Mario PRAZ

- 28 176 mots

- 30 médias

La publication, en 1922, de Ulysses changea radicalement la conception du roman. Joyce avait révélé les possibilités illimitées offertes par le jeu avec et sur le langage. Dès les années 1930, cependant, les romanciers anglais réagissaient contre les innovations de leurs grands prédécesseurs, pour en... - Afficher les 75 références

Voir aussi