ROME

Article modifié le

La Ville éternelle : depuis le ier siècle de notre ère, la ville sise au milieu de la péninsule italienne sur le Tibre à une trentaine de kilomètres de la mer tyrrhénienne bénéficie d'une image de puissance intemporelle. Ancien foyer de l'Empire romain, l'actuelle capitale de l'Italie et de la catholicité occupe une place symbolique importante en Europe, voire dans le monde, dont témoigne son attractivité touristique. L'organisation, le rayonnement et l'image de la ville fondée, selon la légende, par Romulus et Rémus en 753 avant J.-C. sont marquées jusqu'à nos jours par l'héritage de l'Antiquité, dans lequel les pouvoirs successifs puisent les conditions d'une légitimation et d'un renouveau. Le nom même de Rome peut désigner à la fois la ville et l'Empire. Le tissu urbain de Rome, ville par excellence du réemploi, juxtapose et imbrique des vestiges d'époques différentes. Dans Malaise dans la civilisation, Freud pointait déjà le « mode de conservation du passé propre à ce genre de villes historiques auquel Rome appartient ».

La pérennité urbaine découle des métamorphoses de l'influence romaine et de l'adaptation aux changements géopolitiques. La figure des trois Rome (la Rome des empereurs, la Rome des papes et la Rome italienne), fréquemment utilisée dans la seconde moitié du xixe siècle et dans la première moitié du xxe, en témoigne. La trajectoire exceptionnelle de cette ville cosmopolite, ponctuée par une alternance de crises et de rénovations, s'identifie au cours du Moyen Âge et de l'époque moderne à la papauté dont elle est le siège. Elle interfère avec l'histoire de la chrétienté puis de la catholicité, avec l'histoire des États pontificaux puis, non sans difficultés, avec l'histoire de l'Italie unifiée. Rome structure le temps européen, par la diffusion de deux calendriers (julien sous Jules César et Auguste puis grégorien à la fin du xvie siècle) comme par son rôle dans notre conception de l'histoire (la transition entre Antiquité et Moyen Âge correspond traditionnellement à la chute de l'Empire romain d'Occident), et participe précocement à la construction du système-monde.

Cependant, à l'échelle nationale, Rome n'est que la capitale politique d'une Italie bicéphale. Agglomération de 2,74 millions d'habitants en 2007 située à la charnière entre le nord et le sud du pays, elle en partage avec Milan les fonctions directionnelles.

Histoire

La Rome médiévale : l'ombre de l'antique et l'affirmation du pouvoir pontifical

« Rome après Rome » (A. Giardina et A. Vauchez) : tel pourrait être le résumé de l'histoire de la Rome médiévale. Rome perd son pouvoir politique en plusieurs étapes. Le Bas-Empire est marqué par l'itinérance de la capitale. En 330, Constantin fait de Byzance, rebaptisée Constantinople, la nouvelle capitale impériale. En août 410, le sac de Rome par les Wisigoths d'Alaric marque, avant même la déposition du dernier empereur romain d'Occident Romulus Augustule en 476, la fin de l'ancienne Rome et le début d'une période d'instabilité politique. La décomposition de l'Empire romain d'Occident fait chuter la population romaine, évaluée à environ un million d'habitants au Ier siècle après J.-C., à 450 000 au ve siècle, et à moins de 30 000 au viiie siècle. Rome ne retrouve son maximum démographique impérial, exceptionnel avant l'industrialisation, qu'au xixe siècle. Ce déclin démographique entraîne une rétraction du tissu urbain vers l'anse du Tibre et le champ de Mars. Entre le ve et le viie siècle, les espaces publics antiques sont désertés. Le tissu urbain évolue en réutilisant des matériaux et des bâtiments de l'Antiquité tout au long du Moyen Âge. Le cirque du Colisée est occupé par des habitations, des temples antiques sont transformés en églises, tel le Panthéon d'Agrippa rebaptisé Sainte-Marie aux Martyrs.

L'autonomisation de Rome sous égide pontificale

Devenue chef-lieu d'une province périphérique de l'Empire byzantin, Rome est soumise à l'envoyé de Constantinople (l'exarque de Ravenne nomme un magister militum puis un duc), tandis que se maintiennent les magistratures antiques de la préfecture urbaine et du Sénat et que s'affirme le pouvoir politique du pape. L'évêque de Rome valorise son statut de successeur d'un apôtre pour asseoir progressivement sa prééminence religieuse. Grégoire Ier dit le Grand (590-604) fait de Rome le centre des missions en direction de l'Europe occidentale et centrale et remplace les quatorze régions augustéennes composant la ville par sept régions ecclésiastiques. Dans les années 760, la donation de Constantin, faux diplôme impérial selon lequel Constantin aurait donné au pape Silvestre la possession de vastes territoires italiens, à commencer par Rome, est élaborée dans l'entourage de Paul Ier. Cependant, dès le viiie siècle apparaissent des tensions fiscales et religieuses entre Rome et l'Empire byzantin, qui aboutissent en 1054 au schisme des Églises chrétiennes d'Orient et d'Occident.

Rome s'autonomise à la faveur des conflits récurrents entre Byzantins et Lombards en Italie centrale. L'alliance entre la papauté et la monarchie française débouche au viiie siècle sur les donations carolingiennes. Pépin le Bref et Charlemagne, couronné empereur à Rome par Léon III en 800, organisent des expéditions contre les Lombards et reconnaissent la souveraineté pontificale sur l'Italie centrale.

Rome capitale des États pontificaux et de la Chrétienté latine

Du xe au xiiie siècle, Rome et l'Italie centrale deviennent le théâtre et l'enjeu des conflits (querelle des Investitures de 1059 à 1122, lutte du Sacerdoce et de l'Empire à partir de 1157) entre les guelfes partisans de la papauté et les gibelins partisans de l'empereur germanique. Les luttes de factions aristocratiques se manifestent par la multiplication des fortifications urbaines.

Le vide impérial qui se produit à la mort d'Henri VI (1197) crée une conjoncture favorable à l'expansionnisme romain. Par la diplomatie et par la guerre, Innocent III (1198-1216) constitue les États pontificaux, organisés en provinces dirigées par des recteurs. Ces États présentent des frontières mouvantes au cours du Moyen Âge. Pour maintenir son pouvoir, la papauté s'allie à la monarchie angevine qui règne à partir de 1266 au sud de l'Italie.

Innocent III centralise également la Chrétienté latine, dont Rome s'affirme la capitale au xiiie siècle. Des artistes prestigieux, Cimabue, Arnolfo di Cambio ou Giotto, viennent y travailler. La création du jubilé par Boniface VIII draine à Rome en 1300 près de 200 000 pèlerins, qui obtiennent rémission de leurs péchés. Les années saintes remportent un grand succès en 1350, 1390 ou 1400. Le rayonnement culturel de la ville se voit renforcé par la fondation en 1303 de l'université de Rome, une des premières d'Europe.

Le mouvement communal

L'affirmation du pouvoir pontifical se heurte régulièrement à Rome au mouvement communal. La révolte menée par Arnaud de Brescia conduit à la résurrection du Sénat en 1143. Un accord durable avec la papauté, signé en 1188, permet la reconnaissance du statut de la Commune et un partage des pouvoirs. Les quartiers (rioni) forment la circonscription territoriale à la base du système communal.

Le pouvoir sénatorial, tout d'abord contrôlé par les marchands et la noblesse citadine, est accaparé à partir de la moitié du xiiie siècle par la noblesse féodale des barons, qui détient le commandement militaire. La République de Rome dirigée par Cola di Rienzo en 1347 s'oppose au pouvoir des barons, et inaugure une troisième période communale dominée par une coalition entre noblesse citadine et bourgeoisie.

En 1398, Boniface IX, doté des pleins pouvoirs, met fin à l'autonomie politique de la Commune, désormais réduite à un rôle purement administratif, et signe le début d'une expérience absolutiste.

Rome et Avignon

L'instabilité politique italienne et le souci de la monarchie française de contrôler la papauté conduisent à la résidence avignonnaise du pape d'origine française Clément V (1305-1314). La papauté s'installe véritablement en Avignon sous l'égide de Jean XXII (1316-1334), ancien évêque de la ville.

Cette période marque le début d'une crise pour Rome, en proie à la lutte entre les gibelins dirigés par les Colonna et les guelfes conduits par les Orsini. Cette crise renforcée par la Peste noire de 1348 entraîne un repli sur les activités agricoles. En 1352, Innocent VI dépêche d'Avignon à Rome le cardinal guerrier Albornoz pour reconquérir les États pontificaux.

Le Grand Schisme (1378-1417), qui divise la Chrétienté latine entre papes et antipapes, accentue la concurrence entre Rome et Avignon jusqu'au concile de Constance qui dépose les papes rivaux en 1417. Avec Martin V Colonna, le pontificat se stabilise durablement à Rome. La fin de l'anarchie permet une nouvelle croissance urbaine.

L'organisation économique et urbaine de Rome au Moyen Âge

Des transformations urbaines interviennent à partir de l'an 1000. L'urbanisation repliée sur le champ de Mars se densifie. De nouveaux monastères et églises sont fondés. À l'emplacement du Forum se dresse le « Campo Vaccino » (le champ des vaches).

À la fin du Moyen Âge, l'espace urbain est structuré autour de trois pôles : le Latran et le Vatican, sièges du pouvoir religieux, et le Capitole, siège du pouvoir communal et centre marchand. Constantin a établi une résidence pontificale près de la cathédrale Saint-Jean de Latran, et a fait bâtir au Vatican la basilique Saint-Pierre autour du tombeau de l'apôtre. Léon III y fait construire une première résidence pour accueillir Charlemagne. Léon IV (847-855) fortifie le Borgo, ou cité léonine développée autour de Saint-Pierre. À partir de la moitié du xiie siècle, différents papes y construisent afin d'affirmer leur autonomie vis-à-vis de la Commune. Innocent IV (1243-1254) fait édifier le palais du Vatican, qui devient en 1377 la résidence principale des papes et, à partir de la moitié du xve siècle, leur résidence officielle.

Centre de production artisanale au haut Moyen Âge, Rome connaît une reprise économique et démographique qui porte la population à environ 40 000 habitants vers 1300. Une bourgeoisie urbaine se développe, de nombreuses associations professionnelles se créent et le port fluvial de Ripa prend de l'importance. Rome se distingue par la présence de communautés étrangères nombreuses, notamment florentine et allemande.

La Rome moderne : de la rénovation urbaine au déclin

Au retour d'Avignon, les papes trouvent Rome, devancée démographiquement par Florence, Milan, Naples ou Venise, dans un état de délabrement.

Rome foyer de la seconde Renaissance

À partir de Nicolas III, ils mènent une politique culturelle et urbanistique active. L'humanisme se développe sous l'égide du Pogge, de Léon Battista Alberti et de Flavio Biondo. Nicolas V fonde en 1450 la bibliothèque vaticane. Les vestiges de l'Antiquité font l'objet de premiers relevés scientifiques. La statue du Laocoon, découverte en 1506, entre dans les collections du Vatican. Le mécénat pontifical, cardinalice et espagnol dote la ville de nombreux palais, tel le palais Farnèse (1517-1589) dû à Sangallo et à Michel-Ange, et monuments, comme le Tempietto de Bramante (1502). La ville accueille Fra Angelico puis Raphaël et Michel-Ange, qui ornent respectivement au Vatican la chapelle niccoline (1447-1449), les appartements pontificaux (1509-1514) et la chapelle Sixtine (les fresques de la voûte sont achevées en 1512, le Jugement dernier en 1541).

Un programme de grands travaux est lancé dans la perspective du jubilé de 1475, date à laquelle Rome devient un vaste chantier, auquel Du Bellay rend hommage en 1558 dans ses Antiquités de Rome. Jules II (1503-1513) décide de détruire puis de reconstruire la basilique Saint-Pierre en faisant appel aux meilleurs architectes du temps. Les travaux commencés en 1506 ne s'achèvent qu'au cours du xviie siècle. Urbain VIII inaugure la nouvelle basilique en 1626. Les papes Médicis Léon X (1513-1521) et Clément VII (1523-1534) achèvent d'ériger Rome en second foyer de la Renaissance, née à Florence. À la demande de Paul III, Michel-Ange dessine les nouveaux plans de la place du Capitole en 1536.

Cependant, le sac de Rome (1527) mené par les troupes impériales sous le commandement du connétable Charles de Bourbon disperse les artistes et désacralise l'image urbaine. Cet épisode des guerres d'Italie (1494-1559) s'inscrit dans le cadre de l'affrontement entre la France et les Habsbourg pour l'hégémonie politique en Italie.

La capitale d'un État moderne

Rome s'affirme également comme capitale d'un État élargi aux dimensions de l'Italie centrale. Alexandre VI (1492-1503) et son fils César Borgia exproprient les fiefs de grandes familles baronales. À partir du pontificat de Jules II, en qui Machiavel voit le restaurateur de l'État pontifical, l'expansion s'effectue vers le nord, par réduction des enclaves autonomes et soumission des féodaux. Elle se poursuit en 1598 avec la dévolution de Ferrare et se stabilise après l'annexion des duchés d'Urbino et de Castro sous Urbain VIII. Six légats dirigent autant de légations : Bologne, la Marche d'Ancône, la Romagne, l'Ombrie, le Patrimoine de Saint-Pierre (noyau de l'État pontifical), la Campagna e Marittima (région au sud de Rome) et Avignon. Paul IV (1555-1559) crée pour le cardinal, qui est aussi son neveu, Carlo Carafa une fonction unificatrice : la surintendance des États de l'Église. Au xvie siècle, l'État pontifical fait figure, grâce à une bureaucratisation précoce, de prototype de l'État moderne européen.

Parallèlement, le gouvernement pontifical, longtemps fondé sur les consistoires, évolue. La réforme menée en 1588 par Sixte Quint (1585-1590) sanctionne le rôle dirigeant des congrégations permanentes.

Rome capitale de la Contre-Réforme

La fonction de capitale religieuse de Rome, ville cosmopolite qui atteint 100 000 habitants vers 1600, se transforme à la même époque. Face aux attaques envers le népotisme et la corruption de la cour pontificale (Luther visite Rome en 1510-1511), elle est érigée en capitale de la Contre-Réforme.

L' Inquisition romaine est rétablie en 1542. Rome déploie une politique d'attractivité renforcée. La Santa Trinità dei Pellegrini, fondée par Philippe Néri (1515-1595), joue un rôle crucial dans l'accueil des flux de pèlerins venus par centaines de milliers de l'Europe entière, notamment lors des jubilés de 1575 et de 1600. Grégoire XV crée en 1622 la Congrégation pour la propagation de la foi, qui centralise des missions se déployant dans le monde entier, de l'Amérique latine à l'Extrême-Orient.

Sixte Quint mène une véritable « croisade urbanistique » (M. Boiteux), à laquelle rendent hommage les plans gravés de Bordino en 1588 et de Tempesta en 1593. L'architecte Domenico Fontana (1543-1607) dirige l'urbanisation de la zone collinaire de Rome, alors à l'état d'abandon, et l'ouverture de percées (par exemple la via Sistina) qui convergent en étoile vers Sainte-Marie Majeure et relient les principales basiliques romaines. Rome s'étend au-delà du Tibre, si bien que le quartier du Borgo devient un quatorzième rione.

Au xviie siècle, Rome devient un modèle international de ville baroque. La surcharge théâtrale de l'église jésuite du Gesù (1568-1584) due à Vignole est imitée dans toute la catholicité. Les grands artistes rivaux Bernin et Borromini dotent Rome de nouveaux monuments tels que la colonnade de la place Saint-Pierre, la fontaine des Quatre Fleuves ou l'église Sant'Agnese in Agone, place Navone, qui donnent à voir l'art catholique.

Le lent déclin de Rome et des États pontificaux

La fin de l'époque moderne et le début de l'époque contemporaine voient Rome et ses États décliner. Après l'arrêt de l'exploitation de l'alun de Tolfa découvert en 1462 dans les monts au nord-ouest de Rome et exporté par Civitavecchia tout au long du xvie siècle, le rôle économique de la ville stagne. Les politiques de modernisation urbaine menées par le préfet de Tournon durant l'occupation française (1808-1814) puis par Mgr de Mérode, ministre des armées pontificales dont les opérations immobilières préfigurent sous Pie IX les travaux de la Rome italienne, restent isolées.

Cependant, les débuts de l'époque contemporaine consacrent l'importance patrimoniale de la Ville éternelle. Au xviiie siècle, Rome devient une étape incontournable du Grand Tour, voyage effectué par les jeunes aristocrates anglais pour parfaire leur éducation, aux origines de notre tourisme. La première fouille du Forum est menée en 1778.

La Rome contemporaine : Rome et l'Italie

L'histoire de la Rome contemporaine devient indissociable de l'histoire de la construction de l'État-nation italien.

Vers le statut de capitale de l'Italie

Le pouvoir temporel du pape est remis périodiquement en question à partir des conquêtes de Bonaparte. Pie VI est destitué par la République romaine (1798-1800), qui s'inspire de la Révolution française. De 1809 à 1814, Pie VII est retenu prisonnier par Napoléon. Annexée en 1809 à l'Empire napoléonien, Rome est administrée par un préfet et fait figure de seconde capitale après Paris.

Les révolutions de 1831 et de 1849 destituent momentanément le pouvoir temporel du pape, rétabli après la chute du premier Empire. En février 1849 est proclamée la République romaine. Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi et Carlo Armellini prennent la tête d'un triumvirat qui veut promouvoir la « Rome du peuple ». Les troupes françaises du général Oudinot rétablissent en juillet 1849 le pouvoir pontifical. La défense du Janicule par les forces de Garibaldi érige la ville en lieu de mémoire du Risorgimento démocratique. Bientôt, les garibaldiens combattent en faveur de l'unification italienne au cri de O Roma o morte (« Rome ou la mort »).

En 1861, aux lendemains de la proclamation du royaume d'Italie, le Parlement proclame Rome capitale à l'instigation de Cavour. Mais l'opposition de la papauté, dont le pouvoir temporel est défendu par la France de Napoléon III et par des volontaires internationaux catholiques, ne permet à la Ville éternelle de devenir effectivement la capitale de l'Italie qu'une décennie plus tard. Les tentatives militaires de conquête de Rome dirigées par Garibaldi se heurtent, le 29 août 1862 à Aspromonte, aux troupes gouvernementales italiennes, puis, le 3 novembre 1867, à Mentana, aux troupes françaises du général Failly. Turin de 1861 à 1865, puis Florence, dans le cadre de la Convention franco-italienne de septembre 1864, assument les fonctions de capitale. Il faut attendre la défaite française de Sedan face à la Prusse pour que les troupes italiennes franchissent les frontières du territoire pontifical, puis entrent le 20 septembre 1870 dans Rome, sous la direction du général Cadorna, par la brèche réalisée dans la porta Pia.

En 1870, la Ville éternelle fait figure de ville d'ancien régime à la faible centralité. Son poids démographique (213 000 habitants) en fait la cinquième ville du pays, loin derrière Naples, qui compte alors un demi-million d'habitants. Son tissu économique proto-industriel entre en crise sous le choc de l'unification. Son organisation sociale est dominée par le poids du clergé, et fait coexister une haute aristocratie, dont le pouvoir repose sur ses liens étroits avec la papauté, et une plèbe vouée à l'artisanat ou à la construction.

Les alentours de Rome sont très peu peuplés, malsains du fait d'une malaria endémique, et pauvres. Les latifundia voués à l'agriculture extensive ne peuvent servir de base au développement urbain. Rome ne possède aucun grand port, Ripetta et Ripa Grande ayant décliné au cours de l'époque moderne. Sa desserte, notamment ferroviaire, témoigne d'un retard significatif par rapport au nord de l'Italie.

Rome présente de nombreuses zones non construites à l'intérieur de ses murailles, et est dépourvue des quartiers neufs qui se développent en périphérie des grandes villes européennes de l'époque. Son retard intra-urbain se manifeste dans l'absence de distinction entre des quartiers bourgeois et des quartiers populaires.

Rome nouvelle capitale de l'Italie

À peine intégrée à l'Italie, Rome connaît en décembre 1870 une grave inondation, interprétée par la papauté comme une punition divine. À partir de 1875, l'endiguement du fleuve, la régularisation et le déblaiement du lit fluvial réalisés sous la direction de l'ingénieur des travaux publics Raffaelo Canevari lui permettent de franchir sans dommage la grande crue de 1900.

Le gouvernement provisoire de Rome est assumé par une lieutenance générale du roi confiée au général Cadorna, au général La Marmora puis à Giuseppe Gadda. Le 2 octobre 1870, un référendum confirme le rattachement des provinces romaines à l'Italie et sanctionne la fin de l'État pontifical, dont les légations et délégations sont remplacées par la province de Rome, divisée en cinq circondari. Le transfert de la capitale du royaume de Florence à Rome, voté le 3 février 1871, est officialisé le 30 juin. L'État italien propose, le 13 mai, la loi des Garanties au pape, qui la refuse et se considère prisonnier au Vatican.

L'expropriation des biens du clergé, décrétée en février 1871 puis généralisée par la loi du 19 juin 1873 supprimant les ordres religieux, permet l'installation des nouvelles administrations italiennes. Des programmes de construction sont lancés pour héberger les ministères (notamment le long de la via Nazionale) et pour loger les Buzzurri, ces fonctionnaires ou travailleurs qui affluent vers la nouvelle capitale. Les percées entraînent des destructions dans le tissu urbain patrimonial, tandis que de nouveaux quartiers, comme celui des Prati au nord du centre, en rive droite du Tibre, sont construits. L'explosion démographique crée un manque de logements durant les trente premières années de Rome capitale. La desserte de la ville est améliorée, et la gare de Termini inaugurée en 1875. Cette transformation s'inscrit dans un contexte européen de modernisation et d'haussmannisation.

La capitale italienne est soumise au droit commun communal, sous la monarchie comme sous la République. Le pouvoir appartient au maire, entouré de la Giunta dotée de pouvoirs exécutifs, et d'un Conseil. Cependant, les grands travaux et les graves problèmes financiers récurrents de la Commune nécessitent des interventions de l'État. La multiplication des lois spéciales pour la capitale (huit entre 1881 et 1911) se poursuit dans la seconde moitié du xxe siècle. Des scandales financiers ternissent l'image de la capitale dès les années 1890.

Parallèlement se développe une planification urbaine. Les plans de 1883, 1909 et 1931 cherchent, sans grands résultats, à contrôler la croissance urbaine.

Un demi-siècle après son intégration à l'Italie, Rome, devenue une ville bourgeoise, a vu sa superficie quadrupler. La morphologie compacte et fonctionnellement mixte disparaît au profit de l'étalement urbain, de la séparation des fonctions et de la ségrégation sociale.

Les structures économiques se transforment, même si l'industrialisation de la capitale reste limitée dans un souci d'ordre social. Le début du xxe siècle est marqué par la municipalisation des réseaux techniques, et la réalisation d'un plan régulateur, dû à Sanjust (1908-1909). L'assainissement de l'arrière-pays romain est réalisé entre 1907 et 1911, sous l'égide du maire radical Ernesto Nathan. Lors de l'Exposition universelle de 1911, qui célèbre les cinquante ans de l'unité, Rome s'érige en vitrine de la culture italienne. Le monument à Victor-Emmanuel II est inauguré sur le Capitole.

La Première Guerre mondiale marque un tournant pour la société romaine : le rôle public de l'aristocratie et du haut clergé est limité, l'industrialisation s'accélère tandis que se forme une classe ouvrière.

Rome vitrine du fascisme

L'affirmation de la primauté de Rome, qui devient au cours des années 1930 la commune la plus peuplée d'Italie, s'accélère sous le régime fasciste. La Marche sur Rome de 1922 débouche sur la prise de pouvoir de Mussolini, qui promeut la « Troisième Rome » comme décor de sa mythologie politique. Les références à l'Antiquité culminent en 1937, lors de la Mostra Augustea della romanità qui célèbre le bimillénaire de la naissance de l'empereur Auguste. Le Natale de Rome (anniversaire supposé de la naissance de la ville) est commémoré le 21 avril.

Les transformations politiques

Pour mieux contrôler la capitale, le pouvoir fasciste supprime son autonomie municipale en 1925. Le gouverneur, assisté de deux vice-gouverneurs, est nommé par décret royal sur proposition du ministère de l'Intérieur, qui contrôle directement l'administration. La Giunta est remplacée par dix recteurs, le Conseil par une Consulta de onze membres en charge pour quatre ans. La capitale reçoit des subsides conséquents de l'État.

Le régime fasciste trouve par ailleurs un règlement à la question romaine. Au terme d'une négociation avec Pie XI, les accords du Latran du 11 février 1929 créent l'État du Vatican. Un concordat est signé, dont l'article 1 reconnaît le « caractère sacré de la Ville éternelle », qui fait l'objet d'une administration religieuse spécifique, le vicariat de Rome. Ce traité est reconnu ultérieurement par l'article 7 de la Constitution républicaine de 1947. Le concordat ne sera modifié qu'en 1984 par le président du Conseil socialiste Bettino Craxi. Le fascisme symbolise l'accord trouvé avec la papauté en construisant la via della Conciliazione, percée dans le quartier médiéval du Borgo.

Le renforcement des fonctions directionnelles de Rome

Sous le Gouvernorat, Rome connaît un renforcement notable de ses fonctions directionnelles, tandis que la bonification des marais Pontins (1928-1932) valorise son arrière-pays. La politique culturelle fasciste se montre très favorable à Rome, qui accueille de nouvelles institutions (Académie d'Italie, Conseil national des recherches, Institut central de statistiques, Encyclopédie italienne). Cinecittà ouvre, sur le modèle d'Hollywood, en 1937.

Sur le plan industriel, Rome s'affirme au travers des restructurations du capitalisme après la grande crise. En 1933, l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I) représente la première administration directement économique d'importance à Rome. La réforme bancaire de 1936 fait de la ville le centre du crédit italien, la Banca d'Italia devenant une banque nationale. Les nécessités de guerre accélèrent ce processus. À partir de 1938, le repli de grandes industries du Nord à Rome, qui peut ainsi renforcer les secteurs technologiques de pointe (chimie, électromécanique, optique, télécommunications), s'inscrit dans le cadre de la politique d'armement et d'autarcie. La loi du 2 février 1941 jette les bases d'une intervention publique en faveur de l'industrialisation de la capitale.

Les transformations de la morphologie urbaine

En outre, le fascisme transforme brutalement la morphologie urbaine romaine. De nombreuses percées sont effectuées, au détriment du tissu médiéval de Rome. La via dell'Impero, inaugurée en 1932 sous le nom de via dei Monti et actuellement nommée via dei Fori Imperiali, coupe en deux le Forum romain. La promotion d'un projet impérial pour Rome conduit à sélectionner les formes urbaines en valorisant l'Antiquité. Les vestiges de la Rome antique, et notamment du secteur compris entre piazza Venezia et le Colisée, sont mobilisés comme décor grandiloquent des manifestations de masse. Des monuments néoclassiques sont érigés, par exemple au Foro Mussolini (actuel Foro Italico), inauguré lui aussi en 1932.

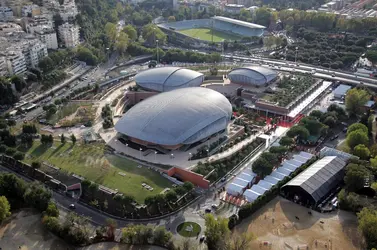

Un quartier entier est réalisé ex nihilo au sud de la ville, en direction de la mer, pour accueillir l'Exposition universelle de 1942, qui n'aura pas lieu à cause de la guerre.

Le pouvoir fasciste crée parallèlement une ville socialement duale, en expulsant les catégories populaires du centre, pour les loger dans de nouveaux quartiers de palazzine (immeubles de cinq ou six étages) ou dans des borgate (bourgades périphériques mal desservies et sous-équipées).

Bombardée pour la première fois en juillet 1943, Rome est bientôt déclarée ville ouverte par le maréchal Badoglio, nouveau chef du gouvernement. À partir de septembre 1943, les Allemands occupent Rome, où les exactions se multiplient (en particulier le massacre des fosses Ardéatines en mars 1944) et où la population juive est déportée. En janvier 1944, les Américains débarquent à Nettuno et à Anzio, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Rome, qu'ils libèrent au début du mois de juin. Rome devient en juin 1946 la capitale de la nouvelle République italienne. Le grand succès du jubilé de 1950 marque les débuts de la sortie de crise.

Rome dans la seconde moitié du xxe siècle

Une extension urbaine désordonnée

Aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 1970, Rome voit sa croissance s'accélérer du fait de l'afflux de migrants méridionaux et dans le contexte du « miracle économique » italien. Son extension s'effectue notamment en direction de la mer.

Malgré les plans régulateurs de 1959 et de 1962, la croissance s'effectue de façon désordonnée et les problèmes urbains s'aggravent. Ville longtemps sans banlieue, Rome est confrontée à la multiplication périphérique des borgate et des casette (maisonnettes) construites illégalement. La longue sous-industrialisation et les dysfonctionnements politico-administratifs déclenchent périodiquement des polémiques autour de la capitale.

L'industrialisation de Rome au contact du Mezzogiorno

L'industrialisation de l'agglomération romaine s'accélère à partir des années 1960 grâce à la politique d'aménagement menée en faveur de la moitié sud de l'Italie. La capitale reste toujours à l'extérieur de la zone d'intervention de la Caisse du Mezzogiorno créée en 1950, mais le nord de la province de Latina profite des aides industrielles étendues à partir de 1955 à certaines communes du sud du Latium.

La structure industrielle régionale, dominée dans les années 1950 par le primat des entreprises alimentaires et par la production de matériaux de construction, voit s'affirmer au cours de la décennie suivante la mécanique, la chimie et l'industrie du bois. I.B.M. fabrique des ordinateurs dans l'aire pontine à partir des années 1960. Dans les années 1980, qui voient la réduction des aides à la région romaine, le Latium est devenu la troisième région industrielle italienne après la Lombardie et le Piémont.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Géraldine DJAMENT : agrégée de géographie, ancienne élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, docteur en géographie, maître de conférences en géographie

- Sylvia PRESSOUYRE : conservateur des Musées nationaux, attachée de recherche au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

RESTRUCTURATION DE ROME

- Écrit par Gilles SAURON

- 259 mots

- 1 média

Auguste nous apprend dans ses Res gestae qu'il a reconstruit quatre-vingt-deux temples de Rome au cours de son sixième consulat (— 28). Ce n'était que le début d'une entreprise édilitaire de grande envergure. L'agglomération urbaine fut partagée en quatorze régions, les services urbains...

-

ACADÉMIE DE FRANCE À ROME

- Écrit par Robert FOHR

- 3 052 mots

- 2 médias

Suscitée par Colbert et par Charles Le Brun, « premier peintre » de Louis XIV, la fondation de l'Académie de France à Rome (1666) découlait d'idées simples et fortes mais qui n'ont plus cours aujourd'hui. Pour les hommes du xviie siècle, les vestiges de l'Antiquité,...

-

LATRAN ACCORDS DU (1929)

- Écrit par Vincent GOURDON

- 208 mots

- 1 média

-

ACHÈVEMENT DE L'UNITÉ ITALIENNE

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 161 mots

- 1 média

Paradoxalement, ce fut la chute du second Empire de Napoléon III, qui avait tant œuvré à l'unité italienne, qui autorisa l'achèvement de cette unité. Le rappel du corps expéditionnaire français (5 août 1870), qui protégeait le pouvoir temporel du pape Pie IX, permit en effet à l'armée italienne...

-

AFFRONTEMENTS ENTRE ROMAINS ET GAULOIS - (repères chronologiques)

- Écrit par Xavier LAPRAY

- 331 mots

vie-ve siècle avant notre ère Dernier Âge du fer celtique : la civilisation de La Tène supplante celle de Hallstatt.

ve-ive siècle avant notre ère Infiltrations gauloises (Insubres, Cénomans, Lingons, Boïens, Sénons) dans la plaine du Pô.

— 406-— 396 Dates traditionnelles...

- Afficher les 105 références

Voir aussi

- ITALIEN ART

- CARRACHE ANNIBAL (1560-1609)

- CHRÉTIENTÉ MÉDIÉVALE

- COMMUNAL MOUVEMENT

- ITALIE GUERRES D' (1494-1559)

- SAINT-PIERRE DE ROME

- PONTIFICAUX ÉTATS

- AMÉNAGEMENT FLUVIAL

- AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE URBAIN

- SÉNAT ROMAIN

- RÉFORME CATHOLIQUE CONTRE-RÉFORME ET

- GENTRIFICATION

- MÉDIÉVAL ART

- TIBRE

- ITALIE, géographie

- ITALIE, histoire, de 476 à 1494

- ITALIE, histoire, de 1494 à 1789

- ITALIE, histoire, de 1789 à 1870

- ITALIE, histoire, de 1870 à 1945

- ITALIE, histoire, de 1945 à nos jours

- ITALIENNE PEINTURE, XVIe s.

- ITALIENNE PEINTURE, XVIIe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVIe s.

- VILLE, urbanisme et architecture

- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815

- FRANCE, histoire, de 1815 à 1871

- SCULPTURE DU XVIIe SIÈCLE

- ÉGLISE HISTOIRE DE L', des origines au concile de Trente (1545)

- ARCHITECTURE DU XVIIe SIÈCLE

- ÉGLISE HISTOIRE DE L', du concile de Trente à nos jours

- ITALIENNE ARCHITECTURE

- MONUMENTS HISTORIQUES

- REMPLOI ou RÉEMPLOI, architecture

- ANTIQUITÉ TARDIVE & HAUT MOYEN ÂGE, architecture

- RENAISSANCE ARCHITECTURE DE LA

- BAROQUE ARCHITECTURE

- PÈLERINAGES CHRÉTIENS

- CLASSIQUE PEINTURE

- PATRIMOINE MONUMENTAL