ROYAUME-UNI Histoire

| Nom officiel | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |

| Chef de l'État | Le roi Charles III - depuis le 8 septembre 2022 |

| Chef du gouvernement | Keir Starmer - depuis le 5 juillet 2024 |

| Capitale | Londres |

| Langue officielle | Anglais (Le gaélique et le gallois sont reconnus comme langues officielles localement.) |

Article modifié le

L'ère des changements

L'État-providence

Entre 1945 et 1951, la première période de l'après-guerre coïncide avec une expérience socialiste. Portés au pouvoir, à leur grande surprise et à celle de presque tous les experts, par les élections de juillet, les travaillistes ont bénéficié, pour la première fois, de majorités absolues au Parlement et ont pu tenter d'appliquer un réel programme de gauche. Le même Premier ministre, Clement Attlee, a gouverné pendant toutes ces années, se comportant volontiers en chef d'une équipe dont les principaux membres se sont appelés Ernest Bevin (aux Affaires étrangères jusqu'en 1950), Aneurin Bevan (au Logement et à la Santé dans les premières années décisives), Hugh Dalton et Stafford Cripps (successivement aux Finances), Herbert Morrison, Hugh Gaitskell, étoile montante et dernier chancelier de l'Échiquier. Ils ont eu à définir la place du pays dans le système international, à affronter la première décolonisation, à prendre la mesure de la guerre froide à partir de 1947-1948, tout en s'efforçant de relever les ruines, de relancer l'économie et de réaliser des réformes économiques et sociales fondamentales. Tâches gigantesques qu'il n'a pas toujours été facile de concilier. Tâches menées dans le strict respect des institutions : les seules réformes dans ce domaine ont concerné les modalités électorales en 1948, au prix d'un accord entre les partis, et, en 1949, une nouvelle réduction du droit de veto des lords (désormais fixé à un an pour les lois non financières).

La nationalisation d'une partie de l'appareil économique s'est imposée sans pourtant mettre en question l'appropriation privée des neuf dixièmes de l'appareil de production et d'échanges : la Banque d'Angleterre, et elle seule parmi les institutions bancaires, l'énergie (charbon-gaz-électricité), les transports ferroviaires, aériens et le réseau routier, les canaux sont passés sous contrôle de l'État après fixation de généreuses indemnités aux anciens propriétaires ou actionnaires, et pour des raisons économiques souvent évidentes ; seule la dernière nationalisation, celle de la sidérurgie en 1950, a paru « idéologique », compte tenu de la modernisation déjà accomplie dans ce secteur. Le dirigisme a, d'autre part, été imposé, des règlements et directives nombreux fixant des normes de production, de répartition des matières premières ou des quantités réservées à l'exportation notamment ; dans l'agriculture, des aides fort considérables du Trésor public ont garanti la prospérité des « fermiers » ; dans le cas du logement et de l'urbanisme, on a privilégié le rôle des autorités locales et, les entraves bureaucratiques aidant, on n'a guère pu achever plus de 200 000 logements par an vers 1950-1951. Les gains de productivité ont permis, la forte demande aidant, de ne pas souffrir de la dilution extrême des tâches dans certaines entreprises, source d'un suremploi, mais aussi condition du plein-emploi : le chômage a été réduit à des taux incompressibles de l'ordre de 1 à 1,5 %. Des grands pas en avant ont été accomplis dans la réalisation d'un certain nombre de réformes sociales majeures : service national de santé, voté en 1946, appliqué en juillet 1948, et qui, outre la rationalisation du réseau d'hôpitaux, entraîne la disparition de 95 % de la médecine libérale, mais aussi, pour le patient, la gratuité des soins, des médicaments, des prothèses et de tous les types d'appareillage ; assurances nationales (1946) qui couvrent tous les accidents de la vie, « du berceau à la tombe ». L'originalité de toutes les institutions nouvelles est qu'elles ne sont pas sélectives et que toutes les classes de la société en bénéficient également. Par ailleurs, la démocratisation de l' enseignement, autorisée par la loi Butler de 1944 et par l'ouverture de diverses filières secondaires au grand nombre, répond au souci de l'égalité des chances et au rêve d'une « méritocratie »... alors que, paradoxalement, on se garde de toucher aux grandes écoles privées, les public schools. Tous ces efforts coûtent cher et le temps du travaillisme est celui d'une énorme pression fiscale, qui paraît d'ailleurs l'instrument d'une « révolution silencieuse » et d'un nivellement de la société : illusion que toutes les recherches ultérieures ont dénoncée. La livre sterling a dû être dévaluée de 30 % en 1949. Les classes moyennes, découragées, et où le parti avait trouvé d'indispensables soutiens électoraux, se détachent du coup du pouvoir, pour qui les élections de 1950 sont un sévère avertissement, suivi d'une défaite en octobre 1951 lorsque Attlee veut forcer la chance et tenter d'arrondir sa majorité en organisant une nouvelle consultation. La conciliation de la réforme sociale avec le poids du réarmement, en effet, est devenue incertaine, on a commencé en 1951 à réduire certaines prestations de santé et la gauche s'est divisée, l'aile la plus « rouge », avec Bevan et Harold Wilson, abandonnant le gouvernement pour mieux le critiquer et créant ainsi le trouble dans les esprits. Rien n'aurait été aussi facile, relativement, sans une assistance américaine, d'abord bilatérale (mission Keynes à la fin de 1946 et octroi en 1947 d'un énorme prêt de Washington), puis par l'intermédiaire du plan Marshall. Ce dernier, en accélérant la division de l'Europe entre Ouest et Est, est en partie responsable de la guerre froide, des tensions qui mènent au réarmement, et, fait révolutionnaire, de la recherche par les Britanniques d'engagements militaires en temps de paix : après l'alliance de Dunkerque avec la France en 1947, ils adhèrent à une Europe occidentale à cinq en 1948 (pacte de Bruxelles) avant de s'intégrer à l' OTAN en 1949. C'était reconnaître la nécessité de l'aide américaine, et, bon gré mal gré, souscrire à un évident déclassement de puissance, déjà manifesté en avril 1947 par la « cession » aux États-Unis de la charge d'aider la Grèce et la Turquie contre l'URSS.

L'empire vacille aussi quelque peu. L'Inde doit être divisée avant de recevoir son indépendance de 1947 (Inde et Pakistan), Ceylan suit, précédant la Birmanie. Au Moyen-Orient, le mandat palestinien doit être abandonné. L'Égypte obtient enfin une indépendance réelle. En 1949, la substitution d'un Commonwealth des nations au Commonwealth « britannique » crée un ensemble multiethnique et linguistique qui ménage à tout le moins les chances de préserver une structure de cohabitation amicale entre des parties de l'ex-empire, dont on admet qu'elles puissent être en même temps des républiques (du coup, le souverain anglais n'est plus que le « chef » de l'ensemble).

Malgré ces difficultés, la résolution anglaise de demeurer « un grand » est entière. Elle s'affirme parfois à l'occasion de gestes comme la reconnaissance, dès 1950, de la Chine populaire. Elle se traduit en tout cas par le refus de faire quoi que ce soit pour prendre la tête de l'unification européenne ou, à partir de 1950, pour s'intégrer aux communautés dont l'idée est lancée par la France (CECA, CED). Tout au plus admet-on la coopération économique (OECE en 1948) et la consultation sans danger (Conseil de l'Europe, 1949). Malgré l'ardeur européenne de Churchill, président du mouvement européen, rien ne laisse prévoir un changement de cap, que les conservateurs, revenus au pouvoir en octobre 1951, se garderont bien de tenter. Les Britanniques, privés en 1946 du libre accès aux recherches atomiques américaines, ont décidé de se doter d'une bombe nationale (et y parviendront dès 1952, trois ans après l'URSS).

Laboratoire du socialisme démocratique, terre d'élection d'un puissant syndicalisme, pays des libertés tranquillement assumées, la Grande-Bretagne, qui n'a pas découragé la proclamation de la république en Irlande du Sud en 1949, tout en faisant face à des actions violentes de l'IRA dans le Nord, représente encore, aux yeux des Européens du continent, un havre respecté et envié.

Vers la société d'abondance

Entre 1951 et 1961, les nuages s'accumulent pendant que se construit pourtant une société de consommation promise à un bonheur que bien des auteurs dénoncent comme illusoire. La Grande-Bretagne est revenue sous la houlette des conservateurs. Trois Premiers ministres se succèdent : Winston Churchill jusqu'en 1955, où il cède la place à Anthony Eden qui, victime de l'échec de Suez et malade, doit démissionner et trouve en Harold Macmillan, en janvier 1957, le maître d'œuvre d'un nouveau départ. Le parti au pouvoir tire le plus grand profit de sa sagesse : il sait adopter les grands principes de l'État-providence et continuer l'œuvre travailliste, il modère les privatisations en les limitant aux seules entreprises de camionnage et à la sidérurgie ; les tories bénéficient aussi du sentiment croissant de retour à la prospérité : la reconstruction est considérée comme achevée en 1951 ; Macmillan sait tirer l'industrie du logement de son relatif marasme par un retour à l'initiative privée et, à partir de 1957, par une politique de libération des loyers ; le rationnement achève de mourir en 1954 et, avec lui, bien des contrôles administratifs ; la croissance demeure forte malgré les à-coups infligés par une surveillance attentive de la monnaie et une progression en dents de scie que déterminent des phases de hausse et de baisse des taux d'intérêt (stop and go). La consommation intérieure peut se diversifier ; on entre dans l'âge de la diffusion de masse de l'automobile, des équipements ménagers, de la télévision et, en 1959, le slogan électoral du parti tory est « vous n'avez jamais été aussi bien ! ». L'euphorie créée est souvent factice, les espoirs sont immenses et l'optimisme certain. Les dividendes de la bonne situation socio-économique sont tirés d'autant plus aisément que les travaillistes, éloignés du pouvoir, connaissent de graves divisions internes : sur le réarmement et les priorités, on connaît la dynamique campagne de Bevan et des bévanistes contre la direction du parti ; sur l'arme atomique et le principe d'un éventuel désarmement nucléaire unilatéral, la gauche du mouvement se divise elle-même – Bevan est très réticent, et les oppositions sont considérables entre 1957 et 1967 ; la succession de Clement Attlee à la tête du parti s'est faite en 1955 au bénéfice de Hugh Gaitskell, un temps contesté par les bévanistes avant la réconciliation plus ou moins sincère des deux leaders en 1958. À l'extérieur, la position mondiale du pays continue à reculer, alors même que le point de vue des dirigeants sur la place de la Grande-Bretagne n'est pas modifié. L'Afrique peut encore être tenue, au prix de sanglants événements au Kenya (1952-1955, guerre des Mau-Mau) et de concessions immédiates au Ghana et au Nigeria à partir de 1957. Le Moyen-Orient est le lieu le plus trouble : devant l'érosion de leurs positions, les Britanniques évacuent dès 1956 les bases de la zone de Suez (accord de 1954) et mènent une sévère guerre économique contre l'Iran entre 1951 et 1954 pour aboutir à des concessions majeures au nationalisme pétrolier et au partage de leur position autrefois dominante ; le pacte de Bagdad dont ils essayent de faire l'équivalent, sous leur égide, d'une OTAN de la région unit un temps Iran, Irak, Turquie, mais s'écroule en 1958 avec la révolution irakienne ; surtout, l'expédition militaire de Suez, déclenchée en novembre 1956 pour répondre, en coordination avec la France et Israël, à la nationalisation du canal par Nasser en juillet, tourne rapidement au désastre sous la pression des menaces soviétiques et d'une spéculation américaine sur la livre sterling. À cette occasion, le Royaume-Uni s'est aperçu qu'il n'était plus un « géant » du monde. Il est de toute manière ravalé à un rang second en Asie, ignoré quand les États-Unis concluent une alliance avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande (Anzus), leurs dominions, en 1952, intégré par une Alliance du Sud-Est asiatique (1955) sans réelle consistance. Quelques réussites internationales font illusion : la participation à la guerre de Corée, le maintien d'une politique active à l'Est, où l'Union soviétique tarde à prendre la mesure de la faiblesse diplomatique britannique, une brillante contribution à la conférence de Genève de 1954 qui règle le sort de l'Indochine française, la solution du réarmement allemand, après l'échec de la CED, par l'intégration de l'Allemagne à l'UEO et des engagements précis de maintien de la puissance anglaise sur le sol allemand ; peut-être aussi la signature, à la fin de 1959, de la convention de Stockholm qui crée l'Association européenne de libre-échange en groupant Grande-Bretagne, Suède, Norvège, Danemark, Suisse, Autriche et Portugal.

En fait, au cours de la décennie, la Grande-Bretagne s'entête à ne pas revenir sur ses refus européens fondamentaux : quittant la conférence de Messine (1955), tentant d'empêcher la signature, puis la ratification du traité de Rome (1957), qui crée la CEE et Euratom, les Britanniques continuent de croire à la totale souveraineté de leur pays et à un destin plus atlantique que continental. Les nuages s'accumulent en fin de période. Ils sont en partie faits du constat amer, à partir de 1959, que l'État-providence a été loin de faire disparaître l'indigence, que l'éducation pour tous n'a pas réellement créé l'égalité des chances, que le Commonwealth, déchiré par des querelles internes, n'est pas solidaire en cas de crise (ainsi à l'occasion de Suez) et que les relations préférentielles avec l'empire sont en constante régression, que le continent avance à un rythme bien plus rapide que l'Angleterre.

Le règne d' Élisabeth II, inauguré en 1952 et achevé en 2022, ne réussit pas à évoquer les envolées de la dernière souveraine Tudor. Ce qui n'incite d'ailleurs pas à un changement de régime : la seule réforme constitutionnelle importante, en 1959, est la création de « pairs à vie » qui ne donneront pas naissance à de nouvelles dynasties de lords. Concession faite au respect pour les capacités et grâce à laquelle une élite en place, à laquelle on confère décisivement vers 1955-1959 l'appellation d' Establishment, espère se perpétuer. Pourtant, cette élite déplore de trouver parmi les siens des traîtres à la patrie : de grandes affaires d' espionnage, dont en 1952 l'affaire Burgess-MacLean, en annoncent d'autres, car on n'a pas encore déterré la « taupe » principale, Philby, et des complices cachés comme l'historien d'art Anthony Blunt. Sans qu'il y ait de chasse aux sorcières, l'ère de la suspicion existe. Cette suspicion pénètre toutes les couches de la société. Même le mouvement syndical, fort de plus de 12 millions d'adhérents, n'y échappe pas. La peur du rouge sévit alors que le Parti communiste britannique ne cesse de décliner et connaît, après l'affaire hongroise de 1956, des désertions massives, en particulier d'intellectuels, comme la romancière Doris Lessing. Une jeune génération se reconnaît mal dans les satisfactions matérielles de l'époque. Les « jeunes hommes en colère » trouvent en John Osborne, auteur en 1956 d'une pièce à succès Look Back in Anger, l'adversaire inspiré de l'esprit bourgeois.

L'âge des désillusions

Les années 1960 ont été celles de bien des déceptions, mais aussi de retournements significatifs et des progrès d'une conception humaine des relations sociales. En annonçant, au Cap, en 1961, qu'« un vent du changement » s'était levé sur l'Afrique, Harold Macmillan entendait mettre ses auditeurs devant l'alternative de l'abandon de l' apartheid ou du départ d'un Commonwealth dont l'élargissement était conditionné par le respect de la liberté et des droits de l'homme. La neuve « République » sud-africaine est issue de la réponse de la minorité raciale blanche. Mais l'expression « vent du changement » fait bientôt fortune et s'applique à d'autres aspects de la politique britannique.

En août 1961, le cabinet Macmillan décide de solliciter des Six du Marché commun l'ouverture de négociations en vue d'une éventuelle candidature de la Grande-Bretagne à la Communauté. Il s'agit en fait, aux dires mêmes d' Edward Heath, chargé de mener les négociations à Bruxelles, d'une première candidature et, si l'on en croit son discours de présentation en novembre, du choix déterminé d'un destin européen. Seize mois d'efforts butent en fait sur le veto français (conférence de presse du général de Gaulle, le 14 janvier 1963, et suspension effective sine die des négociations peu après) : l'Angleterre n'a pas su choisir de sacrifier ses liens spéciaux avec les États-Unis et a signé, en décembre 1962, les accords de Nassau, qui la placent sous la dépendance des fournitures de fusées Polaris pour l'équipement de ses sous-marins atomiques. Le pays avait cependant adopté la voie nouvelle : le Parti conservateur avait soutenu le cabinet, les libéraux s'affirmaient les champions de l'Europe unie, les travaillistes, plus réticents, se laissant convaincre surtout après leur retour au pouvoir de 1964-1966. Le Commonwealth, consulté, avait autorisé les négociations en 1962. La Grande-Bretagne avait perçu d'ailleurs la diminution considérable des échanges avec son ex-empire (30 % seulement de ses exportations en 1966), elle avait pris conscience de la lenteur de sa croissance en comparaison des Six, de son déclin relatif, de la nécessité d'un vaste marché continental pour rentabiliser ses innovations techniques, du besoin de l'aiguillon de la concurrence pour stimuler la modernisation indispensable de ses entreprises. Toujours éprise d'indépendance, elle pouvait prendre acte de la disparition progressive du fédéralisme militant dans les sphères du pouvoir, en particulier en France, et escompter une Europe respectueuse des indépendances nationales. L'AELE était loin d'apporter l'équivalent de la CEE. La crise chronique de la livre sterling, que découvre brutalement la dévaluation de 1967, exigeait le resserrement des solidarités et permettait d'envisager un nouveau système monétaire éventuel. De puissantes raisons en faveur de la candidature expliquent le renouvellement de la tentative par Harold Wilson en 1967 : le refus français de même entamer les négociations fait tout échouer jusqu'en 1970.

La conversion à l'Europe est aussi l'aveu de l'affaiblissement mondial. Les deux géants ne s'embarrassent plus de trouver un intermédiaire, et les États-Unis, de toute façon, sont davantage préoccupés par l'Asie (guerre de Vietnam, Chine) que par le monde atlantique en ces temps de coexistence pacifique. En 1967, le gouvernement Wilson doit prendre la décision de retirer, au cours des années suivantes, les forces britanniques à l'est de Suez : un effort militaire considérable, malgré la fin du service obligatoire en 1960, ne suffit plus à assumer un rôle déterminant sur toutes les mers du globe !

Nées dans la satisfaction du développement de la société de consommation, les années 1960 ne démentent pas l'attente d'une « abondance » sans cesse plus réelle. Mais les laissés-pour-compte sont de plus en plus nombreux, quand l'économie ne progresse plus qu'au rythme de 2 % par an en moyenne ; la modernisation inévitable rend illusoire le maintien du plein-emploi, qui cesse d'être la doctrine du gouvernement Wilson même si est affirmée la conviction d'y revenir ; la concurrence sur le marché de la main-d'œuvre pose la question de l'immigration, recherchée dans les années 1950, ressentie désormais comme intolérable dans les milieux les plus divers : en 1962, la première loi sur la limitation de l'entrée des immigrants en provenance du « nouveau Commonwealth » est adoptée, elle s'exerce contre les immigrants dits « de couleur », des Noirs des Antilles aux Pakistanais, Indiens ou Asiatiques, tout comme à l'encontre de groupes ethniques opprimés dans les nouveaux États indépendants d'Afrique noire anglophone. L'indigence reconnue dément l'optimisme antérieur et frappe 7 % de la population. L' enseignement paraît inadapté, on se hâte de prévoir l'augmentation (modeste) du nombre des universités et des étudiants, de construire des écoles techniques supérieures, on en vient, à partir de 1965, à la conception de collège secondaire unique pour garantir le même enseignement à tous. Les résultats sont médiocres. Pendant que, dès 1968, le « powellisme » (du nom de l'ancien ministre conservateur Enoch Powell) fustige les risques de l'immigration de couleur et alimente en arguments un néofascisme renaissant avec lequel il se refuse pourtant à se confondre, le ressentiment gagne les régions les plus déshéritées. Le nationalisme écossais, le gallois en retirent de premiers bénéfices politiques, surtout lors d'élections partielles. Gênés dans leur œuvre de modernisation par les rigidités de l'appareil industriel, les gouvernants dénoncent les excès de la mainmise syndicale : Harold Wilson, bien que travailliste, tente en vain d'élaborer un projet de loi antisyndicale. Pourtant, les lumières ne sont pas absentes. L'État-providence reste vigoureux, même si, à la fin de la période, rompant le pacte non écrit du consensus, le Parti conservateur, guidé par Edward Heath qui en a pris la tête en 1965, brode sur les thèmes de la nécessaire sélectivité des assistances publiques. Le cabinet Wilson, pour sa part, a fait voter des dispositions nouvelles, en particulier des allocations complémentaires qui devaient permettre aux plus pauvres d'arriver à un minimum vital. L'humanisation de la société est à l'ordre du jour : en 1968, une loi contre la discrimination raciale apporte de premières garanties aux immigrés traumatisés par la campagne qui se développe contre eux ; la répression fait place à la rééducation et à la réinsertion dans le système pénal, et la peine de mort, après une première période d'observation, est définitivement abolie en 1969 ; la même année, dans le domaine civil, une loi sur le divorce vient humaniser la vie de familles séparées en instaurant la pratique du divorce par consentement mutuel ; deux ans plus tôt, on a légalisé l'avortement et mis fin à la pénalisation des actes homosexuels entre adultes consentants. Certains dénoncent la « société permissive », quand d'autres exaltent la « société civilisée ». La société britannique, dans un nivellement tout relatif, qu'a renforcé en 1963 la loi sur la pairie autorisant des héritiers de titres à les abandonner et à ne pas siéger à la Chambre des lords, connaît un élan vers le bonheur que dénoncent les censeurs de la « médiocrité ».

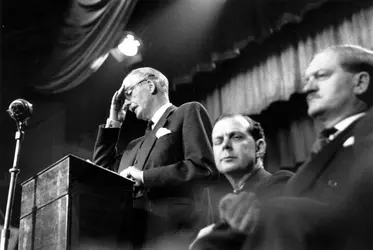

Le désenchantement est naturellement visible dans le champ de la politique. Les conservateurs ont mal terminé leur « règne » de treize ans : Harold Macmillan, malade, mais victime indirecte du scandale Profumo (relations entre son ministre de la Guerre et la maîtresse d'un diplomate soviétique), a dû céder la place en 1963 à lord Home, qui devient « sir Alec Douglas Home » en utilisant la loi sur la pairie. Celui-ci, malgré ses mérites, subit une défaite en 1964. Revenus au pouvoir avec Harold Wilson, les travaillistes sont, aux yeux de leurs adversaires, des gestionnaires sans idéal : ils s'en défendent en invoquant les thèmes de la modernité et de la rénovation technique, ainsi que leur souci réel de justice sociale. Les libéraux tentent de se refaire un visage attrayant, en particulier en brandissant la bannière européenne. Pendant que la crise tchécoslovaque accentue le déclin rapide du Parti communiste en 1968, la désaffection à l'égard de la démocratie progresse, l'indifférence ou la révolte frappent les jeunes. Le système n'est pas menacé, un nouvel élan s'impose manifestement.

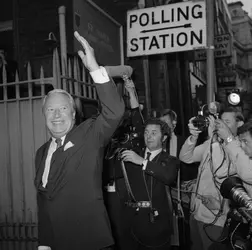

De 1970 à 1979, on note un ébranlement considérable des certitudes et des espoirs. L'Europe devient une réalité britannique. En 1970, parvenu au pouvoir, le conservateur Edward Heath sait profiter des bonnes dispositions des Six et de l'esprit d'ouverture du président Pompidou. Une négociation relativement rapide aboutit en 1971 aux accords de Luxembourg et, en janvier 1972, après ratification de la démarche par le Parlement de Westminster, à la signature du traité d'accession à la Communauté : son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier suivant. Edward Heath a persuadé le Danemark, l'Irlande et (pour peu de temps) la Norvège de l'accompagner dans son adhésion ; il a obtenu des garanties pour certains membres du Commonwealth, une période de cinq ans pour l'intégration effective, il s'est contenté de faire des promesses quant au sort de la livre. Son œuvre est dénoncée par les travaillistes : ceux-ci se font l'écho des consommateurs qui craignent une hausse des prix alimentaires, des syndicats qui redoutent l'accroissement du chômage et la concurrence de la main-d'œuvre étrangère, des partisans de la souveraineté entière du Parlement, des nostalgiques de la grandeur. Revenus aux affaires à la suite des deux élections de février et d'octobre 1974, ils renégocient effectivement les termes du traité, se contentent cependant de faibles aménagements et, en juin 1975, organisent le premier référendum de l'histoire britannique, après l'avoir proclamé « contraignant » dans ses résultats ; ils obtiennent que les deux tiers des votants se prononcent en faveur du maintien dans la Communauté. Ensuite, ils paralysent quelque temps la définition de l'élection directe du Parlement de la CEE, mais, au prix du choix pour le seul Royaume-Uni d'un mode de scrutin uninominal à un tour, acceptent d'organiser en 1979 la première élection de députés européens. L'Europe entre ainsi dans les faits, sans rallier une majorité de l'opinion publique.

La crise économique explique bien des préventions. Elle est antérieure à la crise mondiale qui se développe à partir de 1973 et qui frappe le pays, alors que sa monnaie est à la dérive (la livre est devenue flottante en 1972), qu'une forte inflation est précipitée par une politique de relance de la consommation, qu'une maladie chronique affecte de nombreuses entreprises obsolètes. Le Marché commun n'est pas une panacée. Le mécontentement social est à l'origine d'une grave tension entre le gouvernement Heath et les syndicats à l'occasion de la grève des mineurs de la fin de 1973, d'où les élections anticipées de 1974. La gauche au pouvoir tente de gérer la situation en attendant en particulier la manne du pétrole de la mer du Nord, aux perspectives justement prometteuses, mais qui, en réalité, aidera surtout le gouvernement Thatcher dans la période suivante. Un « contrat social », négocié avec les syndicats par le cabinet Callaghan, successeur du cabinet Wilson, aide à juguler l'inflation. Mais le chômage progresse de 3,5 % de la population vers 1973 jusqu’à 6 ou 7 % en 1978.

Les difficultés régionales ne peuvent que croître. En Écosse, les nationalistes ont remporté, avec le tiers des voix, onze sièges en octobre 1974 ; au pays de Galles, le Plaid Cymru a eu trois élus. On essaye de composer avec eux, le gouvernement Callaghan propose la « dévolution » de certains pouvoirs à des parlements locaux, mais les référendums de 1979, dans l'une et l'autre région, échouent devant la coalition des « loyalistes » et des extrémistes du nationalisme. Le gouvernement, qui devait son maintien au soutien parlementaire des députés des mouvements nationalistes, doit revenir aux urnes à la fin de mars 1979. Au cours des années 1970, les troubles ne cessent de s'aggraver en Irlande du Nord. L'État « protestant » d' Ulster avait semblé évoluer vers une plus grande fraternité des communautés catholique et protestante, mais le mouvement catholique des droits civiques s'est heurté en 1968 à une répression violente. Des incidents sanglants ont suscité l'arbitrage de la Grande-Bretagne et l'envoi de troupes anglaises dans l'île dès 1969. En 1972, le statut d'autonomie interne ne peut plus être maintenu et une administration directe de Londres tente de trouver un compromis difficile entre des revendications soutenues à présent avec violence par l' IRA et les refus farouches de nombreux dirigeants protestants. D'échec en échec (dont celui de 1974 de constitution d'un gouvernement biconfessionnel avec la bénédiction de l'Eire), l'Irlande du Nord s'enfonce dans le terrorisme aveugle et la répression la plus déterminée. L'impasse crée des impatiences inutiles, la crise économique rend pénible le poids financier du maintien de l'ordre et évidente la nécessité de développer l'économie locale pour garantir plus de bien-être aux classes défavorisées, qui ne sont pas toutes catholiques.

Les Britanniques ont le sentiment que leur destin devient très flou. Les partis politiques traditionnels en pâtissent en ralliant, lors des élections générales, une proportion étonnamment réduite des électeurs (bien qu'encore supérieure aux trois quarts). On se plaint d'une administration d'« amateurs distingués », sans craindre le paradoxe de s'en prendre aux « technocrates » que tous les gouvernements s'efforcent d'introduire aux commandes des entreprises publiques et aux postes de commande de l'État. Le désarroi est le sentiment dominant, il aboutit à des réactions xénophobes, à la dénonciation de la montée de la criminalité, à la diminution de la natalité (tombée à moins de 13 p. 1 000 en 1975), au souhait d'un « ordre » qu'exploite le Front national néofasciste.

Du thatchérisme au « majorisme »

En 1979, le Parti conservateur revient au pouvoir, sous la houlette d'un nouveau leader : élue en 1975 contre l'ancien Premier ministre Edward Heath, Margaret Thatcher est vite surnommée, avant même son arrivée au 10 Downing Street, la Dame de fer. Elle n'a connu qu'une expérience limitée aux sommets de l'exécutif (dans le cabinet Heath de 1970-1974, elle fut ministre de l'Éducation et de la Science). Mais c'est une femme de caractère, et qui propose à son parti et au pays une nouvelle approche des problèmes. Initiée par ses plus proches conseillers, sir Keith Joseph et Geoffrey Howe, aux principes de l'école de Chicago, disciple de l'économiste Friedrich von Hayek, elle entend réagir contre les « excès » de l'État-providence, renoncer aux coûteux soutiens budgétaires accordés à des « canards boiteux » de l'industrie, accepter que le « dégraissage » de l'appareil de production entraîne une croissance provisoire du chômage, limiter au maximum les aides sociales, lutter contre l'emprise du pouvoir syndical. Elle dénonce le « trop d'État », et veut restaurer le goût de l'initiative et de la responsabilité individuelles en revenant aux notions de profit et de self-help (« aide-toi toi-même »), et en diminuant les charges fiscales sur les hauts revenus. Convaincue de la nécessité d'une monnaie forte, elle compte imposer une stricte discipline budgétaire, réduire la masse monétaire, couper court rapidement à l'inflation. Animée d'un vif sentiment de la grandeur nationale, elle ne renie pas les engagements européens, mais flatte l'opinion en proclamant sa volonté d'obtenir « justice » sur la question de la contribution britannique au budget communautaire et en obtenant d'ailleurs de très importantes ristournes avant la mise sur pied d'un système pleinement satisfaisant à partir de 1984. Elle sait aussi tirer le maximum de profit, sur le plan politique, de la guerre des Malouines (mars-juin 1982); celle-ci a opposé les Anglais aux Argentins débarqués sur l'archipel, qu'ils considéraient comme une fraction de leur territoire national. Son influence sur l'homme du commun lui inspire un populisme qui marie des principes réactionnaires à quelques autres d'apparence plus ouverte : elle entend transformer les Britanniques en une nation de « propriétaires » en favorisant l'acquisition, par leurs occupants, des logements sociaux et en prônant un capitalisme populaire à l'occasion de la privatisation de grandes sociétés dont les actions sont vendues en Bourse ; elle se déclare attachée aux valeurs religieuses et morales, alors qu'elle s'attire les foudres de plusieurs Églises, dont l'Église anglicane, par son indifférence aux questions brûlantes des quartiers défavorisés des grandes villes et de la pauvreté grandissante de millions de ses concitoyens ; elle affirme être favorable « à la loi et à l'ordre » (sans aller jusqu'à soutenir ouvertement le rétablissement de la peine capitale). Elle allie ainsi le très moderne esprit de libre entreprise et de respect de la loi des marchés à une mentalité qui rappelle étrangement la haute époque victorienne.

La Première ministre a été longtemps servi par la chance. Elle bénéficie pleinement jusqu'en 1986 de la rente pétrolière, qui s'accroît avec l'exploitation de plus en plus poussée des gisements de la mer du Nord, et ne diminue ensuite que par le fait de la baisse mondiale des cours de l'or noir. Les privatisations de grandes entreprises deviennent de plus en plus nombreuses : des aciéries aux télécommunications, du gaz à l'aérospatiale, des compagnies aériennes à celles des eaux, des pétroles à l'automobile ; cela vaut au Trésor des rentrées « miraculeuses » (41 milliards de livres de 1979 au printemps 1992, dont il faut défalquer le règlement des dettes), et permet d'opérer sans crainte une progressive réforme de la fiscalité : à partir de 1988, il n'y aura que deux tranches pour l'imposition des revenus, 25 % et 40 %. Même si on liquide ainsi l'« argenterie de la famille » (Harold Macmillan), on fait de l'investissement dans le Royaume-Uni une possibilité et un attrait : d'où l'afflux de capitaux étrangers, en particulier arabes et japonais, qui, de même, contribuent à l'équilibre des balances extérieures. L'ouverture des frontières, du côté de l'Europe, mais aussi d'autres pays du monde, comporte l'inconvénient de peser sur la balance commerciale, mais l'avantage de favoriser la baisse des prix et de pouvoir mieux lutter contre l'inflation. La Cité, euphorique, vend toujours mieux ses services bancaires et financiers, et se modernise en opérant, avec la télématique, une révolution de ses méthodes de gestion à partir du « big bang » du 27 octobre 1986. Même certains aspects négatifs ont eu leur utilité : le chômage, qui culmine à 14 % en 1982, avant de baisser notablement ensuite, jusqu'à moins de 7 % en 1989, entraîne une diminution des effectifs syndicaux, place les trade-unions en position défensive, permet de faire accepter plus facilement les grandes lois antisyndicales de 1980, 1982 et surtout 1984, et de s'attaquer de manière décisive au monopole syndical d'embauche, d'interdire les grèves de solidarité, d'imposer des délais avant le déclenchement d'un mouvement et de saper ainsi considérablement l'un des grands obstacles traditionnels au changement. La défaite des mineurs après une année de grève, en 1984-1985, en est l'éclatante démonstration.

Le « thatchérisme » devient peu à peu un modèle, surtout lorsque ses résultats imposent le silence à certaines critiques. Après trois années « floues », de 1979 à 1982, la croissance est au rendez-vous des années 1983-1988 avec une moyenne annuelle de 3,7 % pour le PIB et 4,5 % pour la productivité industrielle ; le Royaume-Uni est redevenu un « banquier du monde », l'inflation a baissé (4 ou 5 % en 1988 ; 3,7 % au début de 1992), le chômage tombe à 5,5 % en 1990. Malgré les perturbations des années 1988-1990, l'élan semble donné, qui autorise Margaret Thatcher à parier, en 1986, sur le Marché unique européen pour 1993 et la persuade, en 1990, de corseter sa monnaie en la faisant entrer, à la demande du chancelier de l'Échiquier, John Major, dans le système monétaire européen.

Les critiques ne manquent pourtant pas : sur la division du royaume entre un Nord en constante difficulté et un Sud qui fait partie de l'Europe de la prospérité, sur la « désindustrialisation », sur la croissante opposition entre riches et pauvres, le désarroi des jeunes générations et des personnes âgées ; sur la progression de la délinquance et de la criminalité, dans les quartiers d'immigrés antillais, dans les centres les plus touchés par la crise, mais aussi dans des groupes divers affectés par l'ennui et le cynisme et qui alimentent le « hooliganisme », notamment sur les stades ; sur l'aveuglement qui pousse à réduire les autonomies locales et les capacités d'intervention d'autorités proches du citoyen (suppression des gouvernements des grandes métropoles en 1986), en limitant aussi leurs possibilités budgétaires : l'instauration de 1989-1990 d'une nouvelle fiscalité locale fondée sur le principe de l'égalité de tous les adultes, sans considération de leurs revenus réels, devant une « capitation » (poll tax) très lourde, a pour but avoué d'encourager une discipline budgétaire et pour résultat une surimposition des plus défavorisés.

Reprises par les partis d'opposition, mais aussi par des conservateurs attachés à la tradition disraélienne de socialisme d'État, ces critiques ont surtout pour effet de figer Margaret Thatcher dans une personnalisation de plus en plus excessive du pouvoir, qui lui fait écarter les « mous » de son cabinet. Elle a contemplé la vaine montée d'un « tiers parti » : la sécession de sociaux-démocrates qui, en 1981, ont quitté le Labour Party pour fonder leur propre formation et s'allier avec les libéraux a valu à l'Alliance un quart des suffrages en 1983 et en 1987, mais fort peu de sièges. Elle a vu les travaillistes empêtrés dans leur recherche d'un leader efficace (après Michael Foot, de 1980 à 1983, Neil Kinnock doit peu à peu confirmer ses qualités) et surtout dans la définition d'un programme que la gauche du parti a trop dominé jusqu'en 1987 pour le rendre crédible. Les victoires électorales de 1983 – où a pu jouer un « effet Malouines » – et de 1987 ont, par contraste, composé l'image d'une Première ministre d'exception.

Margaret Thatcher, qui, en 1981, a laissé dix membres de l' IRA mourir dans leur prison d'une grève de la faim, n'a certes pas su résoudre le problème irlandais, ni empêcher le terrorisme de gagner l'Angleterre, où d'horribles attentats ont marqué les années 1980 – celui de Brighton, en 1984, manquant coûter la vie à la Première ministre elle-même. Mais, en 1985, elle a su saisir, par les accords de Hillsborough, la chance d'un net rapprochement avec la république d'Irlande, rompant de fait avec la pesante « amitié » des « loyalistes » protestants. Faisant preuve d'un atlantisme sans faille, elle a resserré les relations privilégiées entre Royaume-Uni et États-Unis : elle refuse de limiter la modernisation des armes américaines dans son pays, se plie aux vœux de croissance de son budget de la Défense et achète aux Américains de nouveaux missiles Trident, appuie Washington dans son expédition aérienne contre la Libye en 1986 comme dans la fermeté de sa réaction à l'encontre de l'Irak lors de l'invasion du Koweït, quatre ans plus tard. Elle y gagne une autorité internationale qui, sa clairvoyance devant la perestroïka aidant, facilite le rapprochement entre Mikhaïl Gorbatchev et les présidents Reagan et Bush. Européenne par réalisme, elle a, dans son discours de Bruges de 1988, clairement marqué les limites de son engagement. Elle a su préserver le Commonwealth, revigoré par la solution de la question rhodésienne en 1979 et l'entrée du Zimbabwe dans l'organisation (1980), secoué pourtant par la mollesse de Londres devant les sanctions contre l' Afrique du Sud, mais conforté par la conversion des dirigeants sud-africains au démantèlement de l'apartheid à partir de 1989 et, la même année, par le retour du Pakistan après dix-sept années d'absence. En Asie, en 1984, elle a consolidé ses rapports avec Pékin en signant l'accord sur le retour de l'ensemble de la colonie et territoires à bail de Hong Kong à la souveraineté chinoise en 1997.

La stature de Margaret Thatcher ne prévient pas une chute que provoque la montée de révoltes, en particulier contre la capitation locale. Son parti ne l'ayant pas réélue à la majorité qualifiée à son poste de leader, elle démissionne le 22 novembre 1990 et cède la place à celui qui est alors son favori, John Major. Ce dernier, d'origine modeste, est bien plus un chef d'équipe que la Dame de fer. Il est attaché aux mêmes principes généraux de l'économie, mais c'est un réaliste qui, très rapidement, fait adopter une fiscalité locale plus juste. Sa fermeté lors de la guerre du Golfe, le retour à un esprit plus « social », son action en faveur d'une Europe communautaire dont il attend beaucoup, la signature qu'il appose sur le traité de Maastricht en prenant soin de ne pas approuver le volet social des accords et de réserver les droits du Parlement de Westminster avant tout passage à une monnaie unique lui permettent d'affirmer sa personnalité. En avril 1992, en remportant brillamment une élection générale que les augures avaient prévue désastreuse pour les conservateurs, il obtient un clair mandat de la nation. On commence alors à évoquer un « majorisme » qui, au minimum, serait un thatchérisme « à visage plus humain » et plus internationaliste. La reprise de la crise, la montée du chômage jusqu'à plus de 10 %, l'orage financier de septembre 1992 l'obligent à dévaluer de fait la livre en sortant du SME et en la laissant flotter. Il donne des arguments aux adversaires du traité de Maastricht, qu'il entend faire ratifier contre le vœu de certains de ses amis « eurosceptiques » et soulève des doutes sur sa réelle capacité à affronter les tempêtes. Le majorisme devient déjà une hypothèse des plus floues.

Du « majorisme » à la victoire de Tony Blair

Pendant cinq années encore, John Major va demeurer au pouvoir, dans un pays qui cesse peu à peu d'être l'homme malade de l'Europe. La sortie du système monétaire européen a abouti à une dévaluation de la livre, qui rend celle-ci compétitive par rapport aux autres monnaies européennes. Favorisés par des prix un temps moins élevés, commerce et industrie ont gagné des parts de marché non négligeables par comparaison aux pays du continent européen. La livre elle-même s'est peu à peu redressée jusqu'à retrouver, en 1997, ses meilleurs niveaux antérieurs à la crise. La place financière de Londres est la première en Europe. Le chômage, entre 1992 et 1996, a reculé de 2 674 000 à 2 158 000 individus, encore que ces chiffres soient discutables. Par ailleurs, les investissements étrangers autorisent parfois la création de nouvelles firmes, mais ils sont liés aussi aux bas salaires relatifs des ouvriers britanniques par rapport à ceux de leurs camarades européens. La pauvreté, elle, n'a pas reculé, et l'augmentation des recettes publiques permet de faire face en priorité à de nouvelles demandes d'assistance : de 4,5 millions en 1991, on est passé en 1996 à plus de 5,5 millions de bénéficiaires d'une assistance spécifique et, avec leurs dépendants, à plus de 9,5 millions, soit plus de 17 % de la population ; proportion que certains observateurs jugent encore largement sous-évaluée et qu'ils estimeraient à 25 %. En regard, il est aisé de souligner le gonflement extraordinaire de certaines fortunes, d'origine parfois spéculative. Plus que jamais, le pays semble celui de « deux nations », les riches et les pauvres. Même si le budget de la santé publique augmente de 4 % par an, en termes réels, de 1992 à 1996, cela ne permet pas de mettre fin à de nombreuses discriminations sociales et régionales.

Les points noirs sont nombreux. Paradoxalement, les héritiers de Thatcher ont renoué avec une pression fiscale accrue (de l'ordre de 5 % en moyenne) aux dépens de tous les types de ménages : au point que la campagne électorale de 1997 sera une sorte de « monde à l'envers », les travaillistes, habituellement accusés d'être des dépensiers, stigmatisent les vingt-deux augmentations d'impôts intervenues depuis 1992. L'enseignement public recule, les conservateurs poussant de plus en plus à la privatisation des écoles. Présentée comme un progrès, la transformation des Polytechnics (comparables aux IUT français) en universités de plein exercice a mis en concurrence, pour des subsides trop restreints, quatre-vingt-dix établissements d'enseignement supérieur au lieu des quarante-quatre traditionnels. Surtout, l'enseignement supérieur de masse, approchant les 2 millions d'étudiants, a entraîné une réduction substantielle des allocations d'études et les étudiants sont contraints d'emprunter auprès de banques les compléments indispensables. En matière de logement public, le cabinet Major a suivi la politique antérieure de privatisation et de dévolution des constructions nouvelles à des entreprises privées, et seules les catégories les plus pauvres peuvent encore prétendre à un habitat à bon marché, devenu le maillon le plus faible du système de l'État-providence.

L'Écosse continue de poser la question de son avenir dans le Royaume-Uni. L'Ulster constitue toujours, sur les « marges celtiques », le problème majeur. Le cabinet Major n'est pourtant pas resté inactif. Avec la déclaration de Downing Street en décembre 1993 et un accord plus large en février 1995, il a associé étroitement la république d'Irlande à la recherche d'une solution ; il n'a pas exclu la participation du Sinn Fein à des négociations politiques avec les autres partis irlandais, mais l'a liée à un arrêt des actes de violence de l'IRA : celle-ci y procède bien d'août 1994 à février 1996, mais refuse tout désarmement préalable à la conclusion d'un accord. En novembre 1995 est mise sur pied une commission, présidée par l'ancien sénateur américain George Mitchell, chargée de définir les formes que pourrait prendre un désarmement progressif de tous les groupes paramilitaires. En mai 1996, des élections à une Assemblée nord-irlandaise inter-partis (destinées à désigner les délégués aux négociations de paix) peuvent se dérouler avec la participation du Sinn Fein et permettent l'ouverture des pourparlers en juin. Les attentats de l'IRA et les controverses sur le désarmement mènent, dès la fin juillet, à ce qui semble être une impasse. Accusé de faiblesse et d'acceptation d'une internationalisation du problème par les uns, rendu responsable d'un enlisement du processus par les autres, John Major ne tire pas de bénéfices visibles d'une action pourtant cohérente.

Surtout, la question européenne pèse de plus en plus lourd et la division croissante des conservateurs entre partisans de l'Union européenne et « eurosceptiques » ou « europhobes » mène à une véritable paralysie gouvernementale. En 1992, la ratification parlementaire du traité de Maastricht, privé de son volet social et sans référence à une marche obligatoire vers l'union monétaire, avait déjà valu au cabinet la fronde d'une fraction des tories et n'avait été acquise que par le recours à une question de confiance. Le boycottage des exportations de viande bovine britannique, décidé par la Commission européenne après l'annonce, en mars 1996, des risques présentés pour l'homme par la maladie de la « vache folle », accentua encore l'europhobie.

Querelles intestines, démissions ministérielles soulignent le manque d'autorité du leader. À l'atmosphère empoisonnée créée par les frasques de membres de la famille royale, et que détaille à plaisir la plus acharnée des presses à sensation s'ajoutent quelques scandales. Ils contribuent à créer une atmosphère de fin de règne et à entretenir le sentiment que, après seize années de pouvoir, les tories devraient céder la place à une opposition plus éclairée et plus dynamique. Très injustement, John Major est en effet rendu responsable d'une dépravation morale et d'affaires de corruption, qui contredisent évidemment son slogan du « retour aux valeurs fondamentales » (Back to Basics).

Les sondages d'opinion traduisent dès lors une chute sans répit du parti au pouvoir jusqu'à un niveau jamais atteint. Dès décembre 1992, le Parti travailliste a creusé un écart de près de 16 % des intentions de vote par rapport aux conservateurs : cet écart est de 40,5 %, le plus important jamais mesuré, en décembre 1994, et demeure de près de 30 % encore en 1996. L'incapacité des conservateurs à trouver un successeur à un Premier ministre impopulaire contraste avec les deux choix successifs de l'opposition : Neil Kinnock, ayant démissionné après la défaite de 1992, est remplacé, en juillet, par John Smith ; le décès de ce leader compétent et modéré, le 12 mai 1994, amène à la tête du parti Tony Blair. Le nouveau chef travailliste, avocat de son état et excellent orateur, inspiré par le christianisme social, a pour lui sa jeunesse – il a quarante et un ans – et un indéniable charisme. Il parachève la rénovation du Parti travailliste. Le 29 avril 1995, lors d'un congrès extraordinaire, Tony Blair fait adopter la modification de la clause iv des statuts du parti, vieille de soixante-sept ans et qui fixait comme objectif suprême la nationalisation des biens de production et d'échange ; le nouveau texte préserve la foi dans le bien public, dans l'égalité des chances, dans l'emploi pour tous, mais la prospérité et le bonheur sont le fruit d'un partenariat bien compris avec les grands décideurs économiques, sans rupture avec l'économie de marché et la dynamique de la concurrence. La gauche fait dès lors de moins en moins peur aux classes moyennes. La victoire électorale du 1er mai 1997 est acquise largement. Un peu plus de 31 millions de citoyens, environ 71 % des inscrits, ont pris part au vote. Les conservateurs n'obtiennent que 30,7 % des suffrages, en baisse de plus de 10 % par rapport à 1992, alors que les travaillistes sont passés de 34 à 43,2 %. La majorité nouvelle dispose de 419 sièges contre 165 aux tories, 46 aux libéraux-démocrates et 29 divers.

Les jeunes générations au pouvoir : de Tony Blair à David Cameron

Au lendemain de la victoire et après le discours du trône du 14 mai, Tony Blair résume ainsi son projet : « Moderniser ce qui est périmé, redresser les injustices, et agir en recourant aux méthodes les meilleures, sans esprit dogmatique ou doctrinaire, sans peur et en toute objectivité. » S'ouvre sans conteste, à cette date, une « ère blairiste », qui repose à la fois sur la forte personnalité du Premier ministre et sur les succès réitérés aux élections générales du 7 juin 2001 (413 députés et 40,7 % des voix) et du 5 mai 2005 (356 députés et 35,2 % des voix). Deux périodes politiques se distinguent : la première (1997-2001) est celle des réformes, la seconde (2001-2007) s’impose comme une phase de consolidation mais aussi d’usure du pouvoir. En juin 2007, Tony Blair cède sa place à Gordon Brown qui, après trois ans de pouvoir, perd les élections générales du 6 mai 2010.

Le blairisme triomphant

La première législature repose sur la volonté de mettre en œuvre le programme du Nouveau Travaillisme (New Labour), selon un processus cumulatif de réformes, dans le cadre de la Troisième Voie (The Third Way), définie à Brighton à l'automne de 1997 comme une « démocratie sociale modernisée », attachée à la justice sociale, innovante et inventive. La Troisième Voie se définit aussi bien « centriste » que « radicale » et prône un « progressisme » qui rejette les conservatismes, de droite comme de gauche. Au-delà des objectifs politiques à moyen terme – séduire les classes moyennes sur le thème de la « révolution tranquille » – et en dépit d'un pragmatisme économique revendiqué, le projet d'une New Britain repose sur un discours de nature messianique : il s'agit de faire du Royaume-Uni un modèle de réussite et de progrès dans une Europe en construction et dans un monde en pleine mutation. Une telle ambition politique passe par une véritable stratégie de communication, qui apparaît comme l'une des forces de Tony Blair et de son gouvernement. Le Premier ministre et ses conseillers maîtrisent les médias et les nouveaux outils de la communication, à tel point que le marketing politique est érigé en principe de gouvernement : Cool Britannia est l'expression à la mode au début des années Blair, clin d'œil au Swinging London des années 1960. Le New Labour considère que les arts, la culture et le sport sont des éléments essentiels à la reconstruction d'une identité nationale, tandis que son leader prend largement en compte le rôle politique et social que peuvent jouer les élites de la culture de masse (journalistes, footballeurs, vedettes de la pop music, acteurs de cinéma et stars de la télévision).

Les réformes entreprises de 1997 à 2001 sont à la fois le fruit d'une politique électoraliste et d'une volonté de marquer durablement la fin du siècle et du millénaire. Elles sont d'abord de nature institutionnelle, même si le New Labour n'en a pas fait une priorité en 1997 ; elles sont ensuite économiques et sociales, entre adaptation au marché et construction d'une société solidaire ; elles sont enfin liées au désir de promotion d'un pays qui compte faire entendre sa voix – et ses différences – en Europe et dans le monde.

Face aux velléités séparatistes écossaises et galloises, Tony Blair relance le processus de dévolution. Le 11 septembre 1997, les Écossais approuvent par référendum, à 74,2 %, le rétablissement du Parlement d'Édimbourg – qui sera élu le 6 mai 1999 – et le principe d'un exécutif autonome (le First Minister), avec certaines prérogatives fiscales. Une dévolution similaire a lieu au pays de Galles, approuvée par 50,2 % des Gallois, avec une Assemblée élue en 1999 et un First Secretary, transformé, en 2000, en First Minister. En Irlande du Nord, le gouvernement Blair ouvre des négociations avec les principales composantes politiques, profitant du cessez-le-feu décidé en 1997 par l'IRA. L'accord du vendredi saint (10 avril 1998) jette les bases d'une évolution politique : après un référendum, une Assemblée régionale est élue (25 juin 1998) et David Trimble, le leader de l'Ulster Unionist Party, devient First Minister, associé au catholique John Hume. La situation demeure cependant tendue : l'IRA reprend ses attentats (à Omagh, le 15 août 1998) et les institutions ne se mettent en place qu'en 1999, avec de fréquentes suspensions par la suite. En Angleterre même, le Local Governement Act réorganise les comtés et les districts. Le statut de Londres évolue, avec la création – approuvée par référendum en mai 1998 – de la Greater London Authority, qui se substitue au Greater London Council. Le Grand Londres est administré à partir de mai 2000 par le travailliste de gauche Ken Livingstone, résolument hostile au centrisme du New Labour. La Constitution britannique se transforme aussi de manière significative. Les principales réformes de structure concernent le Parlement : la Chambre des lords est rénovée, avec la suppression du droit de vote des 667 lords héréditaires, ce qui rééquilibre la composition politique de la Chambre haute. La mort accidentelle de lady Diana (31 août 1997), la populaire princesse de Galles, provoque des interrogations sur le devenir des Windsor. Piquée au vif, la famille royale entreprend de rénover l'image de la monarchie, et le prince Charles s'entoure lui aussi de conseillers en communication et fait une apparition, à la fin de 2000, dans la célèbre série télévisée Coronation Street.

Une politique étrangère volontaire et dynamique

En matière de politique étrangère, les orientations dévoilées au début du mandat de Tony Blair par le titulaire du Foreign Office, Robin Cook, ne constituent pas un changement majeur par rapport à l'ère conservatrice : consolidation des liens avec le Commonwealth, maintien de la « relation spéciale » avec les États-Unis, politique de rayonnement international sur le plan diplomatique, commercial et culturel. La différence se marque surtout dans la politique européenne, moins « eurosceptique », en dépit de l'affirmation de la spécificité britannique. La politique du Royaume-Uni est ambitieuse, mais elle doit tenir compte à la fois des principes éthiques affichés – défense des droits de l'homme, de la paix et de la démocratie, lutte contre la prolifération nucléaire et les armes chimiques et bactériologiques, éradication de la pauvreté, notamment en Afrique – et des réalités géostratégiques du monde post-communiste. De fait, les dépenses de défense nationale sont réorientées dans le sens d'une plus grande efficacité opérationnelle, notamment dans le cadre de l'Alliance atlantique. En mars 1999, les forces aériennes et navales britanniques participent à la guerre du Kosovo, menée par l'OTAN sur le territoire serbe. Plus encore que l'opération Renard du désert en Irak, conduite conjointement avec les États-Unis en 1998, la guerre du Kosovo correspond pleinement aux ambitions militaires du Royaume-Uni : c'est une guerre « juste » du droit international et des valeurs de la démocratie libérale contre un régime dictatorial. Tony Blair y construit une image de chef de guerre, comme Margaret Thatcher en 1982 lors de la guerre des Malouines. En fait, il semble que le Royaume-Uni soit toujours à la recherche d'un équilibre entre les « trois cercles » – Commonwealth, Atlantique et Europe continentale –, ce qui ne va pas sans contradictions. Ainsi, le 1er juillet 1997, Hong Kong est-il rétrocédé à la Chine, mais Gibraltar demeure sous souveraineté britannique. Au sein du Commonwealth, une charte de développement adoptée en 1997 ne peut masquer les tensions multiples en Afrique, en Asie (Inde-Pakistan), au Canada (Québec). La « relation spéciale » avec les États-Unis sort renforcée des liens privilégiés tissés avec le démocrate Bill Clinton, puis avec le républicain George W. Bush. Pour Tony Blair, le Royaume-Uni ne doit pas être hors de l'Europe, mais cette relation doit constituer le pont atlantique entre l'Europe et le puissant allié américain.

Au premier semestre de 1998, le Royaume-Uni exerce la présidence de l'Union européenne (UE). Dans le but de redonner au pays son leadership en Europe, le Premier ministre milite en faveur d'une capacité d'action militaire autonome de l'Union (accord d'Helsinki en 1999) et renforce les relations avec l'Allemagne du chancelier social-démocrate Gerhard Schröder, sur le thème d'une « troisième voie » européenne. Sa relative flexibilité sur le mode de fonctionnement de l'UE est couronnée de succès diplomatiques – stabilisation des dépenses de la politique agricole commune (PAC) en mars 1999, levée de l'interdiction d'importation du bœuf britannique liée à la crise de la « vache folle » –, mais pas de succès électoraux. Au scrutin européen du 10 juin 1999, les travaillistes n'obtiennent que 28,3 % des voix, contre 35,7 % pour les conservateurs. Tony Blair tire rapidement les leçons politiques de ces élections : l'adoption de l'euro est repoussée à une date indéterminée, tout principe de supranationalité est rejeté et l'idée d'une défense européenne découplée de l'OTAN n'est pas retenue. Si le Premier ministre a pu parler d'une « fédération d'États-nations », il défend le principe d'une Europe élargie, libre-échangiste, formant un ensemble de nations souveraines et intégrées dans l'Alliance atlantique. Londres est favorable à l'élargissement de l'OTAN (en 1999 et 2002) et à celui de l'UE à 25 (1er mai 2004), qui concerne deux membres du Commonwealth, Malte et Chypre.

« Ambitions for Britain »

De toute évidence, Tony Blair est surtout attendu sur sa gestion économique et sociale, après dix-huit années conservatrices. La politique libérale menée par son chancelier de l'Échiquier Gordon Brown donne des résultats flatteurs (croissance de 2,5 % par an, réductions de la dette publique et du déficit budgétaire, inflation maîtrisée, chômage évalué à 5,5 % des actifs depuis 2001, hausse du niveau de vie moyen de 10 %), en dépit de privatisations hasardeuses (British Rail) et d'une amélioration très inégale des secteurs publics (santé, éducation et justice). Dans la société postindustrielle, le secteur tertiaire privé tire la croissance, notamment dans les services financiers, les médias, les télécommunications, tandis que des pôles de haute technologie revitalisent certaines régions déshéritées d'Angleterre, d'Écosse ou du pays de Galles. Parallèlement, la production d'hydrocarbures en mer du Nord permet de couvrir les besoins énergétiques. Revers de la médaille, les industries traditionnelles déclinent ou passent sous contrôle étranger, tout comme certains fleurons du luxe britannique (les automobiles Rolls-Royce, la chaîne hôtelière Savoy par exemple). Sur le plan social, il s'agit de faire évoluer la notion de welfare state, dans un sens solidariste, en jetant les bases d'un new deal pour l'emploi et contre la pauvreté, qui passe par une lutte contre la « culture d'assistance » et la promotion de l'esprit d'entreprise. Si le culte de la réussite – incarné par l'homme d'affaires Richard Branson – donne une image positive du Royaume-Uni à l'extérieur, la compétitivité de l'économie et la baisse du chômage ne peuvent masquer certaines lacunes sociales : temps de travail allongé (44 heures par semaine en moyenne), salaires inférieurs à la norme européenne, niveau de qualification médiocre et temps partiel généralisé (25 % de l'emploi total à la mi-2006), fortes inégalités régionales. En 2001, 14 millions de Britanniques vivaient encore au-dessous du seuil de pauvreté, dont un tiers d'enfants, une situation dénoncée par les syndicats.

Ces critiques n'empêchent ni la large victoire du New Labour aux élections législatives du 7 juin 2001, sur un programme « radical » (Ambitions for Britain), ni le maintien d'une majorité absolue aux élections générales anticipées du 5 mai 2005, marquées par la poussée des libéraux-démocrates. Le Royaume-Uni constitue au début du IIIe millénaire une incontestable force d'attraction économique et financière, autant que culturelle. La rénovation des centres-villes et la réhabilitation des friches industrielles (les Docklands de Londres, nouvelle base des médias nationaux), les performances de la City et des clubs de football, les succès internationaux en matière d'arts plastiques, d'édition, de cinéma, de mode, de design et de pop music sont autant de preuves de la vitalité d'une société qui prêche volontiers la tolérance religieuse, raciale et sexuelle. Le Civil Partnership de novembre 2004 autorise le mariage des homosexuels, tandis que l'Église anglicane débat en 2006 du principe de l'ordination de femmes évêques. Le lien entre la monarchie et le peuple semble même raffermi, à travers les cérémonies des obsèques de la reine mère en avril 2002 ou les fêtes du jubilé d'or d'Élisabeth II en juin de la même année. Signe des temps, le 6 juillet 2005, Londres est choisie par le Comité international olympique pour organiser les Jeux d'été de 2012, après une intense campagne de lobbying menée par le Premier ministre en personne au côté de Sebastian Coe.

Un pouvoir fragilisé par le désastre irakien

La période 2001-2007 est toutefois marquée par nombre de crises intérieures et par la prééminence des enjeux internationaux. Face à la fronde de la gauche travailliste qui dénonce les insuffisances de la politique sociale et la paupérisation de l'underclass (notamment issue de l'immigration), face aux impatiences de son successeur annoncé Gordon Brown, face aux progrès des libéraux-démocrates, Tony Blair continue de promouvoir le projet d'une social-démocratie néolibérale, pleinement adaptée aux contraintes de la mondialisation. Il défend son bilan : amélioration des services publics, sécurité accrue, lutte contre la délinquance et les incivilités, augmentation du niveau de vie, flux migratoires maîtrisés, avancées dans le règlement de la question nord-irlandaise (après deux désarmements en 2001 et 2003, l'IRA annonce, le 28 juillet 2005, l'abandon de la lutte armée et, le 26 septembre suivant, le désarmement est achevé). La contestation s'amplifie pourtant dans les rangs travaillistes : en mars 2006, la réforme de l'éducation, visant à privatiser une partie du système scolaire, est votée avec le renfort des voix conservatrices ; en mai 2006, le Labour subit une cuisante défaite aux élections locales, avec à peine 26 % des suffrages exprimés, ce qui profite à l'opposition conservatrice, incarnée par David Cameron (trente-neuf ans). Un an plus tard (avril 2007), les élections régionales voient la percée des indépendantistes écossais.

Les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis sont l'occasion de renforcer la « relation spéciale » : les forces britanniques interviennent en Afghanistan contre les talibans en octobre 2001, puis en Irak contre le régime de Saddam Hussein en mars 2003. L'engagement résolu au côté des États-Unis fait l'objet d'un débat politique houleux. Tony Blair et son ministre des Affaires étrangères, Jack Straw, arguent, à l'instar de Washington, de la détention par le régime irakien d'armes de destruction massive pour justifier cette action, avec ou sans l'aval de l'ONU. En dépit de l'hostilité marquée de la France et de l'Allemagne, en dépit aussi de manifestations monstres contre la guerre (1 million de manifestants à Londres le 15 février 2003), de la démission de ministres et de la défection de 139 députés, Tony Blair ne change pas de politique et renforce parallèlement les lois antiterroristes et de sécurité intérieure (11 mars 2005), dans un pays déjà quadrillé par les caméras de surveillance. La mosquée de Finsbury Park, fief islamiste au nord de Londres, est perquisitionnée en janvier 2003 et des activistes radicaux sont arrêtés (l'imam Abou Amza Al-Masri est condamné en février 2006 à sept ans de prison, notamment pour incitation au meurtre et à la haine raciale). Ces mesures n'empêchent pas, en juillet 2005, une vague d'attentats à la bombe, qui endeuille Londres et fait cinquante-six morts et plus de sept cents blessés, tandis que certains intellectuels, comme Salman Rushdie, s'inquiètent de la remise en cause des libertés civiles. Les élites musulmanes lancent, en pleine guerre du Liban (été 2006), une grande pétition « pour une nouvelle politique étrangère du Royaume-Uni ». La crainte des attentats demeure vive, comme à la mi-août 2006, Scotland Yard annonçant avoir déjoué un « nouveau 11-septembre », puis en juin 2007, quand deux voitures piégées sont neutralisées par la police.

Quant à la politique européenne, elle semble dans un premier temps fragilisée, autant par les mauvais résultats aux élections européennes de 2004 (avec la percée inattendue de l'United Kingdom Independance Party, Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, favorable au retrait du Royaume-Uni de l'UE) que par le refus, en 2005, de la ratification de la Constitution européenne – projet soutenu par le gouvernement britannique – par la France et les Pays-Bas. Toutefois, ces événements permettent au Royaume-Uni de repousser sine die un référendum sur la question et de s'ériger en modèle d'une Europe progressiste à forte croissance. Avec la France, la célébration en 2004 du centenaire de l'Entente cordiale masque mal les divergences d'appréciation entre Londres et Paris sur de nombreux dossiers, en premier lieu sur celui de l'Irak, mais aussi sur la question de la contribution financière du Royaume-Uni à l'UE.

Pressé par ses propres amis de hâter sa sortie politique, en partie usé par près de dix ans de pouvoir sans partage, le Premier ministre a décidé de quitter son poste le 27 juin 2007 et de céder la place à Gordon Brown. Il termine son mandat sur un succès, avec l'établissement d'un gouvernement d'union en Irlande du Nord en mai 2007, mais les motifs d'inquiétude demeurent, notamment en Irak, où plus de 170 soldats britanniques ont trouvé la mort depuis 2003 (chiffre d'octobre 2007).

L'échec de Gordon Brown

James Gordon Brown devient ainsi, le 28 juin 2007, le douzième Premier ministre britannique de l'après-guerre. Cette nomination couronne à la fois une brillante carrière au sein du Parti travailliste et une longue stabilité comme chancelier de l'Échiquier. Durant dix ans, il a non seulement imposé un style, mais aussi une vision globale de l'économie, dans laquelle l'État se veut à la fois l'arbitre impartial des relations sociales et le moteur d'un libéralisme régulé. Gordon Brown ne fait toutefois pas l'unanimité au sein du Labour, en raison de son manque de charisme et de son autoritarisme. À la fin de septembre 2007, il promet un retrait partiel des troupes en Irak et définit « une nouvelle orientation » pour le Royaume-Uni. Il défend l'idée d'une « véritable méritocratie », veut relever les défis de la mondialisation et propose la mise en place d'un nouveau protocole de Kyōto sur la réduction des gaz à effet de serre. Sans trop se démarquer de son prédécesseur, il valorise habilement son image, renforcée par sa gestion responsable des crises : une forte implication personnelle lors des inondations catastrophiques de l'été de 2007, la nationalisation en février 2008 de la banque Northern Rock à la suite de la crise financière, la lutte résolue contre les menaces terroristes. Pourtant, le Premier ministre perd progressivement la confiance des Britanniques : les élections locales de mai 2008 voient la forte progression du Parti national écossais, tandis que le New Labour est non seulement devancé par le Parti conservateur, repris en main par David Cameron à la fin de 2005, mais aussi par le Parti libéral-démocrate, dirigé par Nick Clegg depuis 2007. Dans une conjoncture économique dégradée, Gordon Brown se présente comme le meilleur rempart à la crise. Il est toutefois confronté en septembre 2008 à un début de fronde au sein de son parti, réuni en congrès à Manchester. Il tente de relancer en 2009 des réformes structurelles – comme celle du Service national de santé –, il rapatrie le contingent britannique d'Irak (en juin), mais son avenir politique s'assombrit. Le 4 juin 2009, les conservateurs remportent les élections européennes avec 27 % des voix, tandis que le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni fédère les eurosceptiques avec 16 % des voix, passant devant le Labour (15,3 %). Aux élections locales, la déroute travailliste est totale, sur fond de scandale concernant les notes de frais de certains parlementaires, qui touche aussi les conservateurs. L'année 2010 est surtout marquée par la campagne électorale pour les élections générales anticipées, fixées au 6 mai. La scène politique est dominée par une série de débats télévisés où s'affrontent les leaders des trois principales formations politiques (dont les libéraux-démocrates), dans une « triangulaire » inédite en Grande-Bretagne. La question qui préoccupe surtout les Britanniques concerne la crise économique et sociale : selon la Banque d'Angleterre, le taux de chômage touche 8 % de la population active (comme en 1994) et le taux d'inflation est de 3,6 % au premier trimestre de 2010.

Cameron au pouvoir, du renouveau conservateur au choc du Brexit

Dans un contexte politique particulier, David Cameron, quarante-trois ans, devient le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni le 11 mai 2010. Cependant, à l'issue des élections, aucun parti n'ayant obtenu la majorité absolue, les tories doivent former un « accord de coalition » avec la formation de Nick Clegg, lequel devient vice-Premier ministre. Les deux hommes affichent une troublante ressemblance, accentuée par leur jeunesse et leur bonne éducation caractéristique de l’upper class, mais ils n'en demeurent pas moins très différents sur le plan politique. Nick Clegg ne fait pas mystère de ses positions pro-européennes ni de son hostilité à la force de dissuasion nucléaire.

Les premières décisions de David Cameron ne manquent pas de courage politique. En juin, il présente les excuses solennelles du pays à la suite de la publication du rapport de lord Saville, qui établit les responsabilités de l'armée britannique dans le Bloody Sunday (quatorze civils tués à Londonderry, en Irlande du Nord, en 1972). Cette « repentance » parachève l'entreprise de pacification de l'Ulster menée par Tony Blair. Par ailleurs, ses prises de position au niveau diplomatique ne font pas dans la nuance : il soutient la demande de la Turquie pour entrer dans l'UE et critique les positions franco-allemandes sur le sujet ; il fait des déclarations controversées sur « l'exportation de la terreur » à partir du Pakistan ; il opère un rapprochement sans précédent avec la France en matière militaire et stratégique. Sur le plan de la politique intérieure, il instaure le « mandat parlementaire fixe », qui limite les possibilités d’élections anticipées et il défend une « Big Society » fondée sur d'importants transferts de compétences vers les collectivités locales ainsi que sur la promotion des valeurs de solidarité et de bénévolat (Academies Act, 2010 ; Localism Act, 2011). Toutefois, Liverpool, l'une des cités pilotes du projet, abandonne l'expérience dès le début de l'année 2011 en raison de la rigueur imposée en octobre 2010 par le chancelier de l'Échiquier George Osborne. Il s'agit en effet pour le gouvernement de réduire en cinq ans le déficit public de 12 % à moins de 2 % du PIB. Des coupes drastiques sont réalisées dans le budget de fonctionnement de nombreux ministères et de la Couronne, des subventions, allocations et aides sociales sont réduites, la fonction publique doit être privée de 500 000 emplois et le Service national de santé est entièrement restructuré. D’un côté, les déclarations du Premier ministre sur « l'échec du multiculturalisme » ravivent les polémiques sur l'immigration – environ 4 millions de migrants sont arrivés au Royaume-Uni entre 1991 et 2015, presque deux fois plus qu'entre 1945 et 1990 – tandis que l'English Defence League, fondée en 2009, organise des manifestations anti-islamistes. D’un autre côté, le gouvernement prend des mesures qui vont dans un sens sociétal libéral, notamment avec le vote, en 2013, de la loi autorisant le mariage homosexuel en Angleterre et au pays de Galles. Toutefois, David Cameron crée la polémique, en mai 2015, lorsqu’il déclare auprès du Conseil de sécurité du Royaume-Uni que la société est devenue trop tolérante face aux discours de haine et à toute forme d’extrémisme, et qu’il propose des mesures pour les criminaliser plus lourdement.

Face aux conservateurs dominants, les travaillistes se choisissent le 25 septembre 2010 un nouveau leader, Ed Miliband, marqué à gauche. Ce dernier dénonce avec les syndicats la fin du Welfare State, mais il ne parvient pas à relancer durablement le Labour. David Cameron connaît pourtant des moments très difficiles : il doit faire face, en août 2011, à de violentes émeutes qui éclatent dans les faubourgs populaires de Londres (Tottenham) et qui gagnent plusieurs grandes villes du pays (Birmingham, Liverpool, Manchester et Bristol), après qu’un homme d’origine antillaise a été tué par la police au cours d’une fusillade. Critiqué par l’opposition, le Premier ministre nie tout lien de cause à effet entre les émeutes et les coupes budgétaires décidées par son gouvernement. La politique de rigueur affecte pourtant l'emploi public, le pouvoir d’achat et, plus largement, la croissance, alors que l'économie britannique est fortement impactée par la crise de la dette européenne. David Cameron suscite une controverse en décembre 2011 lorsqu'il refuse de réformer les traités européens pour renforcer les pouvoirs régulateurs de l'Union européenne – tandis que la France et l'Allemagne tentent d'imposer une « règle d'or » budgétaire. Sa position provoque de fortes tensions au sein de la coalition au pouvoir, les libéraux-démocrates la qualifiant de « bad for Britain ». Néanmoins, à la faveur des jeux Olympiques de Londres en juillet-août 2012, le pays semble sortir de la récession. La reprise demeure fragile, mais elle s’accompagne d’une croissance de 2,6 % du PIB en 2014 et d’une baisse du chômage, qui tombe à 5,5 % de la population active en 2015.

En dépit de ces meilleurs résultats économiques et d’un regain de popularité de la monarchie, avec le mariage très médiatisé du prince William et de Kate Middleton en 2011, le jubilé de diamant de la reine Élisabeth II en 2012 et la loi sur la succession à la Couronne en 2013, le royaume apparaît de plus en plus désuni et même au bord de l’implosion. Le gouvernement Cameron est confronté, en décembre 2012, à la montée des violences en Irlande du Nord, en réaction au retrait du drapeau britannique qui flottait jusqu’alors sur la mairie de Belfast. Ces violences se renouvellent durant l’été de 2013 et la province demeure sous tension. En Écosse, le Parti national écossais (indépendantiste) d’Alex Salmond est devenu majoritaire au Parlement en 2011 et il contraint Londres à signer en octobre 2012 l’accord dit d’Édimbourg qui prévoit l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Après une campagne passionnée entre les mouvements Yes Scotland, indépendantiste, et Better Together, unioniste, le « non » l’emporte le 18 septembre 2014 avec 55,3 % des voix. La question reste malgré tout en suspens, et Nicola Sturgeon, Première ministre d’Écosse depuis novembre 2014, reste convaincue que l’indépendance est inévitable.

La politique étrangère du Royaume-Uni apparaît indécise et très dépendante de la baisse du budget de la Défense : retrait des dernières troupes d’Afghanistan (2014), engagement militaire en Libye mais pas en Syrie – le Parlement refusant en 2013 de voter l’intervention armée, ce qui représente un véritable camouflet pour le Premier ministre –, participation très symbolique aux frappes aériennes contre l’organisation État islamique en Irak puis en Syrie à la fin de 2015. Mais, surtout, la grande question est celle de la place du Royaume-Uni dans l’Union européenne, alors que l’euroscepticisme du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni, antieuropéen et xénophobe (UKIP), gagne du terrain, le parti arrivant même en tête des élections européennes de 2014 avec 27,5 % des voix. En janvier 2013, David Cameron déclare qu’il organisera un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne si son parti remporte les élections de 2015, une annonce qui provoque une vive émotion chez les partenaires européens et une critique des travaillistes, opposés à cette consultation.