ROYAUME-UNI L'empire britannique

Article modifié le

Le passage à un troisième empire

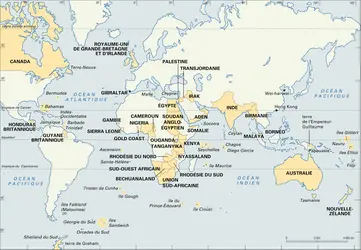

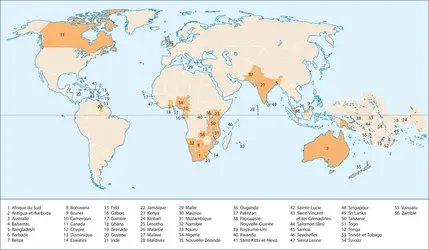

En 1931, le statut de Westminster dote l'empire britannique d'une sorte de constitution nouvelle. Il définit un Commonwealth « britannique » des nations qui réunit, « dans une commune allégeance à la Couronne », et sans aucun lien de subordination les unes par rapport aux autres, des nations qui, en théorie, sont « sœurs » par la culture : le Royaume-Uni, l'État libre d'Irlande, né en 1922, le Canada, Terre-Neuve, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Union sud-africaine sont ainsi constitués en entités souveraines et en partenaires égaux, pendant que les autres dépendances coloniales conservent leur statut de dominé et qui en devient d'autant plus humiliant. Ainsi se dessinait un « troisième empire » qui, pour la première fois, aurait fédéré dans un ensemble très souple d'anciennes dépendances et la métropole. Comment en est-on arrivé à cette révolution, d'autant plus impressionnante que, dès le départ, il est entendu que le statut de Westminster n'aurait d'existence dans chaque État concerné que sous réserve de la ratification singulière de chacun d'entre eux ? Et comment a fonctionné cet ensemble jusqu'à la nouvelle et dernière grande mutation intervenue dans les institutions impériales en 1949 ?

Les « élus »

Parmi les appelés à un nouveau destin, on ne rencontre pas que des enthousiastes. Les Irlandais « du sud » sont des irrédentistes, qui revendiquent l'unité de l'île d'Érin comme condition première d'une association sincère avec l'Angleterre que ses dirigeants ont combattue par les armes lors de la révolution de Pâques 1916 et, surtout, entre 1918 et 1921. En Afrique du Sud, la puissante ethnie afrikaner fait montre d'un enthousiasme des plus modérés et se reconnaît dans le nationalisme du général Herzog, Premier ministre en 1924, tout en faisant preuve d'un réalisme opportun. Tous les dominions ont acquis, pendant la Grande Guerre, une conscience nationale plus profonde, qu'explique l'ampleur des moyens matériels et humains consacrés à soutenir la Grande-Bretagne (365 000 soldats canadiens, par exemple, ont combattu sous leur propre drapeau) ; les Premiers ministres, admis à participer aux délibérations d'un cabinet de guerre impérial lors de leurs passages à Londres, ont affirmé leurs ambitions propres, en particulier territoriales dans le cas de l'Australie et de l' Afrique du Sud avides d'acquérir des colonies ennemies ; à Versailles, une délégation impériale commune a précédé la reconnaissance par les Alliés du droit des dominions à un siège dans la nouvelle S.D.N. L'idée d'un Commonwealth a circulé dès 1916 dans les milieux gouvernementaux grâce au ralliement de lord Milner ; elle a reçu le soutien, dès mai 1917, du ministre sud-africain, le général Smuts (qui devient Premier ministre en 1919). Lors de la rédaction des traités de paix, les dominions ont exigé de n'être engagés qu'après ratification par leurs parlements respectifs, et non pas de la seule autorité du roi.

L'organisation nouvelle est issue d'une prise de conscience commune de l'intérêt d'y parvenir. Les liens économiques (la Grande-Bretagne des années vingt fait venir plus du quart de ses importations de l'empire et y envoie plus de 40 p. 100 de ses exportations, les dominions dirigent entre 35 et 80 p. 100 de leurs exportations vers la métropole), les intérêts stratégiques, malgré l'affaiblissement relatif du Royaume-Uni, la conscience de multiples liens de civilisation, de l'alimentation à la langue, du type de sport (le cricket, mais aussi le curling) à la confession religieuse protestante majoritaire sauf en Irlande, l'identité des théories et pratiques politiques, tout contribue à renforcer un véritable sentiment communautaire.[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Roland MARX : professeur à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

Classification

Médias

Voir aussi

- NAVIGATION ACTE DE (1651)

- COMPAGNIES DE COMMERCE MARITIME

- WELLESLEY RICHARD COLEY (1760-1842)

- STUART LES

- TUDOR LES

- GEORGE III (1738-1820) roi de Grande-Bretagne (1760-1801) puis du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande (1801-1820)

- LABOUR PARTY ou PARTI TRAVAILLISTE, Royaume-Uni

- LIBRE-ÉCHANGE

- DOUANIÈRE POLITIQUE

- DÉCLARATION DE L'INDÉPENDANCE AMÉRICAINE (4 juill. 1776)

- IMPÉRIALISME & ANTI-IMPÉRIALISME

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- INDES ORIENTALES COMPAGNIE ANGLAISE DES ou EAST INDIA COMPANY

- ROUTES DES ÉPICES

- DOUANIÈRE PRÉFÉRENCE

- COMMERCE TRIANGULAIRE

- NAVIGATION MARITIME HISTOIRE DE LA

- MANDAT COLONIAL

- MAORIS

- ROYAL NAVY

- MARCHÉ COMMUN EUROPÉEN

- INDÉPENDANCE AMÉRICAINE GUERRE DE L'

- DOUANIÈRE UNION

- COMPTOIRS

- COMMERCE, histoire

- PHILANTHROPIE

- QUÉBEC ACTE DE (1774)

- QUÉBEC

- MUTINERIE

- HUDSON BAIE D'

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1914 à 1945

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1945 à nos jours

- CANADA, histoire jusqu'en 1968

- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911

- ROUTE MARITIME DU NORD

- ÉGYPTE, histoire : de 1805 à 1952

- INDE, histoire : du XIIIe s. à la conquête britannique (1757)

- INDE, histoire : l'époque coloniale

- SELF-GOVERNMENT

- CEYLAN

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, les Tudors (1485-1603)

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, les Stuarts (1603-1714)

- GRANDE-BRETAGNE, histoire : XVIIIe s.

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1914 à 1945

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1945 à nos jours

- BRITANNIQUE EMPIRE, Asie

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique

- BRITANNIQUE EMPIRE, Amérique

- BRITANNIQUE EMPIRE, Australie et Nouvelle-Zélande

- BRITANNIQUE EMPIRE, Moyen-Orient

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- LOMÉ CONVENTIONS DE

- RHODÉSIE

- GREY sir GEORGE (1812-1898)

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, des origines à 1865

- BOSTON TEA PARTY (16 déc. 1773)

- MAYFLOWER

- VERSAILLES TRAITÉ DE (3 sept. 1783)

- DÉFENSE ÉCONOMIE DE LA

- ÉVANGÉLISATION

- TRANSJORDANIE

- ROUTES MARITIMES

- BRITANNIQUE EMPIRE

- TABLE RONDE CONFÉRENCE DE LA (1931-1935)

- POLITIQUE CULTURELLE

- TIMBRE DROITS DE

- DARWINISME SOCIAL