- 1. Débuts d'un État

- 2. La Moscovie : du morcellement féodal à l'État centralisé

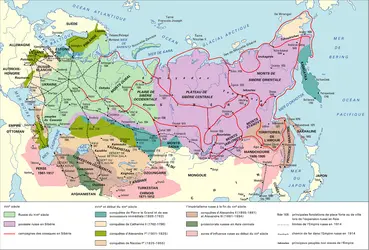

- 3. Le siècle de l'expansion sibérienne

- 4. La vieille Russie du XVIIe siècle

- 5. La Russie des despotes éclairés, grand État européen

- 6. Précapitalisme et réformes

- 7. L'industrialisation, la conquête des marchés asiatiques

- 8. Crises et première révolution

- 9. Les contradictions de la monarchie constitutionnelle

- 10. La Première Guerre mondiale

- 11. De la R.S.F.S.R. à la fédération de Russie

- 12. Bibliographie

RUSSIE (Le territoire et les hommes) Histoire

Article modifié le

Précapitalisme et réformes

Après les guerres napoléoniennes, l'Europe du congrès de Vienne (1814-1815) est dominée par la Russie, membre prépondérant de la Sainte-Alliance, sous le règne d' Alexandre Ier (1801-1825) et de Nicolas Ier (1825-1855). L'expansion russe se poursuit au Caucase où les pays géorgiens ont déjà reconnu l'autorité du tsar (1799-1811) avec l'agrément de la Turquie (traité de Bucarest, 1812) ; à la suite de la guerre russo-iranienne de 1826-1828 (paix de Tourkmantchaï [Turkmančaj]), la Russie annexe l'Arménie orientale ; elle doit cependant réduire, par une guerre de type colonial, la longue résistance du chef montagnard Chamil (Šamil'), vaincu en 1859. Mêlée à la question d'Orient, elle s'efforce de développer son influence dans les Balkans, après l'annexion de la Bessarabie (1812), et soutient les luttes d'indépendance contre l'Empire ottoman (traité d'Andrinople, 1829). Elle ne peut cependant, devant la pression anglaise, contrôler les Détroits et doit, de 1853 à 1855, soutenir contre une coalition européenne (Angleterre, France, Turquie, Sardaigne) une guerre très dure, menée en Crimée, et qui s'achève par sa défaite (traité de Paris, 1856, qui décide la neutralisation de la mer Noire). La guerre de Crimée, révélant les faiblesses internes de cet empire en apparence si puissant, marqua le début d'une nouvelle période de son histoire, pleine de difficultés et d'efforts d'adaptation.

Répression des révoltes et développement du sentiment national

Pourtant l'autocratie avait résisté au soulèvement des « décabristes » (14 décembre 1825), complot militaire d'officiers nobles nourris des leçons de la révolution américaine et de la Révolution française, et qui voulaient substituer au tsarisme un régime plus libéral, sinon démocratique. Les exécutions et l'exil en Sibérie châtièrent les comploteurs, qui n'avaient pas bénéficié d'appui dans le peuple. Le gouvernement avait aussi écrasé la révolte polonaise de 1831 dans le royaume du Congrès (région de Varsovie), né du repartage de la Pologne en 1815 et attribué à la Russie. Celle-ci ne fut pas touchée par le mouvement révolutionnaire européen de 1848 ; bien plus, ce furent les armées russes qui, se portant au secours de l'Autriche, étouffèrent la révolution hongroise de 1849.

Les troubles paysans qui se multiplient (plus de 700 cas entre 1826 et 1854) et qui aboutissent parfois à une véritable insurrection régionale comme en 1839, dans douze gouvernements du centre, n'ont pas pour autant modifié le problème du servage, dont la discussion montre l'âpre attachement des nobles à leurs privilèges. L'échec du décabrisme avait mis fin à toute opposition de la noblesse au régime, et le règne de Nicolas Ier, après celui d'Alexandre Ier, fut pour l'État et la nation une période de progrès. La codification des lois date des années trente. L'instruction s'étend à des cercles plus larges. De nouvelles universités sont créées (Vilno, 1802, qui fut fermée après la révolte polonaise de 1831 ; Dorpat, 1802 ; Kharkov, Kazan, 1804 ; Saint-Pétersbourg, 1819 ; Kiev, 1835). Le nombre des écoles élémentaires augmente rapidement (3 000 en 1853), comme le nombre des élèves (une centaine de milliers). Les besoins de l'industrie, des villes qui se développent suscitent la création d'un institut technologique (1828), d'une école d'architecture (1830) et d'une école d'ingénieurs civils (1831). De nombreuses revues scientifiques et littéraires paraissent (Revue des mines, des manufactures et du commerce, 1825 ; Revue du ministère de l'Instruction publique, 1834 ; Annales de la patrie, 1838, qui bénéficie de la collaboration des meilleurs écrivains du temps). La Russie en effet connaît la première floraison de sa littérature : sans être engagées, les œuvres d'écrivains tels que Griboiédov (Griboedov), Pouchkine (Puškin), Lermontov, Gogol (Gogol'), Tourgueniev (Turgenev) reflètent une réalité sociale injuste, et sont lues par un public cultivé plus nombreux.

Le décor architectural de Saint-Pétersbourg est devenu plus grandiose encore, mais les nouveaux monuments (cathédrales de Kazan, de Saint-Isaac, Bourse maritime, palais Michel) associent aux artistes étrangers les premiers grands architectes russes : Starov, Bajénov (Baženov), Kazakov, Voronikhine (Voronikhin). La naissance de l'opéra historique avec Glinka (Ivan Soussanine, 1836) traduit la force des sentiments d'attachement à la patrie.

Progrès économiques et transformations sociales

Dans ce cadre brillant se développait une économie qui restait loin derrière celle des pays occidentaux mais préparait des modifications de structure sociale et rendit nécessaires les réformes des années soixante. Par le tarif douanier protecteur de 1822, la Russie limita l'importation des tissus anglais, et développa une industrie cotonnière très active dans la capitale et la région d'Ivanovo (cotonnades imprimées) : au tissage effectué à la main dans des ateliers campagnards s'ajouta la filature, dans les années quarante, lorsque l'Angleterre autorisa l'exportation de ses machines à filer. Les métiers mécaniques à tisser sont encore peu nombreux au milieu du siècle, et la production mécanisée ne l'emporte que dans les années soixante, comme aussi l'impression des étoffes par cylindres, introduite par des ingénieurs alsaciens. L'animation du marché de consommation (étendu aux limites d'un empire de 17 millions de kilomètres carrés et comptant 70 millions d'habitants en 1851) détermina un développement général de l'activité artisanale et industrielle, le coton était le principal élément de progrès, ainsi que la betterave, qui suscite l'installation en Ukraine, après 1835, de raffineries modernes.

L'industrie textile a permis à de nombreux paysans, souvent serfs à l'origine, puis libérés par rachat dans les années 1825-1830, d'accéder à la condition « marchande ». À la bourgeoisie commerçante traditionnelle s'est ajoutée une bourgeoisie industrielle, propriétaire d'usines, le plus souvent issues d'ateliers villageois de la région de Moscou, Tver, Vladimir, Kostroma ; telle a été l'origine de la plupart des grandes familles qui, au début du xxe siècle, commenceront, aux côtés de l'aristocratie, à jouer un rôle politique. Mais, à cette époque, ces nouveaux enrichis se cantonnent dans leur profession et sont des sujets soumis au pouvoir, attachés à la tradition et n'ayant presque aucune part dans la vie intellectuelle du pays. Cette bourgeoisie est d'ailleurs encore bien peu nombreuse. Groupée administrativement en trois guildes, elle compte, en 1857, 1 440 membres de première guilde (où se trouvent les gros commerçants et les industriels), 5 005 membres de deuxième guilde et 137 198 membres de troisième guilde (parmi lesquels un très grand nombre de petits boutiquiers) pour une population d'environ 72 millions d'habitants. Aussi bien le développement industriel qui transforme l'apparence des régions centrales n'a-t-il pas encore créé une classe ouvrière. Les quelque cinq ou six cent mille ouvriers russes (parmi lesquels trois cent mille employés dans les textiles), vers 1860, restent à demi paysans et sont le plus souvent des ouvriers temporaires. À la différence de la métallurgie, où persistent une organisation et une discipline militaires, l'industrie textile, même lorsqu'elle emploie des serfs, est facteur de mobilité et d'une relative liberté. Mais l'immense majorité de la population est paysanne ; le problème social essentiel est celui du servage, condamné par les esprits éclairés, qu'ils se rattachent aux slavophiles – les frères Kiréevski (Kireevskij), Aksakov, A. S. Khomiakov (Khomjakov) –, dont la foi mystique assignait à la Russie une mission divine, ou aux « occidentalistes » – tels le critique V. G. Bielinski (Belinskij, 1811-1848) ou le socialiste utopique A. I. Herzen (Gercen, 1812-1870) –, pour qui la Russie devait suivre les voies de l'Occident (sans renier d'ailleurs les traits caractéristiques de sa civilisation, le mir paraissant à Herzen une amorce du socialisme). L'aristocratie foncière restait cependant attachée à l'institution, moins pour des raisons économiques (encore qu'une bonne partie des nobles, médiocres gérants de leurs propres intérêts, y vissent faussement une source gratuite de profits) que pour des raisons sociales : ils craignaient qu'à la faveur de la liberté donnée les paysans ne se soulèvent. Ceux-ci en effet sentaient peser de plus en plus sur eux les exigences d'une aristocratie dépensière, le système mixte des corvées encore alourdies et des redevances en argent. Le développement du commerce au village enrichissant une partie de la paysannerie, accentuait les différences de fortune et les tensions sociales. Mais la poussée des révoltes paysannes a durci la position des nobles. Il a fallu les défaites de la guerre de Crimée, l'arrivée au pouvoir d'un souverain plus libéral, Alexandre II (1855-1881) et surtout la révélation que la Russie avait des institutions périmées, inadaptées aux besoins d'un État moderne, pour engager le gouvernement, à partir de 1855, dans la voie des réformes qui concernèrent en premier lieu le servage.

Les réformes

L'atmosphère de réformes des années 1855-1860 tranche sur la période antérieure ; l'apparition de l'intelligentsia sous Nicolas Ier ne se manifeste guère que dans les cercles étudiants clandestins (en particulier à l'Université de Moscou). Dans la décennie qui suit la défaite de Crimée, la liberté d'expression est assez large. Une jeune génération démocrate, de tempérament révolutionnaire, utilise la presse légale, autour de la revue Le Contemporain où écrivent les critiques littéraires N. A. Dobrolioubov (Dobroljubov, 1836-1861), N. G. Tchernichevski (C̄erniševskij, 1828-1889). Avec D. A. Pisarec (1840-1868) et La Parole russe (RusskoeSlovo), le radicalisme politique tend à la négation de la société existante et à un nihilisme que décrit Tourgueniev en la personne de Bazarov, dans son roman Pères et fils (Otci ideti, 1861). Tandis que de l'étranger arrive le journal Kolokol (La Cloche) rédigé par Herzen, se forme déjà une ébauche de société terroriste secrète, Terre et Liberté (Zemlja i Volja, le nom sera repris plus tard), formation éphémère (1862-1864). La répression du soulèvement polonais de 1863, beaucoup plus grave que celui de 1831, clôt cette période de libéralisme relatif pendant laquelle l'État russe a réformé considérablement ses institutions.

L'abolition du servage

Le « Statut des paysans libérés du servage » (19 févr. 1861) donnait à tous les serfs la liberté, et à ceux qui exploitaient la terre un lot de dimension variable selon les régions (par l'intermédiaire de la communauté rurale), en général inférieur à celui qu'ils exploitaient, contre un prix de rachat dont l'État fit l'avance. Les négociations entre les propriétaires et les communautés rurales se poursuivirent pendant vingt ans, et le Statut n'eut son plein effet qu'en 1881, le gouvernement rendant alors le rachat obligatoire. Tout en libérant une paysannerie dont la mobilité profita au développement industriel, la suppression du servage eut pour premier effet d'aggraver la situation des anciens serfs, tenus de rembourser par annuités à l'État pendant quarante-neuf ans l'indemnité de rachat. Il leur était possible, cependant, de recevoir gratuitement un lot du quart (« quart du mendiant »), trop exigu pour assurer leur existence ; ils revendaient alors ce lot et allaient grossir le contingent des salariés d'usine. Le Statut, renforçant d'autre part la communauté rurale, qui paraissait être une condition de maintien de l'ordre social, n'apporta aucune amélioration au morcellement excessif des exploitations et entraîna pour le plus grand nombre l'obligation, pour vivre, de compléter les lots par des terres affermées. En 1880, les paysans, qui avaient reçu 33 millions de déciatines (hectares) de terre, en cultivaient 25 à ferme et restaient redevables de nombreux droits (de passage d'usage) aux grands propriétaires, qui gardaient d'immenses domaines, réserve tentante pour une paysannerie insuffisamment pourvue.

Réformes administrative judiciaire et militaire

La réforme administrative de janvier 1864 créa les zemstva (conseil locaux) ; ils étaient élus dans les districts par la population, répartie en trois catégories : propriétaires, citadins, paysans, selon un système censitaire assurant la prépondérance des nobles (75 p. 100), et dans les gouvernements par les représentants des zemstva de districts. Leur compétence s'étendait à l'entretien des routes, des hôpitaux, à l'aide médicale et vétérinaire, à l'éducation. Les zemstva ne s'implantèrent, il est vrai, que peu à peu dans trente-trois gouvernements de la Russie européenne et longtemps ne concernèrent que les gouvernements à population russe. Cependant le rôle des zemstva dans la vie économique, sociale et politique du pays devint considérable. Instruments de progrès dans les campagnes et de développement de catégories professionnelles (médecins, instituteurs) qui grossissent les classes moyennes, ils expriment vis-à-vis du pouvoir les besoins populaires ; l'idée chemine dès lors qu'ils devraient se compléter auprès du tsar par une assemblée représentative de la nation, élue par les zemstva de gouvernement.

Aussi importante fut la réforme judiciaire de décembre 1864 qu'avait projetée, un demi-siècle plus tôt, Mikhaïl Speranski, ministre d'Alexandre Ier, mais celui-ci s'était toujours heurté à l'hostilité de la noblesse. Séparant la justice de l'administration, assurant l'indépendance des juges par l'inamovibilité, cette réforme crée un nouveau système de tribunaux, où apparaît, au niveau du district, le jury. L'efficacité des réformes, qui tempéraient l'arbitraire et amélioraient les rapports sociaux, restaient cependant limitée par le caractère policier du régime. Une nouvelle législation (1865), qui supprimait la censure préalable mais renforçait la répression, maintint la presse sous le contrôle de l'administration. La période des grandes réformes se poursuivit jusque dans les années soixante-dix. L'organisation des doumas urbaines (conseils municipaux), objet de longues discussions entre 1864 et 1870, accrut par un système de curies l'autorité des riches sur la ville, sans pour autant accorder à ces doumas la moindre autonomie. Dans le domaine militaire, la réorganisation indispensable de l'armée vaincue, menée de 1861 à 1874, s'inspire à nouveau de la tradition de Souvorov, développe l'initiative dans la formation des cadres d'officiers, institue le service militaire pour tous (1874) et prépare cette force puissante qui servira la politique impérialiste de l'Empire.

Cependant, dès cette époque, la disproportion entre la grandeur des desseins politiques et la faiblesse des moyens économiques et financiers du pays était sensible. Le développement de la Russie est désormais essentiellement tributaire de son industrialisation et, par voie de conséquence, d'une organisation financière ; on tenta de résoudre ce dernier problème par la création de la Banque d'Empire (en 1860).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel LESAGE : professeur à l'université de Paris-I, directeur de l'Institut de recherches comparatives sur les institutions et le droit du C.N.R.S.

- Roger PORTAL : professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris

Classification

Médias

Voir aussi

- RUSSE LITTÉRATURE

- RUSSIE FÉDÉRATION DE

- AGRAIRES RÉFORMES

- RUSSE ART

- OUVRIERS

- POPULISME, Russie

- MIR, communauté rurale

- ARISTOCRATIE

- PRAVDA

- BALKANIQUES GUERRES (1912-1913)

- AGRAIRES STRUCTURES

- PAYSANNES RÉVOLTES

- RUSSE MUSIQUE

- RUSSIE CAMPAGNE DE (1812)

- VOLGA PAYS DE LA

- CRIMÉE

- JUSTICE INSTITUTIONS DE LA

- COMMERCE, histoire

- SAN STEFANO TRAITÉ DE (3 mars 1878)

- NORMANDS

- POLOGNE PARTAGES DE LA

- VARÈGUES

- MUTINERIE

- ÉGLISE & ÉTAT

- DOUMA, assemblée

- MOSCOVIE

- CHRONIQUE DE NESTOR ou CHRONIQUE DES TEMPS PASSÉS (XIIe s.)

- BOLCHEVIQUE PARTI

- KD ou CADET (Parti constitutionnel démocrate), Russie

- RURIK ou RIOURIK (mort en 879)

- ZEMSTVOS

- FRANCO-RUSSES ALLIANCES

- RÉVOLUTION RUSSE DE 1905

- DIMANCHE ROUGE (1905)

- NIKITINE AFANASIJ (mort en 1472)

- CODE DE 1649

- NERTCHINSK TRAITÉ DE (1689)

- TATICHTCHEV VASSILI NIKITITCH (1686-1750)

- RUSSIE RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE SOVIÉTIQUE DE (RSFSR)

- UKRAINE, histoire

- SOCIAL-DÉMOCRATIE

- POLITIQUE FINANCIÈRE

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- TEXTILES INDUSTRIES

- POLOGNE, histoire, de 1500 à 1763

- POLOGNE, histoire, de 1764 à 1914

- LÜSHUN [LIU-CHOUEN], anc. PORT-ARTHUR

- RUSSIE, histoire, des origines à 1801

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917