SCIENCES ET PHILOSOPHIE

Article modifié le

Vers un rapprochement de la science et la philosophie : le cas des théories morphologiques

Pour la science, entendons la science positive, la philosophie est non scientifique et, dans le fond, délirante. Elle ne soumet pas ses propositions au contrôle de l'expérience et se montre incapable de justifier ce qu'elle avance. Pour la philosophie, la science ne pense pas. Elle constitue un point de vue non certes erroné, mais limité sur le réel. Elle est sans doute exacte, mais n'est pas pour autant vraie. Plusieurs voix se sont élevées pour regretter cette incompréhension mutuelle, y compris chez les tenants de la méthode expérimentale. Ainsi Claude Bernard considère que la science et la philosophie « doivent être unies » et que « leur séparation ne pourrait être que nuisible aux progrès des connaissances humaines. La philosophie, tendant sans cesse à s'élever, fait remonter la science vers la cause ou vers la source des choses. Elle lui montre qu'en dehors d'elle il y a des questions qui tourmentent l'humanité, et qu'elle n'a pas encore résolues. Cette union solide de la science et de la philosophie est utile aux deux, elle élève l'une et contient l'autre. Mais, si le lien qui unit la philosophie à la science vient à se briser, la philosophie, privée de l'appui ou du contrepoids de la science, monte à perte de vue et s'égare dans les nuages, tandis que la science, restée sans direction et sans aspiration élevée, tombe, s'arrête et vogue à l'aventure » (Introduction à l'étude de la médecine expérimentale). En fait, l'éloignement de la science et de la philosophie n'est peut-être pas aussi irrémédiable qu'on pourrait le croire. La science contemporaine ne constitue pas un ensemble aussi homogène que nous l'avons dit jusqu'à présent. Un certain nombre d'orientations nouvelles s'y font jour qui tendent à remettre en cause les postulats et les objectifs fondamentaux de la technoscience. Nous ne visons pas par là une théorie particulière, mais bien plutôt un ensemble de recherches menées de façon indépendante depuis plusieurs années par des mathématiciens et des physiciens théoriciens, et qui ont pour caractéristique commune de s'intéresser à la morphogenèse, c'est-à-dire à l'évolution des formes que peuvent prendre les objets qui peuplent notre monde, aussi bien animé qu'inanimé. Nous pensons ici à la théorie des catastrophes de René Thom, à la théorie des fractales de Benoît Mandelbrot, à la théorie des structures dissipatives d'Ilya Prigogine ou encore à la théorie du chaos et des attracteurs étranges de David Ruelle. À travers ces théories, que l'on peut appeler morphologiques, s'amorce une réconciliation de la science et de la philosophie. Elles récupèrent certains traits de la pensée philosophique traditionnelle, sans prétendre pour autant, bien évidemment, se substituer à la philosophie. Ce sont ces traits, et plus particulièrement deux d'entre eux, la dimension théorique ou contemplative, d'une part, et la visée encyclopédique, d'autre part, que nous voudrions évoquer.

Le souci de l'intelligibilité

On peut assigner, avec René Thom, deux buts fondamentaux à la science : l' action ou la connaissance. « S'il est légitime de considérer la totalité des activités scientifiques comme un continuum, dit le mathématicien, il n'en demeure pas moins que ce continuum a pour ainsi dire deux pôles. Un pôle regarde la connaissance pure : comprendre le réel, tel est, en ce point le but fondamental de la science. L'autre pôle concerne l'action : agir efficacement sur le réel, tel serait selon ce point de vue le but de la science » (Modèles mathématiques de la morphogenèse). Il y a, au fond, deux types de sciences. Certaines sont très efficaces mais n'accroissent pas notre compréhension du monde : c'est le cas de la mécanique quantique et de la techno-science en général. D'autres rendent au contraire le réel plus intelligible, mais ne nous permettent pas d'agir sur lui : c'est le cas des théories morphologiques et de toutes les théories qualitatives en général.

Pour apprécier la portée de cette opposition, il convient de la replacer dans un cadre plus général, celui de la problématique du local et du global. « L'action, dit Thom, vise essentiellement à résoudre les problèmes locaux, alors que la compréhension vise l' universel, donc le global. » Mais, « par un paradoxe apparent, ajoute-t-il, les problèmes locaux exigent pour leur solution des moyens non locaux ; alors que l'intelligibilité, elle, exige la réduction du phénomène global à des situations locales typiques, dont le caractère prégnant les rend immédiatement compréhensibles ». Toute action suppose une visée au-delà du phénomène et effectue un passage du local au global. L'action efficace, la seule intéressante en pratique, est celle pour laquelle ce passage est rigoureusement contrôlé. Ce contrôle suppose bien évidemment que l'on puisse anticiper le cours des choses, c'est-à-dire que l'on puisse prédire ce qui va se produire si l'on agit de telle ou telle manière.

La compréhension opère, à l'inverse, le passage du global au local. Elle requiert, dit Thom, « la concentration du non-local en une structure locale ». C'est la raison pour laquelle « une théorie non locale ne peut être tenue pour scientifique au sens strict du terme : nous ne connaissons et agissons que localement ». La localisation du global, source d'intelligibilité, peut être menée à bien de plusieurs façons. Une première possibilité consiste à introduire une ontologie concrète cachée « sous » la phénoménologie globale donnée. C'est ainsi que procède l'atomisme : les mouvements locaux des atomes expliquent les propriétés globales des corps. La localisation peut aussi résulter de la construction d'une structure abstraite locale « au-dessus » d'une phénoménologie. C'est cette voie qu'empruntent les théories morphologiques. La théorie des catastrophes rend compte d'une morphologie empirique, par nature globale, par l'intermédiaire d'un logos, qui est une structure éminemment locale. De la même façon, la théorie des fractales rend compte des formes naturelles par d'autres formes mathématiques, engendrées par des procédures récurrentes locales. La théorie des structures dissipatives et la théorie du chaos expliquent quant à elles les structures empiriques en construisant localement des systèmes dynamiques ou des attracteurs. Expliquer des formes empiriques globales par des formes géométriques locales n'accroît nullement notre pouvoir sur le monde, mais cela augmente notre sentiment d'intelligibilité.

Les théories morphologiques ne produisent pas de nouvelles morphologies, mais fondent les morphologies existantes, dont elles ne maîtrisent pas ou guère l'apparition, dans l'être, c'est-à-dire les déduisent d'une structure mathématique (singularité d'un potentiel, système dynamique) logiquement et ontologiquement première. Elles réhabilitent ce faisant un vieux thème, récusé par l'idéologie néo-positiviste, selon lequel « toute connaissance est connaissance par les causes ». Elles expliquent le donné phénoménal en remontant aux causes qui lui ont donné naissance, non pas bien sûr aux causes efficientes, qui jouent dans le même espace que la morphologie étudiée, mais aux causes formelles, qui sont les seules vraiment rationnelles. D'une façon générale, elles placent plus haut la contemplation que l'action, « audace énorme, affirme J. Largeault, en un siècle où la recherche est cadastrée, soumise à des impératifs de rendement ou à des routines administratives ». Animées par le seul désir de comprendre le monde, d'y voir à l'œuvre des rationalités nouvelles, elles rappellent la science à sa vocation théorétique essentielle. Elles renouent par là même avec une des préoccupations majeures de la philosophie, et leurs promoteurs n'hésitent pas, du reste, à se placer sous les auspices de philosophes qui ont cessé depuis longtemps, il faut bien l'avouer, d'être une référence obligée des auteurs de traités scientifiques. « Descartes, dit par exemple Thom, avec ses tourbillons, ses atomes crochus, etc., expliquait tout et ne calculait rien. Newton avec la loi de la gravitation en 1/r2 calculait tout et n'expliquait rien. L'histoire a donné raison à Newton et relégué les constructions cartésiennes au rang des imaginations gratuites et de souvenirs de musée. Certes le point de vue newtonien se justifie pleinement du point de vue de l'efficacité, des possibilités de prédiction, donc d'action sur les phénomènes... » Mais « les esprits soucieux de compréhension, ajoute-t-il, n'auront jamais, à l'égard des théories qualitatives et descriptives des présocratiques à Descartes, l'attitude méprisante du scientisme quantitatif ». En préférant Descartes à Newton, Thom non seulement prend le contre-pied de l'orthodoxie contemporaine – ce qui n'est certainement pas pour lui déplaire –, mais choisit d'abord et avant tout le parti de l'intelligibilité.

Un nouvel encyclopédisme

Les théories morphologiques ne se rattachent pas seulement à la tradition philosophique par ce primat accordé à la théôria, mais également par leur visée encyclopédique. Elles ont une prétention à l'universalité. « Nos modèles, écrit Thom, attribuent toute morphogenèse à un conflit, à une lutte entre deux ou plusieurs attracteurs ; nous retrouvons ainsi les idées vieilles de deux mille cinq cents ans des premiers présocratiques, Anaximandre et Héraclite. On a taxé ces penseurs de confusionnisme primitif, parce qu'ils utilisaient des vocables d'origine humaine ou sociale comme le conflit, l'injustice [...] pour expliquer les apparences du monde physique. Bien à tort selon nous, car ils avaient eu cette intuition profondément juste : Les situations dynamiques régissant l'évolution des phénomènes naturels sont fondamentalement les mêmes que celles qui régissent l'évolution de l'homme et des sociétés, ainsi l'usage des vocables anthropomorphiques en physique est foncièrement justifié » (Stabilité structurelle et morphogenèse). Les morphologies naturelles ou physiques obéissent aux mêmes lois que les morphologies humaines ou sociales. Les unes et les autres résultent de situations mathématiques comparables, par exemple de la scission d'un attracteur en deux ou plusieurs autres qui entrent en conflit sur un même espace substrat. De ce point de vue, Héraclite avait raison de dire que « le combat (polémos) est le père de toutes choses », ou Anaximandre que les choses « s'administrent les unes aux autres châtiment et expiation pour leur scélératesse, selon le temps fixé ».

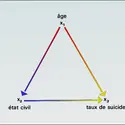

Le fondement de l'universalité des théories morphologiques est le principe de l'indépendance de la forme par rapport au substrat. Une même forme peut s'incarner dans deux supports différents, une même structure peut apparaître dans des systèmes composés d'éléments appartenant à des domaines hétérogènes de la réalité. Ainsi, en théorie des catastrophes, une fronce se révèle capable de modéliser aussi bien les transitions de phase en physique que le comportement d'un animal en éthologie, faisant du même coup apparaître un lien pour le moins inattendu entre des phénomènes que tout sépare a priori. Cette théorie a, en fait, un champ d'application pratiquement illimité. Elle s'intéresse à des phénomènes très divers, et tranche, de ce point de vue, avec la spécialisation du savoir qui est aujourd'hui de règle. Les théories morphologiques réussissent à frayer des passages « horizontaux » entre des disciplines aussi diverses que la physique et la sociologie, la chimie et l'économie, etc. Elles luttent contre l'éparpillement des savoirs en découvrant l'unité structurelle fondamentale de la nature. La source profonde de cette interdisciplinarité réside dans le pouvoir génératif des mathématiques. « La langue de l'interdisciplinarité, dit Thom, est nécessairement mathématique [...]. C'est seulement à partir du moment où un concept d'origine expérimentale a été mathématisé, dégagé par abstraction de son milieu d'origine, qu'il peut commencer à jouer un rôle interdisciplinaire. »

Loin de se réduire à une nouvelle branche de la physique et des sciences de la nature en général, se proposant d'appréhender, par des procédures inédites, un aspect jusqu'alors laissé dans l'ombre de notre monde, les théories morphologiques laissent présager ce que les philosophes des sciences appellent un « changement de paradigme ». Elles ne partagent pas les principes qui guident et inspirent la pratique scientifique ordinaire, mais rompent avec l'idéologie techno-scientifique et positiviste qui la gouverne. Cette rupture, que d'aucuns pourraient être tentés de considérer comme une marque de non-scientificité, est en même temps un retour vers une époque où science et philosophie n'étaient pas encore deux termes antithétiques, comme ils le sont devenus depuis lors. Ces théories font revivre une vieille idée de la science, et peut-être la seule qui soit au fond tenable, celle d'une science qui permet de comprendre le réel, et pas seulement d'agir sur lui. Elles nous montrent, en tout cas, que la technique n'est pas la fatalité de l'esprit scientifique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alain BOUTOT : ancien élève de l'École polytechnique, agrégé de philosophie, professeur à l'université de Grenoble-II

Classification

Médias

Autres références

-

SCIENCE (notions de base)

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 3 558 mots

En raison de son indiscutable progression, et du fait de ses multiples applications techniques qui ont considérablement bouleversé nos vies, la « science » est un terme générique paré d’un immense prestige. On peut du même coup se demander si le recours à ce mot n’a pas trop souvent pour objectif...

-

SCIENCE, notion de

- Écrit par Jean-Paul THOMAS

- 1 954 mots

- 1 média

La science désigne traditionnellement, pour les philosophes, une opération de l'esprit permettant d'atteindre une connaissance stable et fondée. Platon (428 env.-env. 347 av. J.-C.) oppose ainsi, dans le livre V de La République, la science et l'opinion, cette dernière réputée changeante...

-

ANALOGIE

- Écrit par Pierre DELATTRE , Encyclopædia Universalis et Alain de LIBERA

- 10 429 mots

Tout langage de description ou d'interprétation théorique utilisé dans lessciences de la nature comporte une sémantique et une syntaxe, la première portant sur les « objets » que l'on met en relation, la seconde sur ces relations elles-mêmes. Les données sémantiques sont au fond des ... -

ANTHROPOLOGIE DES SCIENCES

- Écrit par Sophie HOUDART

- 3 546 mots

- 1 média

L’anthropologie des sciences constitue, au sein de l’anthropologie sociale, le champ d’étude relatif aux faits de savoir, notamment naturels (botanique et zoologie au premier chef). Elle peut être saisie au sein d’une double généalogie : celle des ethnosciences d’une part ; celle de la sociologie...

-

ARCHÉOLOGIE (Traitement et interprétation) - Les modèles interprétatifs

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 2 426 mots

L'archéologie ne saurait se résumer à la simple collecte d'objets contenus dans le sol. Elle ne saurait non plus se cantonner, comme elle l'a longtemps été, au rôle d'une « auxiliaire de l'histoire », incapable par elle-même d'interpréter ses propres documents. Toute science dispose à la fois de faits...

-

CAUSALITÉ

- Écrit par Raymond BOUDON , Marie GAUTIER et Bertrand SAINT-SERNIN

- 12 990 mots

- 3 médias

Le cheminement de la notion métaphysique à un principe utilisable en sciences a été graduel et lent : il a fallu, du côté de la philosophie, restreindre les ambitions ; et, du côté des sciences, clarifier les principes et instituer des expériences. - Afficher les 62 références

Voir aussi

- THÉORIE

- NÉOKANTISME

- EMPIRIOCRITICISME

- WINDELBAND WILHELM (1848-1915)

- COHEN HERMANN (1824-1918)

- ACTION, philosophie

- SCIENTISME

- LOGIQUE MATHÉMATIQUE

- OBJECTIVITÉ

- QUANTIQUE MÉCANIQUE

- FAIT, épistémologie

- RATIONALITÉ

- ÉPOCHÈ, philosophie

- PHYSIQUE MATHÉMATIQUE

- HYPOTHÈSE, épistémologie

- ANTIQUE PHILOSOPHIE

- UNIVERSEL

- EMPIRISME LOGIQUE

- NOÈME & NOÈSE

- SAVOIR

- GRECQUE PHILOSOPHIE

- PRINCIPE

- INTERDISCIPLINAIRES ou PLURIDISCIPLINAIRES RECHERCHES

- CRITIQUE, philosophie

- SENSATION, philosophie

- PRÉSOCRATIQUES PHILOSOPHES

- EIDÉTIQUE

- A PRIORI CONNAISSANCE

- RÉFUTATION, épistémologie

- TRANSCENDANTAL, philosophie

- NATORP PAUL (1854-1924)

- SCIENCES HISTOIRE DES