SÉCESSION (GUERRE DE)

Article modifié le

Les opérations militaires

Si le Nord possédait la supériorité matérielle, il ne sut pas en tirer parti, ce qui explique la durée inaccoutumée des opérations, comparable à celle de la Première Guerre mondiale. Dès le départ, le Sud surclasse le Nord sur trois plans. Celui du commandement : ses cadres supérieurs sont excellents, car la tradition militaire était plus profondément ancrée dans le Sud qui eut toujours les meilleurs généraux, Robert Lee, Stonewall Jackson, Van Dorn ; jusqu'à la nomination de Ulysses S. Grant à la tête des armées du Nord, en mars 1864, Lincoln avait cherché, en vain, un chef digne de ce nom. Celui du terrain : la plupart des opérations eurent lieu dans le Sud, et ses unités exploitèrent au mieux leur connaissance de la région. Celui, enfin, de la volonté de vaincre : le Sud avait conscience de lutter pour sa survie, et il y mit un acharnement que ne possédait pas son adversaire.

Sur le plan de la logistique et de l' armement, la guerre de Sécession expérimente un certain nombre de nouveautés, si on la compare à d'autres guerres contemporaines, celles d'Italie ou du Mexique. Elle fut la première où l'on eut recours massivement aux transports ferroviaires, et le télégraphe servit de moyen de transmission pour les unités et d'information pour le commandement. L'adoption du fusil rayé au lieu du fusil lisse augmenta la puissance et la précision du feu et rendit inopérantes les charges de cavalerie. Le chargement des canons par la culasse, l'emploi d'armes à répétition, l'utilisation des mortiers rendirent indispensables de nouvelles formes de défense, tranchées, remblais de sacs de terre... Sur mer aussi, la tactique fut renouvelée par la mise en service des bâtiments à vapeur et des ironclads, les premiers navires cuirassés, illustrée par la rencontre entre le Merrimac, confédéré, et le Monitor, unioniste. Enfin, la guerre de Sécession fut totale, parce qu'elle visait à anéantir complètement l'adversaire et que tous les moyens étaient bons pour parvenir à cette fin, y compris la destruction systématique des villes, des récoltes, des moyens de transport et aussi des vies humaines. On estime à plus de 500 000 le nombre de morts dans les deux camps, dont plus de la moitié décédés des suites de maladies contractées à l'armée ou mal soignées faute d'un service de santé suffisant.

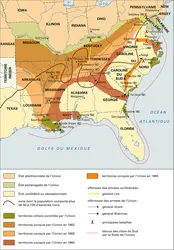

Les opérations proprement dites se déroulèrent sur trois fronts simultanément. Elles débutèrent sur le front dit de l'est, c'est-à-dire en Virginie, dans le Maryland et en Pennsylvanie, chacun des belligérants cherchant à s'emparer de la capitale de l'adversaire, Washington ou Richmond. Mais le terrain était peu propice aux grands mouvements, et des batailles aussi sanglantes que celles de Fredericksburg et surtout de Gettysburg (juill. 1863) ne purent emporter la décision. Sur le front du sud, la prise de La Nouvelle-Orléans par l'amiral Farragut, le 1er mai 1862, eut des conséquences désastreuses pour le Sud, qui fut privé de la libre utilisation du Mississippi, voie essentielle pour son ravitaillement, puisque le réseau ferré était relativement peu développé dans la Confédération. Dès lors, les fédéraux purent faire du front de l'ouest le théâtre principal des opérations, et développer un mouvement pour prendre à revers les confédérés avant d'opérer leur jonction avec leur front de l'est. Après la chute de la forteresse de Vicksburg sur le Mississippi (1er juill. 1863), les troupes fédérales se dirigèrent sur le nœud ferroviaire de Chattanooga, aux confins de l'Alabama, du Tennessee et de la Georgie, d'où partit la marche de Sherman vers la mer, en passant par Atlanta qui tomba le 2 septembre 1864. De Savannah, prise le 21 décembre 1864, Sherman reprit alors la direction du nord, par Columbia, Fayetteville (Caroline du Nord) et Raleigh. À ce moment, le général Grant recevait la reddition de Lee et de l'armée de Virginie du Nord à Appomattox (9 avril. 1865), et les autres armées confédérées suivaient de peu. En tout, 175 000 hommes déposèrent les armes, mais il n'y eut aucunes représailles contre des chefs militaires ou des dirigeants politiques de la Confédération. Le drame cependant n'était pas terminé.

La guerre achevée, il semble bien qu'un complot ait tendu à décapiter l'Union de ses gouvernants. Lincoln tomba sous les balles de Booth, au théâtre Ford, le 14 avril ; le général Grant et le secrétaire d'État Seward échappèrent tous deux à un attentat. Comme nombre de guerres civiles, celle-ci eut aussi des implications internationales. Si les sympathies des peuples européens allaient aux nordistes, il n'en était pas toujours de même des gouvernements ; certains avaient des penchants pour les confédérés, parce que ceux-ci étaient les grands fournisseurs du coton dont avait besoin l'industrie du Lancashire et de Normandie ; d'autre part, une guerre en Amérique ouvrait des possibilités d'action sur ce continent. Ces calculs furent en partie déjoués par le blocus établi dès le début, le long des côtes du Sud, par les frégates de l'Union, si bien que la guerre ouvrit une crise, la « famine du coton », dans l'industrie textile européenne. Si l'expédition française au Mexique a des causes multiples, il est certain que Napoléon III tira profit des circonstances créées par la guerre de Sécession pour tenter d'imposer une solution française, vouée de toute façon à l'échec. D'autre part, l'affaire du Trent (nov.-déc. 1861) faillit déclencher un conflit international, quand deux délégués du Sud, en déplacement vers l'Europe, furent arrêtés sur un bâtiment anglais par des officiers fédéraux. Les rapports se tendirent entre la Grande-Bretagne et l'Union, et il fallut l'influence apaisante de Seward et de Lincoln pour éviter la rupture. Dès lors, la France et l'Angleterre s'en tinrent à une stricte neutralité, reconnaissant à la Confédération la qualité de belligérant, mais non d'État souverain.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Claude FOHLEN : professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris

Classification

Médias

Autres références

-

ARMÉE - Typologie historique

- Écrit par Paul DEVAUTOUR et Encyclopædia Universalis

- 12 929 mots

- 21 médias

En Amérique du Nord, un conflit riche d'enseignements n'a pas été analysé de manière approfondie, à l'époque, par les stratèges européens : c'est la guerre de Sécession. Elle fut conduite à l'origine dans les deux partis avec des troupes à base de milices indisciplinées,... -

ATLANTA

- Écrit par Laurent VERMEERSCH

- 1 255 mots

- 2 médias

Symbole de l’affirmation économique des villes du sud des États-Unis, Atlanta est passée en quarante ans du rang de ville moyenne à celui de métropole internationale. Alors que l’agglomération comptait 2 millions d’habitants en 1980, elle en compte 5,9 millions en 2017, dont 420 000 dans la commune...

-

BATAILLES NAVALES - (repères chronologiques)

- Écrit par Michèle BATTESTI

- 844 mots

17 octobre 1855 Bombardement de Kinburn, durant la guerre de Crimée. La forteresse russe sur la mer Noire est détruite par trois « batteries flottantes » françaises, armées de canons rayés tirant des obus explosifs, protégées par un blindage, préfiguration des bâtiments cuirassés....

-

BLOCUS

- Écrit par Jean-Pierre COT

- 3 428 mots

- 3 médias

...plus, la théorie du voyage continu autorisait la capture d'un navire se dirigeant vers un port neutre, mais poursuivant son voyage jusqu'à un port bloqué. Pendant la guerre de Sécession, les tribunaux américains déclarèrent même « bonnes prises » des navires transportant des marchandises vers un port neutre... - Afficher les 27 références

Voir aussi

- NOIRE QUESTION

- MEXIQUE GUERRE DU (1861-1867)

- LEE ROBERT EDWARD (1807-1870)

- CONFÉDÉRÉS ÉTATS

- CARPET-BAGGERS

- UNION ÉTATS DE L'

- GUERRE CIVILE

- PARTI RÉPUBLICAIN, États-Unis

- ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

- CAROLINE DU NORD & CAROLINE DU SUD

- GUERRE TOTALE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, des origines à 1865

- NULLIFICATION, histoire des États-Unis

- AFRO-AMÉRICAINS ou NOIRS AMÉRICAINS