SÉDIMENTOLOGIE

Article modifié le

Sédimentation marine

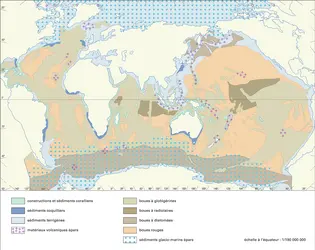

Les océans sont les principales régions de sédimentation actuelle ; si les variations rapides de milieu qui caractérisent l'ère quaternaire introduisent dans la disposition actuelle des sédiments une variété qui avait été inconnue au cours de la plupart des périodes antérieures, les sédiments marins n'en sont pas moins beaucoup plus monotones que les sédiments continentaux, et de vastes aires présentent une homogénéité remarquable quant à la composition et à l'épaisseur des dépôts.

Les océans reçoivent des terres émergées une grande masse de sédiments, apportés soit par l'intermédiaire des eaux courantes, soit par les vents. Le mode d'introduction de ces matériaux dans le milieu océanique, ponctuel dans le premier cas, diffus dans le second, règle la répartition des sédiments marins terrigènes. Mais une part encore plus importante des sédiments marins a été produite dans le milieu marin lui-même, soit par la précipitation chimique d'éléments dissous, soit parce que ces éléments dissous ont été extraits de l'eau de mer par des organismes vivants. Comme la plupart des éléments dissous proviennent initialement de la lithosphère, c'est presque entièrement aux dépens des continents que les océans se comblent peu à peu de sédiments. Le processus aboutirait à un nivellement général si une masse à peu près équivalente de sédiments marins n'étaient pas incorporés progressivement aux continents par le jeu des mouvements orogéniques affectant les marges continentales.

Modes de transport des sédiments marins

Les aires de sédimentation des divers types de dépôts océaniques sont déterminées par les possibilités d'accès, d'une part, et par les possibilités de maintien, d'autre part. Or, les éléments introduits dans l'océan mondial, et destinés à former plus tard les sédiments marins, peuvent, à partir des embouchures de fleuves ou de glaciers, ou à partir de la surface, être répartis vers les diverses régions du fond selon trois types de processus.

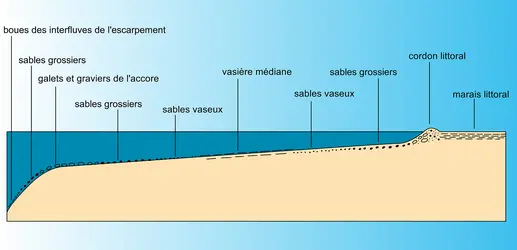

Le cheminement au ras du fond est particulièrement actif dans le milieu littoral, où la dérive, qui est essentiellement l'œuvre des houles, étale latéralement les matériaux grossiers ou sableux de part et d'autre des points d'introduction en milieu marin (embouchures et falaises). Il reste efficace, même à contre-pente, sur les plateaux continentaux, où les houles les plus longues ont un effet saisonnier et où les courants, et notamment les courants de marée, affectent les sables et les vases. Au-delà de la profondeur d'action des houles longues, les déplacements sur le fond paraissent n'affecter que certains itinéraires vers lesquels les sédiments se concentrent, et par lesquels ils dévalent, en masse et lors d'événements « catastrophiques », l'escarpement continental. Le long des canyons, ils acquièrent une vitesse leur permettant de se répandre sur les plaines abyssales, insuffisante toutefois pour qu'ils y puissent, sauf à proximité du débouché des canyons, escalader des contre-pentes. Enfin, dans les plaines abyssales, les sédiments boueux et gorgés d'eau semblent soumis à une reptation en nappe qui tend à réduire toutes les pentes à des valeurs infimes, en étalant presque parfaitement le remplissage des dépressions.

Les sédiments les plus fins ne peuvent pas se maintenir sur le fond à proximité du littoral, où l'agitation est trop grande lorsqu'il ouvre vers le large. C'est en suspension qu'ils sont transportés, et ils suivent les déplacements de l'eau jusqu'à ce que les courants les fassent parvenir dans des zones calmes où leur décantation est possible. Tantôt le dépôt est possible dans les replis du littoral, à l'abri des houles, où se forment les marais maritimes ; tantôt c'est grâce à la profondeur que les sédiments fins trouvent le calme : sur les parties profondes des plateaux continentaux, ils forment des vasières plus ou moins discontinues ; tantôt, enfin, les particules fines sont conduites vers le large et vont se décanter avec une extrême lenteur (due à leur extrême finesse) à des distances considérables de leur point d'introduction dans l'océan. Elles constituent alors les « boues rouges des grands fonds », si elles sont seules à pouvoir parvenir jusqu'au fond ; sinon, elles sont incorporées dans les boues organogènes.

Enfin, une part probablement plus importante des matériaux fournis par les continents aux océans sont introduits en solution : ils suivent alors les mouvements de l'eau jusqu'à homogénéisation complète ; leur retour à l'état solide est opéré en fonction des conditions climato-écologiques, soit par l'intermédiaire d'organismes vivants qui puisent leur nourriture parmi les matières en solution dans l'eau qui les baigne, soit directement par précipitation chimique en cas de sursaturation locale ou régionale.

La variété de ces modes de transport, le tri qui s'effectue au cours du transport, les limitations que les divers milieux apportent au cheminement ou au maintien des particules sur le fond déterminent une répartition des types de sédiments en fonction de la profondeur, d'une part, et de la place par rapport aux continents fournisseurs, d'autre part.

Sédimentation littorale

Si, en dernière analyse, tous les matériaux du littoral proviennent du continent, certains ont fait un long séjour au large avant de revenir à la côte. Les accumulations littorales comprennent donc deux types de sédiments : ceux qui, soit à partir des embouchures des fleuves, soit par l'érosion des falaises et des platiers rocheux, ont été directement fournis par les terres émergées, et ceux qui ont été rejetés à la côte, venant du plateau continental. Ces derniers sont moins variés et comportent, d'une part, des éléments détritiques (galets, graviers et sables) dont la mise en place sur le plateau date souvent de l'une des régressions quaternaires et avait été opérée par les fleuves et, d'autre part, des éléments organogènes (débris de coquilles ou d'algues calcaires). Leur rejet à la côte est dû au balayage du plateau continental par les houles longues (cela affecte surtout les sables et graviers), au transport en suspension par les courants (cela concerne surtout les pélites, particules fines qui constituent la matrice des vases) ou au transport sur flotteur (pour les éléments grossiers : galets accrochés à des algues à crampons, débris anguleux incorporés dans des glaces flottantes). La répartition de ces éléments venus du large n'est pas, comme pour les éléments transportés le long de la côte, conditionnée par les obstacles littoraux, alors qu'un promontoire peut entraver complètement la fourniture de sédiments au littoral à partir d'une embouchure déterminée.

C'est donc l'action des houles et des courants qui, soit par le balayage du plateau continental, soit par dérive littorale à partir des embouchures, règle la répartition des principaux types de sédiments littoraux.

Les galets sont des éléments grossiers, arrondis au cours de leur cheminement ; difficiles à transporter, ils sont généralement stables une fois parvenus à leur point de destination ; tantôt ils forment, dans les régions les plus agitées, des cordons littoraux, des flèches, ou des queues de comète dont ils sont les seuls constituants, parce que les éléments plus fins ne peuvent se maintenir en raison de l'agitation ; tantôt, associés à des sables ou à des graviers, ils composent en haut de plage d'étroits cordons, parfois discontinus, masqués presque complètement par les sables au cours de la belle saison. Leur stabilité fait que les accumulations qu'ils ont constituées survivent souvent aux conditions qui les ont façonnées, et sont les témoins durables des anciens stationnements du niveau de la mer.

Les sables sont plus sensibles aux variations saisonnières de l'agitation de la mer. Les plages qu'ils constituent sont moins stables, et ne se maintiennent qu'à la condition que la pente de l'avant-côte vers le large soit assez modérée. Ils sont abondants dans les embouchures, tapissant les chenaux des estuaires, formant les levées en bordure des bras des deltas.

Les pélites (ou lutites), qui constituent la fraction fine – et colmatante – des vases, se déposent dans les régions abritées, où elles forment des accumulations en faible pente, tantôt colonisées par la végétation, tantôt nues, ravinées par les chenaux de marée.

Enfin, les organismes qui vivent sur le littoral ou à proximité prélèvent parmi les éléments dissous dans l'eau de mer ceux qui sont nécessaires à leur édification, et construisent des édifices parfois importants : c'est le cas des coraux et, dans les régions tempérées, celui des algues calcaires (lithothamniées), dont les thalles s'accumulent en grands bancs et forment ce que l'on appelle « maërl » sur les côtes bretonnes.

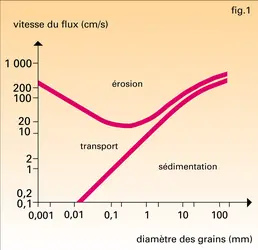

Les sédiments terrigènes du large

Les particules les plus grossières fournies par l'érosion qui s'exerce sur les continents cheminent, pour l'essentiel, en roulage, traînage ou saltation sur le fond. La limite dimensionnelle au-dessus de laquelle dominent ces processus varie selon les conditions locales, mais s'établit souvent au voisinage de 80 micromètres. Au-dessous, le transport s'effectue surtout par l'alternance entre des phases de sédimentation temporaire et des épisodes relativement brefs de remise en suspension et de prise en charge par les courants, pour les dimensions de particules comprises entre 80 et 5 micromètres environ. Au-dessous de 5 micromètres, le temps de chute nécessaire aux particules pour atteindre le fond devient si long que la sédimentation ne s'effectue que dans les milieux presque parfaitement calmes, où les remises en suspension après dépôt sont exceptionnelles.

Zonation des sédiments terrigènes grossiers

Les éléments déplacés par charriage sur le fond se répartissent en fonction du rapport qui existe entre leur taille et la compétence des agents éventuels de transport. On trouve donc généralement les sédiments les plus grossiers dans les zones ou l'agitation est la plus grande, qu'elle provienne des houles ou des courants : c'est ainsi que l'avant-côte est fréquemment tapissée, là du moins où des sédiments peuvent se maintenir, par des éléments grossiers qui prolongent les plages du littoral, et qui accomplissent souvent des migrations saisonnières entre l'estran et l'avant-côte. À des profondeurs plus grandes (quelques dizaines de mètres), la répartition des sédiments est étroitement conditionnée par la topographie du fond : les buttes, soumises à un frottement plus intense par les houles longues, sont tapissées de sable plus grossiers que ceux des parties déprimées. La zonation générale, qui admet donc une décroissance de la granulométrie quand croissent la profondeur et la distance à la côte, est altérée de ce fait par l'influence des formes mineures du relief sous-marin. De même, les parties les plus externes des plateaux continentaux, qui reçoivent de plein fouet les ondes longues venues du large (houles et ondes de marée), ne retiennent que les plus grossiers des sédiments terrigènes, ce qui est une autre altération à la loi générale d'amenuisement vers le large.

Les déplacements de matériaux qui s'opèrent sur les plateaux continentaux semblent dus essentiellement, sur les reliefs, à l'action des houles et des courants de marée : ce sont ces agents qui rendent compte de la disposition des bancs, des ridins, et des rubans de sable qui accidentent la mer Celtique (cf. merceltique, carte des sédiments). Mais la parfaite conservation, sur beaucoup de plateaux continentaux, des vallées jadis façonnées par les fleuves pléistocènes, même et surtout quand ces vallées sont obliques par rapport aux houles et aux courants de surface, implique que des cheminements s'y fassent vers le large, mus probablement par les courants de retour d'eau au ras du fond lors des plus fortes tempêtes (dont on sait qu'elles entraînent un transfert d'eau vers la côte). Cela s'accorderait, en tout cas, avec le fait que les principaux canyons sous-marins de certains escarpements continentaux soient dans le prolongement des vallées du plateau continental, qui canaliseraient donc vers ces canyons les sédiments cheminant sur le fond.

Dans ces mouvements qui affectent les sédiments terrigènes du plateau, ceux-ci sont intimement mêlés aux coquilles brisées, sables coralliens et débris d'algues calcaires. Ensemble, ces sables terrigènes et organogènes peuvent être amenés à se déplacer sur le fond, à constituer des rides ou des dunes hydrauliques, et à franchir irréversiblement l'accore (ou rebord du plateau continental) pour emprunter les canyons sous-marins dans un transit brutal vers les plaines abyssales. Les canyons, quelle que soit leur origine première – goufs, canyons fluviatiles, vallées submergées (cf. canyons sous-marins) – , sont les itinéraires préférentiels de ces cheminements vers le large, et le fond de leurs thalwegs apparaît presque toujours comme tapissé d'éléments grossiers (sables et graviers) alors que les flancs sont entaillés dans des dépôts plus fins (limons et argiles).

Dans les plaines abyssales, les sables et graviers venus du plateau alternent avec les éléments plus fins qu'ils ont arrachés au flanc des canyons, ou qui se sédimentent par décantation dans l'intervalle de deux manifestations de ces « courants de turbidité » (cf. courants deturbidité). Leurs aires d'étalement s'étendent à toute la plaine abyssale.

Répartition des sédiments terrigènes transportés en suspension

La répartition des sédiments transportés en suspension est affranchie des considérations de pente qui limitent l'extension de ceux qui cheminent au ras du fond. Mais, de ce point de vue, on doit rapprocher des sédiments pélitiques certains sédiments grossiers dont la mise en place s'est faite par chute libre depuis un point quelconque de la surface : c'est le cas, un peu partout mais en très faible quantité, des galets transportés par des algues à crampons (il arrive parfois qu'il se trouve un galet isolé dans un dragage de vase fine homogène). C'est surtout le cas des éléments transportés par les glaces flottantes : cailloux et sables des plages des régions polaires, emprisonnés dans les glaces qui se forment sur le littoral, et entraînés avec elles vers le large lors de la débâcle, éléments de moraine de fond charriés par les icebergs. Ces sédiments « glacio-marins » bordent les régions froides, et leur aire de répartition reflète celle qui est parcourue par les glaces flottantes. On peut en rapprocher les sédiments transportés dans l'atmosphère, qui sont déposés à la surface de la mer et tombent de là en chute libre vers le fond : sables désertiques sahariens portés par les alizés vers l'Atlantique ; cendres volcaniques tapissant les fonds de part et d'autre des îles Aléoutiennes ; « pluies » météoritiques.

Les pélites forment cependant, hors des régions circumpolaires, l'essentiel des dépôts terrigènes dans les parties centrales des océans. Alors que sablons et limons se décantent assez vite, après chaque remise en suspension, pour se redéposer sur le plateau continental et retrouver leurs gîtes antérieurs dans les régions déprimées, les particules les plus fines peuvent être entraînées vers le large par les courants généraux, et font plusieurs fois le tour du monde avant de parvenir au fond. Les milliers d'années qui peuvent séparer l'introduction d'une de ces particules dans le milieu océanique de son dépôt définitif dans les grands fonds (il faut cinq cents ans à une particule de un micromètre pour descendre de 5 kilomètres en chute libre, dans un milieu parfaitement calme) expliquent la remarquable homogénéité de ces sédiments terrigènes fins, qui ont la même composition partout dans le monde. Cette homogénéité permet aux éléments d'origine tropicale de dominer partout, puisque les régions tropicales sont, par leur surface, par l'épaisseur de leurs altérites et la vigueur de l'érosion qui s'y produit, les plus gros fournisseurs de particules argileuses. Aussi ces dépôts sont-ils, lorsque aucun élément organogène ne s'y mêle, dominés par les argiles rouges tropicales, et méritent le nom de « boues rouges des grands fonds ». Leur taux de sédimentation est faible, de l'ordre de un millimètre par millénaire. C'est ce qui explique qu'ils n'occupent que les régions où ne parvient aucun dépôt organogène.

Les sédiments organogènes

Les constituants des sédiments organogènes sont les restes d'organismes vivants marins : algues calcaires, coraux, mollusques et crustacés, foraminifères, diatomées, coccolithophores. La répartition de ces sédiments est déterminée par deux facteurs essentiels : d'une part, la façon dont les débris de ces organismes parviennent sur le fond, d'autre part, leur nature chimique qui les rend ou non sensibles à la dissolution en profondeur. Les organismes en question vivent les uns sur le fond ou dans le sédiment même, les autres en suspension dans l'eau (cf. océan et mers - Vie benthique, océan et mers - Vie pélagique).

Les débris des premiers ne sont donc mis en circulation qu'à partir d'aires limitées, et cheminent sur le fond de la même façon que les débris terrigènes grossiers sauf à être, le cas échéant, remis en suspension aux faibles profondeurs. Les débris de coquilles et les tests de foraminifères benthiques du précontinent, les broyats d'algues calcaires ou de coraux sont donc étalés par les houles, les courants et les sous-écoulements des vallées et canyons, sur des aires de répartition très analogues à celles des sédiments terrigènes sableux, et se comportent comme ces sédiments, par exemple vis-à-vis des courants de turbidité.

Les débris des organismes planctoniques, qui vivent dans les eaux de surface et dérivent avec elles, tombent au contraire en pluie sur le fond, sans aucun lien avec le relief de celui-ci. Ils se comportent à ce point de vue comme les boues terrigènes, mais leur taille généralement plus grande (du moins pour les tests de foraminifères et même pour ceux des diatomées) fait qu'ils ne tapissent le fond que dans les aires où ils ont vécu, et que la répartition des sédiments organogènes d'origine planctonique reflète celle du plancton vivant : les boues dites à globigérines comportent surtout des foraminifères calcaires et couvrent essentiellement les régions chaudes et tempérées ; les boues à diatomées occupent les régions plus froides, vers 500 de latitude. Partout où coexistent dans le plancton les foraminifères calcaires et les organismes siliceux (diatomées dans les régions froides ou radiolaires dans les régions chaudes), les foraminifères, plus gros (de l'ordre de 100 micromètres, alors que les diatomées sont de l'ordre de 10 micromètres), l'emportent absolument dans la pluie de sédiments organogènes. Mais les débris calcaires sont soumis, aux fortes profondeurs, à une dissolution dans l'eau de mer plus froide, et, au-delà de 4 500 mètres environ, ils ne peuvent pas atteindre le fond. Aussi, dans les parties les plus profondes des océans, les sédiments sont-ils composés uniquement de débris d'organismes siliceux, s'il s'en trouve parmi le plancton (et c'est l'origine des boues à radiolaires du Pacifique équatorial), et des boues rouges des grands fonds.

Les taux de sédimentation de ces divers constituants sont très contrastés : les ordres de grandeur sont de 1 mm par 1 000 ans pour les boues rouges, de 4 mm par 1 000 ans pour les boues siliceuses, de 2 cm par 1 000 ans pour les boues calcaires ; ce sont donc ces dernières qui donnent l'aspect d'ensemble du sédiment, lorsque les trois types de dépôts coexistent. Mais, lorsqu'il s'y ajoute des dépôts terrigènes, tous les constituants pélagiques sont complètement estompés, car les taux de sédimentation des éléments terrigènes peuvent être beaucoup plus importants.

Les sédiments d'origine chimique

En diverses régions, des précipitations chimiques affectent les sels dissous dans l'eau de mer ; il est probable que ces processus ne sont pas uniquement chimiques et que, dans la plupart des cas, l'action de bactéries est déterminante. Quoi qu'il en soit, des sédiments considérés comme des précipitations chimiques se rencontrent dans deux types de localisations : sur les plateaux continentaux des mers chaudes, où le carbonate de calcium forme des boues calcaires azoïques, et dans les profondeurs océaniques, où des nodules (de fer et de manganèse, en particulier) sont parfois épars sur le fond. Localement, la précipitation chimique peut provenir de la sursaturation de l'eau, comme dans les dépressions axiales de la mer Rouge.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André JAUZEIN : professeur à la faculté des sciences de l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie, directeur du laboratoire de géologie de l'École normale supérieure de Paris

- Jean-Pierre PINOT : professeur à l'université de Bretagne-Occidentale, Brest

- André VATAN : ancien conseiller scientifique à l'Institut français du pétrole

Classification

Médias

Autres références

-

ANTHROPOCÈNE

- Écrit par Françoise DREYER

- 2 712 mots

- 2 médias

...lequel il est identifié doit présenter un marqueur stratigraphique (biologique ou non) qui permette de reconnaître la limite inférieure de l’étage. La sédimentation doit y être continue, de préférence marine, sans changement de faciès (aspect des couches caractéristique du paléoenvironnement, c’est-à-dire... -

BOURCART JACQUES (1891-1965)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 589 mots

Naturaliste de formation, Jacques Bourcart consacra une grande partie de sa vie à la géologie classique en y faisant preuve d'un esprit novateur et anticonformiste. Au cours de ses recherches sur le Quaternaire du Maroc, il aborda les problèmes littoraux et écrivit une œuvre d'une profonde réflexion...

-

CANYONS SOUS-MARINS

- Écrit par Maurice GENNESSEAUX

- 7 547 mots

- 4 médias

...vallées majeures creusées dans les marges continentales jusqu'au pied des pentes. On pourrait, en premier lieu, proposer une classification fondée sur la dynamique sédimentaire et l'évolution des canyons. Elle comprendrait deux grandes divisions : d'une part, les canyons actifs, caractérisés par des remaniements... -

CAYEUX LUCIEN (1864-1944)

- Écrit par Myriam COHEN

- 373 mots

Géologue français ; tout d'abord orienté vers l'enseignement, Lucien Cayeux fait trois ans d'École normale, puis il part pour Lille, où il préparera une licence de sciences. Après cinq ans d'assistanat à la faculté des sciences de Lille, il rejoint l'École des...

- Afficher les 32 références

Voir aussi

- PERMÉABILITÉ, géologie

- HYDRODYNAMIQUE FLUVIALE

- COMPÉTENCE, hydrologie

- SABLE

- ÉMOUSSÉS

- ÉROSION & SÉDIMENTATION ÉOLIENNES

- POROSITÉ

- ACCUMULATIONS MARINES

- PRÉCONTINENT

- STRATIFICATION ENTRECROISÉE

- RIPPLE MARKS

- SÉDIMENTATION LACUSTRE

- ÉROSION & SÉDIMENTATION CONTINENTALES

- SÉDIMENT TERRIGÈNE

- SÉDIMENT ORGANOGÈNE

- SÉDIMENTAIRES ROCHES

- ÉROSION & SÉDIMENTATION FLUVIALES

- SÉDIMENTATION FIGURES DE

- STRATIFICATIONS

- FACIÈS, géologie

- GALETS

- GRAVIERS

- MARGINO-LITTORAUX MILIEUX

- SÉDIMENTATION MARINE

- CARBONATÉES ROCHES

- BOUES ROUGES DES GRANDS FONDS

- PÉTROLOGIE

- TEXTURES, pétrographie

- STRUCTURE, pétrographie

- COUCHES ou STRATES, géologie

- JOINTS, géologie

- SÉDIMENTS TRANSPORT DES