SÉMANTIQUE

Article modifié le

Au-delà des mots

Lexique et syntaxe

Il n'est pas toujours aisé de délimiter les domaines respectifs de ces deux composantes. D'abord à cause de l'existence d'unités qui, tout en étant de dimension supérieure au mot, sont dans une certaine mesure « lexicalisées » : syntagmes figés (ou « lexies » : « chemin de fer » et « chemin de terre », « pomme de terre », « pomme d'api », « pomme d'Adam »...), mais aussi locutions et proverbes ; ensuite, parce que les unités syntaxiques – morphèmes grammaticaux, parties du discours, catégories, fonctions et relations grammaticales – sont elles aussi sémantisées, même si leur sens se laisse plus difficilement définir que celui des unités lexicales. Le sens d'une phrase apparaît donc comme la résultante du sens de sa construction syntaxique et de son matériel lexical, et ne peut être décrit qu'au sein d'un « modèle global » des unités phrastiques.

La sémantique de la phrase

Ajoutons d'abord aux considérations précédentes sur l'analyse sémique qu'elle n'est pas toujours indifférente aux aspects combinatoires du sens lexical. C'est ainsi que Greimas ou Pottier admettent dans le sémème des traits particuliers, dits « classèmes », ayant pour fonction d'assurer, pour les mots polysémiques, la sélection d'un sens compatible avec le « cotexte » (leur environnement linguistique immédiat) et, du même coup, la cohésion du syntagme ou de la phrase ; proposition qui reste toutefois limitée, car elle ne s'intègre pas dans un modèle global de la phrase.

On pourrait aussi mentionner le modèle distributionnel, mais il n'est pas lui non plus « global », car se sont développées sous cette étiquette deux théories bien distinctes, l'une de nature exclusivement syntaxique (Z. Harris), et l'autre de nature purement lexicale (J. Apresjan) : il s'agit dans cette dernière perspective de ramener le sens des morphèmes et des mots à leur « distribution » (ensemble des environnements linguistiques de l'unité), estimée susceptible d'être appréhendée de façon plus « objective » que le sens lui-même, en postulant l'existence entre sens et distribution d'une relation de correspondance biunivoque. Ainsi, Apresjan montre que le paradigme des adjectifs susceptibles de se substituer à good dans la structure : « X animé + to be + adj. + at + Y inanimé », est sémantiquement homogène. Mais il n'en est malheureusement pas toujours ainsi : la communauté de distribution n'est une condition ni suffisante, ni nécessaire (par exemple, « se rappeler quelque chose » vs « se souvenir de quelque chose ») à la parenté sémantique. L'approche distributionnelle permet des observations intéressantes sur le comportement syntagmatique des unités lexicales, mais on ne saurait assimiler sens et distribution.

Enfin, s'il est un modèle qui se veut « global » (ou « intégré »), c'est bien évidemment la grammaire générative.

En 1963, Katz et Fodor se chargent d'expliciter les mécanismes de la composante sémantique du modèle défini par Chomsky à l'aide de « restrictions sélectives » dont sont marqués les items lexicaux et de « règles de projection » qui amalgament successivement deux à deux, compte tenu de leur relation syntaxique, les contenus de ces items. La démarche s'apparente à celle de l'analyse componentielle (puisque les contenus lexicaux sont décomposés en traits), mais son originalité et son succès d'alors tiennent au fait que l'analyse est incorporée à un modèle global de la phrase, qui lui impose ses propres contraintes : elle doit user d'un appareil descriptif adéquat, et formalisé (formalisation qui du reste dissimule mal le caractère « bricolé », et négligemment ad hoc, des échantillons d'analyse proposés par Katz et Fodor).

Voici donc le modèle de Chomsky doté d'une sémantique. Admise par la petite porte, cette composante va bientôt, tel le cheval de Troie, semer la zizanie dans les rangs des tenants de la grammaire générative, en désaccord sur la place qu'il convient d'accorder à la nouvelle venue – et ce sera, à la fin des années 1960, la rupture entre les partisans du modèle « standard » (bientôt « étendu ») et les schismatiques de la « sémantique générative » (Lakoff, Postal, Mc Cawley...), lesquels remettent radicalement en cause la chronologie des événements génératifs proposés par Chomsky, et l'autonomie des deux composantes sémantique et syntaxique : la structure profonde d'une phrase, ce n'est plus, dans cette perspective, une structure syntaxique ensuite interprétée sémantiquement, c'est sa représentation sémantique progressivement convertie en structure de surface ; représentation qui se caractérise par le fait qu'elle se doit d'inclure toutes les informations pertinentes, et en particulier des aspects du sens injustement négligés jusqu'alors, comme les présuppositions, le « focus », les quantificateurs, les modalités – et même le problème de la cohérence transphrastique.

Au-delà de la phrase

Un texte écrit ou oral n'est pas une simple juxtaposition de phrases : il obéit à des règles d'organisation, dont certaines s'appliquent à toutes les formes de discours, et d'autres sont propres à certains types de textes.

Durant les années 1970, on assiste à la reconnaissance de l'unité-texte comme unité linguistique à part entière, et à l'éclosion de nombreuses grammaires textuelles, plus ou moins calquées sur les grammaires de phrase existantes. Dans ces grammaires, la cohérence sémantique d'un texte peut être envisagée au niveau local de l'enchaînement des phrases (fonctionnement des connecteurs, de l'anaphore/cataphore, etc.), ou bien global (dans le cas par exemple des modèles narratifs développés, à la suite de Propp, par Greimas et son école) ; et nous mentionnerons une notion descriptive particulièrement productive pour la sémantique textuelle : c'est la notion d' isotopie – principe de cohésion textuelle reposant sur la récurrence d'un même trait de sens, dénotatif ou connotatif –, introduite par ce même Greimas, puis affinée par des linguistes tels que Rastier.

Dès que la sémantique s'aventure au-delà du mot, elle rencontre sur sa route deux problèmes de taille, et qu'elle est loin d'avoir encore résolus : le problème de l'articulation de ces deux paliers de structuration du signifié, dont l'autonomie est toute relative, que sont le lexique et la syntaxe ; et le problème des effets du cotexte (linguistique) et du contexte (extralinguistique) sur le sens des unités de langue au cours de l'actualisation discursive, lorsque le sens se convertit en « signification ».

Le mieux connu de ces effets est la sélection : le cotexte lève la polysémie des unités lexicales (« ce café est délicieux » vs « ce café est bruyant »), et le contexte se charge de faire disparaître les ambiguïtés restantes (« je n'aime pas ce café ») ; mais le cotexte et le contexte ont sur le sens bien d'autres incidences – suspension de certains traits, activation d'autres, modification de leur hiérarchie, ajout de spécifications inédites – qui n'ont pas encore été suffisamment explorées.

De plus, si le linguiste n'est pas trop embarrassé devant l'action du cotexte, il n'en est pas de même du contexte, qui n'est pas a priori de son ressort ; contexte dont l'extension est infinie, et infiniment variable (puisque le contexte pertinent peut être étroit ou large et que, sous ce vocable, il faut admettre aussi l'ensemble des savoirs que les interlocuteurs possèdent sur le monde), et qui peut intervenir à tous les niveaux du fonctionnement de l'énoncé (par exemple, dans le mécanisme de l'anaphore dite « associative » : « Nous arrivâmes à un village. L'église était fermée »). Quelle place et quel sort convient-il d'accorder à ces informations contextuelles et « encyclopédiques » ? C'est là une question lancinante pour tous ceux qui s'occupent de sémantique – et, plus particulièrement, pour les spécialistes du traitement automatique des langues et les tenants de l'approche cognitive.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Catherine KERBRAT-ORECCHIONI : agrégée, docteur d'État, professeur de linguistique à l'université de Lyon-II

Classification

Média

Autres références

-

ACOUSMATIQUE MUSIQUE

- Écrit par François BAYLE

- 7 825 mots

- 5 médias

Une quatrième approche pourrait compléter la précédente en insistant volontairement sur les figures du champ sémantique qui nous semblent « induites » dans la genèse et la prolifération des formes sonores produites et perçues en situation acousmatique. Les « relations imaginées » y seront figurées... -

ADJECTIF

- Écrit par Robert SCTRICK

- 504 mots

Élément linguistique appartenant à une classe dont les caractéristiques peuvent être envisagées du triple point de vue sémantique, morphologique ou syntaxique. Selon le niveau d'analyse retenu, l'extension de la classe présente certains flottements, alors même que sa compréhension ne semble...

-

ADVERBE

- Écrit par Robert SCTRICK

- 312 mots

L'une des parties du discours traditionnellement définie par sa propriété sémantique de modifier le contenu du prédicat ou de l'assertion, l'adverbe présente, en outre, la possibilité récursive de se combiner avec soi-même. Les difficultés de l'analyse proviennent surtout du fait qu'on...

-

AMBIGUÏTÉ, linguistique

- Écrit par Pierre LE GOFFIC

- 685 mots

Un mot ou un énoncé sont dits ambigus quand ils sont susceptibles d'avoir plusieurs interprétations. Cette définition intuitive étant très large, on s'efforce en linguistique de la préciser en circonscrivant, parmi tous les malentendus, équivoques et autres imprécisions du langage,...

- Afficher les 73 références

Voir aussi

- CATÉGORISATION

- SÉMÈME

- PROTOTYPE, sémantique

- COMMUTATION, linguistique

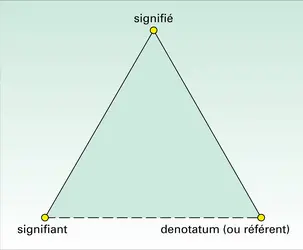

- TRIANGLE SÉMIOTIQUE

- POTTIER BERNARD (1924- )

- COTEXTE, linguistique

- CLASSÈME

- LEXICOLOGIE

- SIGNIFICATION

- LEXIQUE

- COMPONENTIELLE ANALYSE

- ÉNONCIATION, linguistique

- BRÉAL MICHEL (1832-1915)

- GRAMMAIRE GÉNÉRATIVE & TRANSFORMATIONNELLE

- STRUCTURALISME, anthropologie

- UNITÉS LINGUISTIQUES

- ILLOCUTIONNAIRE ACTE

- LEXÈME, linguistique

- STRUCTURALISME, grammaire

- STRUCTURE PROFONDE & STRUCTURE SUPERFICIELLE, linguistique

- SIGNIFIANT

- SIGNIFIÉ

- COGNITIVISME

- DISTINCTIVITÉ, linguistique