SÉMANTIQUE

Article modifié le

L'approche cognitive

L'apport essentiel des sciences cognitives à la sémantique linguistique consiste dans le modèle prototypique de la catégorisation, introduit en psychologie par E. Rosch, et appliqué, à partir des années 1980, par des linguistes comme G. Lakoff ou R. W. Langacker, à l'analyse du sens, et surtout de celui des mots, même si certaines applications ont été également tentées en phonologie, morphologie, syntaxe, linguistique textuelle ou théorie des actes de langage.

La notion de prototype

La catégorisation est pour l'être humain un processus essentiel, qui fonde toutes ses opérations perceptives, mentales ou langagières. Or ce processus pose la question suivante : sur quelle(s) base(s) range-t-on tel ou tel objet dans telle ou telle catégorie ? Quels sont les critères qui président à ces regroupements ?

La théorie classique (dite des « CNS ») considère que cette opération se fait sur la base de certaines propriétés communes, conditions nécessaires et suffisantes de l'admission de l'objet dans la classe. Mais, en fait, certains tests et expériences établissent que tous les membres des catégories constituées ne sont pas équivalents : certains objets sont de meilleurs exemplaires que d'autres, qui sont quant à eux de moins bons représentants de la catégorie. Ainsi, pour la catégorie des oiseaux, le moineau est un meilleur représentant que la poule, l'autruche ou le pingouin ; dans l'ensemble des fruits, la pomme est jugée (dans nos sociétés du moins) comme le meilleur représentant, et l'olive comme le plus médiocre. Le meilleur exemplaire est appelé « prototype », et c'est autour de cette figure centrale que s'organise toute la catégorie. Dans cette perspective, les membres d'une catégorie sont regroupés sur la base d'une ressemblance plus ou moins forte avec le prototype (c'est « l'échelle de typicalité »), et non sur la base d'un ensemble de propriétés qu'ils partageraient nécessairement tous.

Application à la sémantique lexicale

Les mots peuvent à divers titres être assimilés à des catégories : d'une part, leur sens est un ensemble de traits (définition en « compréhension », ou « intension »), et il renvoie à un ensemble d'objets extralinguistiques (définition en « extension ») ; d'autre part, les mots entretiennent certaines relations d'inclusion (hypo-/hyperonymie).

– En ce qui concerne le niveau « intracatégoriel » (interne au mot), notons d'abord que l'approche prototypique ne remet pas en cause le principe de décomposition des concepts en traits, mais seulement le caractère nécessaire et suffisant de ceux-ci, en introduisant la gradualité. En effet, à la question : quels sont les critères qui président au regroupement d'objets différents sous une même étiquette désignative ?, l'analyse componentielle répond : celui-ci s'effectue sur la base de propriétés communes, reflétées dans le sémème par les sèmes dénotatifs (qui sont autant de « CNS ») ; mais, dans la perspective prototypique, les différents membres de la classe dénotative n'ont pas besoin d'avoir tous les mêmes propriétés exactement : il suffit qu'ils aient avec le prototype un certain degré de ressemblance. Cette perspective permet donc de rendre compte du caractère flou des signifiés lexicaux (existence de différents degrés d'appartenance d'un élément à un ensemble), qu'on envisage ces signifiés en extension (certains objets tombent sans contestation possible sous le coup du concept, alors qu'on va pour d'autres hésiter davantage), ou en compréhension (certaines composantes du sens sont plus essentielles, plus « saillantes » que d'autres).

– En ce qui concerne le niveau « intercatégoriel » (des relations entre mots), on a précédemment signalé que la relation d'hypo-/hypéronymie était, elle aussi, floue : une voiture est un véhicule plus authentique qu'un bateau ou un avion ; une rue est une voie de circulation urbaine plus typique qu'un boulevard ou une impasse (le terme correspondant au prototype étant aussi le terme « non marqué » dans l'ensemble des hyponymes, et pouvant à ce titre jouer dans certaines circonstances le rôle de terme générique). Notons que cette seconde application est plus restreinte que la première puisque, contrairement à ce que les cognitivistes semblent croire, le lexique n'est que très partiellement structuré de façon taxinomique.

– Enfin, dans La Sémantique du prototype (1990), Kleiber envisage une autre application du modèle prototypique à la sémantique lexicale, mais qui ne vaut que pour la version « étendue » du modèle, laquelle s'oppose à la version « standard » en ce qu'elle ne postule plus, pour une catégorie donnée, une figure centrale à laquelle sont rapportés tous les membres, mais repose sur des liens associatifs entre les différents membres eux-mêmes : ceux-ci sont appariés deux à deux, mais tous n'ont pas forcément entre eux de traits communs. Pour Kleiber, cette conception (dite de la « ressemblance de famille ») s'applique parfaitement au problème de la polysémie (c'est-à-dire aux relations entre les membres-sémèmes au sein de la catégorie-signifié) : dans l'exemple précédemment mentionné de « canard », le sémème /journal/ n'a plus rien à voir avec le sémème /animal/, dont il découle pourtant par glissements successifs. Dans une telle conception, c'est le sens « propre » qui occupe alors la fonction de prototype, ce bon vieux sens propre que les linguistes connaissent bien, mais dont ils connaissent aussi le caractère problématique.

Évaluation de l'approche prototypique

Cette approche introduit dans la description du sens des mots plus de souplesse, car elle permet d'accorder droit de cité à des spécifications telles que [qui vole] pour « oiseau », spécifications qui ont une indéniable pertinence empirique, mais qu'exclut le modèle structural, du moins dans sa version « dure » – car on a vu que l'analyse sémique n'était pas toujours si spartiate, et qu'elle récupérait dans la connotation les exclus de la dénotation. La différence entre les deux modèles se réduit alors au fait que l'analyse componentielle maintient une certaine distinction entre ces deux types de traits, alors que l'approche prototypique assimile traits dénotatifs et connotatifs, distinctifs et encyclopédiques.

La perspective cognitive met également un terme à l'isolement de la sémantique linguistique : pour elle, les signifiés lexicaux ne peuvent être étudiés de manière appropriée que relativement aux capacités cognitives générales de l'homme, et la sémantique lexicale doit travailler en étroite collaboration avec les autres disciplines qui étudient le fonctionnement de l'esprit humain : psychologie surtout, mais aussi neurosciences, intelligence artificielle ou anthropologie culturelle.

Mais ces deux aspects positifs ont leur contrepartie négative (sans parler des incertitudes qui pèsent sur la notion même de prototype : est-ce un exemplaire particulièrement représentatif, ou familier ? est-il unique ou pluriel, réel ou idéal ?) :

– En premier lieu, à vouloir assouplir la représentation des contenus lexicaux, le risque est grand d'en faire des sortes de fourre-tout ; or le sens d'un mot comme « étoile », ce n'est pas la somme de tous les savoirs (scientifiques, empiriques, mythiques, symboliques...) que les locuteurs ont de la chose. Il n'est pas vrai non plus que « plus l'individu ressemble au prototype, plus son appartenance à la catégorie sera nette » : certains fauteuils ressemblent plus à la chaise prototypique que certaines chaises, seulement ils sont pourvus d'accoudoirs, et cela suffira pour les faire basculer dans la catégorie des fauteuils – où l'on retrouve la notion de distinctivité, dont il n'est pas si facile de se débarrasser. Une chaise, ce n'est pas « tout objet qui ressemble à la chaise prototypique », mais tout objet qui lui ressemble à certains égards, et ces « égards-là » (qui ne sont rien d'autre que les propriétés distinctives), il revient au sémanticien de les mettre à jour. On peut donc se demander si un modèle componentiel assoupli n'est pas plus approprié que le modèle prototypique à la description du fonctionnement du lexique. Il se peut aussi que cela dépende du champ sémantique envisagé : que les adjectifs de couleur soient utilisés par rapport à une représentation prototypique, alors qu'un terme tel que « avare » est plus vraisemblablement choisi en fonction du trait qui définit son contenu (c'est-à-dire [qui a la passion de l'argent, aime en amasser, et déteste en dépenser]), indépendamment de toute comparaison avec quelque Harpagon prototypique.

Pour trancher ce débat, plutôt que de recourir à des tests toujours sujets à caution, il serait sans doute plus judicieux d'observer, dans l'activité discursive elle-même, quelles sont les manifestations du travail de sélection lexicale : hésitations et embarras du locuteur (« c'est une chaise, enfin, une espèce de chaise un peu bizarre... »), controverses entre les interlocuteurs (« mais c'est bien trop petit pour être un fleuve ! », « c'est pas un tabouret, y a un dossier ! »), toutes ces « mini-négociations » prouvant à la fois que les choix lexicaux reposent bien généralement sur la reconnaissance de certains traits inscrits dans le signifié, et que la conception de ces traits peut varier d'un locuteur à l'autre, d'une situation à l'autre, et d'un usage à l'autre – d'où le flou sémantique des unités de langue, et la possibilité de ces affrontements discursifs si bien attestés dans les conversations quotidiennes. (Notons que les variations individuelles sont plus importantes encore en matière de prototype, sans que cela ait forcément des incidences sur l'emploi des mots : Pierre et Paul peuvent utiliser semblablement le mot « oiseau » sans en avoir la même représentation prototypique).

Il apparaît donc que ce « nouveau talisman » qu'est d'après Claude Hagège la notion de prototype ne constitue en aucun cas une solution miracle pour la sémantique lexicale.

– En second lieu, à vouloir décloisonner la sémantique linguistique, le risque est grand de la voir se fondre dans la psychologie : François Rastier signale ce danger et dénonce la conception mentaliste du sens qui règne chez les cognitivistes : pour eux (comme pour les préstructuralistes), le contenu d'un lexème est systématiquement assimilé au concept, alors que « le coup de génie de Saussure » avait précisément consisté « à rapatrier le signifié dans les langues, en le distinguant du concept logique ou psychologique ». Mentalisme généralement aggravé par un universalisme corrélatif : comme les significations sont ramenées à des opérations mentales, et que celles-ci sont admises comme étant universelles, les significations ne peuvent être qu'universelles (alors qu'il y a autant de systèmes sémantiques différents qu'il y a de langues différentes), Rastier mentionnant tout de même l'existence de la « sémantique cognitive comparée », qui se préoccupe du rôle des facteurs culturels dans le fonctionnement du sens, et dont les débuts sont extrêmement prometteurs.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Catherine KERBRAT-ORECCHIONI : agrégée, docteur d'État, professeur de linguistique à l'université de Lyon-II

Classification

Média

Autres références

-

ACOUSMATIQUE MUSIQUE

- Écrit par François BAYLE

- 7 825 mots

- 5 médias

Une quatrième approche pourrait compléter la précédente en insistant volontairement sur les figures du champ sémantique qui nous semblent « induites » dans la genèse et la prolifération des formes sonores produites et perçues en situation acousmatique. Les « relations imaginées » y seront figurées... -

ADJECTIF

- Écrit par Robert SCTRICK

- 504 mots

Élément linguistique appartenant à une classe dont les caractéristiques peuvent être envisagées du triple point de vue sémantique, morphologique ou syntaxique. Selon le niveau d'analyse retenu, l'extension de la classe présente certains flottements, alors même que sa compréhension ne semble...

-

ADVERBE

- Écrit par Robert SCTRICK

- 312 mots

L'une des parties du discours traditionnellement définie par sa propriété sémantique de modifier le contenu du prédicat ou de l'assertion, l'adverbe présente, en outre, la possibilité récursive de se combiner avec soi-même. Les difficultés de l'analyse proviennent surtout du fait qu'on...

-

AMBIGUÏTÉ, linguistique

- Écrit par Pierre LE GOFFIC

- 685 mots

Un mot ou un énoncé sont dits ambigus quand ils sont susceptibles d'avoir plusieurs interprétations. Cette définition intuitive étant très large, on s'efforce en linguistique de la préciser en circonscrivant, parmi tous les malentendus, équivoques et autres imprécisions du langage,...

- Afficher les 73 références

Voir aussi

- CATÉGORISATION

- SÉMÈME

- PROTOTYPE, sémantique

- COMMUTATION, linguistique

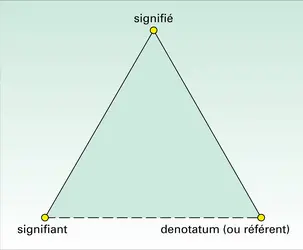

- TRIANGLE SÉMIOTIQUE

- POTTIER BERNARD (1924- )

- COTEXTE, linguistique

- CLASSÈME

- LEXICOLOGIE

- SIGNIFICATION

- LEXIQUE

- COMPONENTIELLE ANALYSE

- ÉNONCIATION, linguistique

- BRÉAL MICHEL (1832-1915)

- GRAMMAIRE GÉNÉRATIVE & TRANSFORMATIONNELLE

- STRUCTURALISME, anthropologie

- UNITÉS LINGUISTIQUES

- ILLOCUTIONNAIRE ACTE

- LEXÈME, linguistique

- STRUCTURALISME, grammaire

- STRUCTURE PROFONDE & STRUCTURE SUPERFICIELLE, linguistique

- SIGNIFIANT

- SIGNIFIÉ

- COGNITIVISME

- DISTINCTIVITÉ, linguistique