SÉNÈQUE (4 av. J.-C. 65 apr. J.-C.)

Article modifié le

Les œuvres en prose

La date de composition de la Consolation à Marcia, adressée à la fille de l'historien romain Cremutius Cordus, condamné sous Tibère à cause de ses idées républicaines, ne peut se placer qu'après la mort de cet empereur, c'est-à-dire après l'avènement de Caligula (37 apr. J.-C.). C'est pendant le temps de l'exil de Sénèque (41-49) qu'il faut situer la consolation adressée à sa mère Helvia, destinée à la réconforter en cette circonstance, et la consolation adressée à l'affranchi Polybe, favori de l'empereur Claude et chargé de la fonction de secrétaire des requêtes. Cette dernière consolation, qui est, en fait, une pétition déguisée en vue d'obtenir son rappel d'exil, prend pour prétexte la mort du frère de Polybe et se perd en flatteries assez indignes à l'égard de celui-ci. On peut situer avec précision sa composition au cours de l'année 43. En ce qui concerne les tendances philosophiques de Sénèque, ces œuvres n'apportent qu'un témoignage de valeur très limitée. L'écrit de consolation, qui se situe dans une tradition que l'on peut faire remonter jusqu'aux sophistes, ne s'adresse pas aux adeptes de la philosophie, mais aux profanes. Ce n'est donc pas un texte d'enseignement philosophique au sens propre du terme. Il s'efforce toujours d'énumérer tous les motifs de consolation que l'on peut trouver, sans chercher à savoir s'ils sont compatibles ou non avec un système philosophique déterminé. C'est pourquoi il n'y avait certainement pas de différence fondamentale entre une consolation écrite par un académicien ou par un stoïcien, ou même par un auteur de formation purement rhétorique. Il ne faut donc pas accorder aux affirmations de Sénèque contenues dans ses écrits de consolation la même valeur philosophique qu'à celles de ses lettres et de ses écrits dogmatiques. Le corpus des lettres de Cicéron (surtout Ad familiares) et celui des lettres de Pline le Jeune nous montrent que ces écrits de consolation étaient extrêmement répandus et avaient une sorte de caractère institutionnel à la fin de la République romaine et à l'époque impériale.

L'Apocolocynthosis (« la métamorphose en citrouille ») est une satire ménippée, fort spirituelle, sur la mort de l'empereur Claude. La virulence haineuse de cet ouvrage laisse supposer qu'il a été composé peu de temps après la mort de l'empereur (54), c'est-à-dire dans un temps où l'amertume de Sénèque était encore vive.

Trois écrits en prose composés par Sénèque pourraient être désignés dans le langage technique de la philosophie antique comme des ethologiae ou des characterismoi. Ils correspondent en effet à cette partie bien déterminée de la parénèse philosophique dans laquelle on fait la description d'une vertu ou d'un vice ; on en donne la définition, on en décrit les caractéristiques, souvent en y ajoutant celles de la vertu ou du vice contraire, et l'on indique les moyens et les méthodes pour acquérir cette vertu ou corriger ce vice.

Le premier ouvrage de ce type paraît être le traité Sur la colère (De ira), probablement écrit peu de temps après la mort de Caligula (41) et adressé au frère aîné de Sénèque, Novatus. Le traité Sur la clémence (De clementia), dédié à Néron et dont une partie est perdue, a été composé vraisemblablement peu après l'avènement de l'empereur. Le plan annoncé au début de l'ouvrage (II, 3) est bien celui d'une ethologia. Mais, par l'application qui est faite à Néron, l'écrit se transforme très habilement en une sorte de « miroir des princes ». La description de la vertu idéale du souverain, la clémence (à laquelle Sénèque oppose la cruauté), se transforme en une description du souverain idéal, qui concorde en beaucoup de traits avec les descriptions hellénistiques de la royauté idéale. La troisième ethologia, Sur la tranquillité de l'âme(De tranquillitate animi), adressée à Serenus, ami intime de Sénèque, semble avoir été écrite à une époque où l'auteur menait avec optimisme ses activités d'homme d'État. À côté d'une courte description de la tranquillité d'âme, on y trouve de longs développements sur l'état d'âme opposé à cette vertu, état auquel Sénèque ne parvient pas à donner de nom précis et qui est une sorte de mécontentement à l'égard de soi-même. La partie de l'ouvrage qui doit traiter des moyens à employer pour atteindre à la tranquillité d'âme constitue un petit traité sur le choix du genre de vie. Sénèque y conseille la vie « mixte », c'est-à-dire cette synthèse de vie contemplative et de vie active que les stoïciens appelaient la « vie selon la raison ». L'otium, c'est-à-dire le loisir contemplatif, n'est admissible, selon Sénèque, que si les circonstances nous empêchent d'exercer une activité politique : sur ce point, Sénèque est en accord avec Cicéron.

Le problème du genre de vie réapparaît dans deux autres traités de Sénèque, Sur la brièveté de la vie (De brevitate vitae) et Sur l'oisiveté (De otio). Le thème de la brièveté de la vie, de la valeur du temps, de la nécessité de l'utiliser d'une manière raisonnable était un des éléments du genre littéraire protreptique fort en honneur au début de la direction spirituelle. Ce n'est pas un hasard si ce thème apparaît au début des Lettres à Lucilius et s'il constitue le leitmotiv du premier tiers de cet ouvrage. Dans le De brevitate vitae, Sénèque conseille le loisir à Paulinus, préfet de l'annone, écrasé de responsabilités publiques. Quoi qu'on en ait dit, il n'y a là aucune contradiction avec la théorie proposée dans le De tranquillitate animi. Car le loisir que Sénèque conseille maintenant à Paulinus n'est plus un genre de vie parmi d'autres ; il ne s'agit plus ici de la vie contemplative, qui s'opposerait à la vie vertueuse menée selon les principes stoïciens, mais seulement du temps libre qu'il faut se garder comme condition indispensable pour pouvoir commencer une vie vertueuse et s'adonner à la philosophie. L'homme doit se libérer d'un excès de travail, que le zèle ou l'urgence ont poussé à un point tel que l'individu n'a plus de temps pour réfléchir sur lui-même et sur le sens de sa vie. Au contraire, c'est un changement radical d'opinion que l'on trouve dans le De otio, également adressé à Serenus. Dans le De tranquillitate animi, Sénèque avait conseillé à Serenus une vie mixte, dans laquelle l'activité politique devait jouer le rôle prédominant. Cette fois, c'est la démonstration qu'une vie exclusivement consacrée à la contemplation peut se concilier avec les principes stoïciens. Ce sont, semble-t-il, d'amères expériences qui l'ont conduit à admettre à son tour l'opinion d'Athénodore qu'il avait combattue dans le De tranquillitate animi (III, 2) : « Comme, dans la folle mêlée des ambitions, parmi tant de mauvais esprits qui calomnient nos meilleurs intentions, la droiture n'est plus en sûreté et que nous y aurons toujours plus de déboires que de satisfactions, notre devoir est de renoncer au forum et à la vie publique ». C'est également à Serenus qu'est adressé le traité Sur la constance du sage (De constantia sapientis) qui défend le paradoxe stoïcien : le sage ne peut subir l'outrage.

Le traité Sur la clémence (De clementia) avait décrit les devoirs du souverain. Ce sont les devoirs des aristocrates et des citoyens riches que décrit le traité Sur les bienfaits (De beneficiis), dédié à Aebutius Liberalis. Il s'agit principalement de savoir comment donner et recevoir des bienfaits. Ce traité représente donc, pour l'époque impériale, ce qu'avait été le traité Des devoirs de Cicéron pour l'époque républicaine : un manuel des vertus sociales fondé sur la philosophie stoïcienne. Si on les rapproche des correspondances contemporaines (celle de Cicéron et celle de Pline), l'ouvrage de Cicéron et celui de Sénèque sont des mines de renseignements sur les usages mondains de leur époque.

Le traité Sur la vie heureuse (De vita beata) est dédié à nouveau à son frère aîné Novatus, désigné cette fois par son nom d'adoption, Gallio. Dans la première partie, Sénèque exhorte son frère à se consacrer à la philosophie stoïcienne et à parvenir grâce à elle à la vie bienheureuse, qui n'est autre que la vertu, le souverain bien des stoïciens, qu'il oppose au souverain bien des épicuriens et des péripatéticiens. La seconde partie expose et réfute les objections que l'on pouvait opposer à cette propagande stoïcienne : pourquoi les principaux adeptes de l'école ne se contentent-ils pas de la vertu ? Pourquoi désirent-ils les richesses et les charges publiques ? Pourquoi parlent-ils autrement qu'ils ne vivent ? Sénèque réfute ces différents points d'une manière très générale et par des arguments traditionnels, mais on ne peut s'empêcher de penser que c'est d'abord lui-même que Sénèque veut défendre, en un temps (aux environs de 58) où des accusations publiques de ce genre avaient été formulées contre lui.

Les trois dernières œuvres qui restent à mentionner : Sur la providence(De providentia), les Questions naturelles (Naturales Quaestiones) et les Lettres à Lucilius (Senecae ad Lucilium epistolae morales), sont adressées à son ami Lucilius. On s'accorde à reconnaître que les lettres datent des dernières années de la vie de Sénèque, mais on discute pour savoir si elles s'adressent à un destinataire fictif ou réel. En tout cas, elles constituent un cours complet de philosophie, en même temps qu'elles réalisent un programme achevé de direction spirituelle, depuis les premiers rudiments jusqu'aux stades les plus avancés. Dans la première phase, ou période des « sentences », Sénèque s'adapte aux tendances épicuriennes de Lucilius, en lui adressant des lettres courtes, se rapportant à des sentences provenant d'Épicure et à partir desquelles il développe des dogmes fondamentaux du stoïcisme. Cette méthode correspond exactement aux principes énoncés dans le Therapeutikos de Chrysippe (280-206) : celui-ci conseillait au directeur de conscience de se tenir d'abord à l'écart de tout dogmatisme et de s'adapter plutôt aux idées du disciple. Les citations épicuriennes des premières lettres ne correspondent donc qu'à une méthode de direction spirituelle ; elles n'ont aucune signification dogmatique. Dans la deuxième phase, ou période des « résumés », Sénèque annonce expressément (lettre 33) qu'il renonce à l'usage des sentences, qui effectivement cessent à partir de la lettre 31. Sénèque exhorte Lucilius à une étude plus développée et lui envoie des résumés philosophiques (breviaria). Dans la troisième phase, ou période des commentaria, Lucilius lui-même réclame des traités développés et Sénèque lui en envoie. Les Naturales Quaestiones sont précisément un traité développé qui présente un vaste domaine de la physique stoïcienne. Sénèque projetait également un vaste ouvrage sur l'éthique stoïcienne. Le De providentia se rapporte à l'une des questions s'y référant. À cette troisième phase de l'enseignement correspondent également l'exposé et la discussion des opinions des autres écoles philosophiques. Sénèque introduit alors dans ses lettres des critiques adressées aux péripatéticiens, aux épicuriens et aux cyniques. Ce groupe d'écrits est donc l'un des plus précieux témoignages que l'Antiquité nous ait laissés sur la pratique concrète de la direction spirituelle.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Ilsetraut HADOT : directeur de recherche au C.N.R.S.

Classification

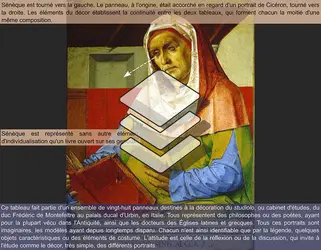

Média

Autres références

-

LETTRES À LUCILIUS, Sénèque - Fiche de lecture

- Écrit par Francis WYBRANDS

- 801 mots

- 1 média

Composées au cours des trois dernières années de la vie de Sénèque (4 av. J.-C.-65), ces 124 lettres qui nous sont parvenues, adressées à l'ami et poète Lucilius, constituent un manuel complet de philosophie. Entre Sénèque et le stoïcisme des origines, plus de trois siècles se...

-

CINNA CNAEUS CORNELIUS (Ier s.)

- Écrit par Joël SCHMIDT

- 166 mots

-

ESCLAVAGE, notion d'

- Écrit par Universalis

- 1 406 mots

Presque toutes les sociétés humaines, à un moment de leur développement, ont eu recours à l'esclavage, mode extrême d'exploitation et de domination d'individus par d'autres. Le terme « esclave », dérivé du latin médiéval sclavusdésignant les « slaves » réduits en esclavage...

-

ÉLISABÉTHAIN THÉÂTRE

- Écrit par Henri FLUCHÈRE

- 10 604 mots

- 2 médias

C'est, en effet, le théâtre deSénèque, et non celui de ses illustres modèles grecs, qui fascina les dramaturges élisabéthains, d'abord par le canal des universités et des érudits. Ses tragédies commencèrent à être lues en anglais dès 1559, année où parut la Troade, traduite par... -

LATINES (LANGUE ET LITTÉRATURE) - La littérature

- Écrit par Pierre GRIMAL

- 8 573 mots

- 2 médias

...connaissances et des croyances de ce temps. Quant à la philosophie, restée sans représentant depuis Cicéron, elle connaît un renouveau remarquable avec Sénèque. Formé au stoïcisme dès son adolescence, celui-ci témoigne du succès remporté à Rome par ces études et du rôle qu'elles jouèrent dans la vie... - Afficher les 13 références

Voir aussi